An der Farbe kann es nicht liegen: Markenzeichen der Schweizerischen Post ist Goldgelb. Doch im Beratungszentrum des Beobachters häufen sich die Klagen über die Post. Es scheint, als ob sie ihr einst glänzendes Image verspielt hat. Anlass für den Beobachter, beim Meinungsforschungsinstitut Konso eine repräsentative Umfrage in Auftrag zu geben.

Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft. 44 Prozent finden, der Service der Post

habe sich in den letzten Jahren verschlechtert. Ein negativer Spitzenwert: Im Vergleich zur Post stehen sogar die ungeliebten Banken besser da – trotz Finanzkrise, UBS-Debakel und Abzocker-Boni. Wirklich gut ist nur das Image des öffentlichen Verkehrs (siehe nachfolgende Grafik).

Frage: In welchen Bereichen haben sich die Dienstleistungen in den letzten Jahren eher verschlechtert und in welchen Bereichen eher verbessert?

Angaben in Prozent. Die fehlenden Werte bis 100 Prozent fallen unter «weiss nicht». Quelle: Repräsentative Konso-Umfrage (501 Personen, deutsche und französische Schweiz), Januar 2010; Infografik: Beobachter/dr

Nur gerade ein Drittel der Befragten ist der Meinung, der Service der Post habe sich eher verbessert. Ähnlich wenig Boden gutmachen konnte nur die öffentliche Verwaltung, die von ihrem Unbeweglichkeits image nicht loskommt. Beim öffentlichen Verkehr ist es umgekehrt: Zwei Drittel finden, dessen Dienstleistungen hätten sich verbessert – trotz überfüllten Zügen und störungsanfälligem Netz. Weshalb hat die einst geliebte Post ein so schlechtes Image? An der Qualität, die die Befragten etwa beim Pöstler erleben, kann es nicht liegen. Sie wird im bei solchen Umfragen üblichen Rahmen bewertet: 26 Prozent glauben, sie habe nachgelas sen, 16 Prozent, sie sei besser geworden. Die Mehrheit stellt keine Veränderung fest. Eine Erklärung für das schlechte Image liefern die Antworten zum Preis-Leistungs-Verhältnis der Brief- und Paketpost. Für 50 Prozent hat sich dieses verschlechtert, 35 Prozent glauben, es sei gleich geblieben (siehe nachfolgende Grafik). Der Abbau des Angebots hat im Bewusstsein der Bevölkerung deutliche Spuren hinterlassen: Schliessung von Poststellen, aufgehobene Briefkästen, kürzere Öffnungszeiten – alles, ohne dass die Preise gesunken wären. Auf die Beobachter-Umfrage reagiert die Post wie jedes kritisierte Unternehmen. Man verweist auf eigene Umfragen, die positiver ausfallen. Seit Jahren liege die Kundenzufriedenheit «auf hohem Niveau» und sei 2009 sogar noch gesteigert worden, sagt Post-Sprecher Oliver Flüeler. «Es ist denkbar, dass wegen der zahlreichen Veränderungen etwa im Poststellennetz, bei der Briefverarbeitung, im Briefeinwurfnetz et cetera eine Verunsicherung resultiert, die in der Aussage gipfelt, die Dienstleistungen der Post hätten sich verschlechtert.» | Liberalisierungs-Flop Strommarkt

Auch für Haushalte und viele Gewerbe betriebe, die ihren Stromlieferanten frühestens 2014 frei wählen können, verteuerte sich der Strom im letzten Jahr. Vielerorts mussten Haushalte einen Aufschlag um 10, 20 oder mehr Prozent akzeptieren. Die Begründung der Stromkonzerne: Netzkosten, die seit der Liberalisierung in der Stromrechnung separat ausgewiesen werden. Und so zahlen die Konsumenten das Stromnetz ein zweites Mal. Der Strommarkt, sind Kritiker der Liberalisierung überzeugt, funktioniert ähnlich wie der Postmarkt. In beiden Märkten handelt es sich um ein Produkt, das nicht wesentlich weiterentwickelt werden kann. Strom wird produziert und zum Verbraucher geleitet – und die Post befördert halt einfach Briefe oder Pakete von A nach B. |

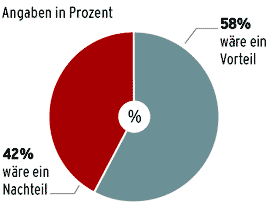

Preis-Leistungs-Verhältnis: Mehrheit sieht Verschlechterung Frage: Wie hat sich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Brief- und Paketpost in den letzten Jahren entwickelt? | Liberalisierung: Mehrheit der Kunden erwartet Vorteile Frage: Man spricht von Liberalisierung der Post. Wäre dieser zusätzliche Wettbewerb für Sie als Kunde ein Vor- oder Nachteil? Quelle: Repräsentative Konso-Umfrage (501 Pers., deutsche und französische Schweiz), Januar 2010; infografik: beo/dr |

Anders sieht es Simonetta Sommaruga. Das schlechte Abschneiden der Post überrascht die Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz und SP-Ständerätin nicht. «Natürlich kann auch die Post nicht stehenbleiben und muss sich laufend weiterentwickeln. Doch bei der Post-Modernisierung ging es immer nur um Abbau und Einsparungen. Das bleibt im Bewusstsein der Bevölkerung haften.»

Würde da ein stärkerer Wettbewerb im Briefmarkt etwas bringen? Eine Mehrheit von 58 Prozent verspricht sich Vorteile von einer solchen Liberalisierung, so die Umfrage. Eine trügerische Hoffnung, denn der Paketmarkt ist – unbemerkt von den meisten Konsumenten – längst offen. Seit 2004 herrscht hier Wettbewerb: Neben der Post buhlen heute 25 konzessionierte private Transporteure um Aufträge. Das Monopol des gelben Riesen beschränkt sich inzwischen nur noch auf Briefe, die weniger als 50 Gramm wiegen. Profitiert haben von diesem Wettbewerb bis jetzt nur die Grosskunden, also Banken, Versicherungen, Telekomanbieter. Bei ihnen fallen rund drei Viertel der gesamten Postmenge an – und hier liefert sich die Post mit den Konkurrenten einen harten Preiskampf.

Kein Wunder, drückt die Wirtschaft weiter aufs Gas und will möglichst rasch die vollständige Liberalisierung der Briefpost. Der Paketmarkt sei heute für Firmenkunden eindeutig «in einem besseren Zustand» als noch vor zehn Jahren, sagt Dominique Reber, Geschäftsleitungsmitglied des Wirtschaftsverbands Economiesuisse. Dank Wettbewerb seien die Geschäftskunden im Paketmarkt zufriedener mit der Qualität der Dienstleistungen und mit den tieferen Preisen. Tiefere Preise? Gesunken sind sie nur für Geschäftskunden. Die Privatkunden zahlen noch immer gleich viel wie zur Zeit, als die Post noch das Monopol hatte.

20 Prozent des Paketmarkts haben private Logistikunternehmen inzwischen ergattert. Haushalte aber sind offenbar so unattraktive Kunden, dass sich 23 von 25 Postkonkurrenten ausschliesslich auf Firmenkunden beschränken. Nur DHL Express und DPD nehmen überhaupt Pakete von Privaten entgegen. Ihr Netz aber ist dünn und dient vor allem dazu, Präsenz zu markieren: hier eine Papeterie in Rheinfelden AG, dort eine Druckerei in Gümligen BE. Die beiden Paketfirmen bringen es zusammen gerade mal auf rund 300 Annahmestellen. Im Vergleich dazu hat die Post trotz massivem Abbau mit 2408 Poststellen noch immer ein weitverzweigtes Netz.

Seit der Öffnung des Paketmarkts untersucht die Marktaufsichtsbehörde Postreg des Departements von Moritz Leuenberger regelmässig vor Weihnachten mit Stichproben, ob die Konkurrenz spielt. «Kundschaft profitiert von der Marktöffnung im Paketmarkt», frohlockte die Behörde im Dezember. Tatsächlich? Die Preisunterschiede zwischen DHL, DPD und Post sind für Privatkunden vernachlässigbar. So kostet eines der Testpakete bei der Post acht Franken, bei der privaten Konkurrenz DPD Fr. 7.80 und bei DHL Express Fr. 7.50. Echter Preiskampf sieht anders aus.

Keine Daten erhebt die Aufsichtsbehörde darüber, wie oft Konsumenten auf die private Konkurrenz zurückgreifen. Die Post schätzt diesen Marktanteil auf ein Prozent – ihren eigenen also auf 99.

Die Nachfrage bei einer Handvoll willkürlich ausgewählter privater Annahmestellen bestätigt diesen Befund. Die Pakete, die hier abgegeben werden, lassen sich an einer Hand abzählen. So gesteht ein Angestellter einer DHL-Agentur mitten in der Stadt Bern freimütig, bei ihnen gebe praktisch nie eine Privatperson ein Paket auf. Bei einer DPD-Annahmestelle in Biel erklärt die Papeterieverkäuferin stolz, inzwischen sei es schon jeden Tag eines. Nur wenig höher ist der Anteil bei Paketen, die Post-Konkurrenten im Auftrag von Firmen an Privathaushalte liefern: Es sind rund sechs Prozent des Paketmarkts. Für Private existiert also de facto kein Wettbewerb.

Es ist absehbar, dass die Situation in einem vollständig freien Briefmarkt ähnlich sein wird. Den Konsumenten drohen dort vor allem Nachteile: Die Briefmenge – sie macht einen wichtigen Teil der Einnahmen aus – wird weiter zurückgehen. Dann wird die Post ihren Betrieb weiter rationalisieren müssen – sprich: Personal abbauen und neue Einnahmequellen erschliessen. Der vom inzwischen abgesetzten Post-Chef Michel Kunz eingebrachte Vorschlag einer Briefkastengebühr ist zwar vom Tisch, zeigt aber, wen die Post zur Kasse bitten möchte: Privathaushalte. Zugleich sieht die Post dort auch weiteres Sparpotential, wie ein Test in der Westschweiz zeigt. Dort wird versuchsweise den Privathaushalten die Post nur noch am Nachmittag zugestellt.

Kein Wunder, zeigt sich Preisüberwacher Stefan Meierhans «sehr skeptisch» gegenüber einem liberalisierten Postmarkt: «Kleinkunden können sich im Gegensatz zu Geschäftskunden weder auf Preisvorteile noch auf Verbesserungen freuen», sagt er. Einen Vorgeschmack auf die Folgen des freien Markts gab es letztes Jahr. Die Post wollte die Tarife erhöhen. Doch Meierhans griff ein und ersparte der Bevölkerung rund 200 Millionen Franken Mehrkosten. Die Preise sollen nun 2012 steigen.

Ganz anders sieht es bei den Firmenkunden aus. Sie können auf noch tiefere Preise hoffen. Schon heute fordern sie von der Post Rabatte, in einem vollständig offenen Markt werden sie noch stärker darauf bestehen. Dass Kleinkunden Verlierer der Liberalisierung sind, bestätigt der Ökonom Patrick Zenhäusern. Er ist Mitautor einer vom Departement Leuenberger in Auftrag gegebenen Studie über die Marktöffnung im Postbereich. Die wichtigste Studie zum Thema überhaupt – auf sie stützt sich die aktuelle Diskussion. «Fällt das Briefmonopol, werden die Preise für Businesskunden tendenziell sinken, für Kleinkunden wohl nicht», prognostiziert der Ökonom.

Sogar das Departement von Bundesrat Moritz Leuenberger muss einräumen: «Profitiert haben vor allem Geschäftskunden. Dies dürfte auch bei der Liberalisierung des Briefmarkts so sein.» Gleichzeitig betont Leuenbergers Pressestelle, die Liberalisierung habe auch bewirkt, dass neue Produkte entwickelt wurden und die Qualität beim Service gestiegen sei.

Nicht nur linke Politiker wehren sich gegen die weitere Öffnung des Postmarkts. Auch der Bündner CVP-Ständerat Theo Maissen hat sich in der Debatte im Dezember gegen die vollständige Liberalisierung starkgemacht. «Die Befürworter einer Liberalisierung versprechen sich viel zu viel Vorteile – oft aus rein ideologischen Gründen. Doch ein Geschäft wird noch lange nicht kundenfreundlicher, nur weil es einfach weiter weg vom Staat angesiedelt wird.»

Der CVP-Ständerat ist überzeugt, dass sich der Konkurrenzkampf auf die dichtbesiedelten Gebiete beschränken werde. Dort werde die Post deshalb weniger Gewinn erzielen. Damit bleibe wiederum weniger Geld für die Finanzierung der Grundversorgung übrig. Folglich werde die Post versuchen, ihre Kosten zu reduzieren, und das Angebot in den Randgebieten weiter abbauen. Ein Post-Insider, der sich aufgrund seiner Position nicht namentlich zitieren lassen will, bestätigt: «Wirtschaftlich gesehen, ist die Liberalisierung für die Post ein Risiko.»

Geradezu absurd wird die aktuelle Liberalisierungsdiskussion bei der Postfinance. Die Post möchte für ihr Finanzinstitut eine Bankenlizenz, um in der Schweiz neben dem Zahlungsverkehr selber auch Hypotheken und Kredite anbieten zu können. Heute muss die Post rund die Hälfte der 70 Milliarden Franken Kundengelder im Ausland anlegen. Doch bei der Bankenlizenz bremsen ausgerechnet jene, die sonst am lautesten eine Freigabe des Monopols fordern. «Das ist blanker Futterneid der Banken», sagt der frühere Preisüberwacher Rudolf Strahm. Ein ehemaliger Post-Topmanager sagt: «Es ist penibel. Die gleichen Kreise, die die postalischen Leistungen liberalisieren wollen und sich grosse Rabatte versprechen, verhindern bei der Postfinance den Wettbewerb.» Zu den Verlierern gehören auch die Post-Angestellten. Die Studie zur Liberalisierung im Postmarkt sagt, gestützt auf internationale Erfahrungen: Die von privaten Anbietern neugeschaffenen Stellen machen den Stellenabbau bei der Post nicht wett. In den letzten zehn Jahren hat das Stammhaus Post rund 10'000 Stellen abgebaut. Das hat beim Personal Spuren hinterlassen: «Die Angestellten, die sich früher völlig mit der Post identifizierten, distanzieren sich zunehmend. Dies ist nicht nur Gift fürs Klima, das spüren auch Kundinnen und Kunden», sagt Peter Heiri von der Gewerkschaft Transfair. Wer die Personalkosten tief halten kann, verschafft sich einen Wettbewerbsvorteil. Die Aufsichtsbehörde Postreg behauptet zwar, die branchenüblichen Arbeitsbedingungen würden im Paketmarkt eingehalten. Dabei stützt sie sich auf eine taufrische Studie der Universität Genf. Doch die hält genauerer Überprüfung nicht stand: Die 643 Pakettransportfirmen durften in einem Fragebogen selbst angeben, welche Löhne sie bezahlen. Unkontrolliert. Nicht einmal die Hälfte antwortete. Kein Wunder: Welche schwarzen Schafe gestehen schon freiwillig, dass sie Lohndumping betreiben? Und von den ausgefüllten Bögen wiederum war fast die Hälfte unbrauchbar. Am Schluss blieben noch 186 Vorzeigefirmen übrig. Somit berücksichtigt die Studie 71 Prozent der Unternehmen nicht. | Liberalisierung-Top: Anders als beim Strom oder bei der Post ist der Telekombereich seit dem Ende des staatlichen Monopols ein starker Wachstumsmarkt. Mit der Trennung von Post und Swisscom in den neunziger Jahren kam es zu riesigen Umwälzungen. Die neue Konkurrenz der Swisscom konnte dank technischen Hilfsmitteln (Preselection) sofort einer breiten Kundschaft ihre Dienstleistungen anbieten. Der teure Ferngesprächstarif verschwand, der günstige Lokaltarif wurde zum Normalfall. Nicht nur Geschäftskunden, auch Privatkunden profitierten von der Dynamik. Die Minutenpreise wurden gesenkt, mit dem Aufkommen des Internets begann ein Wettlauf um höhere Bandbreiten. Mit den lokalen Kabelnetzbetreibern (Cablecom) existierte von Anfang an ein Konkurrenznetz zu jenem der Swisscom – und damit ein Konkurrenzdruck. Zu einer Zeit, als bei der Swisscom noch Minutentarife angesagt waren, boten die Kabelnetzbetreiber schnelles Internet zu attraktiven Pauschalpreisen an. Bald lancierten sie auch Angebote für die Telefonie. Fachleute gehen davon aus, dass die Swisscom ohne Konkurrenz ihr Breitbandangebot nie so engagiert ausgebaut hätte. Inzwischen sorgen die städtischen Elektrizitätswerke für Druck: Weil sie ihr Leitungsnetz dazu nutzen, das schnelle Glasfasernetz auszubauen, musste auch die Swisscom auf den Zug aufspringen. Mit dem Aufkommen der Mobiltelefonie stachelte sich die Konkurrenz in den letzten zehn Jahren zudem mit immer neuen Produkten und Innovationen gegenseitig an. Der boomende Markt ist bis heute hart umkämpft, mit letztlich positiven Folgen für die Privatkunden. Ein Wermutstropfen für die Konsumenten: Verglichen mit dem Ausland, zahlen Schweizerinnen und Schweizer für ihre Handygespräche nach wie vor zu viel. |

Festangestellte, die direkt von der Post beschäftigt werden, profitieren von einem Gesamtarbeitsvertrag mit garantiertem Minimallohn und Sozialleistungen. Doch die Zahl der Beschäftigten, die indirekt für den gelben Riesen arbeiten, wächst. In verschiedenen Städten leeren nicht mehr Pöstler, sondern günstiger Beschäftigte von zugekauften Firmen die Briefkästen. Oder der Staatsbetrieb setzt billigere Temporärkräfte dauerhaft ein. Einen besonders krassen Fall machte der Beobachter vor einem Jahr publik: Eine 52-jährige Fahrerin war als Scheinselbständige für eine undurchsichtige Kette von Subunternehmen im Namen der Post unterwegs, für einen Hungerlohn von Fr. 13.75 die Stunde – brutto.

Was passiert, wenn sich die Post nicht an einen Gesamtarbeitsvertrag halten muss, zeigt sich bei den Zeitungsverträgern: In Basel und Zürich senkten letztes Jahr die Zustellorganisationen, die die Post ganz oder teilweise übernommen hat, systematisch die Löhne. Allein im Grossraum Zürich traf es 2200 Frühzusteller der Verteilorganisation Zuvo. Im Durchschnitt sanken ihre ohnehin schon tiefen Löhne um 9,3 Prozent, bei vielen gar um bis zu 20 Prozent. Übrig blieb ein Nettolohn von Fr. 17.32 pro Stunde, im Kanton Zürich Fr. 18.81. Begründung: Ohne die Lohnsenkung sei man nicht mehr konkurrenzfähig. Doch warum wird die Liberalisierung der Post fortgesetzt, wenn die breite Bevölkerung letztendlich nichts davon hat? Offensichtlich ist: Der Wirtschaftsverband Economiesuisse lobbyiert seit Jahren besonders engagiert für einen freien Markt bei der Briefpost. Zweifelhaft ist auch das Argument, der Postmarkt werde in der EU spätestens 2013 vollständig geöffnet sein, weshalb auch die Schweiz folgen müsse. Tatsächlich ist die Schweiz aufgrund der bilateralen Verträge mit der EU in keiner Weise zu einer Freigabe des Briefmonopols gezwungen. Sogar der Lausanner Professor Matthias Finger, der auf dem von der Post finanzierten Unilehrstuhl sitzt, sagt klipp und klar: «Es gibt keinen Druck der EU auf die Schweiz.» Unbeeindruckt, drücken die meisten Bürgerlichen weiter aufs Gas, als sei die Liberalisierung gottgegeben. Im Dezember verabschiedete der Ständerat die Postmarktöffnung allerdings nur ganz knapp. Gegen die vollständige Marktöffnung stimmte nicht nur die Linke, sondern auch ein Teil der bürgerlichen Vertreter aus Randregionen. Jetzt will die zuständige Kommission des Nationalrats zwar noch weitere Abklärungen vornehmen, aber bereits im Sommer soll die Debatte im Nationalrat folgen. 300 weitere Poststellen in GefahrDie Turbulenzen in der Post-Führung der letzten Wochen und die unausgegorenen Visionen des inzwischen abgesetzten Chefs Claude Béglé haben immerhin bewirkt, dass sich breite Bevölkerungskreise bewusst geworden sind, dass das Bild «ihrer» Post nur noch wenig mit der Realität zu tun hat. Längst ist die Post ein international tätiger Logistikkonzern. Rund 20 Prozent des Umsatzes werden im Ausland erwirtschaftet. Die Post ist in 24 Ländern präsent, in den USA, in 17 Ländern Europas sowie in Asien (Vietnam, Singapur, Malaysia, Indien, Hongkong). Die Swiss Post International, die den grenzüberschreitenden Briefverkehr abwickelt, erreichte 2008 einen Umsatz von einer Milliarde Franken und einen Gewinn von 36 Millionen Franken. Weniger erfolgreich war bisher Swiss Post Solutions, die für Unternehmen Lösungen im digitalen Bereich anbietet, wie die elektronische Archivierung. Nach dem dritten Quartal resultierte ein Verlust von 13 Millionen Franken. Angesichts der gesamthaft bescheidenen Erträge muss man sich fragen, wie stark sich die Post im risikoreichen Auslandsgeschäft engagieren soll. Am meisten verdient die Post nach wie vor im Kerngeschäft. Die Grundversorgung der Schweiz bringt ihr Jahr für Jahr satte Gewinne. 2008 waren es 857 Millionen Franken, im Jahr davor 802 Millionen. Der Gewinn aus der Grundversorgung konnte also trotz sinkenden Briefmengen gesteigert werden. Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sind genau diese Zahlen Beweis dafür, dass nur ein freier Wettbewerb bei der Briefpost für tiefere Preise sorgen könne. In der Bevölkerung dagegen fehlt angesichts dieser Gewinne zunehmend das Verständnis dafür, dass Briefkästen nur noch morgens geleert werden sollen oder bereits ganz wegrationalisiert wurden, wie die Beobachter-Umfrage zeigt. Und der Abbau geht weiter. 2010 und 2011 wird nämlich bei rund 300 weiteren Poststellen geprüft, ob sie in eine Agentur umgewandelt oder gar ganz aufgehoben werden können | Die Geschichte der Schweizer Post

|

Der Frust über den laufenden Abbau zeigt sich auch bei den Anrufern im Beobachter-Beratungszentrum. Dabei bekommt die ganze Palette der Dienstleistungen ihr Fett ab: Hier geht ein eingeschriebener Brief verloren, da erreicht ausgerechnet jenes Kuvert den Empfänger nicht, in dem Weihnachtsgeld steckte. Und immer wieder Reklamationen über nicht pünktlich eingetroffene A-Post-Briefe.

Am besten zum Ausdruck bringt die allgemeine Verunsicherung vielleicht die Episode eines 84-jährigen Kunden. An einem Donnerstag um 14 Uhr wollte er auf der Hauptpost einer grösseren Schweizer Stadt seine brieflichen Glückwünsche an ein Hochzeitspaar verschicken. Was er tun müsse, damit der Brief am nächsten Tag, ganz sicher aber am Samstag, beim Brautpaar eintreffe, fragte er am Schalter. Tja, bei A-Post könne sie eben nichts garantieren, sagte die Angestellte. Schliesslich verkaufte sie dem Kunden einen Express – für 16 Franken.

22 Kommentare