Der mobile Wahnsinn

Weil Verkehr so billig gehalten wird, pendeln immer mehr Menschen immer längere Strecken. Dabei geht es der Schweiz landschaftlich und ökonomisch an den Kragen.

Bern. Zürich. Ein Tag, zwei Städte, zwei Leben. Drei Stunden täglich ist Mirjam Okoani unterwegs. Viermal die Woche. Seit sieben Jahren. Das sind knapp 4500 Stunden, die die 30-Jährige in Zügen oder Trams verbracht hat. Bald hat sie einen neuen Job in Bern. Dann ist Schluss mit Pendeln. Okoani blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft: «Mich hat es nie gestört, unterwegs zu sein. Nein, eigentlich gefällt es mir sogar.»

Okoani schätzt die klare Abtrennung von Freizeit und Arbeit. Im hektischen Zürich geht die Soziologin arbeiten, im gemütlichen Bern geniesst sie ihren Feierabend. «Irgendwie brauche ich beides», sagt sie und wirkt dabei ein wenig unsicher. Wer möchte schon von sich behaupten, dass er nichts Besseres zu tun hat, als unterwegs zu sein. Doch genau so ist es eineinhalb Stunden vor und eineinhalb Stunden nach der Arbeit. Da hat Okoani Zeit, sich zu vertiefen. Die meisten der 4500 Stunden auf Schienen hat die junge Frau zum Lernen verwendet. Früher als Studentin, weil sie musste, heute aus Gewohnheit. Im Moment lernt sie Französisch.

Wir sind sesshafter denn je. Die Bereitschaft, den Wohnort wegen einer neuen Stelle zu wechseln, hat in den vergangenen 30 Jahren in allen westlichen Ländern stark abgenommen, wie eine Studie der Uni Erlangen zeigt. Wohin Menschen umziehen, hat die ETH Zürich für den Grossraum Zürich untersucht. Über 1000 Haushalte wurden dazu befragt. Resultat: Fast 60 Prozent ziehen maximal fünf Kilometer vom alten Zuhause weg, bei weiteren 13 Prozent sind es höchstens zehn Kilometer.

Nur Junge und eine dünne Schicht hochqualifizierter Arbeitsnomaden sind offenbar bereit, für einen neuen Job das gewohnte Umfeld zu verlassen. Die anderen kompensieren ihre Sesshaftigkeit, indem sie immer mehr Kilometer zurücklegen. 60 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten gemäss einer Erhebung des Bundesamts für Statistik heute ausserhalb ihres Wohnorts. Rund ein Viertel von ihnen nutzt dafür den öffentlichen Verkehr.

Kay Axhausen, Professor für Verkehrsplanung und Transportsysteme an der ETH Zürich, nennt zwei Gründe: «Die Frauen haben sich emanzipiert, sind gut ausgebildet und erobern den Arbeitsmarkt. In einer Partnerschaft müssen darum verschiedene Mobilitätsbedürfnisse unter einen Hut gebracht werden. Die Frau zieht nicht mehr einfach dorthin, wo der Mann Arbeit findet.» Der allgemeine Wunsch nach mehr Wohnraum führt zudem dazu, dass Menschen die Städte freiwillig oder mangels Alternativen verlassen, weil sie auf dem Land mehr Quadratmeter für den gleichen Preis erhalten. «Ihre meist besser bezahlten Stellen in der Stadt wollen sie aber behalten», so Axhausen.

Für diese Mobilität zahlen die Pendler einen hohen Preis. Pendeln ist ein gewaltiger Glückskiller, wie die Zürcher Ökonomen Bruno S. Frey und Alois Stutzer herausgefunden haben. Bis zu 40 Prozent mehr Lohn benötigen Personen, die über eine Stunde Arbeitsweg haben, um diesen Glücksverlust zu kompensieren.

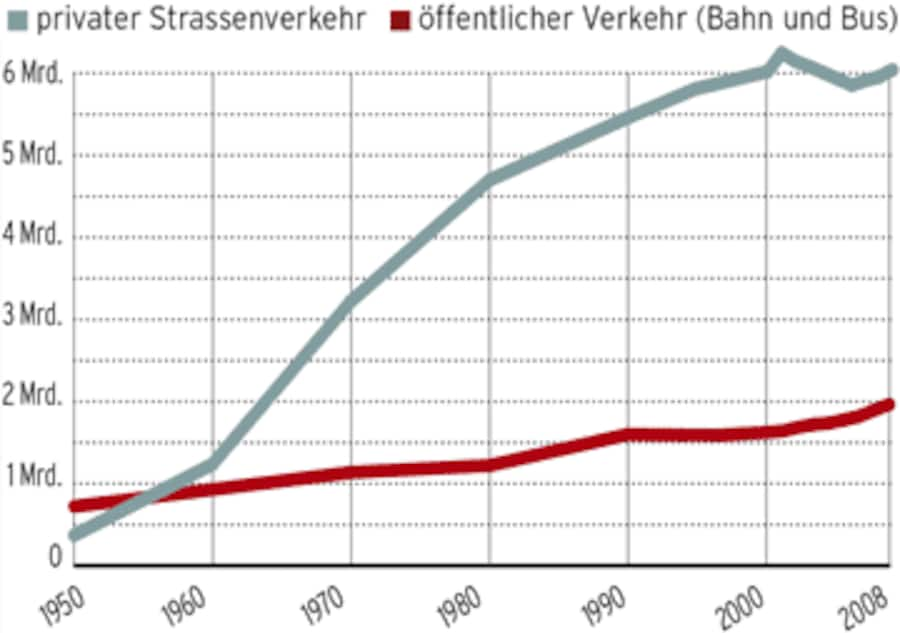

Anzahl absolvierte Personenfahrten in der Schweiz seit 1950, im privaten und im öffentlichen Verkehr

Ob glücklich oder nicht, Pendeln ist nicht einfach Privatsache. Wer pendelt, verursacht ständig steigende Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden. Der öffentliche Regionalverkehr ist nirgends in der Schweiz kostendeckend – trotz überfüllten S-Bahnen. Einzig der Fernverkehr ist auf Strecken wie Zürich–Bern oder Genf–Lausanne rentabel. Im Schnitt wird der aus diversen Töpfen finanzierte öffentliche Verkehr zu 50 Prozent subventioniert. Kostenwahrheit würde also eine Verdoppelung der Billettpreise bedeuten.

Der motorisierte Individualverkehr gilt zwar als selbsttragend und finanziert den öffentlichen Verkehr über Treibstoffabgaben sogar noch mit. Doch externe Kosten für Umweltschäden und Unfallfolgen werden in dieser Rechnung nicht berücksichtigt. Sie belaufen sich gemäss dem Ökonomen Reiner Eichenberger auf jährlich mindestens zehn Milliarden Franken. Kostenwahrheit würde darum einen Benzinpreis von gegen vier Franken bedeuten.

Immer sparsamere Motoren machen die Treibstoffabgaben aber ohnehin zum Auslaufmodell. Die Einnahmen werden mittelfristig wegbrechen. Das gefährdet auch die Mitfinanzierung des öffentlichen Verkehrs. Der Wechsel zu einer kilometerabhängigen Abgabe drängt sich darum auf.

Bei der Bahn sind Preiserhöhungen nur theoretisch einfacher durchsetzbar. Bereits Aufschläge von wenigen Prozent lösen nationale Debatten aus, wie kürzlich die moderate Erhöhung der Preise für Generalabonnemente (GA). Auch Preisüberwacher Stefan Meierhans schaltete sich ein und wehrte sich erfolgreich gegen die Erhöhung der GA-Preise um 50 Franken für Junioren, Lernende und Senioren. Die zweite Klasse zahlt 50 Franken mehr, die erste 300. «Jahrelang hat man versucht, die Leute zum Zugfahren zu motivieren. Nun genau dieselben Menschen mit hohen Taxen zu bestrafen ist nicht richtig», begründet Meierhans sein Einschreiten. Er räumt aber ein, dass es bei Generalabonnenten schwierig sei, einen Preismissbrauch überhaupt nachzuweisen. Die meisten GA-Inhaber holen ihre Abokosten problemlos raus. Und internationale Vergleiche sind kaum machbar, da das Angebot in der Schweiz deutlich besser ist.

Obwohl sie mehr bieten, schneiden die Schweizer General- und Monatsabonnemente im europaweiten Vergleich konkurrenzlos billig ab. Einzelbillette sind dagegen spitzenmässig teuer. Mit dieser Preispolitik werden ausgerechnet jene bestraft, die ihre Mobilität beschränken. Belohnt wird der Flat-Rate-Fahrer, der sich dank GA über seine konsumierte Mobilität keine Gedanken mehr machen muss.

Für 3300 Franken im Jahr pendelt er nicht nur beliebig weit zur Arbeit. Er erhält auch noch einen Passepartout für seine Freizeit. Dazu eine Rechnung: Eine Retourfahrt Zürich–Bern kostet mit Halbtaxabo 47 Franken, ein Zweite-Klasse-GA 3300 Franken. Wer damit werktags von Zürich nach Bern in der zweiten Klasse pendelt, fährt bereits ab Mitte April «gratis». Für die restlichen achteinhalb Monate kommt die Allgemeinheit auf. SBB-Sprecher Daniel Bach bestätigt, dass der durchschnittliche Kostendeckungsgrad bei den GA tiefer ist als bei Streckenabos und Einzelbilletten. «Allgemein sind die Billettpreise in den vergangenen zehn Jahren – bereinigt um die Teuerung – um weniger als ein Prozent gestiegen. Obwohl das Angebot ständig ausgebaut wurde», so Bach.

Autofahrer klagen über immer längere Staus und Bahnpendler über überfüllte Züge. Nicola Pitaro kennt beide Seiten. Der Fotograf lebt in Chur und arbeitet beim Zürcher «Tages-Anzeiger». Auf das Auto kann er in seinem Job nicht verzichten, die 240 Kilometer ins Büro und zurück täglich mit dem Auto zurückzulegen, findet er jedoch mehr als mühsam. «Während der Autofahrt bin ich völlig blockiert, im Zug kann ich die Zeit zumindest produktiv nutzen», erklärt der Familienvater. Deshalb bringt er jeweils am Montag das Auto nach Zürich und lässt es bis Ende Woche dort. Für die restlichen Fahrten nutzt er den Zug.

Umzuziehen kam für ihn trotz den Umständen nie in Frage. Den Job zu wechseln allerdings auch nicht. Als sein Sohn vor fünf Monaten zur Welt kam, veränderte sich seine Sicht. «Jede Minute, die ich nun im Zug verbringe, ist eine Minute, die ich nicht mit meinem Sohn verbringen kann. Das hat mich anfangs sehr gestört», erklärt der 27-Jährige. Dennoch entschied er sich gegen Jobangebote in Graubünden. «Wenn mich das, was ich tue, glücklich macht, bringt das meinem Sohn mehr, als wenn ich jeden Abend anderthalb Stunden früher zu Hause bin», so Pitaro.

35 Millionen Stunden haben Autofahrer 2005 stehend verbracht – 75 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Die Kosten für Arbeitsausfälle sowie die Energie-, Umwelt- und Unfallkosten belaufen sich gemäss Schätzungen des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) auf jährlich gegen 1,5 Milliarden Franken. Dagegen treten Bund, Kantone und Gemeinden mit massiven Investitionen an. 180 Milliarden sollen es bis 2030 für Ausbau und Unterhalt der Strassen sein, rund 80 Milliarden für die Bahn.

Prognosen für den durchschnittlichen Werktagsverkehr:Zunahme 2005 bis 2030 (Fertigstellung des Nationalstrassen-Netzes eingerechnet)

Das Uvek rechnet bis dahin mit einem Wachstum von über 50 Prozent beim Eisenbahn-Personenverkehr und mit mehr als 20 Prozent auf der Strasse. Dies bei einem Bevölkerungswachstum von nur zehn Prozent, von heute 7,9 auf 8,7 Millionen. Die Zahl der pro Kopf zurückgelegten Kilometer soll also weiter steigen. In der Vergangenheit wurden solche Mobilitätsprognosen sogar regelmässig übertroffen.

Wer soll das bezahlen? Vor allem die Allgemeinheit. Allein der Bund will für Finanzierung und Unterhalt von Strasse und Schiene jährlich 22 bis 33 Prozent mehr ausgeben. Mit 7,5 bis 8,2 Milliarden Franken pro Jahr übersteigen diese Ausgaben sogar die Langfristprognosen für das Wirtschaftswachstum, das laut Staatssekretariat für Wirtschaft nur bei 0,8 Prozent oder rund fünf Milliarden Franken liegen wird. «Das gesamte Wachstum und sogar noch mehr wird vom Moloch Verkehr aufgefressen», warnen die Wirtschaftspublizisten Philipp Löpfe und Werner Vontobel.

Es gibt dennoch Gründe, die Mobilität weiter zu fördern. So steigt die Produktivität auf dem Arbeitsmarkt, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einfacher erreichen können, wie britische Studien zeigen. «Die Wahrscheinlichkeit wird grösser, dass eine Stelle optimal besetzt wird. Wenn das Pendeln radikal eingeschränkt würde, könnte der Wirtschaftsstandort stark darunter leiden», sagt Kay Axhausen von der ETH Zürich.

Verkehrspolitik war in den vergangenen 30 Jahren vor allem ein Kampf der Systeme: Privatverkehr gegen öffentlichen Verkehr. Die ökologischere Bahn wurde massiv gefördert, gleichzeitig wurden aber Strassen aus- und neu gebaut. Das Ergebnis ist ernüchternd: Eine Verlagerung hin zum öffentlichen Verkehr ist erst seit wenigen Jahren messbar, und das immer noch auf tiefem Niveau. Unter dem Strich fahren weiterhin knapp 80 Prozent mit dem Auto, gut 20 Prozent mit dem Zug. Es sind insgesamt einfach immer mehr geworden.

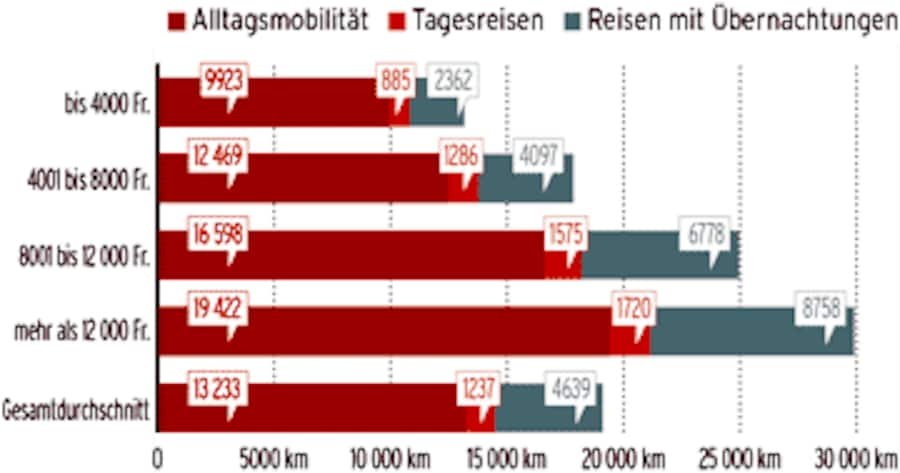

Die drei wichtigsten Verkehrszwecke: Distanzen im Vergleich

Wie viel Mobilität wir uns leisten wollen, ist nicht bloss eine Frage des Geldes. Der Billigverkehr belastet nicht nur die Staatskasse, er ist auch eine wichtige Ursache für die fortschreitende Zersiedelung der Schweiz. Vor allem der beständige Ausbau der S-Bahn-Netze fördert das Wohnen in abgelegenen Landgemeinden, wo entsprechend rege gebaut wird.

Wenn sich täglich ein wachsender Strom subventionierter Pendler in die Städte ergiesst, die von günstigem Wohnraum und von Steuervorteilen profitieren, ist das aus Sicht jedes Einzelnen nachvollziehbar. Den Preis bezahlt die Allgemeinheit mit Einfamilienhaushalten auf dem Land, einer immer stärker zersiedelten Landschaft, verstopften Städten und noch mehr Nachfrage nach Mobilität.

Richtig giftig wird billiger Verkehr im Verbund mit einer zahnlosen Raumplanung, die eine Verdichtung in Agglomerationen und Städten behindert, neue Siedlungen aber selbst in abgelegenen Gemeinden begünstigt. Landbesitzer werden mit Hilfe der Verkehrssubventionen zu Millionären gemacht. Und die Schweiz wächst in die Breite statt in die Höhe.

Der Staat unterstützt diese Entwicklung zusätzlich mit Geschenken vom Steueramt. Unter dem Titel Berufsauslagen dürfen Pendler ihre Fahrtkosten praktisch unbeschränkt von den Steuern abziehen. Wer täglich zweimal 100 Kilometer im Auto zurücklegt, darf 22000 Franken abziehen, sofern er eine Zeitersparnis von täglich einer Stunde nachweisen kann. Ein besonders unökologisches Verhalten wird so besonders belohnt. Zugpendler können ihr Einkommen immerhin um die GA-Kosten reduzieren. Die Geprellten sind einmal mehr jene, die in der Nähe ihres Arbeitsorts wohnen, auf Auto und GA verzichten, dafür aber eine teurere Wohnung mieten. Sie können gerade mal 700 Franken für ein Velo abziehen. So schafft der Staat völlig falsche Anreize für eine nachhaltige Siedlungs- und Verkehrspolitik. Immerhin will der Bundesrat die Abzüge für Auto- und Zugfahrer künftig auf 800 Franken pro Jahr beschränken.

Im In- und Ausland zurückgelegte Kilometer pro Person, Jahr 2005. Unterteilt nach dem monatlichen Einkommen

Der Druck auf Bahn und Strassen wird weiter steigen. An einem moderaten Ausbau führt darum kein Weg vorbei. Viel wäre schon erreicht, wenn es gelänge, die Spitzenbelastungen am Morgen und am Abend zu brechen. Denn ausserhalb dieser Zeiten ist zumindest die Bahn kaum ausgelastet.

Differenzierte Preisangebote, die den Verkehr ausserhalb der Spitzen attraktiver machen, drängen sich darum auf. Ein günstigeres GA, das erst ab neun Uhr gültig ist, würde den Freizeit- und Seniorenverkehr etwas aus den Stosszeiten drängen. Hier muss sich die Bahn gegen die mächtige Tourismuslobby durchsetzen, die durch das spätere Anrücken der Ausflügler weniger Einnahmen befürchtet. Der Preisüberwacher spricht sich indes klar gegen ein Neun-Uhr-GA aus, das zu einer Preiserhöhung beim normalen GA führen würde. «Bei dieser Variante werden auch Leute bestraft, die einmal im Jahr vor neun Uhr rauswollen», sagt Meierhans. Für prüfenswert hält er dagegen ein – klar günstigeres – 100-Fahrten-GA, mit dem an 100 Tagen ohne Einschränkung gefahren werden darf. Einem Aufschlag der gängigen GA könnte der Preisüberwacher dann kaum widersprechen: «Wer mehr als 100 Tage im Jahr sein GA nutzt, verursacht auch mehr Kosten.»

Die hohen Kosten, die Pendler verursachen, machen ein Umdenken dringend nötig. Der Bundesrat setzt etwas zaghaft – und darum erst langfristig – auf leistungsabhängige Abgaben an die Infrastrukturkosten, auf der Schiene und auf der Strasse. Bezahlt würde dann endlich für die effektiv zurückgelegten Kilometer.

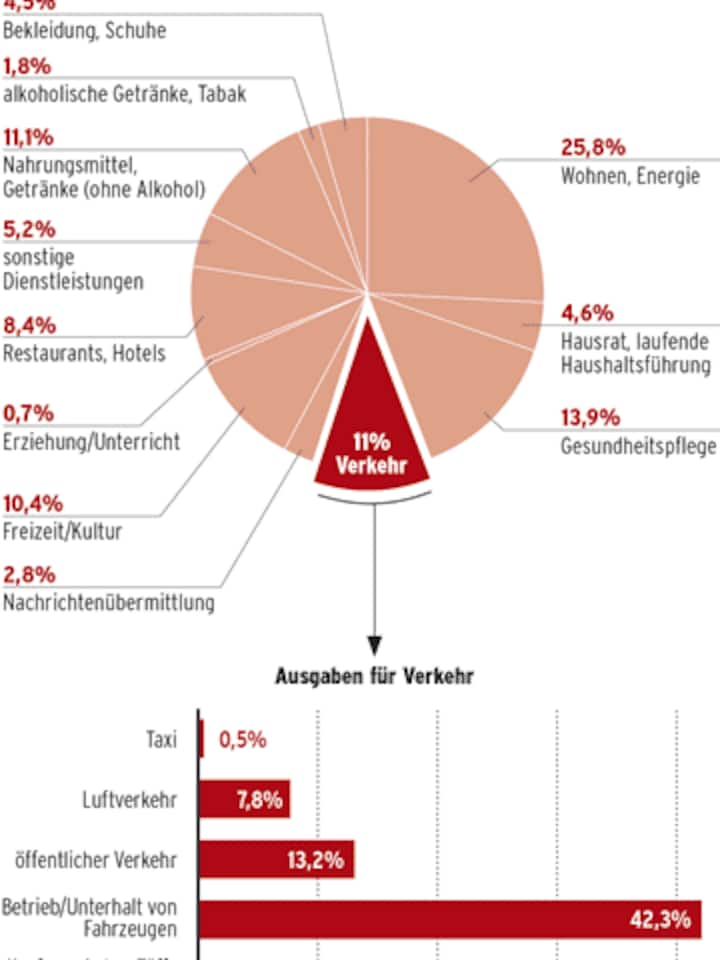

Wofür private Haushalte 2010 ihr Geld ausgaben, in Prozent

Verkehrssysteme werden aber auch entlastet, indem man Arbeitsmodelle umsetzt, die das Pendeln nicht mehr täglich nötig machen.

Zuhause ist Zuhause. Zuhause ist Büro. Je nach Aufgabe. Je nach Lust. Joanna Hafenmayer schätzt die Freiheiten, die ihr Job als Verantwortliche für Nachhaltigkeit bei Microsoft Schweiz bietet. Mindestens zwei Tage die Woche arbeitet sie daheim. Nicht weniger effizient und schon gar nicht weniger lange. Im Gegenteil. «Anfangs war ich wie an den Bildschirm gefesselt. Ich wollte keinesfalls einen Anruf verpassen oder eine Mail zu spät beantworten», sagt Hafenmayer. Zwar habe sich die Situation inzwischen normalisiert, jedoch nicht zum Nachteil des Arbeitgebers. «Die Arbeit von daheim aus ist nicht unbedingt entspannter, sicherlich aber flexibler.» Von Zürich nach Wallisellen ins Büro fährt sie nur noch, wenn sie es für sinnvoll erachtet.

Die Befürchtungen von Arbeitgebern hätten sich nicht bewahrheitet, sagt Jens O. Meissner, Dozent an der Hochschule Luzern. Gemäss Schätzungen der Universität St. Gallen könnten in der Schweiz rund 450'000 Personen wenigstens einen Tag pro Woche von daheim aus arbeiten. Würde dieses Potential ausgeschöpft, könnten die enormen Pendlerströme entschärft werden, sagt Stefan Nünlist, Mediensprecher der SBB. Diese Entlastung zu Spitzenzeiten weise ein Sparpotential von Hunderten von Millionen Franken auf.

Microsoft, SBB und Swisscom haben deshalb den Home Office Day lanciert. Bereits zum zweiten Mal wurden am 19. Mai Unternehmen und ihre Mitarbeiter zur Heimarbeit aufgerufen. Knapp 41'000 Leute haben mitgemacht. Entstanden ist so ein Zeitgewinn von 908 Tagen, die Reduktion der CO2-Emissionen ist ebenfalls beträchtlich.

Doch mit einem einzigen Tag pro Jahr ist es nicht getan. Die Büroarbeit, wie wir sie heute kennen, muss komplett neu gedacht werden. Dafür benötigte Microsoft Schweiz mehrere Jahre. Und das, obschon die Geschäftsleitung ein klares Signal gesendet, die Heimarbeit gefördert und persönliche Arbeitsplätze reduziert hat. Die Heimbüros waren schnell eingerichtet: Computer, Outlook-Mail-Programm, Kalenderprogramm, firmeninterner Messenger und Smartphone – das ist alles, was Joanna Hafenmayer für ihre Arbeit benötigt. Länger dauerte indes die Umstellung in den Köpfen der Mitarbeiter und Vorgesetzten.

Auch Hafenmayer musste sich an den Gedanken gewöhnen, dass ein Arbeitskollege, der von frühmorgens bis spätabends hinter dem Bildschirm im Büro sitzt, nicht zwangsläufig produktiver ist als einer, der sein Kind um vier Uhr aus der Krippe holt und seine Arbeit am Abend oder am Wochenende von daheim aus erledigt. Mittlerweile habe sich diese Überzeugung allerdings durchgesetzt, wie Hafenmayer erklärt: «Arbeit muss nicht in jedem Fall an ein Büro oder eine bestimmte Zeit gebunden sein. Mit flexiblen Arbeitsmodellen lässt sich nicht nur das Geschäftsleben, sondern auch das Privatleben effizienter gestalten.»

Generalabos verteuern

Das Flat-Rate-Modell animiert zum Vielfahren. Ein falscher Anreiz. Einzelbillette und Streckenabos müssten billiger, GA teurer werden.

Spitzen brechen

Wer ausserhalb der Stosszeiten Zug fährt, sollte belohnt werden. Ein im Vergleich zum GA günstigeres 100-Tage-Abo würde das Verkehrssystem ebenfalls entlasten.

Bauen, wo gebaut ist

Der ÖV muss ausgebaut werden, wo Gebiete bereits erschlossen sind. Das begünstigt verdichtetes Wohnen und verhindert eine weitere Zersiedelung der Landschaft.

Mobility-Pricing

Mit sparsamen Fahrzeugen brechen die Einnahmen aus Treibstoffsteuern ein. Kilometerabhängige Abgaben drängen sich auf. Nur so müssen Vielfahrer auch künftig mehr bezahlen.

Keine Steuervorteile für Pendler

Die grossen Steuerabzüge für Auto- und Bahnpendler gehören abgeschafft. Sie begünstigen das Wohnen weit weg vom Arbeitsplatz.

Heimarbeit fördern

Der technische Fortschritt macht es möglich: Home-Office-Tage tragen wirksam zur Entlastung der Verkehrsspitzen bei.

Anreize der Arbeitgeber

Unternehmen können Anreize für einen Umzug schaffen. Amerikanische Universitäten und Firmen etwa unterstützen die Partner von Angestellten bei der Arbeitssuche in der Nähe oder bieten ihnen gleich auch einen Job an.