Sie kämpft für Mädchenbildung in Afghanistan

Mahbube Ibrahimi flüchtete allein in die Schweiz und startete das Projekt «Wild Flower». Die Online-Schule trotzt dem Bildungsverbot der Taliban und gibt 270 Afghaninnen Hoffnung.

Veröffentlicht am 18. Juli 2025 - 08:53 Uhr

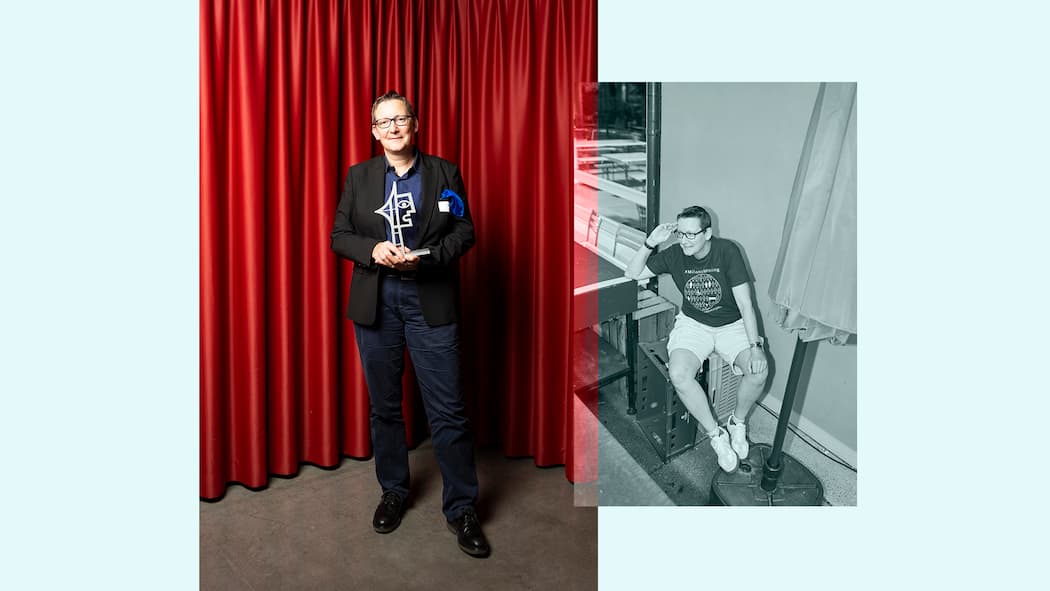

«Wir nehmen nur Mädchen auf, die lernen wollen und das Risiko kennen»: Mahbube Ibrahimi

Wildblumen wachsen in Rissen im Beton. Sie trotzen der Dürre, schlagen Wurzeln im Staub. «Sie finden immer einen Weg. Selbst dort, wo es unmöglich scheint», sagt Mahbube Ibrahimi zum Beobachter und lächelt, die Zahnspange blitzt auf. «So sehe ich unsere Schülerinnen in Afghanistan. Und auch mich selbst.»

Im Herbst 2023 gründete die heute 20-Jährige «Wild Flower» – eine Online-Schule für afghanische Mädchen. Sie lernen im Verborgenen, über Whatsapp oder Zoom. In kleinen Gruppen, möglichst unauffällig. Denn seit der Machtübernahme der Taliban dürfen mehr als zwei Millionen Mädchen nur noch bis zur siebten Klasse zur Schule. Damit ist Afghanistan das einzige Land, das Frauen die Bildung verweigert. «Human Rights Watch» spricht von der schwersten Frauenkrise weltweit.

«In Zürich fühle ich mich endlich zu Hause.»

Mahbube Ibrahimi

Das will Mahbube Ibrahimi ändern. «Wild Flower» zählt über 100 Lehrpersonen und 270 Schülerinnen – die Nachfrage steigt. Der Alltag der Maturandin ist eng getaktet: Schule, Projektarbeit, Events, Interviews. An diesem Tag aber hat sie frei und geniesst die Sonne im Zürcher Lindenhof. Später wird es aus Eimern schütten – dann ist sie froh um ihren schwarzen Pulli mit den weissen Wildblumen.

«‹Wild Flower› hat mir durch eine schwere Zeit geholfen. Heute geht es mir besser. Oder good enough», sagt Mahbube Ibrahimi im Gespräch mit dem Beobachter. Englische Wendungen mischen sich ins fast fliessende Schweizerdeutsch. «In Zürich fühle ich mich endlich zu Hause.» Der Weg dahin war weit.

Prix Courage des Beobachters: Bühne frei für mutige Menschen

Aus der Heimat vertrieben

Extremisten schiessen im Jahr 2004 auf Mahbube Ibrahimis Vater, weil er liberal gesinnt ist.

Mahbube ist noch ein Baby, als die Familie in den Iran flieht und sich ein neues Leben aufbaut. 15 Jahre lang geht das gut – bis alte Feinde zurückkehren. Wieder bleibt nur die Flucht.

Erst in die Türkei, dann mit dem Gummiboot nach Griechenland. Ins Lager Moria, das 2020 niederbrennt. Weiter nach Athen, mitten in der Pandemie. Einmal wagen die Ibrahimis den Weg nach Westen, brechen den Versuch aber wieder ab – zu gefährlich für die vier Kinder. «Wir haben schlimme Dinge gesehen», erinnert sich Mahbube und sucht nach einem Wort. «Rapes?» – Vergewaltigungen.

«Ich kaufte einen falschen Pass, der einem chinesischen Mädchen gehörte.»

Mahbube Ibrahimi

Der Wunsch nach Freiheit bleibt. Zurück im Camp gründet die 16-Jährige mit Freiwilligen eine Website, auf der sie Texte veröffentlicht und selbst gemalte Bilder verkauft. Sie sammelt Geld – und Kontakte, die ihr beim nächsten Fluchtversuch helfen sollen. «Ich kaufte schliesslich einen falschen Pass, der einem chinesischen Mädchen gehörte. Ich konnte nicht einmal ihren Namen aussprechen», erzählt sie dem Beobachter.

Und plötzlich sitzt sie allein im Flugzeug, «meine Eltern hätten mich nur aufgehalten». Erst in Paris fällt der gefälschte Pass auf, Mahbube landet im Gefängnis. Dass sie freikommt und in die Schweiz einreisen kann, verdankt sie einem Mann, den sie heute «Grossvater» nennt. «Als ich in Athen war, hat er online eines meiner Bilder gekauft.» Danach seien sie in Kontakt geblieben. «Er hat mir immer geholfen. Das tut er noch heute.»

Endlich in der Schweiz, aber psychisch am Tiefpunkt

Im Herbst 2021, drei Wochen nach dem Abflug, ruft Mahbube ihre Eltern an. Es gehe ihr gut, sagt sie. Die Flucht sei vorbei, sie sei in der Schweiz. An einem Ort, an dem sie bleiben will – Wurzeln schlagen.

Doch das ist schwieriger als gedacht. In jener ersten Zeit ist sie allein und psychisch am Tiefpunkt. In den Durchgangszentren ist sie von älteren Männern umgeben. Afghanen drohen ihr mit dem Tod, weil sie kein Kopftuch trägt.

Sie bleibt oft im Zimmer, telefoniert mit dem «Grossvater» und lernt über Youtube Deutsch. Ihre Beiständin bringt sie über ein Förderprogramm ans Gymnasium Küsnacht, doch auch da fühlt sie sich fremd. Zweifel kommen auf. Am einstigen Traum und an sich selbst.

Das Projekt «Wild Flower» entsteht

Doch irgendwann durchdringen sprichwörtlich Wurzeln den Beton unter ihren Füssen. Mahbube wechselt an ein Zürcher Gymnasium. Sie schreibt, malt und findet Freundinnen. Der Kontakt zu ihren Eltern wird wieder intensiver, 2023 gelingt ihnen ebenfalls die Flucht in die Schweiz. In ihrer Freizeit unterrichtet Mahbube zwei afghanische Mädchen übers Handy in Englisch.

Mahbube Ibrahimi

«Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern öffnen ein Fenster zur Welt.»

Mahbube Ibrahimi

Als mehr Mädchen mitlernen wollen, entsteht die Idee zu «Wild Flower». Eine Freundin hilft bei der Vereinsgründung, mit ersten Spenden laden sie Prepaidkarten auf. Das Guthaben wird direkt auf die Handys der Mädchen in Afghanistan geladen. Schon 20 Franken reichen für einen Monat Unterricht.

Im Sommer 2024 erscheint ein Beitrag im «Echo der Zeit», ein halbes Jahr später gewinnt «Wild Flower» den Young-Caritas-Award für nachhaltiges und soziales Engagement. «Da ging es richtig los», sagt Mahbube Ibrahimi. Zeitungsartikel erscheinen, und Spenden treffen ein. Es melden sich Freiwillige, die Kurse in Englisch, Deutsch, Informatik, Politik und Geschichte anbieten. Influencer geben Social-Media-Workshops, eine Ärztin klärt Afghaninnen über den weiblichen Körper auf.

Grosse Hilfe, geringes Risiko

Wer dabei sein will, muss sich per Videocall bewerben. «Manche möchten einfach gratis surfen. Wir nehmen nur Mädchen auf, die lernen wollen und das Risiko kennen», sagt Mahbube Ibrahimi. Die Schweizer Flüchtlingshilfe schätzt die Gefahr einer Überwachung durch die Taliban als eher gering ein. «Obwohl sie technische Unterstützung aus China bekommen, wird es ihnen kaum möglich sein, das Internet systematisch nach Online-Mädchenschulen zu durchforsten.» Grösser sei das Risiko, von Nachbarn oder Familie verraten zu werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass seit letztem Jahr ein neues Gesetz zur «Förderung der Tugend und Verhinderung von Lastern» gilt. Es verbietet auch Freundschaften mit Nicht-Musliminnen und macht es damit schwieriger, den Unterricht als harmloses Gespräch unter Freundinnen zu tarnen. «Die Strafen hängen stark von der Provinz und von der lokalen Sittenpolizei ab. Sie würden sich wahrscheinlich gegen die Eltern richten und reichen von Verwarnung bis hin zu körperlicher Gewalt», warnt die Schweizer Flüchtlingshilfe.

Bisher gab es bei «Wild Flower» keine Probleme. In der Schweiz erfährt Mahbube Ibrahimi viel Unterstützung – auch von Landsleuten. Seit kurzem spricht sie in Durchgangszentren für ihr neues Projekt «Growing Together» über Gleichberechtigung. «Viele geflüchtete Afghanen wollten mir danach helfen.»

Eine 20-Jährige mit grossen Plänen

Der Himmel verdunkelt sich, als Mahbube ihr Handy aus der Tasche zieht. Nachrichten von Freundinnen, Schülerinnen und vom «Grossvater» warten. Bald zieht sie in eine neue WG, schreibt Prüfungen, beendet ihre Maturaarbeit; einen Roman über eine junge Geflüchtete. Daneben will sie politisch aktiv werden und für die Aufnahmeprüfung fürs Medizinstudium lernen. Sie will einmal Herzchirurgin werden.

Grosse Pläne, viel Programm. «Ich bin zwar oft gestresst, aber auch lucky. Ich habe mir meinen Traum erfüllt», sagt die 20-Jährige auf dem Weg zum Hauptbahnhof. «Wild Flower» solle zeigen, dass so etwas möglich ist. «Wir vermitteln nicht nur Wissen, sondern öffnen ein Fenster zur Welt.» Und draussen blüht Hoffnung.

- Wild Flower: Website des Projekts

- Human Rights Watch: Dramatische Lage nach 3 Jahren Taliban-Herrschaft

- Beitrag im «Echo der Zeit»: Gymischülerin gründet Online-Fernkurs für Frauen in Afghanistan

- youngCaritas-Award 2024: «Wild Flower» gewinnt den Hauptpreis