Sind Adoptivkinder Problemkinder?

Eine Adoption ist für viele kinderlose Paare die letzte Hoffnung. Doch lässt sich das Glück importieren? Experten sind skeptisch. Ein Besuch bei Familie Lutz.

Cosima Lutz, 19, liegt auf dem Sofa im Wohnzimmer ihrer Eltern in Bern und strahlt einen Frieden aus, wie man ihn sonst nur bei satten, müden Katzen findet. Es geht um ihre Adoption, um schwierige Fragen nach Identität, nach dem Platz im Leben, aber sie gähnt nur: «Ist doch cool, adoptiert zu sein.» Sie weiss es, seit sie denken kann. Seit sie denken kann, steht im Estrich eine Kiste mit Fotos ihrer leiblichen Eltern und Geschwister aus Rumänien, und als sie in den Kindergarten kam, prahlte sie vor den anderen mit ihrer grossen Familie.

Die Geschichte der grossen Familie Lutz beginnt Ende der Achtziger, als sich Daniela und Florentin Lutz Kinder wünschten. Aber es klappte nicht. Sie ist heute 51, Ärztin, eine erfrischend freche, intelligente Frau. Er, 57, Sprachwissenschaftler, sieht aus wie ein zerstreuter Professor. Beide sitzen im Garten, im Rücken das alte Holzhaus mit den pinken Fensterläden, in das jeder reinspazieren kann, weil die Türen immer offen stehen. Und so durchlässig wie ihr Haus ist auch ihr Familienbegriff. «Bei uns gibt es Bluts-, Wahl- und Zufallsverwandtschaften, solche, die seit Geburt dabei sind, solche, die irgendwie hineingespült werden», sagt Daniela.

Künstliche Befruchtung war für sie deshalb nie gross ein Thema. Im Sommer 1990 bewilligte ihnen die Schweiz die Adoption eines Kindes aus Rumänien. Das Land befand sich damals, einige Monate nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu, im Chaos. Schockierende Bilder von überfüllten Kinderheimen in erbärmlichem Zustand gingen um die Welt, «aber uns ging es bei der Adoption nie um ein soziales Projekt, wir wollten nicht helfen, wir wollten Eltern sein, ein Kind von Beginn weg grossziehen», sagt Daniela.

Ein Privileg, das Adoptionswilligen heute oft verwehrt bleibt. Die Kinder, die international zur Adoption freigegeben werden, sind meist schon über zweijährig, nicht selten von Krankheiten und vom langen Warten im Heim gezeichnet. Viele Staaten sind restriktiver geworden und versuchen Waisen zuerst im eigenen Land zu platzieren. Das mittlerweile von 81 Staaten unterzeichnete Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern bei internationalen Adoptionen schreibt das sogar vor (siehe Artikel zum Thema Marlène Hofstetter: «Immer mehr Länder machen dicht»). Die Nachfrage übersteigt inzwischen das Angebot. In der Schweiz kommt heute ein adoptierbares Kind auf zwei adoptionswillige Paare. Letztes Jahr wurden in der Schweiz 323 Kinder aus dem Ausland adoptiert – halb so viel wie noch vor 30 Jahren. «Es ist schwieriger geworden, ein gesundes Kleinkind zu adoptieren», bestätigt Veronika Weiss, Leiterin der Schweizerischen Fachstelle für Adoption.

Bei Daniela und Florentin war es damals noch anders. Rumänische Freunde halfen ihnen vor Ort mit der Suche. Gleich zwei wurden, unabhängig voneinander, im Dezember 1990 fündig. «Man kann nicht zwischen zwei Babys aussuchen», sagt sie. Also flogen sie nach Bukarest und nahmen beide, eines nannten sie Cosima, das andere Cristina. Alles lief legal, trotzdem wollte die Schweiz ihnen nur ein Kind bewilligen. Drei Monate musste Daniela mit den Babys in Bukarest ausharren, während Florentin in Bern «mit misstrauischen, pedantischen Beamten» kämpfte. «Wer ein Kind adoptieren will, muss zäh sein», sagt er.

Zäh sein, das gilt auch heute noch. Adoptionswillige erwartet eine Flut von Formalitäten und eine bisweilen schwer erträgliche Begutachtung. Auszüge aus dem Straf- und dem Betreibungsregister müssen vorgelegt werden, Steuererklärung, Lohnausweis, Heiratsurkunde und vieles mehr. Beide potentiellen Eltern müssen einen ausführlichen Lebensbericht verfassen, worin sie ihre eigene Kindheit schildern und ihren Kinderwunsch begründen. Letzte Entscheidungsgrundlage bildet ein Sozialbericht, der nach mehreren Gesprächen mit der Sozialbehörde verfasst wird. Bis das Kind endlich da ist, verstreichen locker zwei bis drei Jahre, und der Kontostand ist um 10'000 bis 30'000 Franken gesunken.

Cosima, auf dem Sofa liegend, in die Hände klatschend, quietschend vor Vergnügen: «Wenn ich in der Clique erzähle, dass ich adoptiert bin, sagen die: ‹Wow, respect, man!› Niemand reagiert blöd.» Erwachsene sind wohl komplizierter. «Die armen Mädchen, ach, die werden es noch mal schwer haben» – wie oft musste sich Florentin «solchen Mist» von Bekannten und Verwandten anhören. Adoptivkindern haftet das Image des verletzten, ausgestossenen Kindes an. Für viele ist ein Adoptivkind primär ein Kind, das von der Mutter verstossen wurde. Eine Blackbox – keiner weiss so genau, was drinsteckt und was dabei herauskommt. Der Todesschütze vom Hönggerberg, der 2007 eine junge Frau an einer Bushaltestelle erschoss – er ist ein Adoptivkind. Der Berner Frauenmörder Mischa Ebner – auch er ein Adoptivkind. Zufall?

Im durchlässigen Haus der Familie Lutz ist viel passiert seit der Ankunft der Mädchen. Daniela wurde doch noch schwanger und bekam zwei Jungs. Florentin lernte Rumänisch. Man suchte den Kontakt zu den leiblichen Familien von Cosima und Cristina, Briefe und Fotos gingen zwischen der Schweiz und Rumänien hin und her, jeder Schnipsel wurde aufbewahrt, für später, um Antworten zu haben auf die Fragen der Mädchen. Als diese elf waren, kam es zum ersten Treffen. Florentin spricht von «unserem grossen Familientreffen». In einer Bukarester Pizzeria, an einem Tisch mit 17 Stühlen.

Adoption als Story mit Happy End – ist es wirklich so einfach? Viele Studien belegen das Gegenteil, beschreiben Adoption als Leidensgeschichte, als mühseliges Zusammenwachsen von etwas, was eigentlich nicht zusammengehört. Im Vordergrund stehen die biologischen, geographischen, biographischen Risse. Die Nähte, die angenommene Kinder mit ihren Adoptiveltern verbinden, werden oft übersehen. Adoptivkinder, so die Forschung, leiden häufiger an psychischen Beschwerden, haben öfter Schulschwierigkeiten, fallen auf durch Hyperaktivität, entwickeln überdurchschnittlich häufig Bindungsstörungen.

Der Psychologe und Familientherapeut Heinz Münger hat seit über 30 Jahren mit Adoptiv- und Pflegekindern zu tun. Er hat bei ihnen viele solche Risse gesehen, spricht von pränatalen Traumata: «Eine ungewollte Schwangerschaft bedeutet Stress.» Die Mutter schütte Stresshormone aus, die auf das Ungeborene wirkten. Dessen Herzfrequenz erhöhe sich. Derart im Mutterleib gestresste Kinder hätten später oft Mühe, ihre Gefühle zu kontrollieren, entwickelten öfter ADHS. «Auch die besten Eltern können das nicht aus der Welt schaffen.»

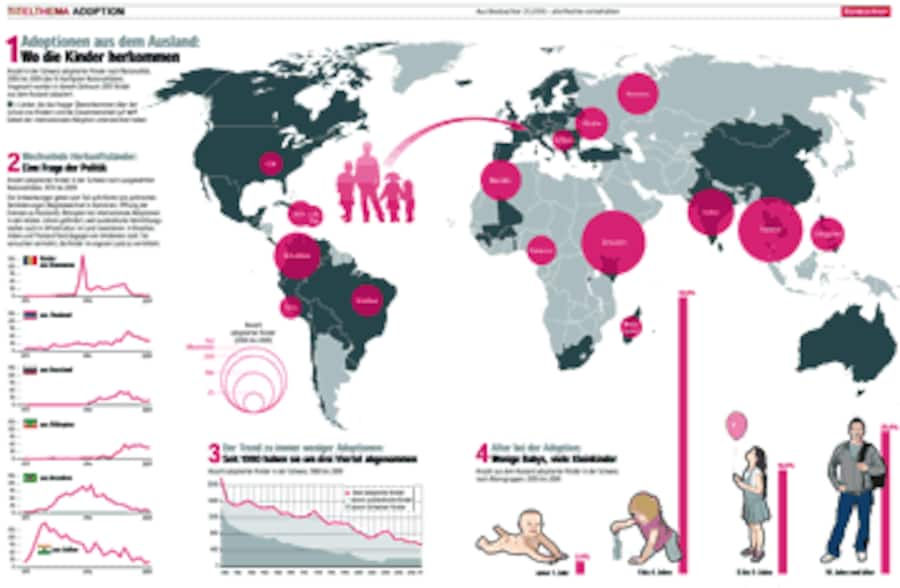

Klicken Sie auf die Grafik, um die Datei als PDF (1 mb) anzuzeigen oder herunter zu laden (was von den Einstellungen Ihres Browsers abhängt).

Einig ist sich die Fachwelt mitnichten. Der Erziehungswissenschaftler Samuel Keller, der an der Zürcher Hochschule für Soziale Arbeit über die Entwicklung von Adoptivkindern forscht, misstraut gewissen Daten. Adoptivkinder, sagt er, seien oft auch deshalb häufiger wegen psychischer Probleme in Behandlung, weil ihre Eltern schneller professionelle Hilfe suchten.

Sind Adoptivkinder nun wirklich Problemkinder? Oder ist bei ihnen die Hemmschwelle einfach tiefer – bei der kleinsten Auffälligkeit schleppt man sie zum Psychologen? Zwei Experten, zwei Meinungen. Was stimmt?

Es stimmt, dass Cosima irgendwann anfing, sich nicht mehr um die Schule zu kümmern. Dass sie lieber mit Freunden, die viel älter waren als sie, am Bahnhof rumhing. Dass sie kiffte, ihre Eltern und Geschwister bestahl, manchmal nächtelang wegblieb, einige Therapieversuche hinter sich hat. Sie besitzt keinen Schulabschluss, vor einigen Wochen schmiss sie die Lehre hin, jetzt wohnt sie bei den Eltern, ist auf Jobsuche. «Aber all das hat doch nichts mit meiner Adoption zu tun», sagt sie. «Ich habe Freunde, die ticken wie ich, und die sind nicht adoptiert.» Cosima Lutz sitzt jetzt aufrecht auf dem Sofa, ziemlich wütend, während sie von den Psychiatern erzählt, die sich immer grad auf dieses «Adoptionsding» stürzten, obwohl sie eigentlich ganz andere Sorgen hatte.

Die Versuchung ist gross, die Schuld für alle Schieflagen im Leben von Adoptivkindern bei diesem «Adoptionsding» zu suchen. Aber die Realität ist zu komplex für simple Schuldzuweisungen, in der Realität hat Cosima eine Schwester namens Cristina, die das pure Gegenteil ist.

Das Leben von Cristina Lutz ist geordnet wie ein Vorstadtgarten. Sie wohnt mit ihrem Freund in einer Zweizimmerwohnung. Die Ikea-Möbel sind aufeinander abgestimmt, nirgends liegt etwas herum, kein Staub, keine Wäschehaufen. Sie arbeitet als kaufmännische Angestellte, abends kocht sie zusammen mit ihrem Freund, sie geht nicht zu spät ins Bett, weil sie weiss, dass sie viel Schlaf braucht. Cosima und Cristina, das ist wie Tag und Nacht.

Rolf Widmer, Direktor des Internationalen Sozialdienstes und Spezialist für internationale Adoptionen, bringt in diesem Zusammenhang gern die Rucksack-Metapher. Jedes Adoptivkind komme mit einem Rucksack unbekannten Inhalts in die neue Familie, sagt er. Im Grunde sei es gar nicht so wichtig, wie schwer dieser sei. «Es geht darum, ihn bequem zu packen.» Mit anderen Worten: Die Startbedingungen können für ein Kind sehr schwierig sein. Es ist an der neuen Familie, das Beste daraus zu machen. Letztlich sei die Entwicklung auch eine Frage der psychischen Widerstandsfähigkeit. Manche Kinder sind gut damit ausgestattet, andere weniger. Erziehungswissenschaftler Samuel Keller betont diese Individualität: «Das eine Kind braucht etwas mehr Kitt, um Lücken im Mauerwerk zu flicken, ein anderes weniger.» Nur mit der Adoption habe das jedenfalls nichts zu tun. «Kein Kind, auch kein leibliches, ist ein unbeschriebenes Blatt.»

Cristina sitzt in ihrer Ikea-Küche und isst Thai-Curry, während des Gesprächs redet sie kein einziges Mal mit vollem Mund. «Ich bin stolz auf meine Geschichte. Sie macht mich speziell, ich erzähle sie gern, die Leute sind dann plötzlich ganz neugierig auf mich.» Sie geniesst dieses Dazwischensein, zwischen zwei Welten, zwei Familien. «Es öffnet meinen Horizont, macht mich sensibler. Ich habe weniger Vorurteile, weil ich weiss, dass alles zwei Seiten hat, so wie ich.» Zerreisst es sie nicht auch manchmal, so dass sie sich plötzlich nicht mehr sicher ist, wohin sie gehört? «Nie! Ich weiss genau, dass mein Platz hier ist, dass ich eine Lutz bin, trotz meinen rumänischen Wurzeln.»

Die beiden jungen Frauen empfinden ihre Adoption als das Normalste auf der Welt, als Bereicherung. «Ich habe nicht weniger, sondern mehr als andere Kinder», sagt Cosima, die Rebellin. «Wer wird schon von zwei Müttern geliebt? Wer hat neun Geschwister? Hey, ich bin ein Glückskind!»

Wenn man sie um einen Ratschlag für Adoptiveltern bittet, sagen sie: «Sie sollten es machen wie Mami und Papi: von Anfang an offen drüber reden.» Es ist genau das, was Adoptionsexperte Rolf Widmer mit dem bequem gepackten Rucksack meint: Ein Kind muss seine Herkunft kennen. Nur so kann es eine eigene Identität entwickeln. «Adoptiveltern sollten seine Geschichte früh und immer wieder thematisieren», sagt Widmer. So wird es selbstverständlich, so wächst es mit, statt jahrelang zu gären und irgendwann zu explodieren. Vor allem geht es um die Frage: Warum haben meine Eltern mich weggegeben? Offenheit kann diese Frage auffangen, kann sie erträglicher machen, wie bei Cristina, die ihr Curry gegessen hat und jetzt mit Eistee nachspült. «Mami und Papi haben mir schon früh von meinen Eltern erzählt. Dass sie bei meiner Geburt 15 Jahre alt waren, viel zu jung und viel zu arm, um mich zu behalten. Ich bin ihnen nicht böse, dass sie mich weggegeben haben. Sie mussten es tun. Für mich ist es ein Zeichen von Mut. Es hat ihnen bestimmt Schmerzen bereitet.»

Als Cristina mit elf, beim grossen Familientreffen in Bukarest, ihrer Mutter und ihrem Vater gegenüberstand, war die Luft erfüllt von diesem Schmerz. Es sei ein Schock, aber auch wunderschön gewesen. «Damals begriff ich, dass sie tatsächlich nie aufgehört hatten, mich zu lieben.» Die Eltern nahmen sie in die Mitte, hielten ihre Hände fest umklammert und liessen sie den ganzen Abend nicht mehr los. Sie küssten ihr Gesicht, die Haare, weinten still, sprachen kein Wort, weil die Stimme nicht gehorchte. Georgiana, die kleine Schwester, kroch auf ihren Schoss, und zum ersten Mal in ihrem Leben blickte Cristina in ein Gesicht, das dem ihren glich.

Adoptiertes Wunschkind aus Rumänien: Cristina Lutz ist heute 19 und lebt in Bern (private Aufnahme).

Als sie wieder in Bern war, fing Cristina an, Rumänisch zu lernen. Jetzt schreibt sie Georgiana kurze Briefe und SMS. Wenn sie lange nichts von ihr hört, sorgt sie sich.

Dem ersten Treffen folgten im Verlauf der Jahre weitere, und mit der Zeit begannen Daniela und Florentin, ihre beiden Töchter mit anderen Augen zu sehen. Wie wenn einer sich zum ersten Mal eine Brille aufsetzt, und die Konturen sind plötzlich klar, die Welt wirkt irgendwie zurechtgerückt. «Vieles, was uns an den Mädchen rätselhaft war, konnten wir plötzlich zuordnen», sagen sie und schweifen mit ihren Blicken über den wilden Garten, der das alte, durchlässige Haus umgibt. «Faszinierend, wie ähnlich die beiden ihren leiblichen Eltern und Geschwistern sind, für uns war es ein einziges grosses Aha-Erlebnis.» Sie begriffen, dass Cristina ihre Ernsthaftigkeit von ihren Eltern hatte. Und vor allem sahen sie, dass Cosima ihre Lethargie, diese fast schon anarchische Passivität, mit der halben Verwandtschaft teilte. «Mich hat das entlastet», sagt Vater Florentin. «Weil nicht alles meine Schuld ist, es liegt auch an den Genen.»

In den Internetforen für Adoptiveltern ist das Zusammenspiel von Genen und Erziehung ein riesiges Thema. Meistens geht es um diese Fragen: Wie stark sind die Gene? Können wir mit unserer Erziehung gegensteuern? Adoption ist anscheinend für viele Paare, wie die Katze im Sack zu kaufen. Zwischen den Zeilen spürt man die Angst vor der bösen Überraschung.

Wenigstens in diesem Punkt sind sich die Fachleute einig: Es gibt kein Entweder-oder. Die genetischen Anlagen, die Widerstandskraft des Kindes, aber auch die Umgebung, in der es aufwächst, sind alles Faktoren, die ineinanderspielen.

Familie Lutz findet die Diskussion um die Gene sinnlos. Cristina sagt: «Das Blut ist doch völlig egal.» Cosima: «Klar habe ich viel von meiner Mutter, aber ich habe auch ganz viel von Mami.» Daniela: «Es entbindet uns ja nicht von der Verantwortung, die wir als Eltern haben.»

Es bringt nichts, sich ständig über die negativen Folgen der Adoption Gedanken zu machen. Adoption ist ein Abenteuer. «Unser schönstes Abenteuer», sagen Mutter und Vater Lutz.

Die Sonne ist untergegangen, Florentin und Daniela ziehen vom Garten in die Küche. Daniela erzählt, wie sie ihren jüngsten Sohn nach der Geburt im Arm hielt und sich ständig fragte: Ist das wirklich meiner? «Er war mir im ersten Moment so fremd wie die Mädchen, als man sie mir in Bukarest in den Arm legte.»

So geht das bis in die Nacht hinein, die beiden Jungs haben sich längst schlafen gelegt, Cosima ist noch wach, man hört ihre Schritte. Daniela und Florentin schweigen und lauschen. Plötzlich lächelt sie. «Unsere Cosima.» Es klingt wie ein glücklicher Seufzer. Und Florentin sagt: «Kinder sind doch kein Bastelbogen.»

Adoption: Wer darf?

- Ehepaare, die ein Kind adoptieren wollen, müssen mindestens fünf Jahre verheiratet oder beide mindestens 35 Jahre alt sein. Sie dürfen nur gemeinsam adoptieren – ausser in Spezialfällen. Eingetragene Partner oder Partnerinnen dürfen keine Kinder adoptieren.

- Eine unverheiratete Person kann ein Kind adoptieren, wenn sie 35 oder älter ist.

- Stiefväter oder Stiefmütter dürfen ihr Stiefkind frühestens nach fünf Jahren Ehe mit der leiblichen Mutter oder dem leiblichen Vater adoptieren.

- Bevor ein Paar ein Kind adoptieren kann, muss es während mindestens eines Jahres im gemeinsamen Haushalt für Erziehung und Pflege des Kindes gesorgt haben. Ausnahmeregel: Wenn eine Adoption im Ausland erfolgt ist, wird sie von der Schweiz direkt anerkannt. Dann müssen die Adoptiveltern das Kind im Herkunftsland aber vorher besucht haben.

- Für die Aufnahme eines fremden Kindes unter 15 Jahren (Stiefkinder sind ausgenommen) sowie für Kinder aus dem Ausland brauchen Adoptionswillige eine Bewilligung der kantonalen Adoptionsbehörde an ihrem Wohnsitz (sogenannte Zentrale Behörde). Wer ohne die behördlichen Bewilligungen ein Kind aus dem Ausland zur späteren Adoption in der Schweiz aufnimmt, macht sich strafbar.

- Der Altersunterschied zwischen Kind und Adoptiveltern muss mindestens 16 Jahre betragen.

- Ein urteilsfähiges Kind – das heisst meist ab einem Alter von 14 Jahren – kann nicht ohne seine Zustimmung adoptiert werden.

- Die leiblichen Eltern des Kindes müssen der Adoption zustimmen – ausser sie haben sich nicht ernstlich um das Kind gekümmert, sind unbekannt, mit unbekanntem Aufenthalt länger abwesend oder dauernd urteilsunfähig.

Karin von Flüe

Weitere Infos

Schweizerische Fachstelle für Adoption

Hofwiesenstrasse 3

8042 Zürich

Telefon 044 360 80 90

www.adoption.ch

Liste der kantonalen Adoptionsbehörden und der anerkannten Vermittlungsstellen: www.bj.admin.ch

21 Kommentare