Immer mehr Ritalin

Die Zahl der verordneten Ritalin-Therapien steigt. Jedoch auf nach wie vor relativ tiefem Niveau.

Vor allem Knaben werden mit Ritalin behandelt.

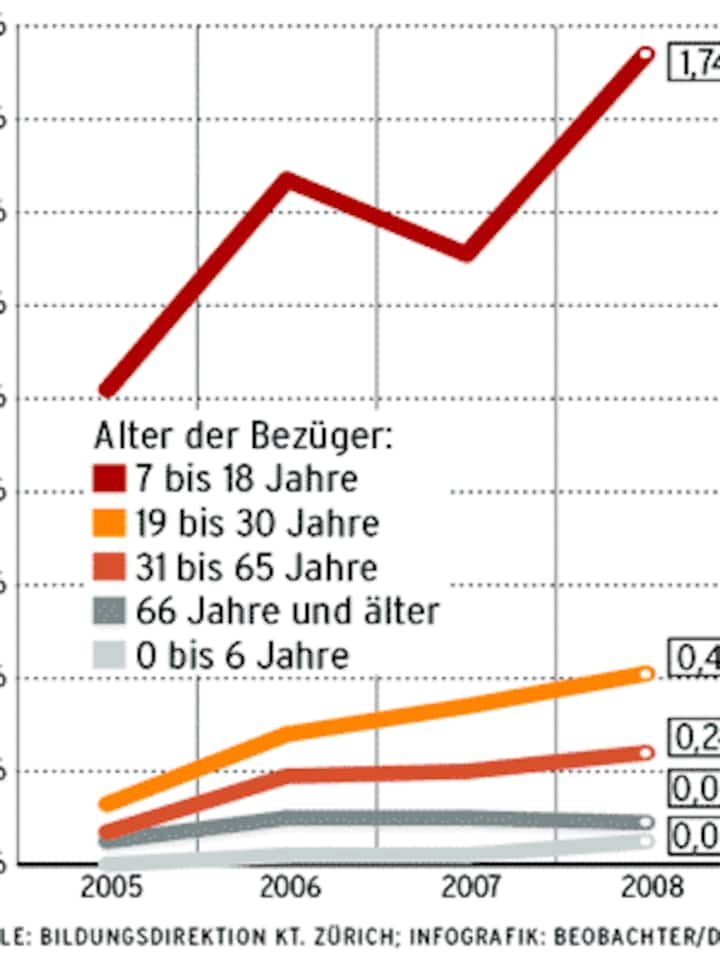

Am häufigsten trifft es die 14-jährigen Knaben: Gut 4 von 100 Buben im Kanton Zürich nehmen in diesem Alter Ritalin oder ein ähnliches Präparat mit dem Wirkstoff Methylphenidat. Insgesamt ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die medikamentös gegen ihre Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) behandelt werden, zwischen 2005 und 2008 von 1 auf 1,7 Prozent gestiegen, wobei der Anstieg besonders unter den Knaben markant ausgefallen ist: von 1,6 auf 2,7 Prozent.

Die Daten stammen von der Krankenkasse Helsana. Sie geben erstmals Aufschluss über die tatsächliche Zahl der mit Methylphenidat behandelten Kinder und Erwachsenen. Die Bildungsdirektion hat die Daten auf Druck der Politik eingekauft. Parlamentarier hatten den Verdacht geäussert, dass überforderte Lehrer und Schulpsychologen immer häufiger den leichten Ausweg wählen und gesunde, aber schwierige Schüler mit Ritalin ruhigstellen.

Die Abgabe von Ritalin an Schulkinder hat in der Tat zugenommen. Jedoch auf nach wie vor relativ tiefem Niveau. Experten betonen nämlich, dass weit mehr Menschen von ADHS betroffen sind, als tatsächlich diagnostiziert und medikamentös behandelt werden. «Wir gehen davon aus, dass zwischen einem und fünf Prozent aller Kinder an ADHS leiden», sagt Susanne Walitza, ärztliche Leiterin des Zürcher Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes.

Anteil Bezüger von Ritalin und ähnlichen Präparaten pro Altersklasse im Kanton Zürich

Die stetige Zunahme der Ritalin-Absätze erklärt Walitza mit der wachsenden Bekanntheit der ADHS-Problematik. Die aktuellen Daten belegten aber, so Walitza, dass von einer flächendeckenden Ruhigstellung von Kindern keine Rede sein könne. Auch sie könne nicht ausschliessen, dass einzelne schwarze Schafe in der Ärzteschaft zu schnell und ohne die nötigen Fachkenntnisse Ritalin abgeben: «Dagegen wehre ich mich vehement, weil das die Psychiatrie in Verruf bringt und auch die Betroffenen, denen Methylphenidat eine grosse Stütze ist.» Nur eine ausführliche Diagnostik unter Einbezug der Erzieher und schulischen Bezugspersonen könne Aufschluss geben, ob die Diagnose ADHS vorliege und eine medikamentöse Behandlung nötig sei.

Laut Walitza kommt ADHS familiär gehäuft vor und ist nachweislich auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen. Sie distanziert sich klar von Kritikern wie dem deutschen Neurobiologen Gerald Hüther, der ADHS als Folge einer mangelhaften Sozialisation sieht. Den betroffenen Kindern fehle die Fähigkeit zur «geteilten Aufmerksamkeit», sagt er. Ohne entsprechende Erfahrungen wie das gemeinsame Büchleinansehen von Mutter und Kind könnten diese Kinder nur über personale Beziehungen am Geschehen teilhaben, was dazu führe, dass sie ihre Kameraden beim Arbeiten stören und «anderen auf die Nerven gehen». Statt eine Ritalin-Therapie zu verordnen, müsse man den Kindern helfen, ihr Sozialisationsdefizit aufzuholen.

Einig geht Walitza mit Hüther in der Ansicht, dass die Schule es gerade ADHS-Kindern schwermacht. «Wenn ich sehe, wie meine Studenten Mühe haben, einem eineinhalbstündigen Vortrag zuzuhören, kann ich mir gut vorstellen, wie es einem zappligen Kind im Unterricht geht.»