Wohnen tut not

Bald wohnen nur noch Reiche in den Zentren: Die Immobilienpreise steigen und drängen Normalverdiener aus der Stadt. Das Rezept dagegen: mehr Genossenschaftsbauten.

aktualisiert am 23. August 2010 - 15:41 Uhr

«Seefeldisierung»: Im Zürcher Trendquartier am See weichen günstige Altbauten teuren Luxuswohnungen.

Es gebe kein Menschenrecht aufs Wohnen im Seefeld. Mit diesem Spruch brachte der Direktor des Schweizer Hauseigentümerverbands die Wohnungsnotdebatte im Zürcher Trendquartier auf einen Punkt, der rundum provoziert. Nur: «Seefeldisiert» – von Besserverdienenden verdrängt – fühlen sich mittlerweile auch Bewohner anderer Quartiere – und in anderen Städten.

Einen Kilometer westlich vom Seefeld, im Escherpark, kommt der Spruch besonders schlecht an. Dort will die Credit Suisse 13 Mehrfamilienhäuser mit Baujahr 1941 abbrechen und Luxuswohnungen hochziehen. «Die Häuser entsprechen nicht mehr den zeitgemässen Bedürfnissen von Mietobjekten an dieser Lage», begründete die CS den 75 Mietern die Kündigung.

Ausziehen muss auch die Familie Obi. Dreieinhalb Jahre hatten sie im Quartier eine grössere Wohnung gesucht, nachdem ihr erstes Kind zur Welt gekommen war. In der CS-Siedlung waren sie endlich fündig geworden, auch wenn ihnen die Vierzimmerwohnung für 2700 Franken eigentlich zu teuer war. «Endlich hatte diese nervenaufreibende Sucherei ein Ende», erzählt Regula Obi. Doch neun Monate später kam die Kündigung: «Niemand hat uns gewarnt, niemand hat je etwas von Abbruch gesagt.» Es habe stets nur geheissen, die Küchen und Bäder würden irgendwann saniert. Das Schlimmste aber sei der Zynismus: «Man redet immer von Häusern, die Sanierungsbedarf haben. Als würden wir Menschen, die hier ihr Zuhause haben, die hier verwurzelt sind, nicht existieren.»

Dass die Credit Suisse ausgerechnet in Zürich die Bagger auffahren lässt, ist kein Zufall. Denn immer mehr Leute wollen hier leben, viele kommen direkt aus dem Ausland an die Limmat. Es herrscht Wohnungsnot. Der Anteil leerer Wohnungen ist in Zürich auf 0,05 Prozent gefallen – nur eine von 2000 Wohnungen steht leer. In Genf ist es immerhin eine von 500, in Basel eine von 110. «Zürich hat an Attraktivität gewonnen. Die Kehrseite davon sind steigende Mieten», bestätigt Marco Salvi, Immobilienökonom bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Trotz reger Bautätigkeit übersteige die Nachfrage das Angebot bei weitem. Die Folge: Die Mieten steigen und steigen. Viele Hausbesitzer nutzen dies aus und erhöhen den Mietzins. Manche tun dies auch ohne Investitionen bei Mieterwechseln. Obwohl die Mieter den Anfangsmietzins wegen Missbräuchlichkeit anfechten könnten, machen die meisten von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Denn viele wollen vor allem eines: endlich eine Wohnung.

Marco Salvi, Immobilienexperte der Zürcher Kantonalbank

Die rasant wachsenden Mietzinse spiegeln sich im Stadtzürcher Mietpreisindex. Von 1993 bis 2000 verteuerten sich die Mieten gerade mal um 1,3 Prozent, in den letzten zehn Jahren schnellten sie um 17,6 Prozent in die Höhe. Dasselbe passierte am Genfersee: In Lausanne erhöhten sich die Mietpreise in den letzten fünf Jahren um 14,5, in Genf gar um 18,3 Prozent. In Lugano und Basel hingegen stiegen sie nur um sechs Prozent, in Bern um 5,3 Prozent, in St. Gallen gar nur um 3,5 Prozent.

Beste Lage für Gutbetuchte: klassizistische Eigentumswohnungen mit klimatisiertem Weinkeller und Hallenbad an Luzerns «Goldküste»

Wichtigster Treiber dieser Entwicklung ist die Zuwanderung. Das Millionen-Zürich wirkt wie ein Magnet auf Migranten – insbesondere auf junge, gutausgebildete, kinderlose Fachleute aus dem Norden und dem Westen. Das führe auf dem Wohnungsmarkt zu einem eigentlichen Verdrängungswettbewerb, schreibt das Staatssekretariat für Wirtschaft in einer Studie.

Die Nationalbank-Ökonomen Kathrin Degen und Andreas M. Fischer haben am Beispiel von Einfamilienhäusern errechnet, dass ein Prozent Immigration das Wohneigentum im Schnitt um 2,7 Prozent verteuert. Ein Effekt, mit dem auch die Mieten steigen. Für Zürich heisst das: Wächst die Stadtbevölkerung um 3650 Personen, steigt der Durchschnittszins einer 2000-Franken-Wohnung um über 50 Franken. In den letzten Jahren sind nur schon aus dem Ausland 20'000 Personen in die Limmatstadt gezogen. Kommt dazu: «Die Bestandsmieten zeichnen ein geschöntes Bild», warnt ZKB-Immobilienexperte Marco Salvi. Wo es keine Mieterwechsel gibt und nicht gross saniert wird, seien die Preise ziemlich konstant. «Bei Neuvermietungen dagegen beobachten wir etwas ganz anderes: Diese Mieten sind in den letzten zehn Jahren deutlich mehr als die Inflation gestiegen.»

Die Folge: Die Yuppisierung greift um sich. «Die Nachfrage nach Wohnraum in den Zentren nimmt beständig zu. Manche Alteingesessenen sind nicht in der Lage oder nicht bereit, so viel fürs Wohnen auszugeben», so Salvi. Deshalb suchten so viele eine Wohnung in der Agglomeration oder kauften sich ein Häuschen auf dem Land, was wegen der rekordtiefen Hypothekarzinsen verlockend scheint. Steigen sie aber, wird die Luft für viele Häuslebauer dünn. Die Nationalbank warnt bereits vor einer Überhitzung des Wohnungsmarkts.

Wohnungsnot: Vor 30 Jahren protestierten Studenten und Hausbesetzer gegen Bauspekulanten und horrende Mieten in Zürich, heute wird der Mittelstand aus der Stadt gedrängt.

Wie der Umbau der Stadt Zürich abläuft, sieht man im Langstrassenquartier, das sich vom Ausländer- zum Trendviertel wandelt. Kinderlose Gutverdiener drängten so stark ins Quartier, dass sich sogar der Altersmix geändert hat. Der Anteil von 21- bis 45-Jährigen ist rasant gestiegen, auf Kosten von Älteren und Familien mit Kindern. Von einer breiten Yuppisierung des «Chreis Cheib» könne dennoch nicht die Rede sein, findet Brigit Wehrli, Direktorin der Stadtentwicklung Zürich. Dass Zuzüger die Wohnungen in frisch gebauten oder sanierten Häusern übernehmen würden und dafür deutlich mehr Miete zahlten, sei grundsätzlich eine positive Entwicklung: «Die Gefahr der Verslumung des von der Sex- und Drogenszene beherrschten Quartiers konnte gebannt werden.» Es sei zu einer «generellen Hebung des Levels von Wohnraum» gekommen, wie man sich das vor zehn Jahren erhofft habe.

Nicht nur sozial Schwächere oder Alte finden nur noch mit Glück Wohnraum in der Innenstadt, auch Mittelstandsfamilien bekunden grosse Mühe. Wie etwa Daniela und Daniel Röttele, die bis Juli in einer 3½-Zimmer-Wohnung im Seefeld wohnten. Als vor vier Jahren ihr zweites Kind zur Welt kam, begannen sie sich nach etwas Grösserem umzuschauen. Akut wurde die Situation vor anderthalb Jahren, als das dritte Kind unterwegs war. Rötteles schrieben Genossenschaften an, durchforsteten Zeitungen und das Internet, standen x-mal Schlange bei Besichtigungen. Ohne Erfolg. «Es war zum Verzweifeln», sagt Daniel Röttele. Fündig wurden sie in letzter Minute in einer städtischen Siedlung, bei der sie sich zuvor schon dreimal beworben hatten. Jetzt zieht die Familie in eine 2200 Franken teure Fünfzimmerwohnung im selben Quartier. «So etwas findet man auf dem freien Wohnungsmarkt nicht mehr. Wir hätten die Stadt verlassen und von unseren Freunden wegziehen müssen.»

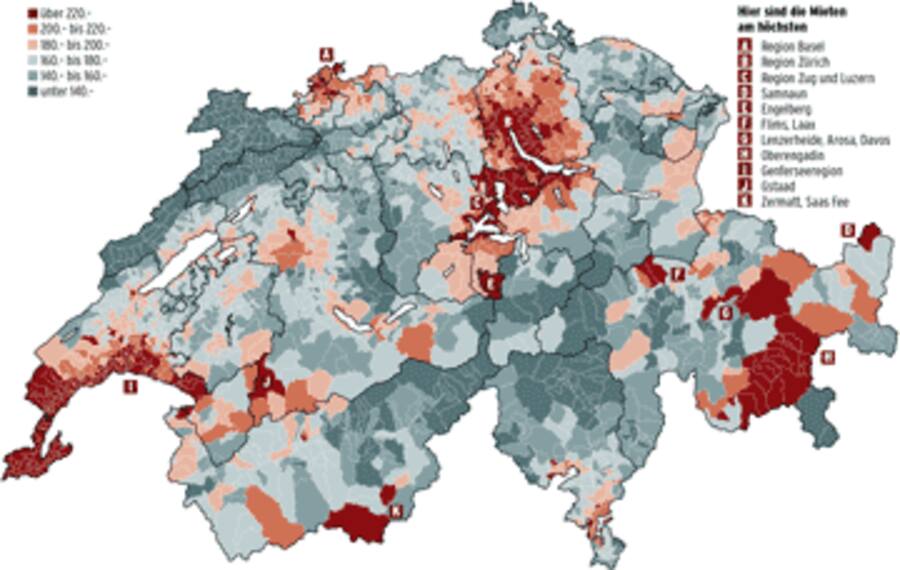

1. Marktpreise für Mietwohnungen:

Wie viel Mietwohnungen in der Schweiz Ende 2009 kosteten (Nettomieten nach Gemeinden pro Quadratmeter und Jahr).

Klicken Sie auf die Grafik, um sie vergrössert anzuzeigen

2. Wohnfläche:

Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person steigt stark, vor allem wegen der Zunahme der Kleinhaushalte und der Bautätigkeit.

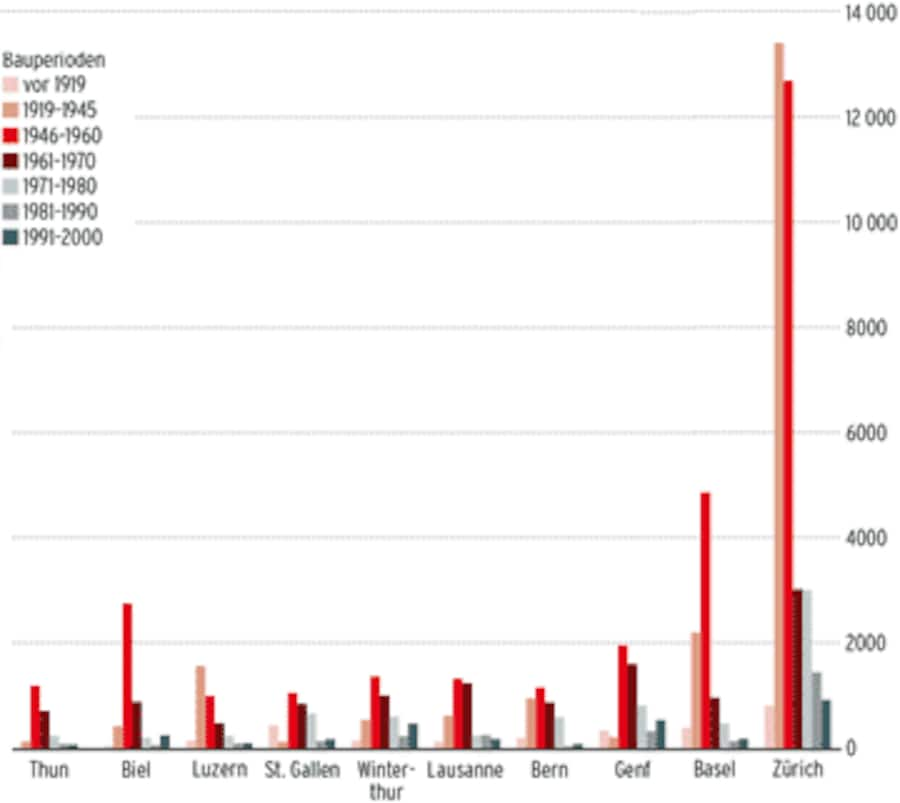

3. Zürich ist die Hauptstadt der Genossenschaften

Wie viele Genossenschaftswohnungen in Schweizer Städten in den letzten 100 Jahren gebaut wurden.

Klicken Sie auf die Grafik, um sie vergrössert anzuzeugen

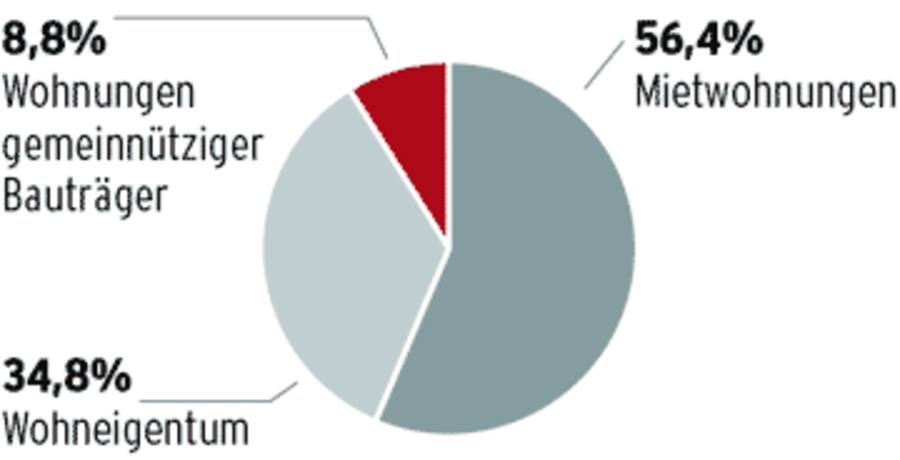

4. Gemeinnütziger Wohnungsbau:

Marktanteile von Mietwohnungen, gemeinnützig gebauten Wohnungen und Wohneigentum im Jahr 2000

Quellen: Wüest & Partner (1), Bundesamt für Statistik (2), Statistisches Amt des Kantons Zürich (3), Volkszählung 2000 (4)

Infografik: Beobachter/dr

Stadtpräsidentin Corine Mauch kennt das Problem: «Zürich will ein Wohnort für alle Bevölkerungsschichten bleiben.» Und wenn es seine Eigenart als Stadt mit einer kleinräumigen Verteilung verschiedener Einkommensschichten und Lebensformen behalten will, müsse Zürich den Anteil genossenschaftlicher und kommunaler Wohnungen bei mindestens 25 Prozent halten. Weil die Stadt weiterwächst, geht das nur, wenn neue gemeinnützige Siedlungen gebaut werden.

Der Zürcher Wohnungsmarkt ist angespannt, ohne gemeinnützigen Wohnungsbau wäre er desolat. Rund 25 Prozent aller Zürcher Wohnungen gehören Bauträgern, die nicht renditeorientiert sind, vier Fünftel davon, also 20 Prozent aller Wohnungen der Stadt, gehören Genossenschaften. Mit diesem hohen Anteil steht Zürich aber allein da. Schweizweit ist der Anteil der Wohnbaugenossenschaften seit den Fünfzigern von rund zehn auf gut fünf Prozent gesunken. Fast ein Viertel aller Genossenschaftswohnungen steht heute in Zürich.

Land ist knapp in der Schweiz, erst recht im urbanen Raum. Die Antwort heisst verdichtetes Bauen. Die Rechnung ist einfach: Höhere Bauten auf gleicher Fläche bieten mehr Wohnraum. Diesen Weg hat die Baugenossenschaft BDZ in Zürich eingeschlagen. Die 1922 gegründete Genossenschaft war in der komfortablen Lage, dass sie sich überlegen musste, wie sie ihr Geld am sinnvollsten anlegt, statt es nur zu versteuern: Sanierung, Teilsanierung oder Abbruch und Neubau ihrer Bauten in Wipkingen? Die Genossenschaftler entschieden für den Abbruch und einen Ersatzneubau der ganzen Siedlung von derzeit 147 Wohnungen, drei Läden und einem Kindergarten.

«Es kann absolut sinnvoll sein, gesunde Bausubstanz abzubrechen», findet BDZ-Präsident Beat Schwarz. Die Wohnungen seien nach heutigen Massstäben zu klein, und Installationen hätten früher oder später ohnehin saniert werden müssen. Und last, not least werde zusätzlicher, zeitgemässer Wohnraum geschaffen. Für die Genossenschaftler bedeutet der Neubau ein- bis zweimal umziehen. Und höhere Mieten. Dennoch haben sie dem Projekt mit 70 Prozent zugestimmt: Eine 4½-Zimmer-Wohnung wird mit rund 2000 Franken im Monat nicht billig sein, aber immer noch ein gutes Stück unter gängigen Preisen.

Zu klein und zu veraltet: Auch Genossenschaften reissen ab und bauen neu. Die BDZ macht es in Zürich-Wipkingen mit Einwilligung der Bewohner.

Genossenschaftswohnungen hängt immer noch der Ruch des Biederen, Kleinlichen, Ärmlichen an. Dabei sind gerade Baugenossenschaften oft besonders mutig beim Entwickeln und Umsetzen neuer Konzepte. Die kleine Winterthurer Genossenschaft Gesewo etwa plant für über 83 Millionen Franken ein «Mehrgenerationenhaus» auf dem ehemaligen Sulzer-Gelände – mit 154 Wohnungen, Gewerbeflächen, Büros und Ateliers. Ziel sind nicht in erster Linie billige Mieten, sondern das gemeinsame Wohnen über die Generationen hinweg. «Theoretisch könnte man das ganze Leben in dieser Siedlung verbringen», sagt Yvonne Rudolf vom Architekturbüro Galli & Rudolf, das den Wettbewerb um das Projekt gewonnen hat. Es sei spannend, mit der Gesewo zusammenzuarbeiten. «Sie funktioniert zwar praktisch basisdemokratisch, aber auch sehr professionell.» Wer hier einzieht, mietet ein ganzes Umfeld mit Infrastruktur. Etwa einen Gemeinschaftsraum, eine Bar, eine Krippe, ein Restaurant. Die Wohneinheiten können modular an die Bedürfnisse angepasst werden: Vom Hotelzimmer für Gäste bis zu Zwölfzimmerwohnungen für Alters- oder sonstige WGs ist alles möglich.

Genossenschaften sind per Definition nicht gewinnorientiert, sie bauen für künftige Bewohner. Für das Winterthurer Mehrgenerationenhaus ist aber auch Nachhaltigkeit Programm. Das Haus wird im Minergie-P-Eco-Standard gebaut werden. Und es wird der grösste mehrstöckige Holzbau der Schweiz. «Wir denken sogar über Lehmwände nach», sagt Rudolfs Partner Andreas Galli. Die Nachfrage sei riesig, «obwohl die Wohnungen günstig, aber nicht wirklich billig sind», sagt Rudolf.

Den Gedanken, familienübergreifend und ressourcenschonend zu wohnen, verfolgen Genossenschaften schon lange: 1916 plante die Handwerkergenossenschaft an der Idastrasse in Zürich eine Arbeiterunterkunft mit nur einer Küche für alle. Die Wohnungen sollten klein sein, dafür war mehr Platz für gemeinschaftliche Aktivitäten vorgesehen. Was damals bereits in Wien und Berlin umgesetzt wurde, stiess in Zürich auf Widerstand. Die Wohnungen wurden mit Küchen gebaut.

Die Erkenntnis, dass der Einzelne weniger Platz braucht, wenn genügend Umgebungsraum vorhanden ist, nimmt das Projekt Kalkbreite in Zürich auf. Mitten in der Stadt wird eine ökologische Siedlung entstehen, die laut Projektbeschrieb ein «hohes Mass an Austausch zwischen den Bewohnern voraussetzt». Bei Preisen von weniger als 2000 Franken für eine 100 Quadratmeter grosse Wohnung würden auch gutverdienende Singles sofort zugreifen. Das will die Genossenschaft verhindern. Dem einzelnen Bewohner gesteht sie nur 35 Quadratmeter Wohnungsfläche zu. Dafür gibt es mehr gemeinschaftlich genutzte Fläche. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Flächenverbrauch in Zürich beträgt heute 52 Quadratmeter pro Person.

Utopisch mutet das Projekt «Mehr als Wohnen» an, ein Gemeinschaftswerk von 55 Genossenschaften und der Stadt Zürich. Auf dem Hunziker-Areal, einer Industriebrache zwischen Kehrichtverbrennungsanlage und Autobahn, soll ein ganzes Quartier entstehen: 450 Wohnungen für 1000 Leute sowie 100 Arbeitsplätze. Kostenrahmen: 170 Millionen. Auch hier werden vielfältige Wohnformen geschaffen für verschiedene Generationen und auch für unterschiedlichste Schichten. «Wir wollen eine Infrastruktur für Freiwilligenarbeit, Selbstorganisation und Selbstbestimmung schaffen», sagt Projektleiter Andreas Hofer.

«Der Mensch der Zukunft wohnt nicht nur, er ist auch an Dienstleistungen interessiert», sagt Peter Schmid, Präsident der Genossenschaft. Es wird zwar kaum Parkplätze, dafür aber einen Stützpunkt mit Mietautos geben. Und Schrebergärten, einen Velomech, ein Restaurant. Einen Concierge- und einen Kinderhütedienst, einen Spitex-Stützpunkt und eine Gemeinschaftsärztepraxis. Und die Lebensmittel sollen Bauern aus der Umgebung liefern. Auch hier ist die 2000-Watt-Gesellschaft Programm. «Wir wollen nicht nur so bauen, sondern auch so leben», sagt Schmid. Man wolle bezahlbares Wohnen schaffen, das nachhaltig, ökologisch und sozial ist und 100 Jahre hält: «Wir wollen beweisen, dass öko nicht gleichzusetzen ist mit teuer.» Utopisch? Nein: Baubeginn ist Ende 2011.

Peter Schmid, Präsident der Baugenossenschaft «Mehr als Wohnen»

Innovativ und trotzdem günstig bauen: Was Genossenschaften leisten, scheint private und institutionelle Anleger heute nicht zu interessieren. Vera Reese, Vizepräsidentin bei Sal. Oppenheim Real Estate, hat kürzlich die Gründe dafür in der NZZ analysiert. Demnach berechnen «Projektentwickler» jeweils die maximal erreichbare Miete an einem Standort und kalkulieren dann die dazu minimal notwendigen Baukosten. Bei den heute tiefen Leerwohnungsbeständen fehle es darum an einem Anreiz, überhaupt in ein tieferes Mietpreissegment zu investieren, kritisiert Reese.

Auf diese Weise wird an den Bedürfnissen einer grossen Mehrheit vorbeigeplant. Bei einem durchschnittlich verfügbaren Einkommen von 6300 Franken sollten sich Schweizer Haushalte nämlich Wohnungen bis maximal 1600 Franken brutto leisten. Das bringen kommerzielle Unternehmen nicht auf den Markt. Sie bauen vielmehr – auch mit dem Geld unserer Pensionskassen – für den oberen Mittelstand und für gutverdienende Zuwanderer. Nicht nur in Zürich: Für Millionäre hat die Karl Steiner AG an der Luzerner «Goldküste» die Residenz Tivoli gebaut. Vier Millionen Franken kostet dort eine Attikawohnung, 550'000 eine 2½-Zimmer-Wohnung ohne Seesicht. Zu teuer? Alle 59 Appartements sind verkauft.

Michael Landolt, Volkswirtschaftsexperte beim Schweizer Hauseigentümerverband (HEV Schweiz), relativiert den Einfluss institutioneller Anleger auf den Markt: «Fast 60 Prozent der Vermieter sind immer noch Privatpersonen, Herr Müller und Frau Meier, keine Versicherungen, keine Aktiengesellschaften – und auch keine Genossenschaften.» Dass Letztere einen positiven Effekt in urbanen Gebieten haben, anerkennt aber auch der HEV. «Wir haben auch nichts dagegen, wenn der Staat dafür eigenes Bauland günstig abgibt. Wenn er aber selber Wohnungen zu Dumpingpreisen auf den Markt bringt, wie etwa in Zürich, verzerrt das den Wettbewerb. Dann haben wir die langen Warteschlangen vor Wohnungen, die schlicht zu billig sind.»

Für die Zürcher Wohnbaupolitikerin Jacqueline Badran (SP) gibt es keine Alternative zur Erhöhung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Die horrenden Mietzinsen seien Gift für die Wirtschaft, denn das Geld fehle dem Konsum und dem Gewerbe. «Wenn wir zudem in Zukunft keine Armen- und Reichenghettos in den Städten wollen, dann müssen die Gemeinden jetzt verbindlich festschreiben, dass sie ihr Bauland nur noch an nicht gewinnorientierte Bauträger abgeben, vorzugsweise an private Genossenschaften.»

Höher hinaus: 14 Etagen Hotel und neun Etagen Wohnen. Der Zürcher Mobimo-Tower steht für verdichtetes Bauen. Günstiger sind die Wohnungen deswegen nicht.

Einen eigenen Weg in diese Richtung schlägt die Stadt Zug ein. Seit 2009 schafft sie spezielle Zonen, in denen mindestens die Hälfte aller Wohnungen nach Grundsätzen des gemeinnützigen Wohnungsbaus gebaut werden müssen. Dass solche Anteile besonders wirksam günstigen Wohnraum schaffen, ist auch die Erkenntnis einer Studie der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung. Das Zuger Modell haben weitere Gemeinden aufgegriffen, es ist aber umstritten. Liberale Politiker kritisieren einen zu starken Eingriff des Staats.

Es muss politisch entschieden werden, wer künftig bauen darf. Noch brisanter ist aber die Frage, wo überhaupt zusätzlicher Wohnraum entstehen soll. Denn viele aus den Städten gedrängte Bewohner weichen nicht auf günstigere Mietwohnungen in den Agglomerationen aus. Manche kaufen sich etwas Eigenes. Das hat Auswirkungen: Auf dem Land boomt der Bau von Einfamilienhäusern. Drei Viertel der neuen Wohnbauten im Espace Mittelland waren in den vergangenen Jahren Eigenheime.

Für die eigenen vier Wände nehmen die Bewohner meist lange Pendlerwege in Kauf. «In der Schweiz wird oft am falschen Ort gebaut», sagt Immobilienfachmann Marco Salvi. Statt die Städte zu verdichten, weil dort immer mehr Leute Arbeit finden und leben wollen, weiche man auf grüne Wiesen aus. Mit ein Grund: In vielen Städten ist es heute gar nicht erlaubt, verdichteter zu bauen. Damit tragen die Städte dazu bei, dass Wohnraum dort entsteht, wo er eigentlich gar nicht gebraucht wird.

Wohnen mit Genossen

1800 Wohnbaugenossenschaften

gibt es in der Schweiz. Die meisten sind als Mietergenossenschaft organisiert: Wer hier wohnt, ist auch Genossenschaftler.

260'000 gemeinnützige Wohnungen

existieren in der Schweiz insgesamt. Davon sind 160'000 Genossenschaftswohnungen, die restlichen 100'000 gehören Stiftungen, Gemeinden und gemeinnützigen Aktiengesellschaften.

67 Prozent

der Genossenschaftswohnungen befinden sich in Siedlungen mit Gemeinschaftsangeboten, 37 Prozent in Siedlungen mit eigenen Sozialangeboten wie einem Sozialdienst oder finanzieller Hilfe in Notlagen.

20,5 Prozent günstiger

sind Genossenschaftswohnungen im Vergleich zum Durchschnitt aller Mietwohnungen in der Schweiz.

10,8 Prozent

beträgt die jährliche Renovationsquote bei Genossenschaften. Sie liegt damit einen Prozentpunkt über jener von Eigentumswohnungen und 2,6 Prozentpunkte über jener

von Mietwohnungen.

22 Millionen Franken

sparte im Jahr 2000 der Kanton Zürich an Zusatzleistungen und Sozialhilfebeiträgen dank der direkten Wohnbauförderung.

Quelle: wohnbund.ch