Grosse Solidarität – und danach?

Seit dem Krieg in der Ukraine erlebt die Schweiz eine neue Willkommenskultur. Wie lässt sich verhindern, dass die Stimmung kippt? Und was ist mit anderen Geflüchteten?

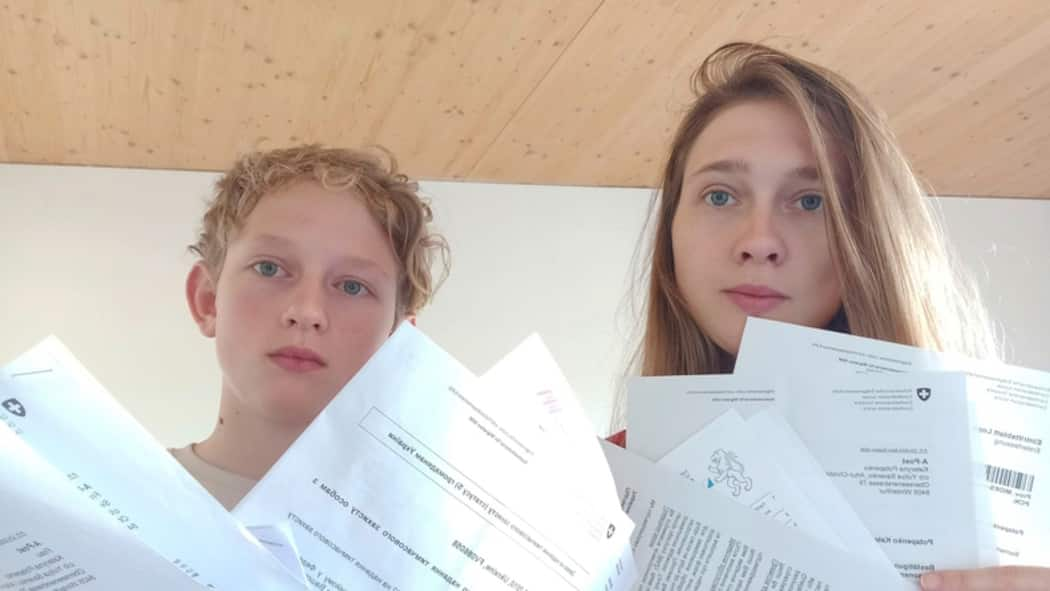

Unterschiede bei der Aufnahme in der Schweiz: Olena Chepurenko und ihre Tochter Maria können mit dem Status S ihren Wohnort frei wählen, bei Mohammad, Aisheh und Tochter Hosna Jabari entschied der Kanton.

Das Telefongespräch, das Olena Chepurenko am 8. März von Wien aus führte, dauerte nur etwa fünf Minuten. «Ich rief einen wildfremden Mann an und fragte, ob wir bei ihm und seiner Familie wohnen dürfen.» Wie lange sie bleiben, konnte Olena Chepurenko nicht sagen. Der Fremde habe sofort zugesagt. «Wir seien herzlich willkommen, fügte er an.»

Es war ein Lichtblick für die 44-jährige Ukrainerin, ihre 15-jährige Tochter Maria und ihre 80-jährige Mutter Alla. Den Kontakt hatte sie von einem ukrainischen Priester erhalten, der in der Schweiz lebt. Sie wussten nicht, was sie erwartet, aber sie hatten nach drei Tagen Flucht endlich ein Ziel – eine Adresse in Rorschach SG. Als sie tags darauf mitsamt ihren beiden Katzen ankommen, ziert ein selbst gemaltes Plakat mit ukrainischer Flagge die Eingangstür. Dahinter warten zwei freigeräumte Zimmer auf sie, eines für die Grossmutter, das andere für Mutter und Tochter.

Warum kein Schutzstatus S für andere Flüchtlinge?

Die Schweiz zeigt eine Welle der Solidarität wie selten zuvor. Die Glückskette sammelte rund 100 Millionen Franken, Geflüchtete erhalten haufenweise Naturalspenden und Zehn- tausende öffnen ihre Türen: Bis zum 20. März haben sich gegen 29'000 Privatpersonen bei der Flüchtlingshilfe Schweiz gemeldet, fast 66'000 Betten in Privatunterkünften stehen bereit.

Das machte möglich, was in früheren Konflikten – etwa in Syrien oder Afghanistan – politisch nicht tragbar schien: Der Bundesrat aktivierte erstmals den Schutzstatus S. Er wurde nach der Jugoslawienkrise geschaffen, als Reaktion auf die überlasteten Ämter. Damals beantragten bis zu 1200 Menschen am Tag Asyl, die Verantwortlichen konnten die Flut der Gesuche kaum bewältigen. Das soll sich nicht wiederholen.

Warum aber wurde der Schutzstatus S nicht schon aktiviert, als Tausende Menschen aus Syrien und Afghanistan flüchteten? Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagte Anfang März in der SRF-Sendung «10 vor 10», im Syrienkonflikt habe es eine grosse Solidarität und grosse Umsiedlungen innerhalb Europas gegeben. In Afghanistan sei die Situation anders: Es herrscht nicht Krieg. «Darum war der einstimmige Entscheid am EU-Sondergipfel, dass vor allem die Hilfe vor Ort wichtig ist.» Dass der Krieg nun mitten in Europa, fast in einem Nachbarland stattfinde, sei vielleicht auch emotional eine andere Situation, sagte die Bundesrätin.

Den Schutzstatus S beantragen kann, wer bis zum 24. Februar – dem Tag des Kriegsausbruchs – über eine feste Aufenthaltsbewilligung in der Ukraine verfügte. Diese Menschen müssen kein ordentliches Asylverfahren durchlaufen, haben ohne Wartefrist direkten Zugang zum Arbeitsmarkt und erhalten Sozialhilfe. Eine dreiköpfige Familie erhält beispielsweise im Kanton St. Gallen 1230 Franken, plus Unterkunft und Gesundheitskosten. Personen mit Status S erhalten nach fünf Jahren automatisch ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz (Bewilligung B).

«Viele Leute wollen uns helfen, eine Apotheke hat uns gar ein Blutzuckermessgerät geschenkt.»

Olena Chepurenko, 44, flüchtete mit ihrer Tochter und ihrer Mutter aus der Ukraine

Olena Chepurenko hofft, dass sie und ihre Familie dann längst zurück in der Ukraine sind. Sie fühlen sich wohl in der Schweiz – aber: «Jedes Mal, wenn ich ein lautes Geräusch oder ein Flugzeug höre, habe ich noch grosse Angst», sagt Tochter Maria.

Noch vor wenigen Wochen lebte Finanzfachfrau Olena mit Mann und Tochter im zwanzigsten Stock eines Hochhauses in der Hauptstadt Kiew. Ihre Mutter wohnte gleich nebenan. Nach Kriegsausbruch harrte die Familie aus, hoffte, dass der Angriff schnell vorüber sei. «Wir konnten die Explosionen hören, oft nur wenige Kilometer entfernt, und hielten uns deshalb von den Fenstern fern.»

Doch die Angst wuchs. Am achten Tag entschlossen sie sich zur Flucht. Erst ins nahe Polen, dann weiter zu einer Arbeitskollegin nach Wien. Doch der Platz war eng, lange konnten sie nicht bleiben. «Ich ging jeden Morgen ins Badezimmer und weinte – wegen des schrecklichen Krieges und weil ich nicht wusste, wie es für uns weitergehen soll», sagt Chepurenko. Bis sie die Adresse der Schweizer Gastfamilie erhielt. Ihr Mann blieb in Lwiw, als wehrpflichtiger Mann darf er die Ukraine nicht verlassen.

Die Leute in der Schweiz seien sehr freundlich, sagt Chepurenko. «Einmal kam auf der Strasse eine Frau auf mich zu und fragte, ob sie mir helfen könne – sie hat mein ukrainisches Nummernschild gesehen.» Auch eine Apotheke reagierte unbürokratisch: Olenas Mutter hat Diabetes und brauchte dringend ein Blutzuckermessgerät. Die drei waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht krankenversichert. «Da hat mir die Apotheke das Gerät einfach geschenkt.»

Offene Arme wurden jäh verschränkt

Die Solidaritätswelle weckt Erinnerungen an 1956. Damals flohen während des Kalten Krieges Tausende Ungarn in die Schweiz. Der Bundesrat handelte pragmatisch und betrieb eine Politik der offenen Grenzen. Die Geflüchteten wurden mit offenen Armen empfangen und konnten schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden. «Eine Erfolgsgeschichte, auch wenn negative Vorkommnisse damals weniger publik und medial aufgegriffen wurden», sagt Gianni D’Amato, Professor für Migration und Staatsbürgerschaft an der Universität Neuenburg und Direktor des Schweizerischen Forums für Migrations- und Bevölkerungsstudien.

2015 in Deutschland lief es anders. Auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges in Syrien machte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Slogan «Wir schaffen das!» die Willkommenskultur zum Programm. Und erhielt zunächst grossen Rückhalt in der Bevölkerung.

Doch die Stimmung kippte. Auslöser war – unter anderem – die Silvesternacht in Köln, als es zu mehreren sexuellen Übergriffen auf Frauen kam. Verdächtigt wurden Männergruppen aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum. Die rechtspopulistische Partei AfD bewirtschaftete das Thema und sprach muslimischen Flüchtlingen in der Folge quasi das Bleiberecht ab. Die Unterstützung für die Willkommenskultur bröckelte immer stärker, die offenen Arme wurden jäh verschränkt.

«Die rasche Aufnahme von Geflüchteten zeigt, was in der Flüchtlingspolitik möglich ist – wenn man denn will.»

Samuel Häberli, Soziologe und Geschäftsleiter Freiplatzaktion Zürich

In der Schweiz entstanden in jener Zeit vor allem kleinere Organisationen und Anlaufstellen für syrische Flüchtlinge. Die Bewegung erreichte aber nie Dimensionen wie in Deutschland und flachte schnell ab – die Zahl der Syrienflüchtlinge blieb mit 4700 Personen in der Schweiz 2015 überschaubar.

«Sobald eine gewichtige politische Kraft ausschert und ein Thema zu politisieren beginnt, können Solidarität und Hilfsbereitschaft bröckeln», sagt Gianni D’Amato. Es demotiviere erfahrungsgemäss auch Freiwillige, wenn die Sache, für die sie einstehen, breit hinterfragt werde und sie sich nicht mehr als Teil einer grossen Bewegung fühlten.

«In der Schweizer Flüchtlingspolitik beobachten wir seit Jahrzehnten das gleiche Dilemma: einerseits den Verweis auf die humanitäre Tradition, andererseits die Frage nach der Begrenzung», so D’Amato. «Wenn die Ressourcen knapp werden oder die Schweiz wegen der Energiekrise in eine Rezession rutscht, könnte das Boot aus Sicht vieler schnell wieder voll sein.»

Samuel Häberli ist Geschäftsleiter der Freiplatzaktion Zürich, die sich für die Rechte von Migranten einsetzt. Er begrüsst die rasche Aufnahme der Geflüchteten und die grosse Solidarität. «Das zeigt, was in der Flüchtlingspolitik möglich ist – wenn man denn will.» Auch er fürchtet, die Solidarität könne schnell wieder abflachen, die Stimmung wie 2015 gar kippen. «Wenn die Geflüchteten auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt als Konkurrenz wahrgenommen werden oder wenn das kriegstraumatisierte Kind den Schulunterricht stört, könnten plötzlich die eigenen Bedürfnisse wieder im Vordergrund stehen», so Häberli.

Begegnungen schaffen

Doch wie lässt sich verhindern, dass die Neuankömmlinge nicht plötzlich als Bedrohung wahrgenommen werden? «Indem wir immer wieder Begegnungen schaffen», sagt Häberli. Es klinge nach einem einfachen Rezept, doch: «Sie führen zu Nähe, zum Abbau von Pauschalisierungen und Vorurteilen. Und sie verhelfen den Geflüchteten zu einer rascheren Integration in der Gesellschaft.»

So begrüssenswert die schnelle Hilfe ist: Der Schutzstatus S schaffe auch Unterschiede zwischen Geflüchteten, sagt Häberli. «Man fragt sich, inwiefern sich die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer von der anderer Geflüchteter unterscheidet.» Viele hätten Vergleichbares erlebt und darum das gleiche Recht auf Schutz.

Mohammad Jabari ist einer der 46'200 Menschen, die derzeit mit dem Status F in der Schweiz leben. Anders als die Chepurenkos musste der 28-Jährige ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen: Er durfte in dieser Zeit nicht arbeiten und darf bis heute seinen Wohnort nicht frei wählen und nicht ins Ausland reisen.

Jabari war 2012 mit seiner heute 26-jährigen Partnerin Aisheh aus Herat im Westen Afghanistans geflüchtet. Ihr Vater ist Mullah und war gegen die Beziehung. Als Aishehs Bruder das Paar mit Gewalt trennen wollte, flüchteten die beiden in den Iran, wo ihre heute achtjährige Tochter Hosna geboren wurde. Fünf Jahre später drohte ihnen die Abschiebung nach Afghanistan, sie flohen. Die anderthalb Jahre in Athen seien keine einfache Zeit gewesen, erzählt Mohammad Jabari bei einem Besuch.

«Bitte kommen Sie herein», fordert er mit einem strahlenden Lächeln auf. Die Familie wohnt seit einem halben Jahr in der Flüchtlingsunterkunft Wohnwerk in Rüti ZH. Drei Zimmer plus Bad und Küche stellt ihnen die Gemeinde zur Verfügung. Im Wohnzimmer bedecken blau gemusterte Teppiche den kalten Betonboden, darauf stehen zwei kleine Sofas. Die Wohnung ist hell, vom Wohnzimmer geht der Blick auf die gegenüberliegende Häuserzeile. Eine ganz gewöhnliche Familienwohnung.

Der Mann vom Amt steht plötzlich in der Wohnung

Doch manches läuft hier anders als in den gegenüberliegenden Häusern: Schon zweimal sei frühmorgens, ohne zu klingeln, ein Mitarbeiter des Amts in der Wohnung gestanden. Die Türe habe er gleich selbst aufgeschlossen. «Er sagte, er komme für eine Kontrolle.» Was er genau kontrollierte, ist Jabari bis heute nicht klar. «Darum haben wir einen Zettel «Bitte klopfen» an die Türe gehängt, um die Mitarbeiter um etwas Respekt zu bitten.»

Die 1320 Franken Sozialhilfe reichen nirgends hin. Die dreiköpfige Familie muss damit Essen, Kleider, Haushalts- und Hygieneartikel sowie die Handyrechnung bezahlen. Deshalb fährt Mohammad samstags oft mit dem Zug nach Zürich und wartet mehrere Stunden in der Schlange, um gratis Lebensmittel zu erhalten. Die Krankenkasse zahlt das Sozialamt.

Klagen mag Jabari aber nicht. «Ich bin froh, ist meine Familie in Sicherheit.»

Selbstverständlich sei das nicht. Zwischen Athen und Italien trennten Schlepper Mohammad von Aisheh und Hosna. Er erreichte mit dem Schiff Lecce, von seiner Partnerin und seiner Tochter fehlte acht Monate lang jede Spur. Wo sind sie? Ist die Katastrophe eingetreten und das Schiff gesunken?

Misstrauen

Während des Asylverfahrens bat er mehrmals, dass man ihm bei der Suche nach den beiden helfe. Doch die Verantwortlichen glaubten ihm nicht. «Sie sagten mir, dass ich die zwei wohl erfunden hätte, um humanitäres Asyl zu bekommen und nicht nach Italien zurückgeschickt zu werden.» Durch Zufall gelangte Jabari auf dem Migrationsamt an eine Griechin, die einen Mitarbeiter von Human Rights Watch in Griechenland kannte und den Kontakt zu seiner Familie wiederherstellen konnte. Die Behörden erlaubten den Familiennachzug. Mohammad konnte im Juni 2021 Aisheh und Hosna endlich wieder in die Arme schliessen.

Für die Ukrainerinnen und Ukrainer haben Jabaris grosses Mitgefühl. «Es ist wunderbar, dass die Schweiz sie so herzlich aufnimmt. Diese Menschen haben furchtbare Dinge erlebt», sagt Mohammad Jabari. Auch die Rechte, die diese Menschen erhalten, findet er super. Aber es tue auch ein bisschen weh. «Wir möchten nicht eine Stufe unterhalb sein. Wir sind alles Menschen.»

Der Sonderfall mit dem Status S sei Hoffnung und Befürchtung zugleich, sagt Samuel Häberli von der Freiplatzaktion Zürich. «Zum einen kann man hoffen, dass auch die Situation anderer Flüchtlinge mehr Gehör findet – auch bei zukünftigen Konflikten.» Zum anderen könne der Sonderstatus möglicherweise den Rassismus gegenüber anderen Bevölkerungsschichten fördern. «Ich sehe diese Ungleichheit nicht ein: Der Sonderfall sollte für alle geflüchteten Menschen gerechtfertigt sein.»

Anzahl Asylgesuche pro Jahr in der Schweiz

46'200 Personen

leben derzeit mit der unsicheren Bewilligung F in der Schweiz.

- Wer Flüchtlinge bei sich zu Hause beherbergen möchte, kann sich bei der Flüchtlingshilfe Schweiz als Gastfamilie oder Gastgeber anmelden. fluechtlingshilfe.ch

- Die Freiplatzaktion Zürich setzt sich für die Wahrnehmung und Durchsetzung asylsuchenden und migrierten Menschen ein. Interessierte können sich als Freiwillige oder mit einer Spende engagieren. freiplatzaktion.ch

- Das Solinetz setzt sich für die Würde und Rechte von Geflüchteten ein und verbessert mit verschiedenen Projekten ihre Lebensbedingungen in der Schweiz. Freiwillige können bei Projekten mithelfen. solinetz-zh.ch

- Map-F setzt sich für vorläufig Aufgenommene mit Aufenthaltsbewilligung F ein. map-f.ch

- Das Haus Off Ort bietet geflüchteten Frauen einen Begegnungsort, bietet Deutschkurse an und stärkt die Frauen durch verschiedene Aktivitäten. Interessierte können sich als Freiwillige engagieren. offort.ch

- Eine Übersicht zu diversen Projekten, wo man sich als Freiwillige engagieren kann, findet sich auf der Homepage der Flüchtlingshilfe Schweiz. fluechtlingshilfe.ch

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

7 Kommentare

Meine Frau und ich getrauen uns nicht ukrainische Flüchtlinge bei uns zu Hause aufzunehmen, da wir die hohen Ansprüche welche diese Menschen an Gastfamilien stellen, vermutlich nicht erfüllen können. Selber sind wir einfache Schweizer, leben in einem bescheidenen Eigenheim und hätten somit Platz. Das Risiko ist uns einfach zu gross.

Ebenso fühlen sich andere, mitunter auch Schweizer/innen, teilweise benachteiligt, weil sie viel Höhere, Grössere und mehr Hürden haben, damit ihnen eventuell in der Not geholfen wird. Kurzum, Alle die jetzt wegen Corona z.B. in eine Notlage gekommen sind. Von den Schweizer Institutionen, SVA und Co. Im Stich gelassen werden und wurden. Stösst es eventuell sauer auf, dass im Falle ukrainischer Flüchtlinge Alles unbürokratisch und mit vollumfänglicher Hilfe abgewickelt wird. Ich persönlich bin skeptisch. Da ist noch nicht Aller Tage Abend für die Schweiz. Es muss ja Alles bezahlt werden!

Glaube, die Schweiz unterschätzt das Ganze Etwas. Der Lebensstandard in der Ukraine war vor dem Krieg dem Schweizerischen Ebenbürtig, wenn nicht noch höher in Sachen Platz, Grösse der Wohnungen und Häuser. Ebenso Einrichtungen. Wohnungen und Häuser hatten mehrheitlich den Neusten Einrichtungsstandart. Diese Leute haben somit auch Ansprüche. Das wird sich vielleicht erst später zeigen, wenn sich die Flüchtlinge eingelebt haben und sich dann unzufrieden zeigen und weitere Forderungen haben und durchsetzen wollen.

Ich glaube, die Schweiz unterschätzt das Ganze Etwas. Der Lebensstandart in der Ukraine war vor dem Krieg dem Schweizerischen Ebenbürtig, wenn nicht noch höher in Sachen Platz, Grösse der Wohnungen und Häuser. Ebenso Einrichtungen. Wohnungen und Häuser hatten mehrheitlich den Neusten Einrichtungsstandart. Diese Leute haben somit auch Ansprüche. Das wird sich vielleicht erst später zeigen, wenn sich die Flüchtlinge eingelebt haben und sich dann unzufrieden zeigen. Ebenso fühlen sich andere und auch Schweizer/innen, teilweise b