Deine Küsse im Sand

Gefühlschaos pur: Sieben Beobachter-Redaktorinnen und -Redaktoren erinnern sich an ihre schönsten Ferienflirts. Damals, mit süssen 16, 17.

Veröffentlicht am 8. Juli 2014 - 08:51 Uhr

In jenem Sommer war ich 17 und hatte zwei feste Freunde. Patrick wusste von Alexander, Alexander von Patrick, beide hatten nichts dagegen, und ich besass damals schon das, was ein bewegtes Liebesleben erst zum Genuss macht: Organisationstalent.

Dennoch brauchte ich in jenem Sommer mal eine Pause. Ich fuhr allein nach Palermo. In eine Art Ferienlager: Junge Menschen aus ganz Europa treffen junge Sizilianer und kämpfen gemeinsam gegen die Cosa Nostra, die sizilianische Mafia.

Wir waren am Rande der Stadt in einem Rohbau untergebracht. Der «Kampf» bestand darin, jeden Tag den Strand zu putzen, in T-Shirts mit der Aufschrift: «Siamo contro la Mafia» (Wir sind gegen die Mafia). Hin und wieder kam ein Fernsehteam vorbei.

Alles war sehr aufregend, so dass ich Patrick und Alexander schnell vergass. Paul fiel mir unter meinen Mitkämpfern auf, weil er so hässlich war. Sein Bauch hing über den Hosenbund, und seine zarte irische Haut hatte sich in der sizilianischen Sonne krebsrot gefärbt. Aber er war zehn Jahre älter als ich. Das wiederum sprach für ihn. Er gab den harten Kerl, erzählte von seiner Heimatstadt Belfast, wo Bürgerkrieg herrsche, wo Gewalt und Verbrechen noch viel krasser seien als in Palermo. Alle Frauen vergötterten ihn.

Dieses klebrige Gefühl

Am Ende machte ich das Rennen, weil ich damals, neben dem Organisationstalent, auch noch eine andere Fähigkeit hatte: Ich konnte das Quieken eines Ferkels absolut naturgetreu nachahmen. Eines Abends nach dem Essen gab ich der Gruppe eine Kostprobe meines Könnens. Paul war schwer beeindruckt. Für den Rest des Abends konnte er seinen Blick nicht mehr von mir lassen. Der Blick fühlte sich klebrig an, aber je mehr ich mich wand, umso mehr verfing ich mich in ihm. Die anderen gingen langsam zu Bett. Paul und ich setzten uns auf das Mäuerchen an der Strasse. Er legte seinen Arm um mich, rückte immer näher.

In diesem Moment kamen mir Patrick und Alexander wieder in den Sinn, und ich weiss noch, wie mir alles plötzlich zu viel wurde. Drei Männer, die etwas von mir wollten. Das klebrige Gefühl stellte sich wieder ein. Als Paul mich küssen wollte, trat ich ihm mit dem Fuss in den Bauch. Ich konnte nicht anders. Es war wie ein Reflex. Er fluchte, und am nächsten Tag erzählte er allen, ich sei komplett verrückt.

Yvonne Staat

Sie hiess Gretel, und jeden Nachmittag gegen fünf, wenn die grosse Hitze vorüber war, schwebte sie über den kleinen Platz, den alle als Park bezeichneten, obwohl dort nur ein paar lädierte Betonbänke herumstanden. Meistens war ich auch dort. Wegen Gretel. Wegen des Anblicks, den sie bot, wenn sie lachte: Keine andere warf ihren Kopf so keck in den Nacken, aus keinem anderen Mund blitzte einem diese schelmische Lücke zwischen den Schneidezähnen entgegen.

Ich war 20 und als Freiwilliger einer Umweltorganisation für ein paar Monate in einem Nest an der Küste Costa Ricas gelandet. Mein Spanisch machte dank intensivem Konsum kolumbianischer Telenovelas zwar Fortschritte, trotzdem würde es noch dauern, bis ich mich halbwegs vernünftig ausdrücken könnte. Ich versuchte daher gar nicht erst, der schelmischen Zahnlücke irgendwie näherzukommen.

Der Faktor Polizei

Völlig neue Möglichkeiten taten sich jedoch auf, als ich Luis Eduardo kennenlernte. Er war so alt wie ich, studierte in der Hauptstadt und hatte gerade Semesterferien. Mit ihm waren Unterhaltungen auf Englisch möglich. Auch er lungerte am späten Nachmittag gern im Park herum, und als einmal wieder Gretel vorüberschwebte, tat er etwas Erstaunliches: Er winkte ihr zu. «Eine Schulfreundin», sagte er, und dann kam sie auf uns zu.

Aus der Nähe betrachtet, waren die Zahnlücke und der ganze Rest noch eindrücklicher. Luis Eduardo stellte mich als «Schweizer Freund» vor, ich stotterte ein paar Grammatikfehler vor mich hin, sie lächelte, dann war sie weg. Aber: Am Tag darauf war sie wieder da. Einige Tage darauf wieder. Obwohl Luis Eduardo fehlte.

In der Folge machte mein Spanisch unerhörte Fortschritte. Und wer weiss, wo das alles hingeführt hätte, wäre da nicht die Polizei gewesen. Die Polizei, das war Gretels Vater, und der war mir schon lange aufgefallen. Für einen Gesetzeshüter wirkte er nämlich bemerkenswert unsolide: Das Uniformhemd trug er bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, das Pistolenhalfter baumelte betont locker am Gurt; zudem schien mir unwahrscheinlich, dass er sich aus ermittlungstechnischen Gründen schon vormittags in der Bar Central herumtrieb. Er war eine Erscheinung, die mich ziemlich einschüchterte, und das bremste letztlich auch meinen Eifer punkto Zahnlücke.

Und weg war sie

Ohnehin kam nach einer Weile der Tag, an dem Gretel sagte, sie fahre für ein paar Tage zu Verwandten ins Landesinnere. Ich weiss nicht, ob wir uns danach im Park immer verpasst haben, aber ich habe sie nie wiedergesehen. Als ich ein Jahr später meine Gastfamilie wieder besuchte, war auch der Polizist weg. Versetzt, wie es hiess.

Markus Föhn

Der erste Kuss war klebrig und schmeckte nach der Vanilleglace, die wir uns teilten, der zweite nach «grüner Apfel», weil sich eine Strähne zwischen unseren Lippen und Zungen verheddert hatte. Alles roch nach «grüner Apfel». Ihr T-Shirt, ihre Haut, ihr Haar – und bald darauf auch meine Finger; nach dem Duftstoff im Shampoo wie im Waschmittel.

Ich musste mich im Sand immer wieder auf den Bauch legen oder die Knie anziehen.

Ich wollte ein Gedicht schreiben, eins mit Möwen mit M wie Marion. Oder Muscheln.

Mehr kam mir nicht in den Sinn.

Wir waren 15, klopften uns den Sand vom Po und gingen Hand in Hand dem Meer entlang. Hinter uns ein monströser Plattenbau, das Hotel, vor uns die Zukunft, die wenig Gutes verhiess. Mein letzter Ferientag war angebrochen, als wir uns zum ersten Mal küssten.

Am Morgen darauf Heimflug. Eine Turboprop-Maschine, die so rumpelig war, dass wir erleichtert klatschten, als sie in Kloten aufsetzte.

Ich mochte nichts essen. Ich schlief schlecht.

Die Sommerferien waren vorüber, man schrieb sich noch ein, zwei Mal, die Schule begann, und als Cornelia auftauchte, versank die Erinnerung an Marion wie die Sonne im Meer.

René Ammann

Die grosse Liebe meiner Jugend hiess Maurizio.

Wir haben zwar nie ein Wort miteinander gesprochen, weil ich viel zu schüchtern war und jedes Mal mit hochrotem Kopf ins Stammeln geriet, wenn ich nur schon überlegte, worüber wir uns unterhalten könnten – sofern ich denn des Italienischen mächtig gewesen wäre.

Doch bedarf es vieler Worte, wo die Liebe ein untrennbares Band zwischen zwei jungen Herzen gespannt hat?

Wenn ich es nur schaffen würde, ihn wenigstens mal anzuschauen, wenn er in meiner Nähe war, würden wir uns bestimmt auch ohne grosse Worte verstehen und zusammen in den Sonnenuntergang reiten.

Doch dann kam sie

Und so hoffte ich damals in unserem Familienurlaub in Italien drei Wochen lang jeden Tag, dass ich endlich den Mut fände, vom Sohn des Hoteliers bemerkt zu werden.

Doch dann kam sie. Isabella.

Im Gegensatz zu mir war sie weder pummelig, noch hatte sie diese fies juckende Sonnenallergie, und vor allem sprach sie fliessend Italienisch. Ich mochte sie nicht, er schon. Und so wurde ich im Alter von 15 Jahren bereits für eine Jüngere verlassen.

Männer.

Iwon Blum

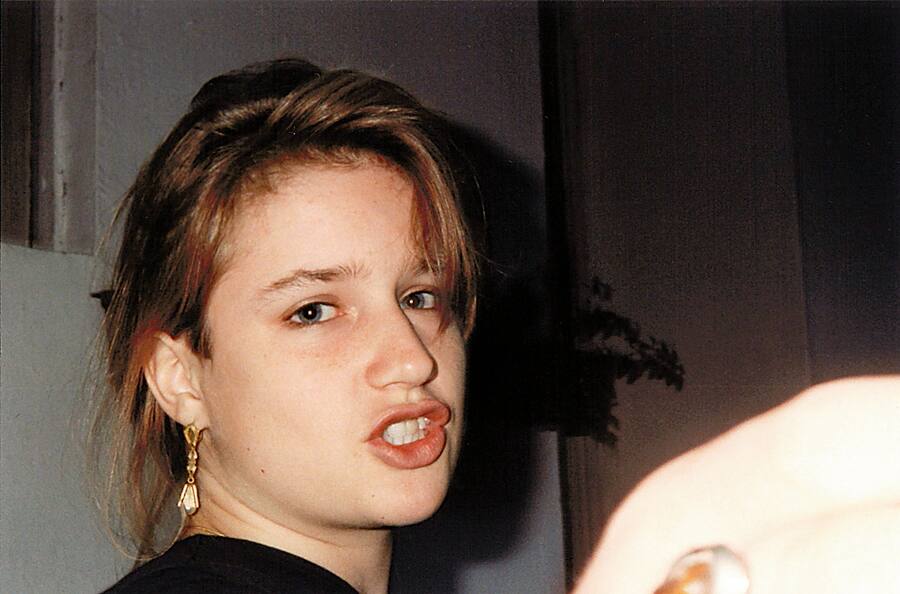

Ich war 17. Sie 16. Lange, hellbraune Haare. Ein weiches, schnelles Französisch, um sie herum vier Jungs, die sie abwechselnd in ein Gespräch zu verwickeln suchten. Ferien mit Freunden auf Elba.

Nach einem Moment der Überwindung fragte ich sie, ob ich mir von ihrem Tabak eine Zigarette drehen darf. Dann waren wir allein. Und aus einer wurden sehr viele Zigaretten.

Wenn wir miteinander diskutierten, sah sie ein bisschen aus wie Julia Jentsch. Bei Wasser, Früchten und Tabak erzählten wir uns von unserer Ratlosigkeit. In Frankreich zeichnete sich gerade eine Präsidentschaftswahl ab zwischen einem Republikaner, der soziale Brennpunkte «mit dem Hochdruckreiniger» bearbeiten wollte, und einer Sozialistin, die sich die Prügelstrafe wünschte.

Ruckzuck ists Poesie

Wir wollten beide Journalisten werden. Ich der um die Welt reisende Reportagenschreiber, sie die Politjournalistin im Kampf gegen die extreme Rechte. «Ils reviennent», meinte sie. Da beschloss ich, dass sie sehr scharfsinnig sein musste.

Auf ihrem Discman hörten wir die immer selbe CD (Tryo, «Grain de sable»). Mit meinem Sackmesser schnitzten wir eine Strophe in den Holztisch.

Schön war, dass das Französische alle kitschigen Dinge erlaubte, die Teenager so sagen. Was auf Deutsch nach Vujo klingt, wird ruckzuck zur Poesie.

Deine Augen sind so blau wie der Himmel. Würg.

Tes yeux sont bleus comme le ciel. Oh, là, là!

Unsere kleine Schnitzerei verwandelte sich ohne unser Zutun in ein Sammelsurium kleiner Kunstwerke. Nach fünf Tagen war unsere Zeit auf Elba vorüber und der Tisch fast voll. Wir fanden ihn viel schöner so.

Wieder zu Hause, besorgte ich mir für eine Woche einen Ferienjob und kaufte ein Ticket nach Lille. Pauline wurde zum ersten Mal seit vielen Jahren «krank» und konnte «leider» nicht mit ihrer Familie in den Süden reisen. So drehten wir bei ihr zu Hause, irgendwo auf dem Land, weiter an unseren Zigaretten und Träumen, wenigstens eine Woche lang. Abends sah sie ein bisschen aus wie Brigitte Bardot.

In der Zeitmaschine

«Mami, was kostet so ein Telefonat nach Frankreich, ist das sehr teuer?»

«Neeein, nein, das kostet kaum mehr als Inland.»

Ich unterdrückte den Impuls, das zu googeln. Pauline und ich plauderten und träumten also vor uns hin, erzählten uns aber fast nichts mehr aus unseren Leben. Das Gespräch sollte unsere kleine Zeitmaschine sein, für die Raum keine Variable war. Doch meist waren wir eben an verschiedenen Orten, und irgendwann waren wir auch im nächsten Jahr und beim letzten Gespräch.

«Mickaël, nous ne pouvons plus téléphoner.»

Jahre später stolperte ich in den Unterlagen der Familie über alte Telefonrechnungen.

Rechnung für Juli 2006: Fr. 38.60. Rechnung für August 2006: Fr. 573.30.

Mami hat nie etwas gesagt. Ich glaube, sie mochte Pauline auch.

Tes yeux sont bleus comme le ciel. Hihi.

Michael Küng

Anfang August 1980. Italien ist, was es oft ist: in hellem Aufruhr. Ein Land am Lamentieren, scheinbar kurz vor dem Zusammenbruch. Nichts funktioniert mehr, am allerwenigsten der Zugsverkehr. Aus tragischem Grund: Am Tag zuvor hat im Bahnhof von Bologna eine Bombe 85 Menschen in den Tod gerissen. Hätten wir an jenem Morgen nicht verschlafen, wie das Teenager im Ferienmodus gern tun, wären wir auf unserer Interrail-Tour ziemlich genau zum Zeitpunkt des Anschlags in Bologna eingetroffen.

Noch mal davongekommen. Nichts wie weg von hier.

Doch die Flucht aus dem aufgewühlten Land geht nur bis Ventimiglia, nahe der französischen Grenze. Weiterführende Züge werden angekündigt, aber sie kommen nicht. Brütende Hitze auf dem Perron, der Insel der Gestrandeten.

Verschwitzt, bezaubernd

Sie ist auch da. Objektiv gesehen: übermüdet und verschwitzt wie wir alle. Aus meiner Optik: bezaubernd. Augen wie ein Bergsee. Umwerfendes Lachen. Wenn sie erzählt, sagt sie häufig «rüüdig». Sie kommt aus Luzern. Patricia heisst sie.

Züge werden angekündigt und kommen nicht. Die Dinge entwickeln sich erfreulich: Bei Sonnenuntergang rückt man näher zusammen. Billiger Rotwein und brüchige Panini. Sie lässt mich – nur mich! – mit einem Ohr auf ihrem Walkman mithören: «My Girl» von Madness, wenn das kein gutes Zeichen ist. Die scheppernden Lautsprecherdurchsagen werden weggelächelt, da tut sich eh nichts mehr. Die Nacht gehört uns.

Und dann: fährt so ein maledetto treno in den Bahnhof ein. Ohne Ankündigung.

In Ventimiglia gibt es mit der Bahn nur zwei Destinationen: westwärts nach Frankreich, nach Osten Richtung Genua. Und von dort, wenn man will, weiter in die Schweiz. Dieser Zug hier kommt von der falschen Seite. «My Girl» Patricia steigt ein und fährt nach Hause.

Irgendwie rüüdig schade. Maledetto!

Daniel Benz

Süditalien, Gallipoli. 1984. Die Brandung klingt in der Erinnerung ein wenig wie diese Entspannungs-CDs, die es inzwischen in jedem Grossverteiler zu kaufen gibt. Den Sonnenuntergang hätten wir definitiv fotografiert, hätte es damals schon Handys gegeben. Die gab es nicht, dafür dreifarbige Plastikkämme. Ein Muss in der Gesässtasche unserer Rüeblijeans. Unsere Handgelenke umgab ein Hauch «My Melody Dreams», und unsere Schwäche für italienische Jungs lähmte jegliches Interesse für andere Sehenswürdigkeiten.

Wir waren 15, meine Freundin Brigitte und ich. Die Eltern sassen irgendwo in einer Ferienwohnung. Wir zogen los. Die ultradünnen Davidoff-Zigaretten steckten wir erst in die Brusttasche der ärmellosen Jeansjacke, als wir ausser Reichweite waren. Geraucht haben wir die übrigens nicht, aber das ging definitiv niemanden etwas an.

An der Strandpromenade angekommen, machten unsere Herzen Dreifachsalti. Matteo! Francesco! Paolo! Luca! Alle mit sorgfältig gegelten Seitenscheiteln, Netz-T-Shirt – und zwei davon mit den schönsten Augen der Welt. Wir fuhren mit auf den Piaggios mit den verchromten Rennauspuffen! Da waren sie, die in den Gedichten des «Musenalp-Express» beschriebenen Gefühle: Liebe auf den ersten Blick. Die Gewissheit, denjenigen gefunden zu haben, der passt. Forever in love!

Das Herz so schwer

Ein paar Tage später mussten wir weiter. Santa Maria di Leuca, unten im Absatz des Stiefels, gefühlte 2000 Kilometer von der Promenade unseres Glücks. Das Herz schwer, den Tränen nah. Aus dem Walkman scherbelte Eros Ramazzotti: «Una terra promessa». Er machte die Sache nicht besser. Nie mehr würden wir so was erleben. Nie mehr uns «Azzaro», den Duft der Jungs, von den Händen waschen. In Santa Maria zogen wir am Abend dann doch los. Auf den Dorfplatz. Sie ahnen es: Matteo! Francesco! Paolo! Luca! Sorgfältig gegelte Seitenscheitel, an den braungebrannten Füssen farbige Espadrilles, unter dem Hintern der Piaggio und bei genauerem Hinschauen – die schönsten Augen der Welt.

Tanja Polli