In den Händen von Freikirchlern

Pflegeeltern sind auffällig oft Mitglieder von Sekten und streng religiösen Gemeinden.

Veröffentlicht am 28. Februar 2011 - 16:19 Uhr

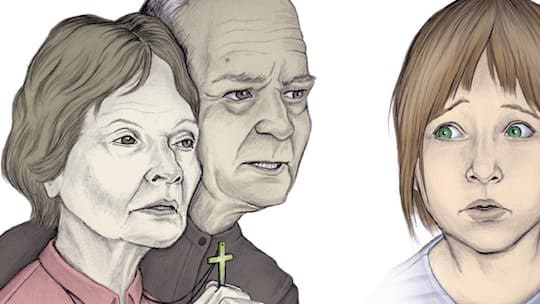

Anna* hat mit ihren zwölf Jahren schon viel durchgemacht. Ihre Eltern sind drogenabhängig und konnten die Erziehung der Tochter nicht übernehmen. Die ersten Jahre verbrachte das Mädchen in einem Heim und bei den Grosseltern. Mutter und Vater pflegten trotz ihrer schwierigen persönlichen Situation regelmässigen Kontakt zur Tochter. Als Anna eingeschult werden sollte, entschied ihre Beiständin, es sei besser für Anna, in einer Pflegefamilie aufzuwachsen. Eltern und Grosseltern liessen sich überzeugen.

Als sich die Pflegefamilie bei Annas Familie vorstellt, erwähnt die Pflegemutter beiläufig, sie seien gläubig. Annas Grossmutter, selber reformiert, denkt sich nicht viel dabei. Annas Mutter, Italienerin, wünscht sich, dass ihre Tochter katholisch erzogen wird. Das ist ihr Recht, denn die religiöse Erziehung bestimmen laut Gesetz die leiblichen Eltern, auch dann, wenn ihnen die Obhut entzogen worden ist.

Anna zieht bald zur neuen Familie, weit weg von Eltern und Grosseltern. Zuerst geht alles gut, aber das vermeintliche Glück bekommt bald Risse. Anna entschuldigt sich plötzlich für alles, wenn sie bei den Grosseltern zu Besuch ist. Sagt Dinge wie «Das darf man nicht, das hat Gott nicht gern» oder «Mami und Papi muss ich vergessen, zu ihnen ist der Drogenteufel gekommen».

Als die Weisung kommt, Anna müsse an ihren freien Wochenenden bereits am Sonntagmittag zurück sein, weil die Familie am Nachmittag in die Kirche gehe, wird es Annas Grossmutter zu viel. Sie fragt bei der Vermittlungsstelle Espoir, die Anna bei der Platzierung begleitet hat, was das für eine Kirche sei. Die Antwort schockiert sie: «Vineyard Christian Fellowship», eine sogenannt charismatische evangelikale Gemeinschaft, die in den siebziger Jahren in den USA gegründet wurde.

Bei ihrer Internetrecherche stösst die Grossmutter auf Berichte von Kirchenmitgliedern, die in Gottesdiensten von schweren Krankheiten wie Hepatitis und Bulimie geheilt worden sein wollen – und auf Schilderungen über Beine, die durch die Kraft des Gebets nachgewachsen seien. Als sie bei ihrer Enkelin nachfragt, erzählt Anna, dass ihr Pflegevater manchmal predige und die Pflegemutter die Gottesdienste vorbereite. Auch sagt sie, dass die Gottesdienste nicht in einer Kirche, sondern in einem «normalen» Haus stattfänden.

«Ich will nicht, dass meine Enkelin in einer Sekte aufwächst», sagt Annas Grossmutter und beschwert sich bei der Vermittlungsstelle. Sie bekommt eine kurze Mail mit der Antwort, die Familie sei kürzlich aus der Gemeinschaft ausgetreten, daher bestehe kein Grund, etwas zu unternehmen. Dass Anna jetzt jedes Wochenende nach Deutschland in eine Kirche geht, kümmert weder Vormundschaftsbehörde noch Vermittlungsstelle. Auch nicht, dass sie ihre persönlichen Sachen nicht mit in die Familie nehmen darf und sich jedes Mal umzieht, wenn sie bei ihrer Herkunftsfamilie zu Besuch ist. Die neue Skijacke, die Annas Vater ihr zu Weihnachten schenkt, muss sie zurückbringen, weil die Pflegemutter darüber bestimmen will, was Anna trägt und was nicht.

Platzierungen von Pflegekindern in streng religiösen Familien sind keine Seltenheit. Genaue Zahlen fehlen, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass religiöse Familien einen grossen Teil der Pflegeeltern ausmachen. Laut Yvonne Gassmann, Bildungsbeauftragte der Pflegekinder-Aktion Schweiz, gaben bei einer von ihr durchgeführten Studie im Kanton Zürich rund 30 Prozent der Pflegeeltern an, der Glaube habe sie motiviert, ein Pflegekind aufzunehmen.

Philipp Oechsli, Geschäftsleiter der Pflegekinder-Aktion, sagts deutlich: «Wenn wir die Religiösen nicht mehr hätten, hätten wir ein Problem.» Grundsätzlich sei weder die Sektenmitgliedschaft noch das Mittun bei einer fundamentalistischen Gruppierung ein Grund, jemandem ein Pflegekind zu verweigern: «Im Einzelfall kann auch eine Scientologenfamilie oder eine Familie der Zeugen Jehovas geeignet sein.» Yvonne Gassmann ergänzt: Die Verfassung verbiete, Menschen wegen ihrer religiösen Ausrichtung von vornherein auszuschliessen. Und: «70 Prozent aller Betreuungssituationen entstehen in der Verwandt- und Bekanntschaft, bevor der Antrag auf ein Pflegeverhältnis gestellt wird.» Natürlich würden auch diese überprüft: «Wenn die Pflegefamilie einer religiösen Gemeinschaft angehört, muss zum Beispiel sichergestellt sein, dass die Familie soziale Kontakte ausserhalb dieser Gemeinschaft pflegt», sagt Gassmann. «Und es muss über den Erziehungsstil geredet werden, insbesondere darüber, wie die Familie mit Schuld und Strafe umgeht.» In manchen Fällen brauche es dazu schriftliche Vereinbarungen.

Und wenn die Behörden ein Kind aus einer nichtreligiösen Familie so platzieren? «Dann müssen die Herkunftseltern damit einverstanden sein, und man muss das gut vorbereiten und eng begleiten», sagt Gassmann.

Das geschehe nicht immer, sagt Susanne Schaaf, Psychologin und Geschäftsleiterin der Aufklärungsorganisation Infosekta. Ihrer Erfahrung nach tun sich viele Vermittler schwer damit. «Religion gilt als Privatsache, und die wirklich heiklen Fragen zu stellen, zum Beispiel nach der Einstellung gegenüber Homosexualität, geht vielen zu weit.» In den von ihr geleiteten Kursen zum Thema erlebt Schaaf immer wieder, dass viele Betreuerinnen wenig Ahnung davon haben, nach welchen Glaubenssätzen Mitglieder von evangelikalen Gruppierungen leben und wie diese den Alltag prägen.

«Die Aufgabe einer Pflegefamilie ist, ein Kind in seiner Entwicklung zu fördern und zu begleiten und es in die Gesellschaft zu integrieren. Für viele streng evangelikale Christen ist aber die Welt ausserhalb ihrer Gemeinschaft gefährlich», sagt Schaaf weiter. «Verführungen aller Art lauern, Dämonen oder Satan werden als real erlebt. In gewissen Pfingstgemeinden spricht man zum Beispiel vom Drogen- oder vom Scheidungsdämon, der vom Menschen Besitz ergreifen kann.» Solche Vorstellungen könnten Kinder, deren leibliche Eltern oft mehrfachen Belastungen ausgesetzt seien, in grosse Konflikte stürzen. Es bestehe die Gefahr der Entfremdung, denn Eltern und andere Verwandte seien im Bild von streng evangelikalen Christen «Ungläubige», deren Einfluss es einzudämmen gelte.

Auch der Zürcher Religionswissenschaftler Georg Schmid hält Platzierungen von Kindern aus belasteten Familien in charismatischen Kreisen für problematisch. Er erwähnt die «Heilgottesdienste», die nicht nur in der Vineyard-Bewegung praktiziert werden. Als Anzeichen von zu heilender Besessenheit gelten dabei nicht nur Krankheiten und Abhängigkeiten, sondern auch negative Gefühle wie Angst, Zorn, Depressionen, aber auch sexuelles «Fehlverhalten» wie Masturbation oder Ehebruch. «Auch wenn sich eine Pflegefamilie bemüht, ihre Weltanschauung dem Pflegekind nicht zu vermitteln, wird es damit konfrontiert, sobald es mit in Gottesdienste geht. Dort sind solche Vorstellungen natürlich allgegenwärtig», sagt Schmid weiter.

Franziska Frohofer, selber Pflegemutter und in der Geschäftsleitung des Vereins Tipiti: «Von den Pflegeeltern, die Tipiti begleitet, sind fast zwei Drittel religiös motiviert. Viele engagieren sich in Freikirchen.» Ein grundsätzliches Problem hat sie damit nicht. Sie betont die Stärken dieser Familien: «Sie geben mehr Halt, sind länger bereit, auch schwierige Situationen auszuhalten, und behalten länger die Hoffnung, dass es gut kommt. Das sind hohe Qualitäten.» Familien, die in einem Glauben Rückhalt fänden, seien tragfähiger. Die grosse Kunst liege darin, herauszufinden, wie viel Spielraum das jeweilige Weltbild lasse und ob die Pflegefamilien bereit seien, sich weiterzuentwickeln. Diese Fragen müssten bereits in den Abklärungsgesprächen und den Einführungskursen gestellt werden, so Frohofer. «Einfluss auf so grundlegende, aber auch intime Fragen wie die spirituelle oder religiöse Haltung nehmen zu wollen ist illusorisch, wenn ein Kind einmal platziert ist.»

Welche Fragen gestellt werden, entscheidet jede Instanz selber. Verbindliche Richtlinien existieren nicht. So gibt es Stellen, für die Familien aus Sekten nicht in Frage kommen, und solche, die auch «bei streng religiösen (fundamentalistischen) Absichten» von einem Pflegeverhältnis absehen. Und es gibt solche, die sich «Gott hilft» oder ähnlich nennen und sowohl die Vermittlung von Pflegekindern als auch die Verkündigung des Evangeliums zu ihren Aufgaben zählen.

Rechtlich wäre die Lage klar: Es sind die leiblichen Eltern, die entscheiden, mit welcher Religion ihr Kind aufwächst. Damit sie dieses Recht wahrnehmen können, sind sie auf Vermittlungsstellen und Behörden angewiesen, die sie informieren und ihre Wünsche ernst nehmen.

Im Fall von Anna ist das nicht geschehen. Angela Schmalz, Fachleiterin der Vermittlungsstelle Espoir, die Anna begleitet, sagt auf Anfrage, man arbeite seit einiger Zeit intensiv mit der Pflege- und der Herkunftsfamilie von Anna zusammen. Aus Rücksicht auf Anna nehme man aber nicht öffentlich Stellung zu diesem Prozess. «Grundsätzlich sind die weltanschauliche und die religiöse Haltung von Pflege- und leiblichen Eltern bei Espoir schon beim Erstgespräch ein Thema», sagt Schmalz weiter. Es komme auch vor, dass man Pflegeeltern ablehne, weil diese Mitglied einer Sekte seien oder eine rigide Haltung hätten.

Sie sagt aber auch, dass die religiöse Gesinnung von zukünftigen Pflegeeltern bei aller Sorgfalt nicht immer restlos transparent werde und sich im Laufe einer Platzierung auch verändern könne. «Espoir hat den Fall Anna zum Anlass genommen, weltanschauliche Fragen im Platzierungsverfahren mit allen Beteiligten noch stärker zu thematisieren.» Für Anna kommt dieser Entschluss zu spät. Erst wenn sie volljährig ist, wird sie sich vielleicht ihr eigenes Weltbild zimmern können.

Pflegekinder: Vorgehen und Vorschriften

Zu einer Platzierung in einer Pflegefamilie kommt es, wenn die Eltern damit einverstanden sind oder wenn ihnen die Obhut entzogen worden ist. Bei Obhutsentzug wird ein Beistand für das Kind bestimmt, der die Platzierung veranlasst und die Finanzierung regelt. Ist den Eltern das Sorgerecht entzogen worden, erhält das Kind einen Vormund.

Im Zivilgesetzbuch steht: «Wer Pflegekinder aufnimmt, bedarf einer Bewilligung der Vormundschaftsbehörde oder einer anderen vom kantonalen Recht bezeichneten Stelle seines Wohnsitzes und steht unter deren Aufsicht.» Wer Pflegekinder möchte, kann sich an die Behörden oder an eine Vermittlungsstelle wenden. Letztere arbeiten oft im Auftrag der Behörden, suchen geeignete Familien, begleiten und unterstützen diese und vermitteln zwischen Behörden und Pflegefamilie und zwischen Pflegefamilie und Eltern.

Die Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption (PAVO) ist seit 1977 unverändert. Die von Eveline Widmer-Schlumpf eingeleitete Revision stiess in der ersten Vernehmlassung auf grossen Widerstand, unter anderem vom Verband der evangelischen Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG). Dieser will nicht, dass behördliche Platzierungen weiterhin nur in Familien mit Bewilligung möglich sein sollen. Der VFG in seiner Stellungnahme: «Wir sind der Meinung, dass die Betreuung von Kindern, die im gleichen Haushalt leben, generell von der Bewilligungspflicht befreit sein sollte.» Die PAVO wurde überarbeitet und ist nun zum zweiten Mal in Vernehmlassung.

20 Kommentare