Sozialfälle fernzuhalten ist ein «Trend»

Gemeinden fordern Hausbesitzer auf, ihre Wohnungen nicht an Bedürftige zu vermieten. Die Sozialhilfekonferenz will diesen «Hilferuf» ernst nehmen.

Veröffentlicht am 19. August 2014 - 09:43 Uhr

Auch in der wohlhabenden Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli wird Vermietern nahegelegt, nicht an zuziehende Sozialhilfebezüger zu vermieten.

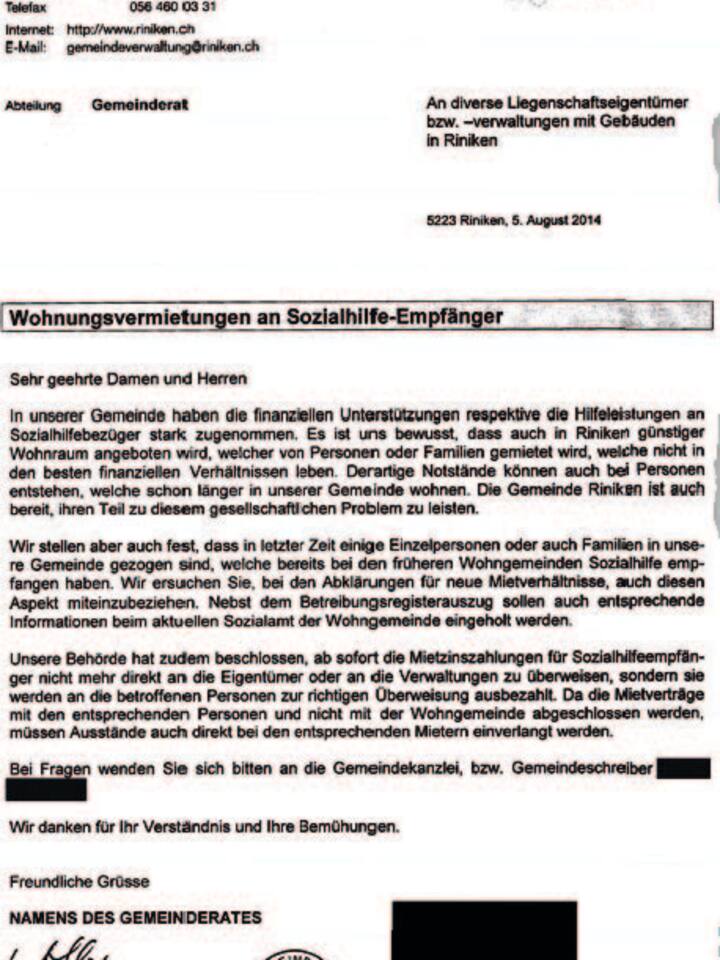

Der ungewöhnliche Brief der Aargauer Gemeinde Riniken hat eine breite Debatte über den Umgang mit zuziehenden Sozialhilfebezügern ausgelöst. Das von Beobachter online publik gemachte Schreiben (siehe rechts: Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrössern) forderte Hausbesitzer in der 1500-Seelen-Gemeinde auf, bei der Vergabe von Mietwohnungen abzuklären, ob ein Interessent in seiner bisherigen Gemeinde Sozialhilfe beziehe (siehe dazu: «Riniken AG: Keine Wohnungen für Sozialfälle»).

Mehr oder minder unverblümt wird dazu aufgerufen, bei den Sozialämtern Erkundigungen einzuholen und Wohnungen nicht an Sozialhilfebezüger zu vermieten. Gemeindeammann Ulrich Müller begründet das Schreiben mit einer Vervierfachung der Ausgaben für Sozialhilfe innert zweier Jahre. Als «Hilferuf» bezeichnete er das Schreiben gegenüber dem Beobachter.

Die Botschaft polarisierte. «Die Gemeinde untergräbt den sozialen Frieden, indem sie die Schwächsten als Menschen zweiter Klasse stigmatisiert», empörte sich der Vermieter eines Mehrfamilienhauses. Von mehrheitlich zustimmenden Reaktionen sprach dagegen Ulrich Müller. Inzwischen hat er sich aber für die Art und Weise des Vorgehens offiziell entschuldigt. Das soll auch in einem weiteren Brief an die Vermieter geschehen.

Riniken ist kein Einzelfall, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Mündlich wird zum Beispiel auch in der wohlhabenden Aargauer Gemeinde Oberwil-Lieli Vermietern nahegelegt, nicht an zuziehende Sozialhilfebezüger zu vermieten. Es sei auch legitim, gewisse Grundrechte einzuschränken, etwa die Niederlassungsfreiheit, wenn jemand «dem Staat auf der Tasche liegt», sagte Gemeindepräsident und SVP-Grossrat Andreas Glarner gegenüber dem Nachrichtenmagazin «10 vor 10».

Aus dem Kanton Zürich hat der Beobachter Kenntnis von Landgemeinden, die nicht erst bei der Vermietung von Wohnungen Einfluss nehmen wollen. Bauherren wurde schon bei Neubauprojekten mündlich eröffnet, dass günstigere Kleinwohnungen nicht erwünscht seien. Sie könnten Sozialhilfebezüger und schlechte Steuerzahler anlocken. Und im Juli berichtete die «Basler Zeitung» über die Gemeinde Grellingen, wo der Gemeindepräsident Hauseigentümer dazu animierte, billige Altwohnungen zu sanieren, um sie teurer an Bessergestellte vermieten zu können.

Die Gemeinden bewegen sich mit solchen Aktionen auf dünnem Eis. Denn die Bundesverfassung garantiert die Niederlassungsfreiheit auch für unterstützte Personen. «Wenn Gemeinden darauf hinwirken, Sozialfälle fernzuhalten, verstossen sie gegen dieses Verfassungsrecht», kritisiert Felix Wolffers, Kopräsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS).

Wenn sie – wie im Fall Riniken – noch dazu aufrufen, bei Sozialämtern Informationen einzuholen, ob jemand unterstützt werde, verlangen sie zudem etwas Illegales. Denn solche Informationen sind durch das Amtsgeheimnis geschützt.

Letzteres sieht auch der Kanton Aargau so. Trotzdem will er nicht intervenieren, so lange sich die Gemeinden auf Empfehlungen an Liegenschaftenbesitzer beschränken. «Etwas anderes wäre es, wenn Gemeinden die Anmeldung neu zugezogener Sozialhilfeempfänger verweigern würden», sagt Balz Bruder, Sprecher des Aargauer Departements Gesundheit und Soziales.

Auch das ist schon vorgekommen. Die Stadt Grenchen verweigerte im Jahr 2008 Anmeldungen mit der Begründung, dass Nachbargemeinden Sozialhilfebezüger in die Stadt abschieben würden. Grenchen wurde damals vor Gericht gerügt.

Für Schlagzeilen sorgte auch der Emmener Trick: Die Vorortsgemeinde der Stadt Luzern versuchte die Kosten für zugezogene Randständige den Herkunftsgemeinden zu verrechnen. Dazu erklärte sie eine private Pension kurzerhand zu einem Heim. Weil Heimplätze nicht als Wohnsitz gelten, hätte grundsätzlich die Herkunftsgemeinde für die Kosten aufkommen müssen. Auch dieses Vorgehen scheiterte vor Gericht, weil keine heimtypische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner stattfand.

Dass sich die Gemeinden beim Abwenden von Sozialkosten erfinderisch zeigen, ist nicht neu. Trotzdem hat sich hier etwas verändert. Vor wenigen Jahren noch waren es vor allem die Städte, denen die Kosten zuziehender Sozialhilfebezüger zu schaffen machten. Viele der Betroffenen wollten lieber in einem anonymeren Umfeld leben. Zudem gibt es in den Städten häufig professionellere Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Doch in wirtschaftlich prosperierenden Regionen zeigt sich heute ein neuer Trend: Weil Arme in den Städten kaum mehr Wohnungen finden, ziehen sie in stadtnahe Agglomerationsgemeinden beziehungsweise bleiben dort. Das trifft zum Beispiel auf die Stadt Zürich zu, wo die Sozialhilfequote stabil bleibt, wohingegen sie in Gemeinden wie Dietikon oder Opfikon wächst.

Auch hier gab es «Hilferufe»: In einem parlamentarischen Vorstoss verlangten mittelgrosse Zürcher Städte eine Kantonalisierung der Sozialhilfe. Nur so könnten die Lasten gerechter verteilt werden. Das Unterfangen erlitt im Mai dieses Jahres aber Schiffbruch im Kantonsrat. Für Felix Wolffers von der SKOS ist eine gerechtere Verteilung der Kosten trotzdem der richtige Ansatz. «Nur so kann das unsinnige und menschenunwürdige Herumschieben von Sozialhilfebezügern verhindert werden.»

Die Ideen reichen von einer besseren Verteilung zwischen Gemeinden und dem Kanton bis zu einer Bundeslösung, wie sie auch für die AHV oder die Mutterschaftsversicherung existiert. In einem Bundesgesetz könnten einerseits Mindeststandards für die Leistungen verbindlich festgeschrieben werden. Zudem wäre es denkbar, die ganze Finanzierung dem Bund zu übertragen. Für Wolffers mittelfristig kaum realistisch, auch wenn eine solche Lösung viele Vorteile hätte.

«Mit einer Bundeslösung wären Sozialhilfebezüger nicht mehr vom Goodwill einzelner Gemeinden abhängig, und der Negativwettbewerb unter den Gemeinden zur Abschreckung Bedürftiger würde verhindert», sagt Wolffers. «Die Betreuung müsste natürlich immer noch in den Gemeinden stattfinden, um sie nach Möglichkeit wieder in die Arbeitswelt zu integrieren.» Die SKOS will zeitgemässe Ansätze zur Finanzierung der Sozialhilfe zum Thema machen.

In mehreren Kantonen wird bereits heute eine bessere Lastenverteilung der Sozialkosten geprüft oder angewendet. Der Kanton St. Gallen hat Anfang Jahr eine neue Finanzierung eingeführt, im Kanton Bern werden die Kosten bereits seit 1961 zur Hälfte vom Kanton getragen, zur anderen Hälfte durch die Gesamtheit der Gemeinden, gewichtet nach Einwohneranteil. Und auch der Kanton Aargau plant eine Revision des Finanz- und Lastenausgleichs. «Einen Ausgleich der Sozialhilfekosten werden wir dann ebenfalls prüfen», sagt Balz Bruder.

Eine bessere Verteilung der Sozialhilfekosten würde stark betroffene Gemeinden finanziell zwar entlasten. Die Konkurrenz um unattraktive Bedingungen für Arme ist aber so etwas wie der Steuerwettbewerb, der Reiche anlocken soll – einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Und da Sozialhilfebezüger auch schlechte Steuerzahler sind, werden Gemeinden weiterhin versuchen, Arme möglichst fernzuhalten.