In Rekordzeit durch Jahrtausende

Vor dem Opernhaus Zürich graben Spezialisten nach 5000 Jahre alten Fundstücken – und hoffen auf bahnbrechende Erkenntnisse über die Lebensweise der Pfahlbauer.

Veröffentlicht am 6. August 2010 - 08:53 Uhr

An bester Lage: Unter dem Sechseläutenplatz vor dem Zürcher Opernhaus finden sich Überreste von mehreren Pfahlbauersiedlungen.

Bei Sondierungen auf der Baustelle für das neue Zürcher Parkhaus Opéra sind im März 2010 Reste von Pfahlbausiedlungen zum Vorschein gekommen: wertvolle, bis zu 5000 Jahre alte Kulturschichten von internationaler Bedeutung. Ein neunmonatiger Baustopp gibt den Archäologen Zeit für eine Notgrabung.

Das «Trüffelschwein» sitzt in der Sonne und raucht. Noch eine Minute, dann geht es zurück in den Stollen. Tom Utiger ist stolz auf seinen Rufnamen. «Trüffelschwein» nennen Ausgräber einen, der gute Funde macht. Dabei ist der Berner Oberländer ein Quereinsteiger, die archäologische Grabung mitten in Zürich ist erst seine zweite. «Ich bin das Greenhorn unter all den Studierten und Doktoren hier», sagt der gelernte Bauarbeiter mit den tätowierten Oberarmen und grinst. Dann setzt er seinen Plastikhelm auf, trottet zum Gerüst und steigt die drei Meter hinab zur Grabung, wo zwei Dutzend Kollegen im Dreck knien.

Das Helmtragen ist bei der «Grabung Parkhaus Opéra», unweit von Sechseläutenwiese und Seepromenade, Pflicht: Die Grabung ist Teil einer Baustelle, des ehrgeizigen städtebaulichen Projekts «Sechse-läutenplatz». Neun Monate haben die Archäologen Zeit, um jahrtausendealte Schätze zu heben, Funde und Befunde zu sichern; danach wird hier eine Tiefgarage gebaut. Der Druck bei dieser Rettungsgrabung, für die die Stadt als Bauherrin ein Jahr Verzögerung in Kauf nimmt, ist enorm. «Wir wollen Politik und Bevölkerung nicht enttäuschen», sagt Niels Bleicher, der wissenschaftliche Leiter der Grabung. Gleichzeitig wirke das öffentliche Interesse motivierend: «Es ist toll zu wissen, dass wir hier nicht nur für die Schublade arbeiten.»

«Trüffelschwein»: Quereinsteiger Tom Utiger findet in der dunklen «Kulturschicht» immer wieder gut erhaltene Gegenstände aus der Pfahlbauerzeit.

Die Begeisterung ist dem smarten Archäologen, der mit Piercing und iPhone ausgestattet sämtliche Klischees Lügen straft, förmlich anzusehen. Pausen braucht er während seiner Zehn-Stunden-Tage kaum; selbst über Mittag sitzt er vor dem Computer, um die Forschung voranzutreiben.

Auch sein Team, 14 Frauen und 26 Männer, die aus 800 Bewerbern ausgewählt wurden, ist mit Leidenschaft bei der Sache – trotz Knochenarbeit, Hitze, Lärm und Staub. Selbst am bisher heissesten Tag des Jahres hört man von den Archäologen und ihren Helfern keine Klagen; nicht einmal über die Helmpflicht, obschon es unter der Plastikschale noch einmal gefühlte zehn Grad wärmer ist. Wer hier schuftet, liebt die Arbeit an der Front – einem Bereich, wo sich die Grenzen zwischen Wissenschaft und Abenteurertum verwischen.

Hier zu arbeiten sei ein Privileg, meint die Archäologin Beatrice Ruckstuhl. Schon vor 28 Jahren war sie bei einer Zürcher Grossgrabung dabei, unter dem nur einen Steinwurf entfernten Bernhard-Theater – damals noch als Studentin. Heute leitet sie das Dokumentationszentrum, die Informatikschaltstelle im Containerdorf direkt über der Grabung. Hier werden die anfallenden Daten systematisch geordnet, damit sie später wissenschaftlich ausgewertet werden können. Dank ihrer Datenbank wird Ruckstuhl schnell fündig, wenn ein bestimmter Plan oder eine Zeichnung benötigt wird. «Ich helfe der ‹Spurensicherung›, wenn sie nicht weiter weiss», sagt die kernige Frau, die dem Bild der blutleeren Wissenschaftlerin so gar nicht entspricht.

Die Archäologin und Museumspädagogin Emanuela Jochum ist nach einer Babypause besonders motiviert: «Man schlägt sich so durch als Archäologin, aber es macht Spass, zurück im Dreck zu sein.» Die auf Tierknochen spezialisierte Bündnerin leitet eines der vier Ausgrabungsteams. Sie war es, die als Erste realisierte, dass es für einmal keine tierischen Knochen waren, die ein Tessiner Kollege gefunden hatte, sondern Überreste eines menschlichen Skeletts. Gefunden wurden die Knochen in einer Schicht, die älter ist als jene der hauptsächlich untersuchten Horgener Kultur. Das Skelett – der Schädel wurde noch nicht gefunden – muss also vor mehr als 5000 Jahren angeschwemmt worden sein.

Ein grosser Knochen wird auch an diesem Julitag ausgebuddelt – für einmal vom Baggerführer der Baufirma, die den Aushub vorantreibt. Emanuela Jochum gibt Entwarnung: Der Rinderknochen stammt aus einer «neuzeitlichen Störung». Er muss im 18. Jahrhundert beim Bau eines Brunnens so tief in die Erde gelangt sein. Dann bereite er damit eben eine Minestrone zu, scherzt der Bauarbeiter auf Italienisch.

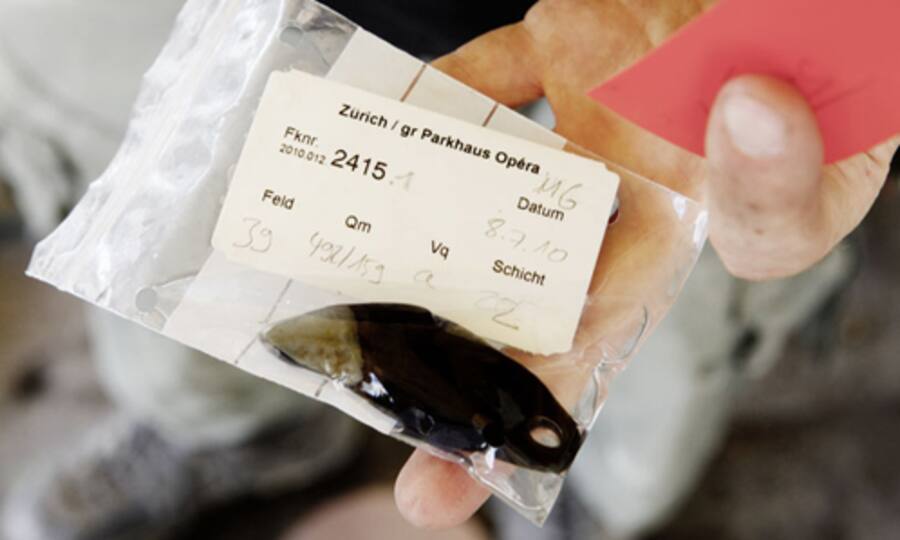

Exakte Wissenschaft: Erst genaue Informationen zum Fundort machen aus einem ausgegrabenen Gegenstand einen brauchbaren Zeugen der Vergangenheit.

Kurz darauf knattert der Bagger wieder, der Lärm ist ohrenbetäubend. «Früher, auf der Baustelle, wäre das für mich nur Dreck gewesen», schreit Tom das Trüffelschwein und hält der Journalistin eine Handvoll Material unter die Nase. Es sieht genauso aus – dunkle, krümelige Erde, Dreck eben. Die organischen Überreste – Flachs, Nussschalen, Samen – sieht das ungeübte Auge nicht, ebenso wenig die Granit- und Keramikbrösel. Doch allein die Tatsache, dass einem gerade 5000 Jahre Historie durch die Finger rieseln, macht staunen.

«Das hier ist Silex», sagt Utiger und präsentiert einen Feuerstein, wegen seiner Härte auch «Stahl der Steinzeit» genannt. Am ersten Tag habe er keine Ahnung gehabt, was Silex ist – und kurz nach der Instruktion einen aus der Erde gezogen. «Man muss wissen, wonach man sucht», sagt er kennerhaft. Und ein bisschen Magie gehöre auch dazu – Trüffelschweinmagie eben. «Keine Ahnung, warum die Dinge von mir gefunden werden wollen.»

Schon in den ersten Wochen hat er den bisher grössten Keramiktopf gefunden, zusammengedrückt wie ein Joghurtbecher. Gerade eben hat er wieder eine Trouvaille aus dem Erdreich befördert: eine Schindel aus Tannenholz, die aussieht, als hätte sie nur kurz da gelegen. «Ein sensationeller Fund», schwärmt Grabungsleiter Niels Bleicher und klopft seinem Trüffelschwein auf die Schulter. Utiger steckt sich zufrieden eine Zigarette an. Rauchen ist im Feld kein Problem: Im Labor werden die Funde so genau analysiert, dass alte von neuen Stoffen unterschieden werden können.

Das senkrechte Grabungsprofil, auch Feld oder Schnitt genannt, ist exakt einen Meter hoch, damit genaue Karten erstellt werden können. Im Profil lassen sich die einzelnen horizontalen Schichten gut erkennen: dunkle Kulturschichten mit Überresten der Pfahlbauersiedlungen wechseln sich mit grauem Seekreidesediment ab. Quadratmeter für Quadratmeter wird das Material abgetragen, Schicht für Schicht. Je nach Einschätzung ihres wissenschaftlichen Werts werden mal fünf Kulturschichten ausgegraben, mal ist es nur eine einzelne.

Im Feingrabungsbereich wird jeder Quadratmeter in Viertel unterteilt. Die Funde aus jedem einzelnen kommen in eine eigene Kartonschachtel. So lassen sie sich bestimmten Haushalten zuteilen. «Haushalte haben schon in der Steinzeit unterschiedlich gewirtschaftet», sagt Niels Bleicher. Sie unterscheiden sich in Bezug auf Handelskontakte, Tierbestand, Geschirr und Essgewohnheiten. Erstaunlich, was sich über die Gewohnheiten von Familienverbänden vor 5000 Jahren herausfinden lässt.

Bis solche Erkenntnisse gewonnen werden können, braucht es unzählige, oft monotone Arbeitsschritte. Die Funde – insgesamt mehrere zehntausend – müssen bestimmt, digitalisiert, ausgewertet und mit anderen Funden von Grabungen rund um den Zürichsee verglichen werden. Die Arbeit erinnert an ein riesiges Puzzle: «Je mehr Teile wir haben, umso komplexer wird das Bild und umso spannender», sagt Bleicher. Jeder Befund muss mehrfach abgesichert, muss absolut wasserdicht sein. «Was nützt es, wenn ich nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen kann, dass es sich bei einem Stück Holz um die Reste eines Pfeilbogens handelt? Nichts!» Niels Bleicher ereifert sich. «Von einem Archäologen will man immer wissen, ob er Gold gefunden hat. Doch der Materialwert interessiert uns am allerwenigsten.» Für die Forschung von Bedeutung sind Befunde; denn ohne die genauen Umstände wie Fundort und Umgebung ist jeder vermeintlich noch so kostbare Fund wertlos.

Die Grabung beim Opernhaus ist ein Glücksfall in mehrfacher Hinsicht. Erstens wurden die Überreste der Siedlungen – es liegen gleich mehrere Dörfer übereinander – im feuchten Seegrund auf ideale Weise konserviert. Zweitens stösst kaum eine andere prähistorische Periode auf so grosses Interesse wie die Pfahlbauerzeit, die in der Schweiz die Jahre 4300 bis 800 v. Chr. umfasst. An den Pfahlbauern kommt kein Schulkind vorbei, selbst das Schweizer Fernsehen interessierte sich in einer Dokusoap für das Leben der «Pfahlbauer von Pfyn», und die rund um die Alpen gelegenen Pfahlbauten sollen zum prestigeträchtigen Unesco-Weltkulturerbe werden.

Was aber bringen Erkenntnisse über die Steinzeit uns heutigen Menschen? «Natürlich ist es schwer zu vermitteln, was es bedeutet, wenn ich eine alte Scherbe aus dem Boden klaube», räumt Bleicher ein. Er wolle Archäologie aber keinesfalls als Eskapismus betreiben – ein Vorwurf, auf den er allergisch reagiert –, sondern Antworten auf heutige Fragen liefern. Wirtschaftskrisen etwa habe es schon damals gegeben, nur seien die Pfahlbauer damit besser umgegangen: «Sie hatten einen Plan B, sie waren nicht so abhängig von einem einzigen Rohstoff wie wir vom Erdöl.»

Die Pfahlbauer als clevere, naturverbundene, friedliebende Menschen? Auch mit diesem im 19. Jahrhundert wurzelnden romantischen Klischee vom Pfahlbauer als edlem Wilden räumt Bleicher auf: «Zerborstene Pfeilbögen, abgebrannte Dörfer – wir können nicht ausschliessen, dass hier unfreundliche Nachbarn am Werk waren.» Auch die Tatsache, dass in den akkurat rechtwinklig angelegten Reihenhaussiedlungen die Reichen am Dorfeingang lebten und die Armen am anderen Ende, demontiert das Klischee einer idealen Gemeinschaft ohne Statusunterschiede.

Ein Schmuckstück aus Bärenzahn mit genauen Angaben zum Fundort.

Das Ziel der Grabung ist nicht nur, in kurzer Zeit so viel wie möglich aus der Erde zu holen, sondern genau solche Zusammenhänge herzustellen − und zwar an Ort und Stelle. «Was man auf dem Platz nicht versteht, versteht man später erst recht nicht mehr. Und Proben kann man ja keine mehr nehmen, wenn alles weg ist.» Sprich: Wo die Siedlungsreste waren, erstrecken sich später unterirdische Parkplätze.

Was die Ausgräber zutage fördern, kommt zu Saskia Brandt ins «Fundbüro». Dort wird es grob sortiert in Knochen, Keramik, Hüttenlehm, Stein, Holz. Nicht immer wird klar, worum es sich bei einem Objekt handelt. Oft sind es nur Fragmente. «Sich etwas im gewaschenen Zustand anschauen hilft», sagt die Biologin, die Erfahrung in Unterwasserarchäologie mitbringt. Im Zweifelsfall bespricht sie sich mit dem wissenschaftlichen Leiter.

Im Fundbüro wird in zwei Schichten gearbeitet, oft bis spätabends, wenn die Ausgrabung längst ruht. Viele Funde müssen noch am gleichen Tag verarbeitet werden. Jedes Objekt soll unter einer Nummer gesucht und gefunden werden können.

Besonders heikel sind Stücke aus Holz, das austrocknen und sich verziehen könnte. Tausende von Proben werden genommen und später im Labor dendro-chronologisch bestimmt, also mittels Jahrringanalyse aufs Jahr genau datiert. Der Zweck der aufwendigen Übung: Liegt eine Anzahl Hölzer aus demselben Jahr vor, lassen sich räumliche Strukturen bestimmen, ganze Häuser und Dörfer rekonstruieren, aufschlussreiche Erkenntnisse zur Waldwirtschaft gewinnen.

Sämtliche Funde werden im Fundbüro gewaschen, gereinigt, bestimmt, sortiert, beschriftet und registriert. Besonders gut erhaltene Stücke wie Pfeilbögen, Werkzeug aus Geweih oder Messer und Keramik werden aussortiert. Sie werden später mit Kunstharz präpariert und landen in einer Sammlung oder in einem Museum.

Lange haltbar sind Botanikproben: Das Material wird so, wie es aus dem Boden kommt, bis zu 20 Jahre lang in Kübeln aufbewahrt und steht nach Bedarf den Archäobotanikern zur Verfügung – Vertretern eines Wissenschaftszweigs, der dank Gen-analysen in letzter Zeit grosse Fortschritte erzielt hat. So will er zum Beispiel den Siegeszug des Flachses, einer universalen Pflanze, die seit 8000 Jahren genutzt wird, nachverfolgen. Einzelne Zürcher Botanikproben gehen direkt an ein britisches Genlabor. Auch einige Tierknochen werden genetisch untersucht. Man erhofft sich davon Erkenntnisse über die Entwicklung der steinzeitlichen Schaf- und Rinderzucht.

Was eine Fundstelle wie die vor dem Opernhaus für die Forschung so interessant macht, ist die Fülle an Informationen. «Wir können bei den Pfahlbauern Wirtschaft und Umwelt, neuerdings sogar das Klima studieren, wie es sonst in dieser Vielfalt selten möglich ist», schwärmt Niels Bleicher. Wirtschaft, Soziales und Umweltaspekte waren schon damals eng verflochten. Deshalb könne die Archäologie Analogien zu gegenwärtigen Diskussionen liefern, etwa zum menschlichen Verhalten in Krisensituationen. Brüche in der kulturellen Entwicklung weisen darauf hin, «dass man schon in der Steinzeit mit Ressourcen nicht immer nachhaltig umging und über seine Verhältnisse lebte».

Man fragt sich unweigerlich, welche Schlüsse dereinst wohl aus den Überresten unserer Zivilisation gezogen werden. Tom das Trüffelschwein hat derweil andere Sorgen: Sein Wunsch ist es, ein Steinzeitsackmesser – gefertigt aus einer Silexklinge, Birkenpech und einem Holzgriff – in die Neuzeit zu befördern. Fünf Monate hat er dafür noch Zeit, dann werden 5000 Jahre Geschichte endgültig Vergangenheit sein.