Deutsche Professoren

Wenn Schweizer Universitäten freie Professorenstellen mit Deutschen besetzen, regt man sich gern auf über die Invasoren aus dem Norden. Dabei ist das Problem hausgemacht.

Veröffentlicht am 28. Februar 2012 - 08:35 Uhr

Für eine Professorenstelle in Bern «hat es nicht gereicht»: Der Schweizer André Gerber lehrt nun in England.

Wer es als Nachwuchsforscher in diesem Land akademisch an die Spitze bringen will, muss hart arbeiten und jahrelange Entbehrungen in Kauf nehmen – das gilt für alle. Für Schweizer Akademiker kommt aber hinzu, dass sie gegenüber der ausländischen Konkurrenz oft einen Startnachteil haben, wie ein Langläufer mit verwachsten Skiern.

Nehmen wir die Sozial- und Geisteswissenschaften. Dort schlagen immer wieder deutsche Bewerber die Schweizer Kandidaten – was Walter Leimgruber, Mitglied des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und Professor an der Universität Basel, überhaupt nicht erstaunt: «In Deutschland sind dank privaten Stiftungen viel mehr Forschungsgelder vorhanden. Wenn die eine Institution ein Gesuch abgelehnt hat, geht man einfach zur nächsten.» Deutsche Akademiker arbeiten auch an mehr Projekten und kommen so auf eine viel längere Publikationsliste als Schweizer Kandidaten – was bei einer Wahl für eine Professur den Ausschlag geben kann. Zudem wird man in Deutschland viel früher Privatdozent, was dazu beiträgt, dass im Job-Rennen an Schweizer Universitäten meist weit über die Hälfte der Bewerber aus Deutschland stammt.

In der Schweiz hingegen läuft die meiste staatliche Forschungsförderung über den Nationalfonds (SNF), der 2010 rund 730 Millionen Franken für Forschung ausgegeben hat. Wegen beschränkter Mittel kann nur etwa jedes dritte Gesuch bewilligt werden. Wer eine Absage erhält, verliert unter Umständen ein wertvolles Jahr, denn alternative Finanzierungsquellen gibt es kaum. Ein Gesuch zu schreiben kann Monate in Anspruch nehmen – wer das dreimal vergeblich gemacht hat, ist wohl nahe daran, den Bettel hinzuschmeissen.

Der Nationalfonds vergibt an Nachwuchsforscher jährlich 30 bis 40 Förderprofessuren. Diese laufen nach längstens sechs Jahren aus. Wer es in dieser Zeit nicht schafft, auf einen Professorensessel zu kommen, für den ist die akademische Karriere oft vorbei. «Nach sechs Jahren haben immerhin gegen 80 Prozent eine feste Stelle», relativiert Dieter Imboden, Präsident des Forschungsrats des SNF und Professor an der ETH Zürich. Doch ein Drittel von ihnen setzt die Karriere im Ausland fort – und das nicht immer ganz freiwillig.

So auch der Aarauer André Gerber, der eine Forschergruppe an der ETH Zürich leitete, bestens qualifiziert war und sich in Bern um eine Professur bewarb. Dort unterlag er jedoch einem ausländischen Kollegen. «Obwohl ich auf einem Gebiet arbeite, das als zukunftsgerichtet gilt, hat es nicht gereicht», sagt Gerber. «Es ist ein äusserst harter Konkurrenzkampf, oft müssen Top-Forscher über die Klinge springen», sagt Professor André Schneider vom Departement Chemie und Biochemie der Uni Bern. Und er fügt an: «Für eine Bewerbung auf Niveau ‹full professor› erhalten wir je nach gewünschtem Fachgebiet bis zu 100 Bewerbungen, von denen typischerweise 80 Prozent aus Deutschland stammen.» Gerber fand dafür eine Professorenstelle in England, seine Familie mit drei Kindern bleibt hier. Ein ähnlich geteiltes Familienleben haben etliche seiner Kollegen.

Obwohl die Förderprofessuren des Nationalfonds ein Erfolg sind, sind sie für den Schweizer Akademikernachwuchs ein zweischneidiges Schwert: Gut ein Drittel der Plätze geht nämlich an Ausländer. «Wohl kaum ein anderes Land unterstützt so viele ausländische Nachwuchskräfte mit staatlichen Mitteln wie die Schweiz», stellt SNF-Forschungsratsmitglied Walter Leimgruber nüchtern fest. «Das wäre in Ordnung, wenn die Spiesse für den eigenen Nachwuchs gleich lang wären. Das ist aber nicht der Fall, weil es bei uns weniger Förderorganisationen gibt als anderswo und das Stipendienwesen wenig ausgebaut ist.»

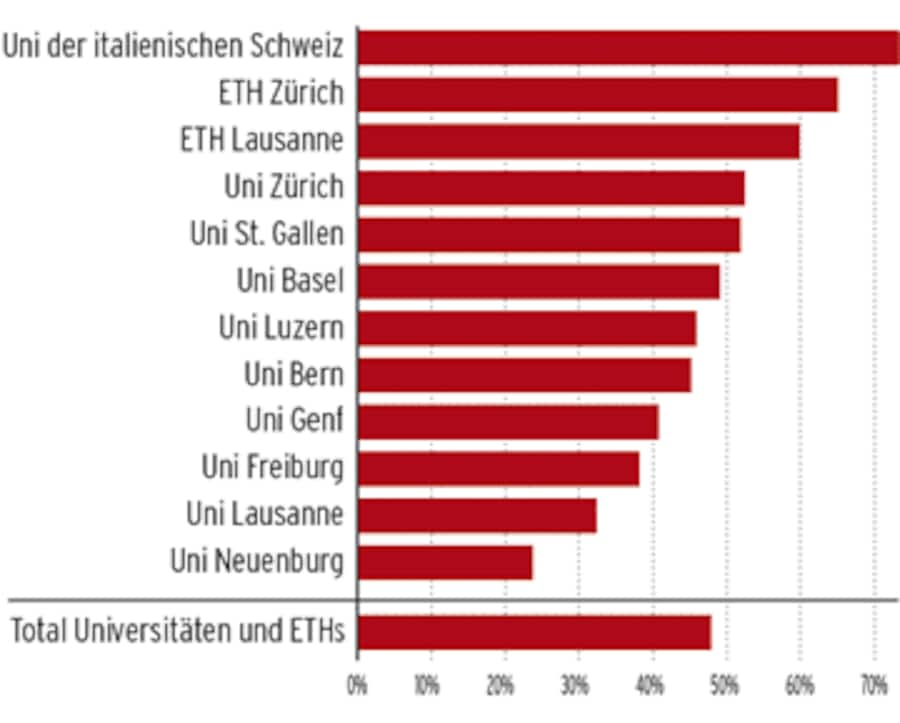

Anteil der ausländischen Professoren, die 2010 an den universitären Hochschulen der Schweiz unterrichteten

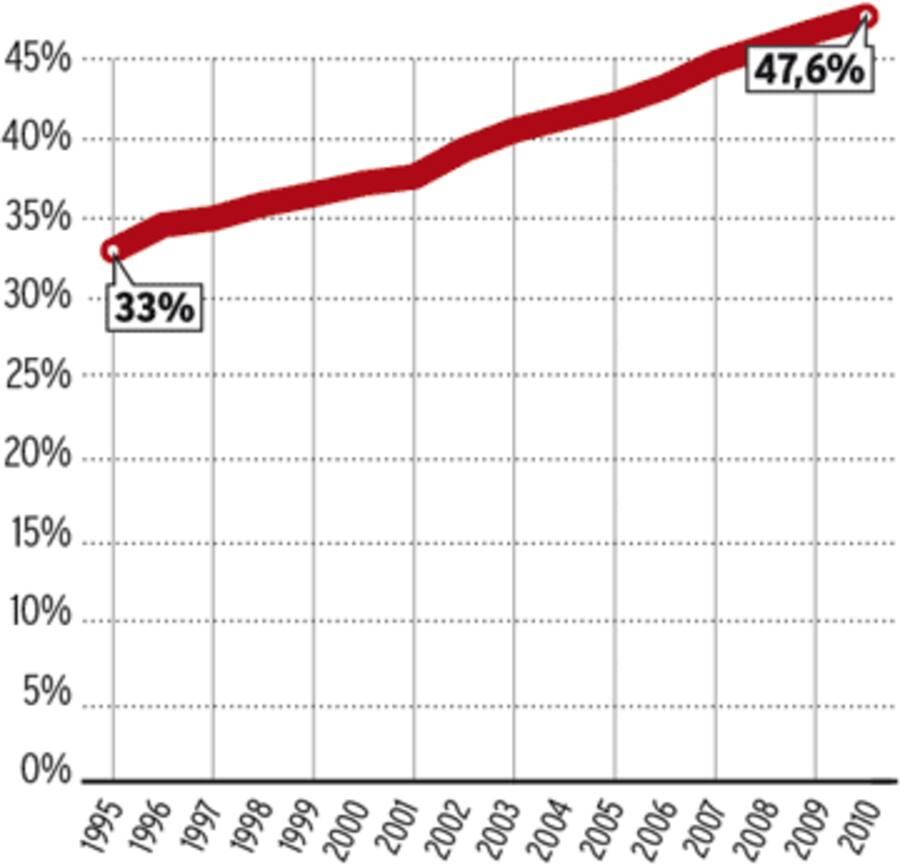

Sämtliche universitären Hochschulen der Schweiz: durchschnittlicher Anteil ausländischer Professoren

Quelle: Bundesamt für Statistik, Personal der schweizerischen Hochschulen (SHIS); Infografik: Beobachter/MB

Der im eigenen Land gescheiterte Kandidat Gerber kennt Kollegen, die kurz vor dem letzten Karrieresprung ausgestiegen sind, weil sie es zermürbend fanden, sich ständig in halb Europa oder in den USA bewerben zu müssen. Denn wer in den Naturwissenschaften als etwa 40-Jähriger keine Professur hat, kann sich die Karriere abschminken. So wählen etliche den sichereren Weg in die Wirtschaft, der allerdings in diesem Alter auch nicht immer einfach ist.

Doch viele springen schon früher ab. Wenn jemand nach dem Masterdiplom in der Privatwirtschaft schnell einmal 7000 Franken im Monat verdienen kann, an der Uni hingegen bloss die Hälfte mit jahrelang unsicheren Aussichten, dann fällt manchem die Entscheidung leicht. «Zum Teil können deshalb nicht einmal Doktorandenstellen besetzt werden», sagt SNF-Experte Dieter Imboden.

Der Schweizer Peter Gallant arbeitet als Professor für Physiologische Chemie an der Universität im deutschen Würzburg. Auch er hatte in der Schweiz eine Förderprofessur und sich später fast drei Jahre lang vergeblich um eine ordentliche Professur bemüht. Auch wenn Gallant das System grundsätzlich gut findet, kritisiert er: «Es gibt mehr Förderprofessuren als später Stellen.» Wegen der schlechten Chancen in der Schweiz würden selbst ETH-Professoren ihren Kindern von einer akademischen Karriere in der Schweiz abraten, sagt ein anderer im Ausland tätiger Schweizer Professor.

Zahlreiche aufstrebende einheimische Akademiker steigen auch deshalb vorzeitig aus, weil sie – wie in den Sozial- und Geisteswissenschaften – nicht jahrelang an einer Habilitationsschrift arbeiten wollen, dabei auf Gedeih und Verderb von einem Professor abhängig sind und nicht wissen, ob sie danach mit etwa Mitte 30 eine feste Stelle haben. Deshalb meint Dieter Imboden, der Präsident des SNF-Forschungsrats: «Das System der Habilitation ist nur noch ein alter Zopf und für den Nachwuchs kontraproduktiv. Es kommt doch drauf an, was einer geschrieben hat, und nicht, ob darauf ‹Habilitation› steht.»

Auch SNF-Fachmann Walter Leimgruber fordert eine radikale Änderung des Systems. Er schlägt vor, begabten Masterstudenten ein sieben- bis achtjähriges Programm anzubieten, das sie bis zur Professorenreife führt oder ihnen mindestens eine sichere Stelle garantiert. Leimgrubers Vorschlag stiess unter den Etablierten der Gilde auf wenig Gegenliebe. «Ein solches von einem einzelnen Professor unabhängiges Förderprogramm würde die Macht der Professoren schmälern», sagt er, «und das wird nicht geschätzt.»

Der Reformstau an Schweizer Hochschulen wird seit Jahren kritisiert. Passiert ist wenig, ausser dass Bürokratisierung und Kontrolle zugenommen haben. Dieter Imboden ist nicht ganz so pessimistisch: «Es hat sich etwas bewegt in den letzten zehn Jahren», meint er, «nicht zuletzt auf Druck von aussen.» Ihm schwebt eine Annäherung ans angelsächsische System vor. Ein Element davon wären sogenannte Tenure-Track-Professuren, also Förderprofessuren, die aber Aussicht auf eine feste Anstellung hätten. «Somit wäre auch eine Karriere berechenbarer», meint er. Das aber könnte die Autonomie der Universitäten bei Anstellungen beeinträchtigen, was diese wiederum nicht gern sehen.

Heute verhindern Traditionen und veraltete Strukturen oft, dass auch tatsächlich die Besten eine Professur erhalten. Daneben gibt es ein Hindernis, das etliche Befragte als das grösste Übel überhaupt betrachten: Kumpanei und Vetternwirtschaft. «Seilschaften, die bei Berufungen von Professoren nicht selten zum Tragen kommen, sind das Schlimmste», sagt etwa Gottfried Schatz, emeritierter Biochemie-Professor an der Universität Basel, früherer Präsident des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierats. «Denn diese Seilschaften bevorzugen – bewusst oder unbewusst – Angepasste vor kreativen Querdenkern.» Aus nächster Nähe hat Schatz einen Fall erlebt, bei dem ein hochqualifizierter Schweizer Forscher auf diese Weise eine Professur an einer Schweizer Universität nicht erhielt und heute in Deutschland lehrt und forscht. «Das ist nur einer von etlichen Fällen, bei denen die Berufung nicht fair verlaufen ist», sagt er.

Eine solche Seilschaft hat auch an der juristischen Fakultät der Universität Zürich gut funktioniert. Dort waren eine Zeitlang nicht weniger als vier Professoren aus dem deutschen Halle tätig. «Da kann man wohl kaum sagen, dass da nur die Qualifikation eine Rolle gespielt hat», sagt ein Insider. «Bei Berufungen genügten wissenschaftliche Exzellenz und ein innovatives Forschungsprogramm nicht, sondern es spielten immer auch persönliche Urteile und universitätspolitische Gründe eine Rolle», sagt ein im Ausland tätiger Schweizer Dozent, der seinen Namen ebenfalls nicht gedruckt sehen will, um seine Chancen auf eine Professur in der Schweiz nicht zu verspielen.

Die Schweizer Forscherszene ist reich an Talenten, doch die Universitäten gehen oft fahrlässig mit ihnen um. Ungleich lange Spiesse, unsichere Perspektiven, undurchsichtige Berufungsverfahren und Günstlingswirtschaft in einem Universitätssystem, das noch oft den Geist des 19. Jahrhunderts atmet, verhindern, was eigentlich alle wollen: dass sich diese Talente auf heimischem Boden entfalten können.

7 Kommentare