Buben sind die Dummen

Die Idee war gut: Mädchen sollten in der Schule nicht mehr benachteiligt sein. Jetzt sinds dafür die Knaben.

Das Schicksal der Knaben: Auffälliges Verhalten wird bestraft – obwohl die kleinen Machos gar nicht anders können.

Der 15-jährige Gymnasiast sitzt ratlos vor Ölkreide und Papier. Bald sind die Quartalsarbeiten fällig, auch im Fach Gestalten: «Träum dich in dein Wolkenschloss! Bewohnst du es?» Das Papier bleibt leer. «So ein Scheiss», findet der blockierte Künstler.

Szenarien wie dieses sind symptomatisch für die vorherrschende pädagogische Grundhaltung. Der Versuch, Schüler in jeder Aufgabenstellung emotional anzusprechen, ist meist Ausdruck einer gutgemeinten Mädchenförderung. Denn auch nach 40 Jahren fechten Lehrkräfte an manchen pädagogischen Hochschulen noch immer den Geschlechterkampf. So wird an der PH Bern vor dem «heimlichen Lehrplan» gewarnt, der die Stabilisierung der «herrschenden Geschlechterverhältnisse» zum Ziel habe. Es dominiere in den Lerninhalten eine «männliche Weltperspektive», heisst es in den Vorlesungsunterlagen. Der Unterricht orientiere sich vorwiegend an den Bedürfnissen der Buben, die durch ihr unangepasstes Verhalten auch noch mehr Aufmerksamkeit einheimsten.

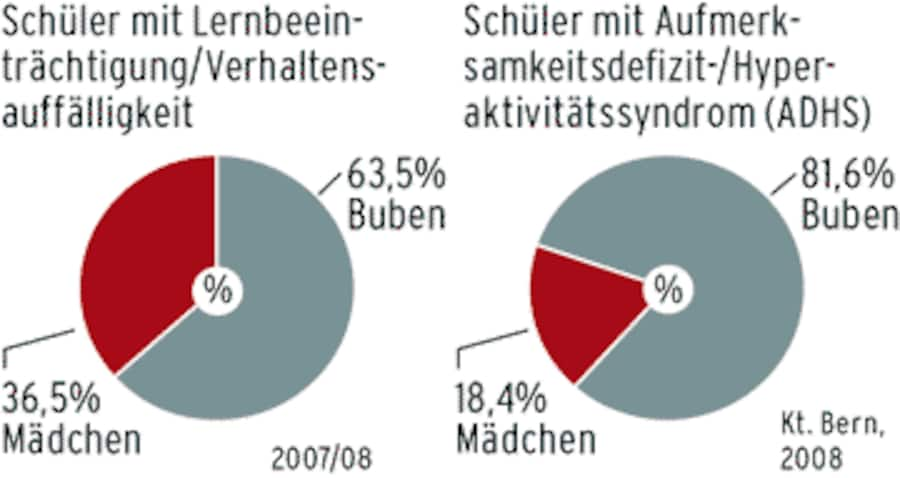

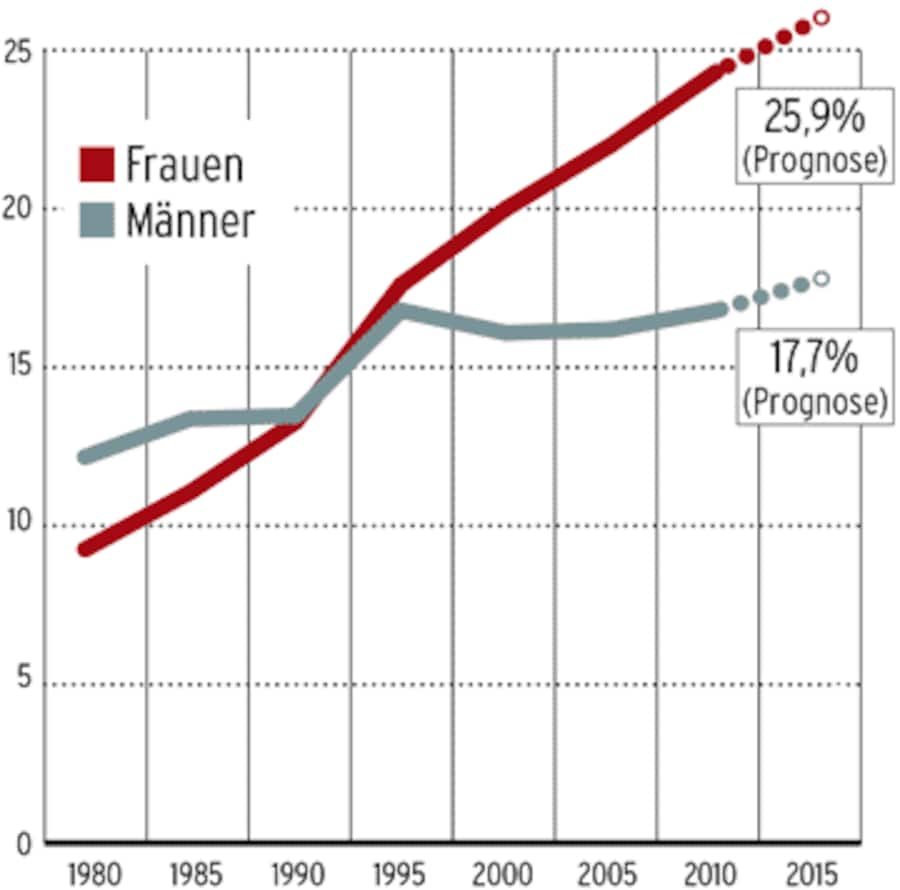

Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. 2008 waren in der Schweiz 60 Prozent der Maturanden weiblich, obwohl der Anteil junger Männer und Frauen in der Bevölkerung ausgeglichen ist. In Genf und Bern ist das Missverhältnis noch etwas ausgeprägter. Während die Mädchen an den Gymnasien auftrumpfen, stellen Jungs in Klassen für verhaltensauffällige Kinder die Mehrheit. Zwei von drei Sonderschülern sind männlich. Buben repetieren öfter und werden häufiger aus der Schule ausgeschlossen. Sind Buben einfach dümmer? Oder sind unsere Schulen nicht für sie gemacht?

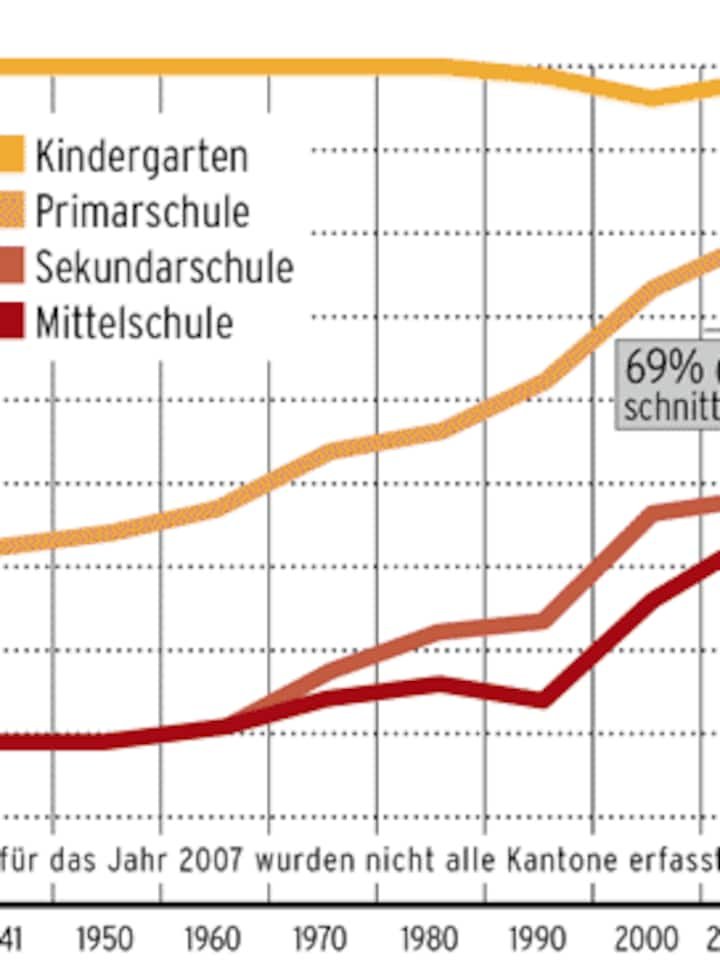

In der wissenschaftlichen Diskussion wird das Phänomen unter dem Schlagwort «Feminisierung der Pädagogik» zusammengefasst: Auf allen Stufen vermitteln immer mehr Lehrerinnen Stoff, der inhaltlich wie methodisch auf Mädchen ausgerichtet ist. Buben und Mädchen sitzen während ihrer gesamten Schulzeit vorwiegend vor Frauen. Glänzen ihre Väter zu Hause zusätzlich mit Abwesenheit, wird das Mängelwesen Mann gänzlich zur Mangelware.

Im Kindergarten gibt es Männer überhaupt erst seit wenigen Jahren. Ihr Anteil dümpelt im tiefen einstelligen Prozentbereich. Mittlerweile stellen Lehrerinnen aber auch eine Mehrheit in den Klassenzimmern (siehe Grafik).

Lehrberufe: Der Frauenanteil steigt

Frauenanteil bei Lehrkräften1, in Prozent

Quellen: BFS & SZH, Infografik: beo/dr

«Kinder sollten im Idealfall Lehrerinnen und Lehrer als Gegenüber haben. Aber das ist Wunschdenken», sagt Anton Strittmatter, Mitglied der Geschäftsleitung des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Der Trend geht in die Gegenrichtung. «Der Lehrerberuf hat bei Männern ein schlechtes Image. Mit der anstehenden Pensionierungswelle – 30'000 Lehrkräfte in den nächsten 15 Jahren – wird darum der Anteil der Lehrerinnen weiter zunehmen.»

Doch in dieser Entwicklung sehen die meisten Experten nicht das Hauptproblem. Sie sind überzeugt, dass Lehrerinnen zwar keine männlichen Vorbilder ersetzen können, ansonsten aber Knaben grundsätzlich genauso gut unterrichten. «Das Geschlecht der Lehrperson garantiert für gar nichts. Unter Buben gibt es ja auch den ‹Meitlischmöcker-Vorwurf›, der Lehrer bevorzuge Mädchen. Und mancher Lehrerin unterstellen Schülerinnen, sie sei gegenüber Buben besonders wohlwollend», sagt Strittmatter, der die pädagogische Arbeitsstelle beim LCH leitet.

Die allmähliche Zunahme weiblicher Lehrkräfte in den letzten 40 Jahren vermag das schlechtere Abschneiden der Knaben nicht zu erklären. Das Geschlechterverhältnis bei der Matura kippte erst im Laufe der neunziger Jahre zugunsten der Mädchen.

Der Jugendpsychologe Allan Guggenbühl sieht denn auch einen anderen Grund für den Erfolg der Mädchen: «Die 68er Pädagogik hat irgendwann in den Neunzigern überhandgenommen.» In seinem Buch «Kleine Machos in der Krise» hat er die Probleme der Jungs in der Schule analysiert. Mit «68er Pädagogik» meint Guggenbühl eine ideologisierte Pädagogik, in der Anliegen der 68er pervertiert worden sind: Aus dem sinnvollen Postulat der schulischen Chancengleichheit der Geschlechter ist de facto ein «Mädchen und Buben sind gleich» geworden. Eine falsche Vorgabe, die bis heute Unheil in Lehrplänen, Unterrichtsmaterialien und Konzepten anrichtet.

So investieren Lehrkräfte viel Energie in das Vermeiden sprachlicher Ungleichbehandlung. Sorgsam achten sie darauf, ihre Schützlinge stets als «Schülerinnen und Schüler» anzusprechen – beim Wolkenschlossbeispiel klingt das so: «Bist du dort ein König, eine Königin?»

Was dagegen die Unterrichtsgestaltung angeht, bleiben die Kinder geschlechtslos. Ausnahmen sind Turnen und sexuelle Aufklärung. Und dies obwohl Studien belegen, dass geschlechtsspezifisches Verhalten nicht einfach das Ergebnis kultureller Sozialisation ist. Männer und Frauen, Buben und Mädchen unterscheiden sich von Kindesbeinen an in Kommunikationsweise, Denkarten und Verhalten – also in allen schulisch relevanten Punkten.

Solche Studien, die sich mit Geschlechterunterschieden und Gehirnfunktionen befassen, lösen bei vielen Pädagogen nach wie vor einen Abwehrreflex aus. In der Vergangenheit war die Skepsis auch angebracht. Männliche Wissenschaftler hatten über Jahrhunderte nach Belegen für eine geistige Unterlegenheit der Frau gesucht. So versuchte der Neurologe Paul Julius Möbius vor gut 100 Jahren, einen evolutionsbedingten «physiologischen Schwachsinn des Weibes» darzulegen – ein derart abstruses Werk, dass man annehmen möchte, es handelte sich um eine Satire. Andere Wissenschaftler wollten allein aus der kleineren Gehirnmasse auf die geistige Unterlegenheit der Frauen schliessen. Unsinn, der nichts mit zeitgenössischer Forschung zu tun hat.

Ebenso unsinnig dürfte die Behauptung mancher 68er Ideologen sein, typisch männliches und weibliches Verhalten werde ausschliesslich über Sozialisation erworben und hätte mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun. Nichtsdestotrotz wirkt Simone de Beauvoirs Bonmot «Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es» immer noch nach.

In Wahrheit ist es ein kompliziertes Wechselspiel von sozialen und genetischen Faktoren, das Männer und Frauen zu dem macht, was sie sind. Die unterschiedlichen Wesensarten hängen massgeblich vom Hormonhaushalt ab.

Frauen produzieren beispielsweise mehr Oxytocin. Das Östrogen erzeugt ein Gefühl von Nähe und Entspannung. Es wird beim Stillen, Kuscheln und bei Orgasmen ausgeschüttet. Zudem begünstigt es fürsorgliches Verhalten, den Aufbau sozialer Kontakte und stärkt das Vertrauen in andere. Neusten Forschungsergebnissen zufolge hilft das Hormon auch dabei, Gefühlsregungen von den Gesichtern der Mitmenschen abzulesen. Das sind alles Eigenschaften, die Mädchen in der Schule als Qualitäten ausspielen können.

Unter den Männern belohnte die Evolution vor allem Stärke, Risikobereitschaft und Schnelligkeit. Für solche Eigenschaften sorgt das Testosteron. Es stimmt kriegerisch, erhöht die körperliche Leistungsbereitschaft und schwächt zugleich soziale Fähigkeiten sowie das Bedürfnis nach menschlicher Bindung.

Was einst den Fortpflanzungserfolg sicherte, ist im Bildungssystem des 21. Jahrhunderts nicht gern gesehen. Schliesslich bereitet die Schule auf eine Dienstleistungsgesellschaft vor, die keine Helden und Draufgänger mehr braucht. Genetisch noch fest verankert, ist der archetypische Mann ein soziales Auslaufmodell – und zugleich das Feindbild feministischer Pädagogik. «Leben Jungs in der Schule ihre Befindlichkeit und Bedürfnisse aus, wird ihnen signalisiert, dass diese Unarten nicht erwünscht sind, sondern bestenfalls behandelbar», sagt Guggenbühl. Die hilflose Antwort des Schulsystems auf «Problembuben» seien psychologische und psychiatrische Interventionen, die nicht selten in langjährige Medikation mündeten.

Eine häufige Diagnose ist das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS); Ritalin die chemische Gegenmassnahme. Jungs mit ADHS-Symptomen sind überdreht, reden ständig drein und lassen sich leicht ablenken. Zudem haben sie Mühe, sich länger zu konzentrieren, und können nicht stillsitzen – viele Eltern dürften ihren Sohn in dieser Beschreibung erkennen. Ab wann dieses Verhalten als krankhaft gilt, ist eine Frage der Definition. «Diese Symptome beschreiben eigentlich normales männliches Verhalten», so Guggenbühl. In der Tat betreffen neun von zehn ADHS-Diagnosen Buben.

«Problemkinder»: Es sind die Knaben

Quelle: Erziehungsberatung Bern

Infografik: beo/dr

«Es gibt Hinweise, dass Mädchen an unser Schulsystem besser angepasst sind. Ihre Fähigkeit, sich auf ein fremddefiniertes Thema zu einem fremdbestimmten Zeitpunkt zu konzentrieren, dürfte grösser sein. Diese soziale Anpassungsfähigkeit, kumuliert mit einem Reifevorsprung, kann zu einer Bevorteilung der Mädchen führen», sagt Pädagoge Anton Strittmatter. Der Reifeunterschied zwischen gleichaltrigen Buben und Mädchen könne bis zu drei Jahren entsprechen.

Das macht sich auch im Verhalten bemerkbar. «Für mein Empfinden sind Mädchen überangepasst», sagt Remo Largo, pensionierter Kinderarzt, Autor und Vater dreier Töchter. Je höher Sekundärtugenden wie Fleiss und Pünktlichkeit gewichtet werden, desto schlechter stünden die Chancen der Jungen. Ein durchschnittlich intelligentes, aber braves Schweizer Mädchen habe bei gleicher schulischer Leistung mehr als dreimal bessere Chancen als ein aufmüpfiger ausländischer Junge, so Largo. «Dass Mädchen schulverträglicher sind als Jungen, darf kein Selektionskriterium sein.»

Die Missstände sind in pädagogischen Kreisen nicht unerkannt geblieben. Und sie haben Buben- und Männerarbeiter auf den Plan gerufen. So hat sich das Netzwerk Schulische Bubenarbeit (NWSB) auf die Fahnen geschrieben, den Jungen eine vielfältige Männlichkeit vorzuleben. Sie wollen ihnen «Erlaubnis zu unmännlichem Verhalten» geben und «unmännliche Gefühle würdigen», auf dass sie die Angst vor solchen Empfindungen nicht in die «emotionale Einsamkeit» führe. Buben sollen weinen, kuscheln und über Gefühle reden. «Auffälliges und aggressives Verhalten ist nicht Ausdruck von Bedürfnissen, sondern von sozialem Zwang, Überforderung und Verunsicherung», sagt NWSB-Vorstand Hansjürg Sieber. Er ist Dozent für Geschlechterkompetenz am Institut für Weiterbildung der PH Bern und langjähriger Oberstufenlehrer. Dass es genetische Geschlechterunterschiede gibt, bestreitet er nicht: «Jungs sind langsamer in der Entwicklung, das wird ihnen bei Selektion und Berufswahl zum Verhängnis.»

Vor allem seien Buben aber benachteiligt, weil sie nach wie vor in ihren Stereotypen bestätigt würden. «Mädchen werden etwa für Fleiss gelobt, Jungs sind einfach begabt oder eben nicht – darum ist es uncool, sich anzustrengen.» Solche Geschlechterstereotypen müsse man endlich durchbrechen. «Der Jäger und Sammler reicht heute einfach nicht mehr – deshalb müssen wir uns um die Sozialisation kümmern und nicht primär um die biologischen Anlagen, die von uns her nicht beeinflussbar sind.»

Matura: Klar mehr Frauen als Männer

Schweizer Maturitätsquote, nach Geschlecht

Quellen: BFS & SZH, Infografik: beo/dr

Guggenbühl sieht das anders: «Derlei ideologisch fixierte Bubenarbeit ist ein Betrug an den Buben.» Statt die Systemfehler zu korrigieren, verschärfe sie das Problem. Wurde früher fälschlicherweise die Frau als Abweichung vom Standardmass Mann begriffen, werden heute Buben am schulischen Erfolgsmodell Mädchen gemessen: Ihre Kameradinnen zeigen sich mehr körperliche Nähe, also müssen Jungs dieses Bedürfnis in gleichem Masse haben.

«Stattdessen müssen wir den Buben wieder das Vertrauen geben, dass als ‹typisch männlich› verschriene Eigenschaften nicht per se falsch sind», sagt Guggenbühl. Dazu gehöre, Buben in ihrer Eigenart zu akzeptieren und ihnen mehr Raum zu geben. Für den Psychologen sind Buben nicht weniger kommunikativ, wie gerne behauptet wird – sie kommunizieren anders. Während Mädchen im täglichen Austausch eher Übereinstimmungen suchen und betonen, ertasten Jungs ihr Gegenüber mittels Provokation. Anhand der Leitfrage «Wie weit kann ich wo gehen?» erstellen sie ein Persönlichkeitsprofil des Interaktionspartners.

Knaben regeln auch ihre Cliquenstruktur anders. Sie wollen herausragen, nicht kooperieren. Körperliche Auseinandersetzungen sind ein zulässiges Mittel, um die Rangordnung festzulegen. Mann darf sich auch mal fetzen. Ist die Hierarchie einmal geklärt, kehrt Ruhe ein.

An vielen Schulen herrscht aber ein verkrampfter Umgang mit Körperlichkeit. In Leitbildern verweisen sie gerne darauf, «gewaltfreie Schule» zu sein und keinerlei körperliche Auseinandersetzungen zu tolerieren – körperliche Stärke wird tabuisiert; gilt als grob, primitiv und roh. «Das ist ein weiteres Problem der feminisierten Schule: Jede Form körperlich aggressiven Verhaltens steht unter Generalverdacht», sagt Remo Largo.

Natürlich müssen wüste Schlägereien unterbunden werden. Aber das Null-Toleranz-Prinzip verhindert oft auch harmlose Rangeleien. «Damit wird den Buben ein soziales Instrument weggenommen, bei dem sie ihre Stärke und Geschicklichkeit ausspielen und erproben können», sagt Guggenbühl. Rangeleien seien für Jungs sogar eine Möglichkeit, Sachfragen auszudiskutieren – zum Beispiel, ob Astronaut oder Kampfpilot der coolere Beruf ist. Der Astronaut verliert, die Sache ist erledigt, und die beiden gehen zusammen Fussballspielen.

Statt aber solchen Interaktionen Raum zu geben, werden sie gänzlich aus dem Schulalltag verdrängt. Diese ablehnende Haltung gegenüber körperlichen Auseinandersetzungen ist ein weiteres Relikt der 68er Bewegung: Sie gründet teils in übertriebenem Pazifismus, teils im Wissen, dass es ja die körperliche Überlegenheit war, die die Jahrtausende anhaltende männliche Dominanz erst ermöglichte – also gehört sie aus der Schule verbannt. Selbst aus dem Turnunterricht: Weil der Körper das Ziel ist, wurde Sitzball zur verwerflichen Spielform; genauso wie Völkerball, das als Kriegsspiel verpönt ist, weil dabei ein Volk das andere in den Himmel befördert. Statt dem allseits beliebten Spiel einen neuen Namen zu geben, wurde es geächtet. Pädagogen erdachten Spiele wie «Rugby ohne Körperkontakt»; Fussball, bei dem die Jungs nur Pässe, aber keine Tore schiessen dürfen, oder ganz allgemein «Spiele ohne Sieger».

Doch Jungs wollen sich messen, übertrumpfen und einzigartig sein. Spiele wie Sitzball sind dafür perfekt: Es gilt einen Gegner nach dem anderen zu bezwingen; am Schluss steht allein, für alle sichtbar, der Sieger. «Wettbewerb ist ein Motivator», sagt Guggenbühl. Statt ihn aus dem Schulalltag zu verbannen, sollten ihn sich die Lehrer zunutze machen. Das sieht auch Bubenarbeiter Sieber so – «allerdings brauchen auch Mädchen Wettbewerb, nicht nur Jungs».

Die Behauptung, unsere Schulen seien durch weniger Konkurrenzdenken den Mädchen angepasst worden, hält Anton Strittmatter vom Lehrerverband für, «sagen wir es deutsch: Bockmist». Dahinter steckten ideologische Behauptungen von Leuten, die nie in einem Klassenzimmer stünden. «Sonst könnten sie das enorme Konkurrenzgerangel gerade unter den Mädchen nicht übersehen. Eine Konkurrenz, die sich manchmal ungehemmt und äusserst brutal entfalten kann», so Strittmatter. «Das mit dem pazifistischen 68er Groove ist eine Erfindung von ‹Experten›, die mediale Aufmerksamkeit erhaschen wollen.»

Für Allan Guggenbühl geht es nicht nur um Konkurrenzkampf, sondern auch um Aggression. Freiräume, in denen sich Buben damit auseinandersetzen können, fehlten: «Statt ihnen aggressive Spiele zu verbieten, müssen wir den Jungs zeigen, wie Kampfspiele ablaufen und wie man sich mit Aggressionen auseinandersetzt.» Das sei wichtig, weil Aggression eine tiefere Bedeutung habe: «Wenn auf dem Pausenplatz Rivalitäten ausgetragen werden, dann geht es auch um die Auseinandersetzung mit einer Seinsfrage – dazu muss man aber wirklich schwitzen, wirklich ein wenig Angst haben, und es muss auch ein bisschen wehtun.»

Doch Toleranz gegenüber Raufereien ist heute schwierig. Strittmatter: «Die Grenzen haben sich bei Kindern und Jugendlichen verschoben. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass einer, der am Boden liegt, nicht weiter geschlagen wird. Hier ist ein Tabu gebrochen worden. Übernehmen Sie mal die Verantwortung, Raufereien wohlwollend zuzuschauen, wenn Sie wissen, dass immer mehr Jugendliche solche Fairnessgrenzen nicht mehr einhalten. Die Verletzungsgefahr ist klar grösser geworden.»

Den Lehrern droht eine weitere Gefahr: Immer mehr Eltern schalten im Konfliktfall die Justiz ein. «Wenn früher der Sohn mit einem blauen Auge nach Hause kam, gab ihm der Vater eine Ohrfeige. Heute geht er zum Rechtsanwalt – die Schule muss mit einer Klage rechnen, weil sie ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei.»

In einzelnen Schulen hat dennoch ein Umdenken stattgefunden. Rangeleien werden wieder zugelassen, sofern sie mit einem vereinbarten Stoppwort beendet werden können. Wichtig seien klare Regeln, sagt Allan Guggenbühl: «Dadurch lässt sich eine Grenze zu Gewalt ziehen: Wer gegen diese Regeln verstösst, begeht Gewalt.»

Pädagoge Anton Strittmatter warnt davor, die «armen Buben» jetzt zum Hauptproblem an unseren Schulen emporzustilisieren. «Viel dramatischere Benachteiligungen sind schichtspezifisch oder ergeben sich aus einem Migrationshintergrund. Die Anzahl Bücher im Elternhaus definiert halt immer noch, wie gut ein Kind lesen kann.»

Remo Largo hält dagegen: «Wenn ein Missverhältnis von mittlerweile 60 zu 40 Prozent bei den Maturitäten nicht als dringendes Problem wahrgenommen wird, zeigt dies die Hilflosigkeit der Behörden.» Für diese scheint das Thema tatsächlich von geringer Priorität. Weil die Geschlechterfrage nicht nur den bevölkerungsreichsten, sondern alle Kantone betreffe, wollte die Zürcher Bildungsdirektorin Regine Aeppli keine Stellung nehmen. Doch auch die Präsidentin der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Isabelle Chassot, fand keine Zeit, Fragen zu beantworten.

Als früher die Benachteiligung der Mädchen als stossend empfunden wurde, hat man das Schulsystem geändert. Von den Knaben wird heute erwartet, dass sie sich anpassen. Das werden sie nicht.

Wo Mädchen und Knaben verschieden sind

Körper und Gesundheit | |||

| Bis zur achten Schwangerschaftswoche haben alle Embryonen ein weibliches Gehirn. Dann setzt bei Buben ein Testosteronschub ein, der Zellen in den Kommunikationszentren abtötet und in den Sex- und Aggressionszentren mehr Zellen heranwachsen lässt. In den Gehirnen von weiblichen Föten entstehen mehr Verknüpfungen in jenen Zentren, die für Kommunikation und Gefühlsverarbeitung zuständig sind. Ab zwei Jahren ist bei Buben eine grössere Muskelkraft feststellbar. Weibliche Frühgeburten haben eine 1,7-mal höhere Überlebenschance als männliche. | Buben haben nur ein X-Chromosom: Da viele neurologisch relevante Gene auf dem X-Chromosom liegen, treten bei Knaben häufiger extreme Genvariationen auf. Buben entwickeln zuerst grobmotorische Fähigkeiten. Erst nach der Pubertät wird die Feinmotorik perfektioniert. Bei Mädchen ist es umgekehrt. Die Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht ist ein Hauptrisikofaktor für ein vorzeitiges Ableben. Darum beträgt die Lebenserwartung von Frauen 83 Jahre, diejenige von Männern 78. | ||

Wahrnehmung und kognitive Fähigkeiten | |||

| Die taktile Sensibilität der Hände und Finger ist bei Mädchen und Frauen höher. Dank diesem Fingerspitzengefühl erbringen Mädchen schon im Vorschulalter bessere Leistungen in Sachen Feinmotorik. Frauen sehen nachts besser, aber sind schwächer, was die Sehschärfe angeht. Mädchen beginnen früher zu reden und übertreffen Buben in Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit. Im Durchschnitt können Mädchen früher zählen (ab drei Jahren). In den ersten Grundschuljahren zeigen sie auch eine bessere Rechenleistung als Buben. | Bei Kindern bis zum 12. Lebensjahr sind die Jungen den Mädchen an Hörempfindlichkeit überlegen. Während Mädchen mit den Augen eher den gesamten Raum abtasten, erforschen Jungen ihre Umgebung durch Betrachtung einzelner Aspekte. Sie zeigen dabei ein ausgeprägteres Erkundungsverhalten. Jungen haben ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen. Es fällt ihnen leichter, aus zweidimensionalen Mustern einen dreidimensionalen Körper zu falten. Jungs entwickeln viermal häufiger eine Leseschwäche. Bei allgemeinen Sprachstörungen ist das Verhältnis 2,5 zu 1. | ||

Sozialverhalten und Kommunikation | |||

| Neugeborene Mädchen halten viel länger Blickkontakt. Zudem hören sie Stimmen doppelt so lange aufmerksam zu wie neugeborene Buben. Mädchen sind häufiger bereit, den Aufforderungen von Erwachsenen nachzukommen. Buben reagieren eher auf Verstärkung durch andere Jungen und weniger auf Erzieher. In der Pubertät wird das weibliche Gehirn von Östrogen überschwemmt. Daher konzentrieren sich Mädchen in diesem Alter vorwiegend auf Gefühle und Kommunikation. Mädchen zeigen häufiger ein indirektes aggressives Verhalten gegenüber Dritten, wie zum Beispiel Lästern. | Buben zeigen ab dem vierten Lebensjahr ein ausgeprägteres Dominanz- und Konkurrenzverhalten. Zudem ist eine sehr viel höhere Rate an offenem aggressiven Verhalten (physisch und verbal) beobachtbar. Schon ab dem Kindergartenalter spielen Jungen lieber mit hresgleichen. Ihre Kameradinnen berücksichtigen sie eher nicht als Spielpartner. Bei Mädchen ist diese Bevorzugung des eigenen Geschlechts nicht so eindeutig. Jungen achten kaum auf weibliche Stimmen – wie auch männliche Erwachsene – und kommen deren Aufforderungen nicht nach. Diese Eigenart zeigt sich früh und in allen Kulturen. | ||

So wirds besser für Buben

1. Mehr Männer in die Schule

Der Lehrberuf hat ein Caritas-Image: Gutmütige Lehrkräfte reiben sich an schwierigen Schülern und noch schwierigeren Eltern auf. Und je höher der Lehrerinnenanteil an den Schulen ist, desto mehr schreckt der Beruf Männer ab. Ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss. Eigentlich wissen es alle: Der Beruf ist anspruchsvoll und wäre darum eine Herausforderung. Das muss den Männern wieder vermittelt werden.

Wer sich einer Herausforderung stellt und Erfolg hat, erwartet Wertschätzung und längerfristig eine Karrieremöglichkeit. Es geht um mehr als einen gerechten Lohn. Lehrpersonen fehlt eine Laufbahnperspektive, die Karriereschritte und Spezialisierungen erlaubt. Was in den meisten Berufen selbstverständlich ist, sollte auch in der Schule Einzug halten.

An den pädagogischen Hochschulen herrscht Wildwuchs. Ständig erfinden sie neue Ausbildungsgänge, für die es in der realen Schulwelt gar keine Jobs gibt. Das frustriert jeden weiterbildungswilligen Lehrer. Die Kantone und die Erziehungsdirektorenkonferenz sind gefordert, den Wildwuchs zu stoppen.

2. Mehr Raum für die Knaben

Mehr Männer vor Wandtafeln garantieren noch keinen Lernerfolg bei Buben. Pädagogen müssen akzeptieren, dass Buben und Mädchen unterschiedlich funktionieren, und daraus Konsequenzen für den Unterricht ziehen. Die Schule soll sich nach dem Wesen der Kinder ausrichten und nicht umgekehrt.

Lehrer müssen mehr Freiräume für geschlechterspezifische Aktivitäten schaffen. Mädchen und Buben für einzelne Projekte getrennt zu unterrichten ermöglicht den Geschlechtern angepasste Lernsituationen. Buben zum Beispiel profitieren mehr von Frontalunterricht als Mädchen.

Rangeleien sind für Buben eine wichtige Form der Auseinandersetzung mit ihrem Gegenüber. Vorschnell werden solche Auseinandersetzungen mit roher Gewalt verwechselt und sanktioniert. Eine bubenfreundlichere Perspektive im Unterricht kann zudem helfen, auf aufmüpfige Knaben auch mal etwas gelassener zu reagieren.

32 Kommentare