Die Psychiatrie krankt

Psychische Krankheiten nehmen ständig zu. Zugleich wollen immer weniger Medizinstudierende Psychiater werden. Es droht ein fataler Engpass.

Veröffentlicht am 12. Oktober 2009 - 09:16 Uhr

Es ist paradox: Psychiatrische Expertise ist in unserem Land gefragt wie kaum je zuvor – sei es für die Behandlung psychisch Kranker, sei es für die Begutachtung von Straftätern –, aber immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte wollen Psychiater werden. Im vergangenen Jahr legten gerade noch 54 Assistenzärzte, die in der Schweiz studiert hatten, eine Facharztprüfung in Psychiatrie ab, in den Jahren 2005 und 2006 waren es noch je 86 gewesen. Das geht aus einer Statistik der Ärzteverbindung FMH hervor. Die Zahlen spiegeln einen längerfristigen Abwärtstrend: In den neunziger Jahren hatten sich noch über zwölf Prozent aller Medizinstudierenden nach dem Staatsexamen auf Psychiatrie spezialisiert. Heute beträgt diese Rate noch zwischen vier und fünf Prozent.

Entsprechend kritisch ist die Altersstruktur der Psychiater. Das Durchschnittsalter beträgt weit über 50 Jahre, in Genf, einem Kanton mit traditionell hoher Psychiaterdichte, liegt es gar bei 57 Jahren.

Eine Studie des Zürcher Unispitals, die von 2000 bis 2009 die Karriereentwicklung junger Ärztinnen und Ärzte untersuchte, kommt zu einem ernüchternden Befund: Der Schweiz geht allmählich der Psychiater-Nachwuchs aus. Früher oder später führt dies zu einem Versorgungsengpass. «Dieser Mangel ist bereits jetzt im stationären Bereich offenkundig», schreibt Studienleiterin Barbara Buddeberg im Fachblatt «Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie».

Aus Patientensicht ist die Entwicklung besorgniserregend, denn psychische Erkrankungen nehmen weltweit zu. «Schon heute sind sie die Hauptursache für Behinderungen», sagt Gerhard Ebner, Direktor der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel. Ein Viertel bis ein Drittel der «durch Krankheit verlorenen Lebensjahre» geht laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO auf das Konto von psychischen Krankheiten; in den reichen Ländern sind Depressionen die häufigste Ursache. In der Schweiz rechnet man, dass nur die Hälfte aller Menschen, die an Depressionen leiden, überhaupt ärztliche Hilfe bekommt, und lediglich bei einem Bruchteil sei diese Hilfe «adäquat».

Psychische Störungen sind oft komplex. Zu den seelischen Aspekten können sich körperliche, hirnorganische und soziale Faktoren gesellen; Medikamente sind dabei genauso gefragt wie Psychotherapie oder soziale Massnahmen. «Es ist die Kernkompetenz des Psychiaters, diese verschiedenen Aspekte zu integrieren und die Diagnostik wie die Behandlung zu steuern», sagt Ebner. Während dies in den Städten (noch) recht gut klappt, sind ländliche Gebiete schon heute unterversorgt. Der Mangel sei in manchen Kantonen eklatant. Es trifft vor allem Randgruppen: Migranten, alte Leute, die sich mit ihren Altersdepressionen nicht zum Psychiater getrauen, und Kinder.

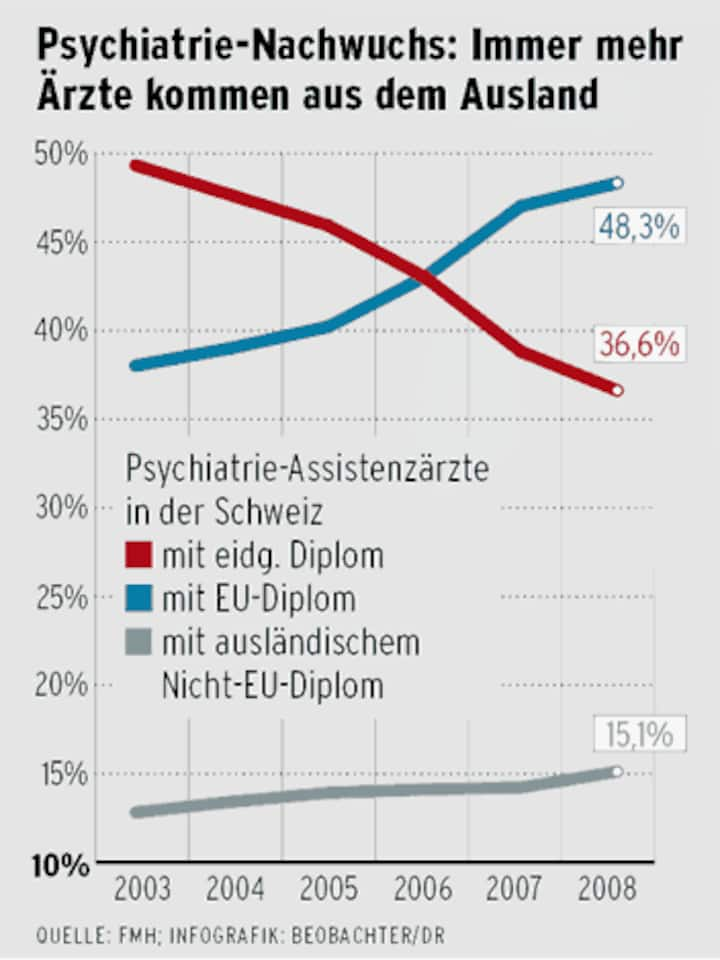

Psychiatrische Institutionen wie Kliniken, Ambulatorien oder Beratungsstellen haben in den letzten Jahren zwar massiv Stellen geschaffen. 2008 waren gemäss Angaben der FMH in der Schweiz 2722 Psychiaterinnen und Psychiater tätig, gegenüber 2132 im Jahr 2003. Die Institutionen können ihre Stellen aber nur besetzen, «indem man alle möglichen Klimmzüge macht und den Nachwuchs aus dem Ausland holt», wie Mario Etzensberger, ehemaliger Direktor der Klinik Königsfelden, erklärt (siehe Grafik). Die meisten ausländischen Assistenzärzte stammen aus Deutschland und Österreich. Weil aber auch diese Quellen allmählich versiegen, rekrutiert man die Fachkräfte zunehmend in Osteuropa und den Balkanländern – in der Hoffnung, «dass sie bald gut Deutsch lernen», so Mario Etzensberger. Denn die Sprache spielt in der Psychiatrie wie in keinem anderen medizinischen Fach eine entscheidende Rolle, ein Psychiater mit geringer Sprachkompetenz sei «wie ein Chirurg mit Parkinson». Immerhin hat Etzensberger schon erlebt, dass ein Serbe sein schlechtes Deutsch mit einem aussergewöhnlichen Charisma wettgemacht habe und dafür von den Patienten geliebt wurde.

Dass das Fischen im Ausland keine nachhaltige Lösung ist, hat die Fachgesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) schon lange erkannt. Fragt sich nur: Warum ist die Psychiatrie bei jungen Schweizer Ärzten so wenig beliebt? SGPP-Präsident Hans Kurt nennt mehrere Gründe: Der Numerus clausus, der über die Zulassung zum Medizinstudium entscheidet, gewichte die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten zu stark – was der Psychiatrie mit ihrem ganzheitlichen Ansatz nicht entgegenkomme. Die Weiterbildung zum Facharzt sei kompliziert und zudem kostspielig. So muss ein Assistenzarzt die vorgeschriebene, mehrere zehntausend Franken teure Ausbildung in Psychotherapie selbst berappen. «In keinem anderen medizinischen Fach werden den jungen Ärzten vergleichbare Weiterbildungskosten aufgebürdet», sagt Kurt. Wer glaubt, diese Investition werde später durch ein üppiges Einkommen kompensiert, täuscht sich: Mit einem Jahresverdienst von 127'000 Franken arbeitet ein Psychiater weit unter dem durchschnittlichen Ärzteeinkommen von 177'000 Franken.

Am meisten aber, dies bestätigen sämtliche Experten, haben Psychiater unter einem Stigma zu leiden, das an ihrem Berufsstand klebt wie alter Kaugummi: Psychiater seien – salopp gesagt – nicht viel weniger verrückt als ihre Klientel. Soziologieprofessor Christoph Maeder bringt es auf den Punkt: «Das gegenwärtige Diskussionsklima ist für die Psychiatrie nicht vorteilhaft. Der Verdacht besteht, dass die Psychiatrie eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung ist: Wer stellt die vielen Zeugnisse zur Arbeitsunfähigkeit aus?» Wenig schmeichelhaft ist auch folgendes, in den Spitälern gern herumgebotenes Bonmot: «Der Chirurg kann alles und weiss nichts, der Mediziner weiss alles und kann nichts, der Psychiater weiss nichts und kann nichts.» Seriöse Betrachtungen widerlegen dieses Negativimage. Barbara Buddeberg aus Zürich hält fest: «Das nach wie vor latent verbreitete Vorurteil, Psychiater würden sich in Persönlichkeitsmerkmalen von Kollegen anderer Fachrichtungen unterscheiden, findet in unserer Studie keine Bestätigung.» Kurz: Psychiater sind so «normal» wie andere Ärzte und Ärztinnen auch.

Sie könne eigentlich nicht begreifen, warum die Psychiatrie so unattraktiv sein soll, sagt die Psychiaterin Christine Romann, die seit 25 Jahren in Zürich eine eigene Praxis hat und im Zentralvorstand der FMH sitzt. «Das Fach hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt», so Romann. «Psychiatrie ist enorm spannend geworden, besonders wenn sie sich in der Schnittstelle von biologischen, psychischen und sozialen Gesichtspunkten behaupten kann.» Dank diesem integrativen Ansatz, bei dem verschiedene Fachgebiete miteinander vernetzt werden, sehen viele die Psychiatrie heute an einem Wendepunkt. Insbesondere durch den Einbezug der Neurowissenschaften habe das Fach frischen Wind bekommen. «Die Weltverbesserer sind ausgestorben», sagte schon vor Jahren der renommierte deutsche Psychiater und Hirnforscher Manfred Spitzer. Das allerdings hat die Öffentlichkeit bislang kaum mitbekommen.