Wo fängt Luxus an?

Ist ein Boot Luxus? Ein neues Velo? Eine Klimaanlage? Es kommt darauf an. Eins ist klar: Armen gönnt man wenig. Die Stiftung SOS Beobachter hilft.

Veröffentlicht am 10. November 2022 - 14:11 Uhr

Luxusobjekt: Manchmal bezahlen Sozialämter nicht einmal eine Brille, auch wenn sie medizinisch notwendig wäre.

Update: Unverhofftes Böötli-Glück

Daniela Willimann* (Name geändert) ist gesundheitlich so stark angeschlagen, dass sie in einem Pflegeheim mit 300 Franken Taschengeld von der Sozialhilfe über die Runden kommen muss. Ihr Ein und Alles ist ihr Boot «Schneeflöckli». Doch für den Anlegeplatz fehlt der 57-Jährigen das Geld. Die Stiftung SOS Beobachter griff ein und übernahm die Kosten für 2022 (Beobachter Nr. 23/2022).

Zehn Tage nach dem Bericht bot ein Leser Daniela Willimann an, die Miete für 2023 zu übernehmen – ein Weihnachtsgeschenk. Als Dankeschön hat Willimann den Spender auf eine Bootsfahrt auf der Aare eingeladen.

Doch eine Sorge bleibt ihr: dass das Sozialamt ihr das geschenkte Geld als Einkommen anrechnet. «Ich hoffe sehr, dass man hier kulant ist», sagt sie.

Wer helfen will, ohne Konflikte mit Sozialversicherungen zu riskieren, spendet besser an SOS Beobachter. Die Stiftung hilft Menschen wie Daniela Willimann.

Daniela Willimanns* (Name geändert) Augen funkeln prüfend. Dann findet sie: «Jesus hat Sie geschickt.» Sie steht da, schwarze Trainerhose, brauner Wollpulli, Faserpelz-Gilet, weisse Fischermütze, alles ein bisschen zu gross. Flink schiebt die kleine Frau ihren Rollator vor sich her. Nichts kann sie aufhalten, kein Randstein, keine Wurzel, keine Baustelle.

Auf wackligen Beinen steigt sie dann zum Bootssteg an der Aare hinunter. «Jesses, hoi Schneeflöckli!», entfährt es ihr.

Die 57-Jährige ist gesundheitlich angeschlagen. Sie lebt in einem Pflegeheim und muss, bis sie die IV-Rente erhält, mit monatlich 300 Franken durchkommen. So wenig Taschengeld gibts von der Sozialhilfe. Aber sie besitzt ein Boot und will es nicht hergeben (siehe Video «Mit Spenden einen Bootsplatz finanzieren?»).

«Schneeflöckli» heisst ihr Schifflein. Weil es geschneit hat, als sie es vor 20 Jahren über ein Inserat umsonst bekam. Es war verdreckt und kaputt. Eigenhändig habe sie es wieder zwäggmacht. Die gepolsterten Sitze lassen sich zur Liegefläche ausklappen, so dass man sogar im «Schneeflöckli» schlafen kann. «So schön, gäled Si!»

Ohne Boot gehts nicht

Schön, ja. Aber auch ein wenig Luxus in ihrer Situation, nicht? Sie sagt: «Das Boot gehört zu meinem Leben, es erspart mir den Psychologen.»

Dann streckt sie die Hände aus: «Sehen Sie, alles an mir ist klein. Wegen der Dinge, die ich erlebt habe.» Als Kind habe man sie missbraucht, misshandelt, ausgehungert, eingesperrt. Jahrelang. «Abartig. Abartig! Nicht alle Geschwister haben es überlebt.» Sie habe ein Buch geschrieben. Es sei fast fertig. «Nur noch 1200 Franken für den Druck fehlen. Und das Lustige muss noch rein, sonst haut es einen um.» Auf der Aare könne sie ein wenig vergessen, was sie erleben musste. Ihr kleines Boot sei kein Luxus, sondern «das Einzige, was mir noch etwas bedeutet». Aber jetzt kann sie die Pacht für den Anlegeplatz nicht mehr zahlen.

Daniela Willimann* (Name geändert) hat ein Boot, konnte aber den Anlegeplatz nicht mehr bezahlen: SOS Beobachter half ihr, weil das Boot ihr hilft.

Was Luxus ist und was nicht, das ist auch eine Frage der Perspektive. Dreimal pro Jahr in die Ferien? Selbstverständlich. Dem Kind eine Gitarre kaufen, weil es Unterricht nehmen möchte? Logisch. Einen neuen Computer posten, bevor der alte schlappmacht? Klar doch. Was für die meisten normal ist, ist für einige Luxus, den sie sich unmöglich leisten können. Wer an der Armutsgrenze lebt, für den ist schon ein Wochenende auf dem Campingplatz fast unerschwinglich.

Was diejenigen, die genug haben, denen gönnen, die zu wenig haben, ist nochmals eine ganz andere Geschichte. Das zeigt auch eine noch unveröffentlichte Studie des Zürcher Verhaltensökonomen Sandro Ambühl: Die meisten sind bereit, Bedürftige zu unterstützen. Aber eben nur mit dem, was sie selbst als notwendig erachten (siehe «Was würden Sie Armen geben?»).

89 Franken für PC, Internet, Telefon

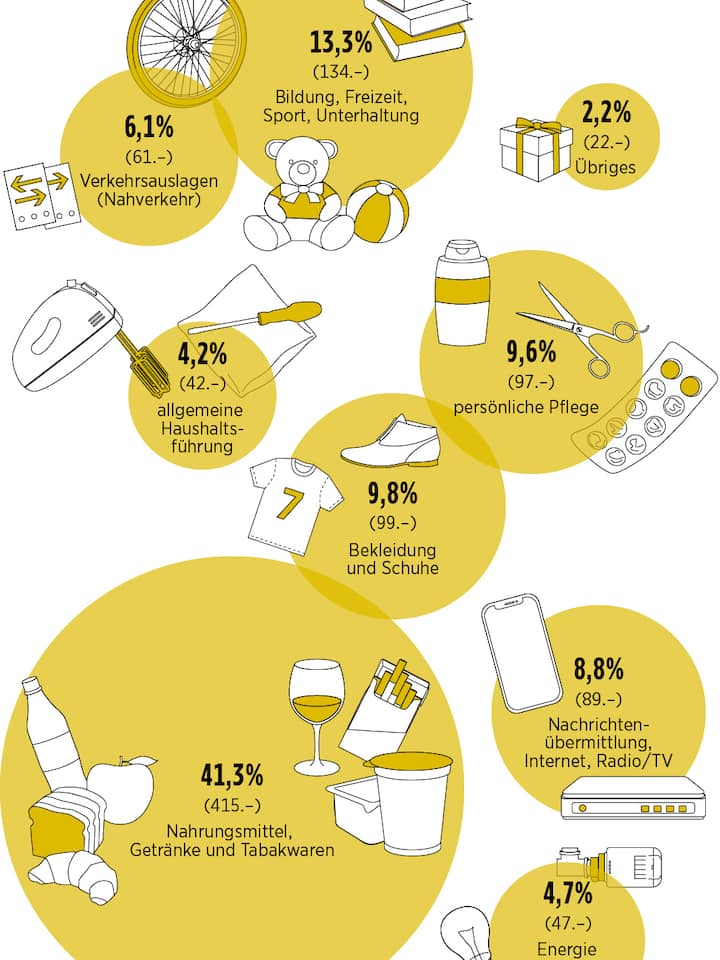

Dieses «Notwendige» zeigt sich auch in der Sozialpolitik. Für den neuen PC etwa sind monatlich 89 Franken vorgesehen. Doch damit müssen auch Telefon, Internet, TV, Serafe und die entsprechenden Geräte bezahlt werden. So sieht es der Warenkorb für Sozialhilfebezüger vor, den die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) zusammengestellt hat. Er gibt an, wie viel des monatlichen Grundbedarfs wofür zur Verfügung steht (siehe Grafik «Leben mit dem Minimum»). Dabei orientiert er sich am Konsumverhalten jener zehn Prozent der Bevölkerung mit den tiefsten Einkommen. Dieses soziale Existenzminimum umfasst das Notwendigste, um auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.

Daneben gibt es auch sogenannte situationsbedingte Leistungen. Das Sozialamt kann zum Beispiel eine Gitarre finanzieren. Die Betonung liegt auf «kann». Laut der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) verweigern viele Sozialämter sogar Kosten für medizinisch notwendige Leistungen wie Brillen oder Zahnbehandlungen. Auch Autoreparaturen oder ein Parkplatz werden häufig nicht übernommen – selbst wenn das Fahrzeug bewilligt ist.

Das Auto, mit dem eine Pflegerin zur Nachtschicht fährt, wird so zum Luxusgut. Ein grosses Problem, sagt UFS-Jurist Tobias Hobi. «Ich betreue einen Fall, bei dem die Autokosten rund einen Drittel des Grundbedarfs auffressen. Existenzbedrohend!»

1006 Franken im Monat müssen einer Einzelperson zum Leben reichen; davon geht man in 17 Kantonen aus. Dieser Grundbedarf muss alles decken ausser Miete, Krankenkasse und Versicherungen. Sozialhilfebezüger können den Betrag selbst einteilen. Die Zahlen zeigen, wofür die ärmsten zehn Prozent der Haushalte wie viel ausgeben.

Ein Velo für Sozialkontakte

Manchmal liegt nicht mal ein Velo für einen Schüler drin. Etwa für Demir Karakas* (Name geändert). Er ist 14 und lebt mit seinen Eltern und drei Geschwistern im Mittelland. Im Hause Karakas ist viel los: Der Cousin, die Cousine, deren Mutter und noch zwei, drei andere Kinder wuseln durch die Stube. «Willkommen in der türkischen Grossfamilie», sagt Vater Orhan Karakas* (Name geändert).

Demir ist sein Ältester. Er besucht die Oberstufe im Nachbardorf. Im ersten Jahr fuhr er mit vier Kollegen mit dem Velo zur Schule. Dann sei es mehr oder weniger auseinandergefallen. «Man kann es nicht mehr flicken», sagt Demir. Er braucht ein neues Velo. Am liebsten sollte es schwarz sein und nicht zu dünne Reifen haben, weil der Weg teilweise über Kies führt. Doch die Eltern sind auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen. Demirs kleine Schwester ist Autistin und braucht rund um die Uhr Betreuung. Vater Orhan Karakas kann nur Teilzeit als Pizzaiolo arbeiten. Er verdient zu wenig, um die sechsköpfige Familie durchzubringen.

Ohne Velo muss Demir im Bus zur Schule. Die Sozialhilfe bezahlt zwar das Billett, aber kein neues Velo. Beides zusammen wäre Luxus. Das kann man so sehen – das kann man auch anders sehen. Sicher, Demir stirbt nicht, wenn er den Schulweg allein bestreiten muss. Aber er wird viele Abenteuer verpassen, die man eben nur zusammen erlebt.

Anwalt Tobias Hobi findet es besonders stossend, wenn bei Kindern wie Demir gespart wird. «Es ist kurzsichtig und führt oft zu Ausgrenzung. Das ist kontraproduktiv.»

«Wer nicht erwerbstätig ist, darf nicht mehr bekommen als jemand, der arbeitet – diese Vorstellung ist in der Gesellschaft tief verankert.»

Peter Streckeisen, Armutsforscher an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Sandro Ambühls Studie liefert Anhaltspunkte, woher diese Knausrigkeit kommt und warum so viele die staatlichen Leistungen möglichst einschränken wollen. Je eher Studienteilnehmende dachten, jemand sei selber schuld an seiner Notlage, desto stärker griffen sie ein. Viele waren sehr restriktiv. Sie denken also, man müsse Bedürftige bevormunden, denn sie selber träfen falsche Entscheidungen. Dahinter steht der Glaube, dass alle es schaffen können, wenn sie nur wollen und sich genug anstrengen.

Die Studie wurde in den USA durchgeführt. Die Idee der Tellerwäscherkarriere ist dort wohl stärker verankert als in der Schweiz. Letztlich zieht sich dieser Gedanke aber auch durch unser Sozialsystem. In der Sozialhilfe, aber auch bei der Arbeitslosenversicherung gibt es obligatorische Massnahmen und Beschäftigungsprogramme. Wer sich weigert, daran teilzunehmen, wird sanktioniert. Keine Leistung ohne Gegenleistung.

«Wer nicht erwerbstätig ist, darf nicht mehr bekommen als jemand, der arbeitet – diese Vorstellung ist in der Gesellschaft tief verankert», sagt Peter Streckeisen, Armutsforscher an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Aus dem Recht auf Beschäftigung sei zunehmend eine Pflicht zum Arbeiten geworden. Dabei sei gar nicht mal klar, ob all diese verordneten Massnahmen überhaupt helfen, eine Stelle zu finden. «Doch das ist im Grunde gar nicht wichtig. Es geht um die Botschaft: ‹Es gibt nichts geschenkt.›»

«Hinter dieser Aktivierungslogik verbirgt sich ein negatives Menschenbild», sagt auch Yann Bochsler, der an der Fachhochschule Nordwestschweiz dazu forscht. «Man geht davon aus, dass Arme an ihrer Situation selber schuld sind, von sich aus nicht genug unternehmen und man sie zwingen muss.» So werde Armut individualisiert. Doch das widerspreche der Realität. «Armut ist grösstenteils strukturell bedingt.» Heisst: «Nicht Trägheit oder zu wenig Eigenverantwortung führen zu Armut, sondern: zu tiefe Löhne, zu hohe Ausgaben für Familienhaushalte, fehlende Ausbildungen.»

Und die Klimaanlage?

Ausserdem sei eine Integration in den Arbeitsmarkt für viele kein realistisches Ziel, sagt Bochsler. Statt Zwang und Druck auszuüben, solle man sich besser Gedanken machen, wie man mit diesen Menschen umgehe und sie sozial integrieren könne. «Auch sie haben ein Recht, in Würde zu leben und nicht ständig vorgehalten zu bekommen, sie seien faul.»

Und wo fängt in der Sozialhilfe der Luxus an? Schon recht bald. Roger Jenni wäre mit seinem Anliegen wohl bei jeder Sozialversicherung abgeblitzt. Der 38-Jährige wünschte sich eine Klimaanlage. Wenn das kein Luxus ist! «Ja, man kann das schon so sehen», sagt er. Für ihn gehe es aber nicht ohne.

Er sitzt auf dem Sofa, auf seinem Schoss räkelt sich Kater Garfield. Die Balkontür steht offen, in der Wohnung hat es vielleicht 18 Grad. «Gerade noch angenehm», findet Jenni. Er ist barfuss und trägt Kurzarm. Jenni ist vor drei Jahren eingezogen. Die Wohnung liegt direkt unter dem kaum isolierten Estrich. «Im Sommer wird es bis zu 30 Grad warm.» Das kann für ihn gefährlich werden, denn er hat seit Geburt Herzprobleme. Die Hitze macht ihm zu schwer zu schaffen.

Doch zügeln, schon wieder, wäre zu viel für Jenni. «Ich habe niemanden, der mir hilft», sagt er. Er habe keine Freunde, werde nicht akzeptiert. Und alles nur, weil er gern Frauenkleider trägt. «Ich ging mit Jupe zur Schule.» Er habe nie Anschluss gefunden. «Aber ich mag mich nicht verbiegen, für niemanden», sagt er. Hier im Haus fühle er sich endlich wohl. «Die Nachbarn haben mich schon im Bikini gesehen, und es ist in Ordnung. Wer weiss, was mich an einem anderen Ort alles erwarten würde.»

Jenni hat eine IV-Rente und bezieht Ergänzungsleistungen. Eine Klimaanlage liegt eigentlich nicht drin. Und trotzdem steht jetzt eine in der Stube, die er professionell installiert hat: Für den Abluftschlauch hat er ein Fenster herausgenommen, durch eine Holzplatte mit Loch ersetzt, alles abgedichtet. «So wird keine Energie verschwendet, und im Winter heize ich eh kaum», sagt er. Für ihn ist klar: Den letzten Hitzesommer hätte er ohne das Gerät nicht ausgehalten.

Roger Jenni brauchte eine Klimaanlage, konnte sie sich aber nicht leisten: SOS Beobachter half ihm, weil er Herzprobleme hat.

Ein Boot, ein Velo trotz ÖV-Abo, eine Klimaanlage: alles eigentlich überflüssig. Aber wenn ein Boot hilft, den Lebensmut zu erhalten, ein Velo Freundschaften festigt und eine Klimaanlage der Gesundheit dient, ist es eben womöglich doch kein Luxus. Bei SOS Beobachter ist man davon überzeugt – die Stiftung hat diese drei Wünsche erfüllt.

«Es gibt keine fixen Kriterien, wo Luxus beginnt», sagt Beat Handschin, Geschäftsleiter der Stiftung. «Wir setzen uns bei jedem Gesuch mit der Situation einer hilfesuchenden Person auseinander und entscheiden auf dieser Grundlage.» Manchmal heisst die Antwort dann: leider nein!

Zum Beispiel zum Wunsch einer Familie mit zwei Kindern, sie erwerbstätig, er arbeitslos: Sie wollten Geld für einen Geschirrspüler, damit der Vater mehr Zeit für die Kinder habe. «Abwaschen macht zwar vielen keinen Spass, eine Notlage ist es aber nicht», sagt Handschin.

Schwieriger sei die Entscheidung, wenn es um Ferien gehe. «Das Bedürfnis ist nachvollziehbar, aber Ferien lindern meist keine Not. Wir kommen nur für sie auf, wenn sie eine persönliche Notlage nachhaltig verbessern.»

Von Ferien können Menschen, die an der Armutsgrenze leben, nur träumen. Auch im Skos-Warenkorb sucht man sie vergeblich. Ob sie zu einem sozialen Existenzminimum gehörten, darüber liesse sich streiten. Solange es nicht so ist und auch viele andere nicht zwingend lebensnotwendige Leistungen als Luxus angesehen werden, bleibt Bezügern nur der Gang zu Hilfswerken wie SOS Beobachter.

Mit Spenden einen Bootsplatz finanzieren?

Wie grosszügig sind wir gegenüber Bedürftigen? Und wie viele Vorschriften würden wir ihnen machen, wenn wir sie unterstützen? Das untersuchte der Zürcher Verhaltensökonom Sandro Ambühl mit einem Experiment in den USA. Bedürftige Personen, die staatliche Unterstützung erhalten (Lebensmittelmarken), sollten entweder ein halbes Jahr lang Lebensmittel im Wert von 50 Dollar erhalten oder Gutscheinkarten. Diese könnte man für Waren aller Art einlösen, ihr Wert reichte von 0 bis 130 Dollar. 4000 Personen sollten nun entscheiden, ob die Empfängerin oder der Empfänger frei wählen kann oder nicht. Falls nicht, erhielten sie automatisch die Lebensmittel.

Das Resultat: Nur 30 Prozent liessen der bedürftigen Person in jedem Fall die freie Wahl. Die meisten legten sich irgendwann auf Lebensmittel fest. 40 Prozent wollten nur Lebensmittel geben, unabhängig vom Wert der Geschenkkarte. Sie gaben Betroffenen also lieber bis zu 80 Dollar weniger, um sicherzustellen, dass das Geld wirklich für Essen verwendet wird und nicht etwa für Tabak, Alkohol oder ein Videogame.

Es ging ihnen dabei nicht ums Sparen. Sie konnten angeben, ob sie ihre Lieferungen auf weniger als sechs Monate beschränken wollen. Drei Viertel blieben bei den sechs Monaten. Die anderen waren für eine zeitliche Beschränkung, aber unabhängig davon, wie stark sie die Freiheit der Empfänger beschnitten hatten.

Das Experiment zeigte: Wer findet, die bedürftige Person sei selber schuld an ihrer Notlage, schränkte sie umso mehr ein. Und das taten viele. «Mich hat überrascht, dass 70 Prozent der Zahler teils massiv in die Freiheit der Bedürftigen eingreifen», sagt Forscher Ambühl.

Die Daten des Experiments sind nicht vollständig ausgewertet. So ist etwa noch nicht klar, wie die Entscheidungen mit der eigenen finanziellen Lage zusammenhängen, also ob zum Beispiel Reiche besonders knausrig oder grosszügig sind. Ambühl will das Experiment im deutschen Sprachraum wiederholen, um kulturelle Unterschiede herauszufiltern.

Ein Boot für die Freizeit? Schön für jene, die es sich leisten können. Aber niemand braucht das wirklich – reiner Luxus. Diese Schlussfolgerung ist schnell gezogen.

Auch meine Kolleginnen und Kollegen wurden stutzig, als das Unterstützungsgesuch für die Pachtkosten eines Anlegeplatzes auf der Geschäftsstelle der Stiftung SOS Beobachter eintraf. Eine Armutsbetroffene mit eigenem Boot? Da musste man sehr genau hinschauen. Und siehe da: Im Fall von Daniela Willimann* (Name geändert), deren Geschichte wir im Artikel erzählen, entpuppte sich der vermeintliche Luxus als etwas, was menschliche Not lindert. Für die 57-Jährige, die ein schwieriges, von Gewalt geprägtes Leben hinter sich hat, sind die Stunden auf dem Wasser die einzige Wohltat, die ihr noch bleibt. Manchmal ist ein bisschen mehr als nur das Nötigste aus unserer Sicht eine Notwendigkeit.

Deshalb hat SOS Beobachter Willimanns Gesuch bewilligt. Wir sind davon überzeugt, dass wir ihr dadurch helfen, ihren Lebensmut nicht zu verlieren. In anderen Fällen mussten wir strenger sein und Nein sagen. Massgebliches Kriterium ist immer: Liegt tatsächlich eine Notsituation vor, die wir mit einem finanziellen Beitrag beheben können? Diese Frage ist mitunter so knifflig zu beantworten wie diejenige, was Luxus eigentlich ist.

Dass wir Menschen wie Daniela Willimann helfen können, ermöglichen Sie durch Ihre Spenden an unsere Stiftung. Dafür ganz herzlichen Dank!

Michael Moersch, Präsident Stiftung SOS Beobachter

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

9 Kommentare

@Georg Merkl. Was Sie da beschreiben ist Theorie und mir bestens bekannt! Nur sieht die Realität teilweise anders aus. Das Behördenrecht, wie Sie richtig erwähnen, lässt einen Spielraum offen. Dieser wird aber eben willkürlich eingesetzt wie die UFS seit Jahren feststellt und auch meine Erfahrung ist. Über, ob eine notwendige Gleitsichtbrille beim Discounter ab Fr. 500.- "nicht so hoch ist" lässt sich streiten. Wenn mensch es aus dem Grundbedarf zahlen muss ist es eben hoch! Die ca. Fr. 600.- Unterschied im Lebensbedarf gleichen sich ziemlich aus, weil neben den Gesundheitskosten, den erhöhten Mietnebenkosten auch zB. teure SBB-Billette für Verwandtenbesuch oder IT-Grundkosten von der EL NICHT übernommen werden, von der SozHilfe schon! Dass sind die wesentlichen Detail-Unterschiede. Und Ihr Steuer-Argument zieht auch nur vielleicht wenn Schulden vorhanden sind!

Ich mag ja der Frau ihr Boot gönnen, wenn ich aber die

Fotos von den Schlangen sehen die sich für Esswaren

anstellen ist bei mir klar, an wen meine Spende geht.

Ihr seid es nicht...

Ganz herzlichen Dank, dass Sie der Frau das Gesuch des Bootsplatzes bewilligt haben! Ich weiss, wovon ich spreche, zwar geht es bei mir nicht um einen Bootsplatz, jedoch um alltägliche „Artikel“, von denen ich mehr als andere Menschen brauche wegen einer Erkrankung! Diese „Artikel“ werden jedoch weder von der IV bezahlt noch darf ich sie bei der Steuer abziehen! Das ist sehr traurig, da ich ohne sie nicht leben kann!!

Da sollte die entsprechenden Behörden 1 Jahr Existensminimum probieren, ohne Auto, ohne Ferien usw, kein Hilfe von Freunde/Verwandtschaft. 1 Jahr. Dann werden sie möglicherweise die betroffenen besser behandeln und das Bedingungsloses Einkommen einführen. Es wird gross geredet dass mit Existensminimum nimmt man an die gesellschaftliche Aktivitäten an. Das ist pure Lügen. Es kostet alles zu viel, und es treibt Familien in due,Depression. Kinder die ihre Lehrlingslöhne abgeben müssen, wie bekommen sie überhaupt Motivation? Behörden Lügen und tricksen mit die Gewissheit dass die Betroffenen sich sowieso nicht wehern können. Menschenrecht? Ein Leben in Würde? Nein dass existiert wenn MSN krank ist nicht.