Wie ein Ukrainer im Rollstuhl die Flucht in den Aargau schaffte

Als Dmytro Zharyis Heimatstadt Dnipro eingekesselt zu werden droht, flieht er. Der 37-Jährige sitzt seit seiner Jugend im Rollstuhl. Für ihn beginnt eine Odyssee. Nun ist Zharyi in der Schweiz angekommen.

Veröffentlicht am 14. April 2022 - 11:29 Uhr

«In der Ukraine hatte ich Klienten, die Flüchtlinge waren. Ich wollte nie einer sein.» – Dmytro Zharyi, ukrainischer Menschenrechtsanwalt.

Es würde niemand kommen. Das war Dmytro Zharyi klar, als sich 24 Stunden nach seinem Hilferuf niemand bei ihm gemeldet hatte. Er beschloss, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Es war der sechste Tag nach Ausbruch des Krieges. Zharyi hatte versucht, über die Behörden in seiner Heimatstadt Dnipro eine Evakuierung zu organisieren. «Doch in einem Krieg sind verständlicherweise alle sehr beschäftigt», sagt der 37-Jährige.

Zharyi sitzt seit seinem 13. Lebensjahr im Rollstuhl. Er kann nicht ohne Hilfe auf den üblichen Routen flüchten. Dass er nun, vier Wochen später, trotzdem im aargauischen Wohlen sitzt, wo die Stiftung Integra ihm und seinen Eltern eine Unterkunft bietet, hat mit Glück zu tun, mit Durchhaltewillen und vielen helfenden Händen.

Vor den Fenstern im Gästezimmer hängen halb transparente Vorhänge mit Vogelmuster. Dahinter brennt die Sonne vom Himmel. Die Idylle wirkt entrückt angesichts der humanitären Tragödie, die sich nur rund 1500 Kilometer weiter östlich abspielt.

Zharyi arbeitete in der Ukraine als Menschenrechtsanwalt. Mit seiner körperlichen Behinderung musste er sich Respekt und Gleichberechtigung unter seinen Anwaltskollegen erkämpfen. Das tat er in mehreren hochkarätigen Diskriminierungsfällen. Prozesse gegen ein Apotheken-Netzwerk und den Versicherungsgiganten Axa, die er beide gewann. Auf Google Maps zeigt Zharyi, wo er mit seinen Eltern wohnte. In der Nähe des Flusses Dnepr, im neunten Stock eines grossen Wohnblocks. Es sind solche Gebäude, die im Krieg häufig Ziel von Angriffen der Russen waren.

«Uns wurde sofort klar, wir müssen weg»

Dnipro war in der Sowjetunion eines der wichtigsten Zentren für Waffen und Kernenergie. Heute ist die Millionenstadt ein wirtschaftliches Zentrum der Ukraine und ein wichtiger Standort der Armee. Entsprechend gross war die Gefahr für Angriffe. «Am 24. Februar bin ich um 4.30 Uhr aufgewacht, weil sie unseren Flughafen bombardierten», erzählt Zharyi. Raketenteile trafen das Wohnhaus seiner Schwester, die mit ihren zwei kleinen Söhnen gleich um die Ecke wohnt. «Uns wurde sofort klar, wir müssen weg», sagt er.

Trotzem harrten Zharyi und seine Eltern sechs Tage in der Wohnung aus. Bei Raketenalarm bewegten sie sich zu den Liften im Haus. In den Keller konnte er mit seinem Rollstuhl nicht. Schon Monate vor Beginn des Krieges hatte Zharyi seinen Vater angewiesen, Benzin zu kaufen. Doch die Hoffnung, mit dem Auto zu flüchten, zerschlug sich schnell. Anfang März sah es danach aus, dass die Russen Dnipro bald eingekesselt haben würden. Eine Flucht mit dem Wagen wäre damit undenkbar.

Fünf Personen pro Sitzplatz

Die Leute drängten in bereits überfüllte Züge. Unmöglich für Zharyi. Trotzdem blieb das seine einzige Chance. Wieder rief er bei den lokalen Behörden an. Sie organisierten ihm und seinen Eltern einen Transport zum Bahnhof. «Wir hatten zehn Minuten. Nur zwei kleine Taschen nahmen wir mit.» Die Zeit drängte. Bald begann die Ausgangssperre. Zharyi stellte sich darauf ein, die Nacht am Bahnhof zu verbringen. «Bis uns jemand mitnimmt.»

Er hatte Glück. Nach gut zwei Stunden stoppten Arbeiter einen Zug nach Lwiw. Sie durften an Bord. Aber alle Plätze waren besetzt. Bald waren es fünf oder sechs Personen pro Sitzplatz. Viele hatten ihre Katzen und Hunde dabei.

Die Stimmung sei angespannt gewesen. Viele hätten ihre Häuser verloren und Explosionen miterlebt. «Auf Ukrainisch sagen wir: Man hätte eine Axt in die Luft hängen können.» Der alte Zug sei ohne Licht und mit maximaler Geschwindigkeit gefahren. Die russische Armee schiesse auf Evakuierungszüge, hörte man. «Die Leute wechselten sich mit Sitzen ab. Die Kinder liess man schlafen. Oft lagen sie zu zweit oder dritt auf einem Platz.»

Tage ohne Schlaf

18 Stunden später kamen sie in Lwiw an. Von dort stiegen die Menschen auf Busse um, die sie an die polnische Grenze karrten. Keine Option für Zharyi. Er stellte sich erneut darauf ein, Tage in der Bahnhofshalle zu verbringen. Dann hatten er und seine Eltern erneut Glück. Ein Mann erklärte sich bereit, sie an die Grenze zu fahren. Es blieb nur wenig Zeit vor der Ausgangssperre. Es war dunkel und kalt. Zharyi und seine Eltern waren viel zu dünn angezogen.

Sie schafften es gerade noch vor der Ausgangssperre. Inzwischen hatten sie mehrere Tage nicht geschlafen. An der Grenze mussten sie sechs Stunden warten. Dann das nächste Problem: Obwohl Zharyi einen Behindertenausweis dabeihat, wollten die Zöllner weitere Papiere sehen, die seine Behinderung belegen. Denn er sei im besten Alter, um für sein Land zu kämpfen. Weitere Stunden verstrichen, bis die Grenzbeamten die drei endlich passieren liessen.

Nach einer Nacht auf einer Matratze in einer Schule im polnischen Krowica Sama brachten Freiwillige sie in ein jüdisches Zentrum in Lublin. Eine Menschenrechtsorganisation aus Norwegen, mit der Zharyi zusammengearbeitet hatte, bot an, Flüge zu organisieren. Nach Österreich, Berlin, in die Schweiz. Er entschied sich für Zürich. Dort nahm ihn der Bruder eines befreundeten Paares in Empfang. Ein Russe.

Ungewisse Zukunft

Nun ist Zharyi in Wohlen. Auch das ist nur eine Zwischenstation. In der Stiftung sind vor allem Menschen mit geistiger Behinderung untergebracht. Zharyi sagt, er sei sehr dankbar für all die Hilfe, die er und seine Eltern erhalten haben. Die Stiftung Integra habe ihm sogar einen Laptop geschenkt, damit er weiterhin als Anwalt arbeiten und Bewerbungen schreiben könne.

Seine nächste Station ist Zürich, eine Einrichtung für Menschen mit körperlicher Einschränkung. Finanziert wird der Aufenthalt vorerst von Pro Infirmis. Die Organisation hat aus eigenen Reserven einen Fonds in Höhe von einer Million Franken eingerichtet, der besonders verletzliche Flüchtlingsgruppen in der Schweiz unterstützen soll. Bereits hat sie mit rund 50 Betroffenen Kontakt. Und es werden immer mehr, die Hilfe brauchen . Auch Zharyi kann die Organisation nur für den Anfang unterstützen. Danach ist unklar, wo er bleiben kann. Oder wer das finanzieren soll.

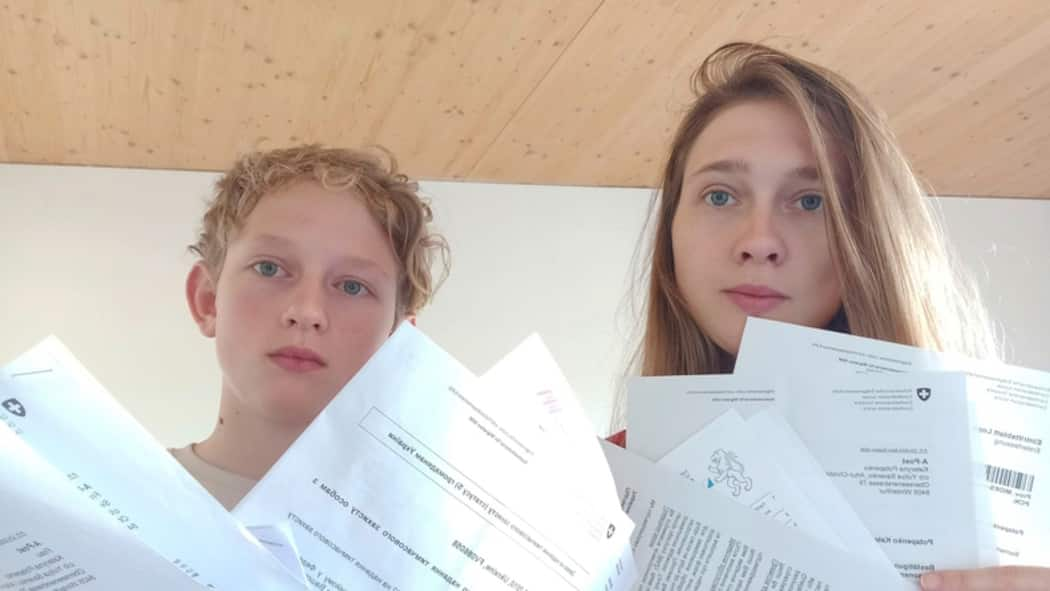

«Ich verstehe alle rechtlichen Probleme, die Flüchtlinge haben», sagt Zharyi. «In der Ukraine hatte ich Klienten, die Flüchtlinge waren. Ich wollte nie einer sein.» Nun hofft er, schnell eine Arbeitsstelle zu finden. In Wohlen haben er und seine Eltern bereits bei der Stiftung Integra ausgeholfen. Mutter Nataliia arbeitete beim Mittagstisch, Vater Yurii in der Werkstadt. Zharyi selbst half in der Logistik. «Ich möchte von niemandem abhängig sein.» Zudem müsse er seine Eltern unterstützen.

Eine Bewerbung beim Fussballverband Uefa in Nyon VD ist hängig. Zharyi hat sich in der Ukraine für den Behindertensport engagiert, betrieb früher ein eigenes Fussballmagazin. Sein Traum sei immer gewesen, bei einer internationalen Organisation zu arbeiten. Darum habe er Englisch gelernt.

Ob er in der Schweiz bleiben will? «So viele Menschen haben uns geholfen. Es ist sehr berührend, all die ukrainischen Flaggen zu sehen.» Zugleich seien seine Freunde in der Ukraine, seine Klienten, seine Wohnung. Auch die Schwester und die Neffen seien zurückgeblieben. Zharyi und seine Eltern sind in grosser Sorge um sie.

Jetzt folgen, um über neue Beobachter-Artikel zum Thema per E-Mail informiert zu werden

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

1 Kommentar

Wieder so eine himmeltraurige Geschichte, mit einem Silberstreifen Hoffnung am Ende. Die Power dazu kommt auch hier vom Betroffenen selbst. Man möchte sich selbst nicht in einer ähnlichen Lage vorstellen müssen. Alles Gute für den unfreiwilligen Neubeginn wünsche ich Herrn Zharyi!