Auf den Spuren der Südpol-Pioniere

Vor 100 Jahren scheiterte der berühmte Forscher Ernest Shackleton in der Antarktis. Seinen Spuren folgt eine Gruppe von Bündner Alpinisten – eine ebenso unnütze wie faszinierende Expedition.

Veröffentlicht am 31. Januar 2017 - 10:18 Uhr

Vor der Reise: Material-Prüfung auf den Falkland-Inseln.

Die vier Bündner werden gleich zu Beginn seekrank. Sie verkriechen sich unter Deck, während der Zweimaster die Drake Passage durchsegelt, die gefährlichste Wasserstrasse der Welt. Ein Sturm, Windstärke 10, schüttelt sie tagelang durch.

«Das muss im Süden von Georgien liegen, im Kaukasus», dachte Markus Gujan, als man ihn fragte, ob er auf Expedition nach Südgeorgien wolle. Der Extrembergsteiger sagte spontan zu. Später realisierte er: «Das ist ja eine Insel am Ende der Welt, im Südpolarmeer!» Angeheuert hatten auch der Fotograf und Kletterer Andrea Badrutt, der junge Bergführer Adrian Räz und Manfred Walter – der Lehrer und Grönlandreiseführer reichte umgehend ein Urlaubsgesuch ein. Es braucht nicht viel, um solche Männer zu einem Abenteuer zu überreden.

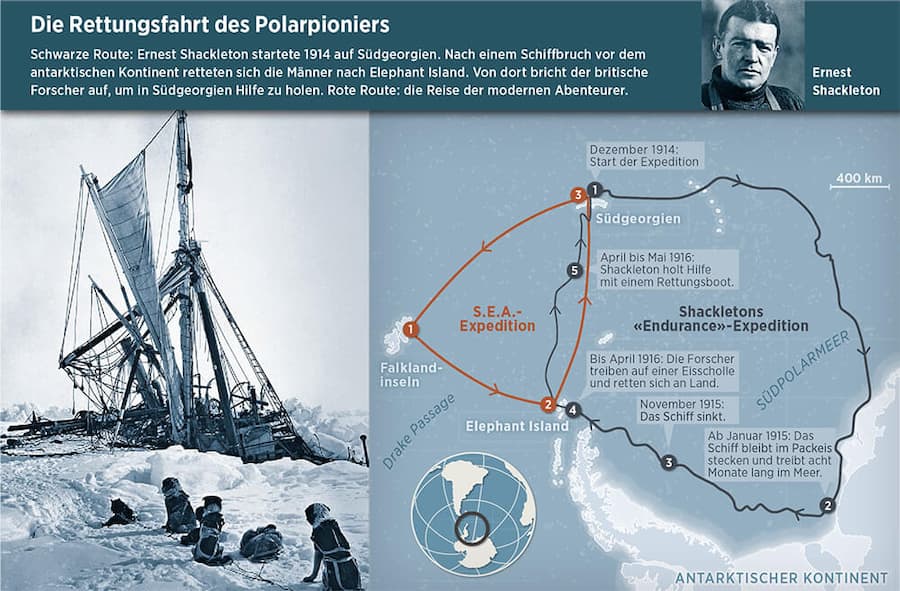

Aufs Meer gelockt hat sie die deutsche Journalistin und Seglerin Tina Uebel. Sie «muss immer wieder dringend» in die Arktis und die Antarktis. Weil sie der Faszination des Unbekannten erlegen ist. Oder, in den Worten des Polarforschers Ernest Shackleton, weil sie den «Lockruf der leisen Stimmen» vernimmt. Also denkt sie sich diese ebenso unnütze wie faszinierende Expedition aus. Ziel: Shackletons legendäre Rettungsroute auf der «Endurance»-Expedition nachzuvollziehen. Von Elephant Island nach Südgeorgien, dann quer über die Insel. Uebel chartert ein Segelboot, trommelt elf Segler und Alpinisten zusammen und tauft das Unterfangen S.E.A.-Expedition – Sir Ernest’s Anniversary. Der Startschuss fällt im November 2015 auf den Falklandinseln.

«Männer gesucht für eine gefährliche Reise. Geringer Lohn, bittere Kälte, lange Monate totalen Stumpfsinns, ständige Gefahr, sichere Rückkehr ungewiss. Im Erfolgsfall Ehre und Anerkennung»: Mit dieser Annonce soll der Brite Shackleton vor über 100 Jahren in der Londoner «Times» Männer angeworben haben.

Im normalen Leben versuchte er sich als Journalist, Politiker und in dubiosen Spekulationsgeschäften. Meist erfolglos. Auch seine Expeditionen scheiterten allesamt. Als er ab 1907 den Südpol anpeilte, musste er 180 Kilometer vor dem Ziel abbrechen. Es war dann Roald Amundsen, der den Pol als Erster erreichte – nachdem er auf Shackletons gut beschriebener Route bestens vorangekommen war.

Shackleton suchte sich ein neues Ziel und wollte als Erster den antarktischen Kontinent ganz durchqueren. 1914 brach er mit der «Endurance»-Expedition auf «zur letzten grossen Polarreise, die man machen kann».

Obwohl die Schweizer in den ersten Tagen mit der Seekrankheit kämpfen, macht sich auch Erleichterung breit: Die Teilnehmer wachsen rasch zu einem Team zusammen. Jeder vertraut dem andern, jeder setzt sich ein und – mindestens so wichtig – nimmt sich im richtigen Moment zurück.

Selbstverständlich sei das keineswegs, sagt Manfred Walter. «Die Leute kennenzulernen gehört zum Abenteuer.» Alpinist Gujan erzählt von einem Skitraining, das sie vor der Abreise mit der quirligen Initiantin Tina Uebel durchführten. Damals habe er sich noch besorgt gefragt: «Gibt es bei ihr auch einen Knopf zum Abschalten?» Walter stimmt lachend zu. Der Lehrer weiss: «Wenn Tina heute 13 wäre, bekäme sie Ritalin.»

Dass umgekehrt die ruhigen Bergler eine Herausforderung für die Deutsche waren, kann man in ihrem Reisebericht nachlesen: Aus ihnen sei nicht mehr herauszubringen als «isch guat», «passt scho» und «tipptopp» in Momenten höchster Euphorie oder «Schiissdreck» in Situationen tiefster Verzweiflung, notiert sie.

Die alten Seefahrer haben ihre Expeditionen als «Reise ins Ungewisse» beschrieben. Und ein bisschen trifft sie auch heute noch zu, diese Beschreibung. «Die Informationen über die Antarktis sind rudimentär», sagt Fotograf Badrutt. «Auf Google Earth kannst du kaum etwas erkennen.» Sie haben drei Landkarten von Elephant Island dabei, jede sieht anders aus.

Als sie die Insel erreichen, heult ein Schneesturm. «Auf Deck kannst du nur, wenn du dich festhältst oder anseilst. Du musst eine Skibrille tragen, weil der Wind sonst wie Nadeln in deine Augen sticht.» Sie finden Ankergrund. In einer schlaflosen Nacht schlingert das Boot von einer Seite zur andern, hoch und runter. Wenn die Ankerkette reisst, zerschellt das Schiff an den Klippen. «Du lehnst den Kopf an die Schiffswand», sagt Badrutt, «und hörst zehn Zentimeter dahinter die eiskalten Wassermassen wüten.» Angst hätten sie aber auch in dieser Nacht nicht gehabt, sagen die Männer. In ihren Kreisen spricht man höchstens vom «Respekt», den man angesichts der Naturgewalten empfindet.

Shackletons «Endurance» hat den antarktischen Kontinent nie erreicht. Das Schiff blieb im Packeis stecken und driftete dann acht Monate lang im Meer. Bevor es vom Eis zermalmt wurde, verliess es die Crew. Über vier Monate trieben die Polarforscher mit Sack und Pack, Rettungsbooten und Hunden auf einer Eisscholle.

Als das Eis endlich genügend aufgebrochen war, erreichten sie mit drei Beibooten Elephant Island. Da es aussichtslos war, auf der unbewohnten Insel auf Rettung zu warten, brach Shackleton mit wenigen Männern im Rettungsboot «James Caird» auf, um auf Südgeorgien Hilfe zu holen. Eine selbstmörderische Aktion. Der antarktische Winter nahte – mit Blizzards, Orkanen und Schneestürmen.

Die Neuauflage, die S.E.A.-Expedition, fand wohlweislich im antarktischen Sommer statt. Deren Teilnehmer stehen schliesslich auf genau jener Anhöhe an der Küste von Elephant Island, wo der Rest von Shackletons Crew einen antarktischen Winter lang unter zwei umgedrehten Booten ausharrte, während er Hilfe holte. Ohne zu wissen, ob Shackleton Südgeorgien jemals erreichen würde.

«Wir konnten nicht lange auf Elephant Island bleiben, wir mussten das gute Wetter nutzen», sagt Badrutt. Das Meer ist jetzt still, das Schiff fährt tagelang geradeaus. Das Untätigsein ist eine der grössten Herausforderungen für das Team: «Bei gutem Wetter fehlt die körperliche Aktivität», sagt Walter. «Man müsste hinter dem Schiff ein Pedalo anbinden», scherzt Gujan.

Die Antarktis-Reisegruppe mit der deutschen Journalistin und Seglerin Tina Uebel (hinten links, rote Jacke). (Foto: Andrea Badrutt)

Shackleton war das Wetterglück weniger hold. Er liess auf der «James Caird» ein improvisiertes Deck aus Holz und Leinwänden bauen, doch dicht war es nicht. Fast ununterbrochen mussten die Männer Wasser schöpfen und pumpen. 16 Tage lang waren sie unterwegs, während zehn tobte ein Sturm. Einmal wurde das Boot von einer der berüchtigten Monsterwellen erwischt, die sich bis 30 Meter hoch auftürmen.

Navigieren konnten sie einzig mit einem Sextanten, und auch das nur alle paar Tage, wenn die Wolkendecke kurz aufriss. Wäre die «James Caird» auch nur minim vom Kurs abgewichen, hätten sie Südgeorgien verpasst – der sichere Tod. Doch wie durch ein Wunder erreichte das Boot die Südküste. Mit Proviant, den man mangels Taschen in Socken stopfte, und in durchweichten Schuhen brachen die Männer Richtung Walfangstation Stromness an der Nordküste auf.

Als die Bündner Alpinisten auf Südgeorgien an Land gehen, freuen sie sich wie junge Rinder, die man auf die Weide lässt. Das Meer und das Segeln seien ja gut und recht, aber eben nicht ganz ihr Element. Nur Bergführer Räz ist in den Tagen vor dem Landgang unendlich müde, schläft 15 Stunden am Tag. Er spürt, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber es ist kein Arzt in der Nähe. Falls sich sein Zustand verschlimmert, müsste man ihn auf einem Schlitten über die Insel ziehen, danach ginge es eine Woche per Schiff zu den Falklandinseln. Das Risiko reist mit, auch heute noch. Doch Räz hält durch und beendet die insgesamt 35 Tage dauernde Expedition zusammen mit den anderen. Zu Hause stellt man fest: Die Schilddrüse funktioniert kaum mehr, er wird sein Leben lang Medikamente einnehmen müssen.

Erinnerungen an die Expedition von Shackleton: Die Männer spielen Rugby im ewigen Eis (oben), transportieren ihr Material auf einem Schlitten (unten links) und harren der klirrenden Kälte. (Bilder: Getty Images)

Markus Gujan stapft auf Skiern voran. Der Extrembergsteiger ist für die Querung der Insel verantwortlich. Vier Tage sind sie unterwegs auf der Strecke, die Shackletons Männer ohne Schlafpausen in 36 Stunden bewältigten. In einer menschenleeren Landschaft, über die nur eine rudimentäre 1:200'000-Karte Auskunft gibt. «Manchmal denke ich, das ist meine wichtigste Aufgabe im Leben: die Natur zu bewundern, demütig Freude an ihr zu haben», sagt Lehrer Walter. Auch Tina Uebel spricht von dieser Demut – die sich mische mit «der jubilierenden Allmacht, hierhergekommen zu sein». Sie erreichen den Pass, den schon Shackleton beschrieben hat. Auf der andern Seite geht es so steil hinunter, dass sie die Packschlitten abseilen müssen.

Vor 100 Jahren ging es auf dem Hosenboden runter, nachts. Und nach einem weiteren Pass hörte Shackleton die Dampfpfeife von Stromness, die die Arbeiter morgens in die Fabrik rief. Das erste Geräusch der Zivilisation nach über einem Jahr. Als sie die Walfangstation erreichten, rannten die Kinder vor ihnen davon, so fürchterlich sahen sie aus. Shackleton leitete sofort die Rettungsaktion ein, die im vierten Anlauf dann auch gelang. Alle 22 Männer konnten gerettet werden.

Bis heute wird Shackleton, der so oft in seinem Leben gescheitert war, für seinen Mut, seinen Optimismus und seine Willensstärke verehrt. «Er muss ein guter Typ gewesen sein», sagt Walter. «Einer, der die Menschen gernhatte und deshalb führen konnte.» Wie beispielhaft er seiner Crew voranging, ist überliefert. So trug er etwa die dünnsten Lederstiefel, weil er Entbehrungen lieber selber erleiden wollte, bevor es einen anderen traf.

Vor dem Hintergrund der Misere und der Heldentaten der alten Seefahrer mag eine moderne Expedition mit GPS und Topausrüstung wie ein Kinderspiel wirken. Doch selbst wenn es auf dieser Erde keine weissen Flecke mehr zu entdecken gibt, ist eine solche Reise auch heute noch etwas Besonderes. Weil diejenigen, die sie unternehmen, zu den wenigen gehören, die ihre Träume in die Tat umsetzen.

Die Truppe von Shackleton zu Beginn der Expedition in Südgeorgien (links). Später steckte ihr Schiff im Packeis fest. (Bilder: Getty Images)

- Mehr Bilder von Fotograf Andrea Badrutt: andreabadrutt.ch

- Das Buch zur Expedition von Tina Uebel und Nikolaus Hansen: «Eine antarktische Reise auf Shackletons Spuren»