Billige, willige Arbeiter – ohne jeden Schutz

Firmen vergeben via Internet Kleinstaufträge an Temporärarbeiter auf der ganzen Welt. Auch Schweizer Unternehmen. Was sind die Folgen?

Veröffentlicht am 10. April 2017 - 11:26 Uhr

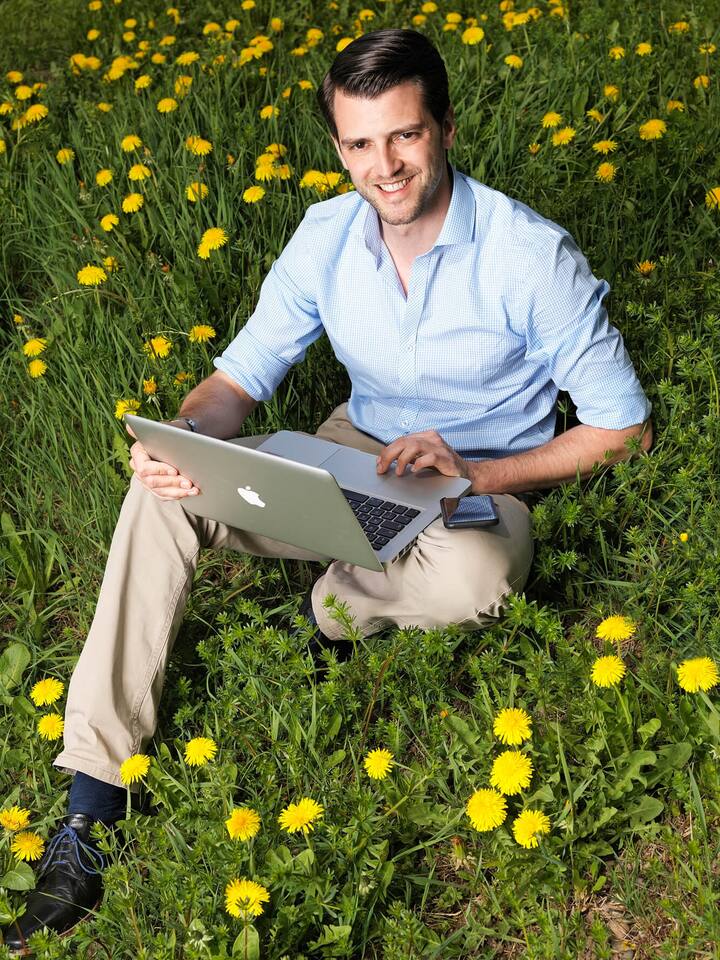

Die Ernüchterung kam schon nach kurzer Zeit: IT-Spezialist Roger Basler arbeitet mittlerweile noch zu 50 Prozent als Crowdworker.

Super Jobidee, dachte Roger Basler, als er vor anderthalb Jahren mit Crowdworking anfing. Der Zürcher bot Suchmaschinenoptimierungen an. Er schrieb Inhalte für Websites so um, dass Google sie besser findet. Denn was Google nicht findet, existiert nicht. Arbeiten konnte der 36-Jährige überall, wo es Wi-Fi gab, zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Doch schon nach kurzer Zeit kam die Ernüchterung. Basler verdiente «einen niedrigen dreistelligen Frankenbetrag pro Monat» und kam zum Schluss: «Die Schweiz ist zu teuer für dieses Modell.» Er stand in Konkurrenz mit Programmierern aus Indien, Russland oder China. «Wenn einer in Bangladesch 100 Dollar pro Monat macht, ist das ein guter Verdienst», sagt Basler. «Bei uns nicht.»

Crowdworking klingt trendy. Gemeint ist damit: Firmen stellen nicht mehr für alle Arbeiten festes Personal ein, sondern zerlegen Projekte in Kleinstaufträge und vergeben sie via Internet an Freischaffende. Diese digitale Reservebelegschaft erledigt die Microjobs zu einer beliebigen Zeit an einem beliebigen Ort auf der Welt – billig und willig und ohne Rechte.

Crowdworker testen Software, setzen Likes, kategorisieren Kleidung, schreiben über Feriendestinationen oder entwerfen Logos. Pro 100 Wörter Text verdienen sie ein paar Cent. Dabei machen manche Firmen periodisch Screenshots von den Bildschirmen der Crowdworker, um deren Produktivität zu kontrollieren.

Die Nachfrage nach solchen Arbeitskräften nimmt stetig zu, mittlerweile sind über 30 Millionen Menschen auf den elf grössten Crowdsourcing-Plattformen registriert, wie eine Untersuchung der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf zeigt. Crowdworking, auch Crowdsourcing genannt, ist zum Massenphänomen geworden.

«Ich habe oft für zu wenig Geld gearbeitet.»

Roger Basler, IT-Spezialist

Die Löhne sind tief, die millionenfache Konkurrenz setzt Crowdworker finanziell unter Druck. «Ich habe oft für zu wenig Geld gearbeitet», sagt Roger Basler. Inzwischen hat er seine Arbeitsprozesse optimiert und muss nicht mehr jeden Auftrag annehmen. Er arbeitet noch zu 50 Prozent für Crowdworking-Plattformen. Hinter seinen Auftraggebern stecken Schweizer KMU oder Start-ups, für die Kenntnisse der Schweizer Verhältnisse wichtig sind. Sein Haupteinkommen aber kommt von Firmen, die ihn direkt buchen.

Mit Crowdworking allein kann man in der Schweiz kaum überleben, das weiss auch Ivo Blohm, Leiter des Kompetenzzentrums Crowdsourcing an der Universität St. Gallen. «Es wird als Nebenverdienst zum Studium, zur Kinderbetreuung oder als Heimarbeit ausgeübt, nicht für das Haupteinkommen.» Schweizern gehe es bei dieser Art von Arbeit nicht in erster Linie um den Verdienst, sagt der Experte.

Das erstaunt wenig, denn die Arbeitsbedingungen bei den Platzhirschen der Branche wie zum Beispiel Freelancer.com und Upwork.com sind durchwegs fragwürdig. Der Grossteil der Crowdworker arbeitet für extrem tiefe Honorare, ohne Vertrag oder soziale Absicherung und ist jederzeit kündbar. Diese neu entstandene Arbeiterklasse wird «digitales Prekariat» genannt. Ihre Merkmale sind anhaltende Arbeitslosigkeit, fehlende soziale Absicherung und Armut.

Schweizer Firmen beschäftigen für Kleinstaufträge wie Programmieren oder Texten vor allem ausländische Crowdworker, sagt Experte Blohm. Ein Grund dafür seien die vergleichsweise hohen Löhne hierzulande. «Clickworker, also Leute, die als menschliche Roboter repetitive Microjobs im Akkord erledigen, gibt es daher in der Schweiz kaum», sagt er. Konkrete Zahlen dazu gebe es allerdings nicht, alles laufe anonym.

Laut Blohm testen Schweizer Firmen mit der Crowd häufig Software. Die Plattform Testingtime.com etwa bietet einen Pool von Tausenden Usern an, die für Konzerne wie SBB, UBS, Swisscom oder Nestlé neue Apps und Websites testen. Aber hauptsächlich werde Crowdworking hierzulande für die Entwicklung neuer Ideen und Innovationen eingesetzt.

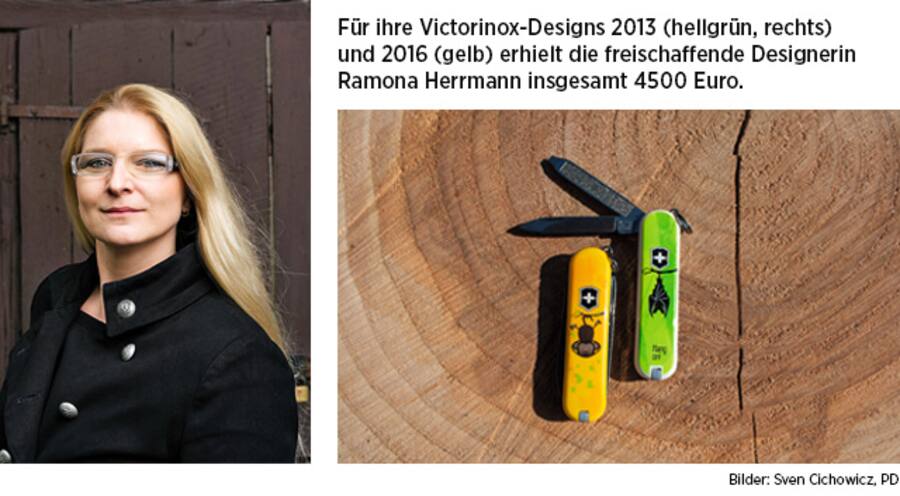

Angeboten werden sie über Plattformen wie Jovoto.com oder Atizo.com. Die Firma Victorinox kam auf diesem Weg zu einem Design von Ramona Herrmann. Die 40-Jährige lebt und arbeitet im süddeutschen Raum, seit vier Jahren auch als Crowdworkerin. Für den Taschenmesserhersteller entwarf sie zwei Designs: 2013 erhielt sie für ihre Arbeit 1500 Euro, 2016 stieg der Lohn auf 3000 Euro.

Obwohl Herrmann die Produktlinie von Victorinox mitbestimmte, hatte sie nie einen direkten Kontakt zum Firmensitz in Ibach SZ. «Ein Project-Guide leitete das Projekt und stand in Kontakt mit dem Kunden», sagt sie. Trotzdem habe ihr der Job Spass gemacht, denn mit Crowdworking könne man für Kunden arbeiten, an die man sonst nicht herankomme. «Das Arbeiten ist mit einem Agentur-Ideenwettbewerb vergleichbar – allerdings ohne garantierte finanzielle Aufwandsentschädigung und mit viel mehr Konkurrenz.» Für Victorinox musste sich Herrmann mit ihrem Design gegen 1300 Ideen von anderen Teilnehmern durchsetzen.

Immer öfter zerlegen Firmen ihre Projekte in Teilaufträge. Denn je mehr man eine Aufgabe herunterbricht, umso leichter kann man sie auslagern – und Geld sparen. «Firmen erhalten mehr Arbeitskräfte und eine Vielfalt an Ideen für weniger Geld», sagt Herrmann. Doch trotz der finanziellen Unsicherheit sieht sie auch Positives am Crowdworking: «Ich kann mich mit Gleichgesinnten austauschen und meinen Marktwert testen. Ich kann meine Zeit frei einteilen, Projekte selbst aussuchen und mich trotz allem auch um meine Tochter kümmern. Flexibilität, die ich als Mutter einfordere.»

«Ich kann mich mit Gleichgesinnten austauschen, meinen Marktwert testen, meine Zeit frei einteilen, Projekte selbst aussuchen und mich trotz allem auch um meine Tochter kümmern.»

Ramona Herrmann, freischaffende Designerin

Von der Flexibilität der Crowdworker profitiert auch die Schweizer Innovationsberatung Atizo 360. Wenn eine Firma ein Beratungsmandat bucht, fragt Atizo die Crowd nach Ideen und belohnt die Sieger mit Prämien. Die Kundenliste der 2008 gegründeten Firma in Burgdorf BE umfasst Namen wie Fifa, Migros, Biella, Diesel, Rivella, Suva, Nestlé. «Wir öffnen den Innovationsprozess und haben durch unsere Plattform Zugang zu verschiedensten Crowdworkern. Diese generieren zusammengezählt mehr Ideen als eine Firma allein», sagt Daniel Krebser, geschäftsführender Partner bei Atizo.

Geld sei für die 25'000 registrierten Atizo-User nicht der Antrieb, sagt Krebser. «Sie sind im Schnitt 38 Jahre alt, haben mehrheitlich einen Hochschulabschluss und stehen voll im Arbeitsleben. Die Geldprämien sind für sie ‹nice to have›.»

«Vielen Crowdworkern geht es um die Verbesserung der Lebensbedingungen, um neue Produkte, Dienstleistungen, eine bessere App für ihren Alltag», sagt Experte Blohm von der Uni St. Gallen. Dafür arbeiten sie sogar ohne Entgelt.

Die Migros zum Beispiel entwickelt via Migipedia mit über 100'000 Nutzern neue Produkte, die SBB bekommen über ihre «Mobile Preview Community» von Freiwilligen Inputs zur Verbesserung von Apps, und der Bekleidungshersteller Mammut hat über solche Plattformen neue Reissverschlüsse entwickelt.

Produkte, die über eine Crowd entwickelt worden seien, verkauften sich besser, sagt Blohm. Diese Form der Zusammenarbeit zwischen Firmen und Freiwilligen funktioniere in der Schweiz sehr gut. «Wenn die User damit aber ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen, wird es schwierig.»

Je differenzierter das Angebot sei und je weniger es sich standardisieren lasse, desto mehr könne man damit verdienen, sagt Experte Blohm.

«Crowdworking wird ein ergänzender, aber kein beherrschender Teil unserer Arbeitswelt werden.»

Ivo Blohm, Leiter Kompetenzzentrum Crowdsourcing an der Universität St. Gallen

Genau diesen Weg versucht der 18-jährige Raphael Schaller aus Thun zu gehen. Der Informatikstift und Hobbyfotograf ist seit wenigen Wochen Mitglied bei einer Crowdworking-Plattform. Dort bietet der Thuner Drohnenaufnahmen aus den Alpen an. Bereits hat eine US-Rockband angebissen. «Sie wollten, dass ich mit meiner Drohne einen Snowboarder filme, der über das Bandlogo springt», erzählt Schaller. Für rund eine Stunde Arbeit hat er 50 Franken bekommen.

Experte Blohm beobachtet ausserdem, dass Unternehmen solche Crowdworking-Marktplätze in ihrem Betrieb aufbauen. Dabei hätten die Mitarbeiter zwar einen Arbeitsvertrag, seien dann aber auf Abruf in der Firmen-Crowd verfügbar. «Sie bekommen die Arbeit paketweise über die Plattform zugewiesen, und irgendjemand baut dann die Teile wieder zusammen, die aus der Crowd, von Festangestellten, von Agenturen oder anderen Zulieferern kommen», sagt er.

Blohms Fazit: «Crowdworking wird ein ergänzender, aber kein beherrschender Teil unserer Arbeitswelt werden.»

Die fünf coolsten Büros der Welt

Quelle: Brightcove

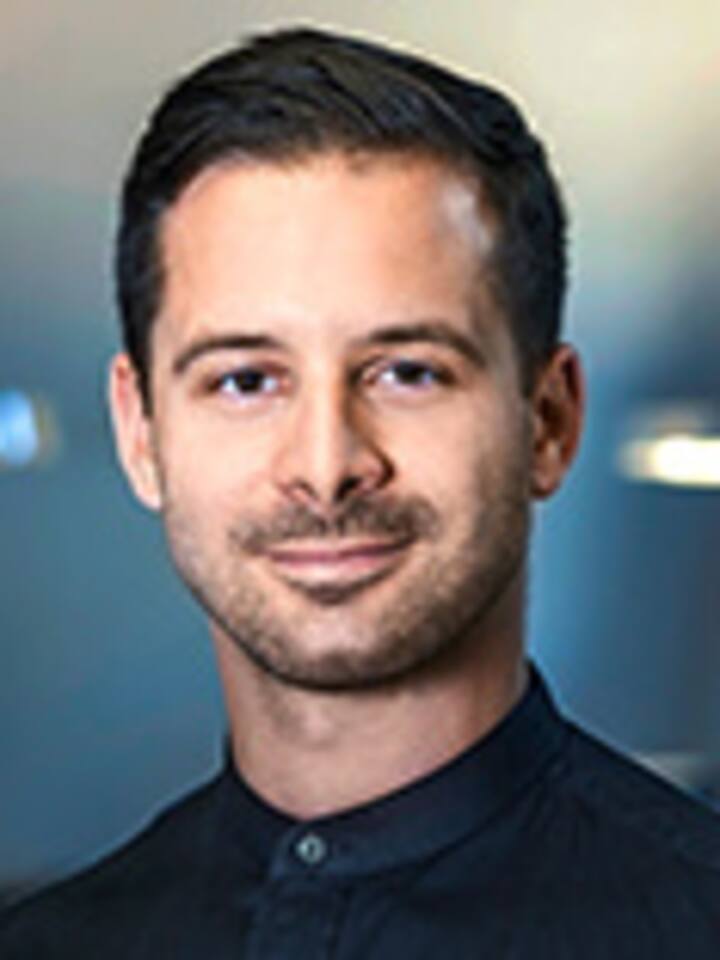

Cédric Waldburger, 28, hat im Alter von 20 Jahren seine erste Firma gegründet. Mit seinem neusten Start-up Zenjob bietet er innert 24 Stunden Studenten als Arbeitskräfte für Firmen an. Für ihn bietet Crowdworking mehr Chancen als Risiken. (Bild: PD)

Beobachter: Ist Crowdworking die Arbeit der Zukunft?

Cédric Waldburger: Es ist ein Trend, der aktuell neuen Schwung erhält, weil Breitband-Internetzugang und Smartphones immer weiter verbreitet sind. Ein grosser Teil der Menschen in Entwicklungsländern hat mittlerweile Zugang zum Internet. Das schafft neue Möglichkeiten.

Beobachter: Was sind die Vor- und Nachteile dieser Arbeitsform?

Waldburger: Arbeitnehmer können ortsunabhängig arbeiten, und die Arbeitgeber schöpfen aus einem grösseren Pool von Arbeitskräften. Der Nachteil kann sein, dass der Markt effizienter wird: Der Preis pro Stunde sinkt, weil der Arbeitnehmer plötzlich nicht mehr nur mit Leuten aus der gleichen Region, sondern auch aus anderen Ländern in Konkurrenz steht, wo die Lebenshaltungskosten deutlich tiefer sind.

Beobachter: Wird so nicht ein Heer von unterbezahlten Arbeitskräften geschaffen?

Waldburger: Der Kostendruck auf beiden Seiten kann durchaus steigen. Für einfache Arbeiten, die viele Leute anbieten und die man bald auch mittels künstlicher Intelligenz erledigen kann, wird der Preis sinken. Arbeiten, die nur von wenigen Spezialisten angeboten werden, werden aber weiterhin ihren Preis haben.

Beobachter: Sind die Crowdworker in diesem Modell nicht die Verlierer?

Waldburger: Die Tatsache, dass mehr Informationen digital festgehalten und damit nachvollziehbar werden, sollte den Arbeitnehmer eigentlich schützen. Er hat klare Vorteile: Er kann für mehrere Arbeitgeber tätig sein und beispielsweise eine Einzelfirma betreiben. Crowdworking ist in der breiten Öffentlichkeit aber noch zu wenig bekannt.

Beobachter: Wer nutzt es in der Schweiz?

Waldburger: Einerseits mischen die internationalen Plattformen mit, anderseits digitale Arbeitsvermittlungsplattformen wie Staff Finder oder Mila. Konzerne wie die SBB oder die Swisscom nutzen Crowdsourcing etwa, um ihre Apps oder Produkte zu testen. Plattformen wie das Schweizer Start-up TestingTime geben Firmen die Möglichkeit, ihre Produkte von echten Menschen testen zu lassen.

Beobachter: Welche Projekte lassen sich mit Crowdworking realisieren, welche nicht?

Waldburger: Crowdworking eignet sich, wenn man projekt- oder schichtbezogen zusammenarbeitet, also nur für kurze Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass die Einarbeitung wenig Aufwand erfordert. Im Internet gibt es diverse Beispiele: Websites testen, Produkttexte verfassen, kurze Artikel schreiben. Nicht geeignet ist das Modell, wenn es um Jobs geht, bei denen eine langfristige Zusammenarbeit und persönlicher Kontakt wichtig sind.

4 Kommentare

Für standardisierte Kleinstaufträge sind die Crowdworker sicherlich im Vorteil. Sie sind allerdings nicht immer verfügbar, liefern keine Qualitätsgarantie und können keine individualisierten Lösungen anbieten, die Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten erfordern. Hier sind Schweizer Crowdworker-Plattformen wie www.freelancer-schweiz.ch viel besser geeignet, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen.