Die Behörden reden Familien immer öfter drein

Jahr für Jahr greifen die Ämter mehrere tausend Mal ein, um Kinder vor ihren Eltern zu schützen. Das läuft nicht in jedem Fall reibungslos ab, wie Beispiele zeigen.

Veröffentlicht am 18. Dezember 2012 - 08:42 Uhr

Der Kleine lief 200 Meter vom Elternhaus entfernt einem Polizisten in die Arme und wurde prompt als «gefährdet» gemeldet: Manuela Bregenzer, Sohn Julien

Eigentlich suchte Simone Wehrli* nur Unterstützung. Seit der Trennung von ihrem Mann gab es mit dem Besuchsrecht für die beiden gemeinsamen Töchter im Teenageralter dauernd Reibereien. «Mein Exmann hielt sich nie an die Abmachungen, irgendwann wurde es mir einfach zu viel», erzählt sie. Deshalb beantragte Simone Wehrli bei der Vormundschaftsbehörde einen Besuchsrechtsbeistand. «Ein Riesenfehler», wie sie rückblickend sagt.

Der allein sorgeberechtigten Mutter wurden gleich zwei Beiständinnen zur Seite gestellt: Die eine kümmerte sich um Erziehungsfragen, die andere um das Besuchsrecht. Doch mit der schwierigen Familienkonstellation waren die beiden offenbar überfordert. Die jüngere Tochter war schon immer Mamas Liebling gewesen, die ältere dagegen hatte eine sehr enge Beziehung zum Vater. Zu Hause häuften sich die Konflikte, die Erstgeborene äusserte den Wunsch, beim Vater zu leben.

Als es gar nicht mehr ging, stimmte die Mutter schliesslich einem Time-out zu: Die ältere Tochter lebte zwei Wochen lang bei einer Tante. Als die Zeit um war, zog sie direkt zum Vater. Die Beiständinnen hatten das angeordnet – ohne rechtliche Grundlage, ohne Einverständnis der Mutter und ohne sie wenigstens zu benachrichtigen. «Dem Vater und auch meiner Tochter hatten sie verboten, mich zu informieren», so Simone Wehrli. Tagelang habe sie nicht gewusst, wo ihre Tochter sei, die Beiständinnen habe sie nicht erreichen können. «Ich kann nicht glauben, dass so etwas in einem Rechtsstaat möglich ist.»

Was Wehrli erlebte, ist sicher nicht der Normalfall. Doch sie machte eine Erfahrung, die viele Eltern teilen: Sie suchte Rat bei den Ämtern – und geriet vom Regen in die Traufe. Im Sommer berichtete der Beobachter über den Fall von Jolanda Egger* aus Bad Zurzach, die am Ende aus lauter Verzweiflung ihren Sohn vor den Behörden versteckte (Obhutsentzug: Das Beste fürs Kind?). Auf den Artikel hin meldeten sich zahlreiche Leser, die angaben, Ähnliches erlebt zu haben.

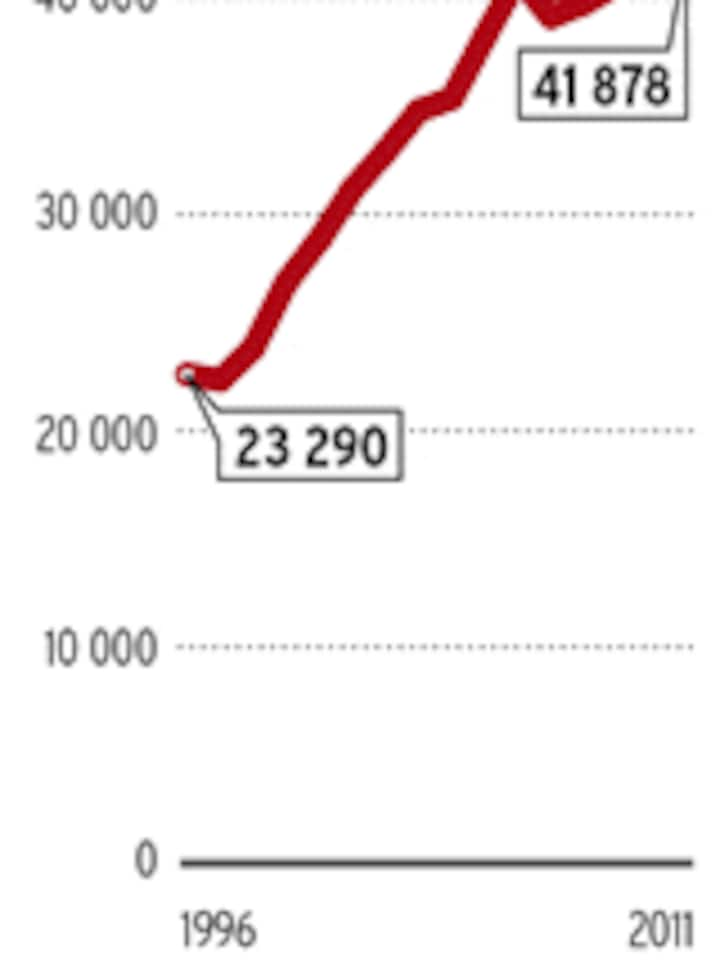

Markanter Anstieg: Kindesschutzmassnahmen in der Schweiz, 1996 bis 2011

Die Statistik zeigt, dass die Zahl der von den Vormundschaftsbehörden angeordneten Kindesschutzmassnahmen in den letzten Jahren enorm gestiegen ist: Im Jahr 2011 wurden beinahe anderthalbmal so viele Massnahmen gezählt wie noch zehn Jahre zuvor, insgesamt 41'800, bilanziert die Konferenz der Kantone für Kindes- und Erwachsenenschutz. Die Vormundschaftsbehörden müssen eingreifen, wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist. Es stellt sich also die Frage: Sind tatsächlich immer mehr Kinder in Gefahr? Oder mangelt es in den Amtsstuben vielleicht zunehmend an der nötigen Gelassenheit?

Auch dafür gibt es Beispiele. Manuela und Daniel Bregenzer aus Rapperswil etwa erhielten letztes Jahr wegen einer Lappalie Post von der Vormundschaftsbehörde. Das Ehepaar hat neun Kinder. Eines Tages, als die anderen im Garten spielten und darauf warteten, gemeinsam einen Ausflug zu machen, wurde plötzlich der Jüngste vermisst, der damals zweieinhalbjährige Julien. Die ganze Familie suchte zuerst das Haus ab, dann die nähere Umgebung. Schliesslich war die Mutter überzeugt, der Kleine sei entführt worden. Sie schnappte sich Ausweise und Fotos und machte sich auf den Weg zum Polizeiposten.

Der Vater suchte derweil weiter – und schon bei der ersten Kreuzung erblickte er seinen Sohn auf der anderen Strassenseite. Weil die Ampel auf Rot stand, rief er ihn aber vorerst nicht. Als er schliesslich bei Grün die Strasse überquerte und zu Julien eilte, war der schon in Gesellschaft: Ein Polizist, der zufällig in der Nähe war, hatte den Jungen entdeckt. Dem Vater, einem gebürtigen Tschechen, machte er schwere Vorwürfe – er solle gefälligst besser auf sein Kind aufpassen. Dieser liess sich den herablassenden Tonfall nicht gefallen, es kam zu einer Diskussion. Die Quittung des Polizisten: eine Gefährdungsmeldung bei der Vormundschaftsbehörde und beim regionalen Familienberatungszentrum. «Der Kleine war keine 200 Meter von unserem Haus entfernt, wir haben ihn schnell gefunden. Wie viele Kinder gehen in Einkaufszentren verloren, ohne dass gleich die Behörden eingeschaltet werden?», ärgert sich Manuela Bregenzer. Eine Grossfamilie und ein Vater, der nicht Schweizerdeutsch spricht – das sei halt verdächtig, glaubt sie.

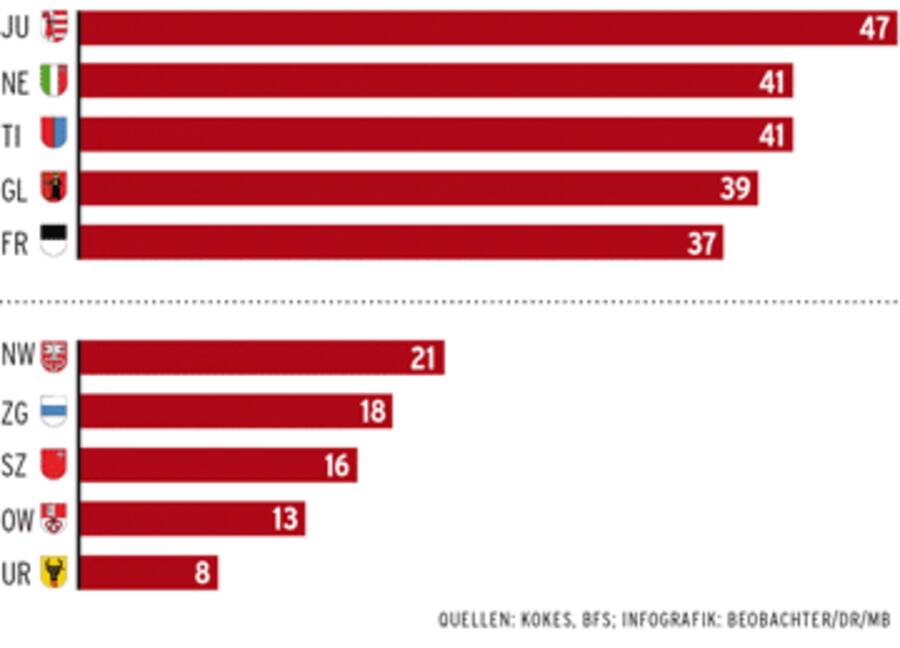

So viele laufende Kindesschutzmassnahmen pro 1000 Kinder gab es im Jahr 2011; aufgeführt sind die fünf Kantone mit den meisten und die fünf mit den wenigsten Massnahmen.

«Tatsache ist, dass viele Erwachsene, die mit Kindern zu tun haben, heute viel stärker sensibilisiert sind und eher Meldung erstatten», sagt der Jurist Christoph Häfeli. Er wird oft als Berater in schwierigen zivilrechtlichen Fällen beigezogen und glaubt nicht, dass Behörden zunehmend überreagieren. «In der Regel scheuen sie den Aufwand eher und warten lieber erst einmal ab», so Häfelis Eindruck. Dem stimmt Kurt Affolter zu, Rechtsanwalt und Experte für Vormundschaftsrecht. «Die Behörden legen eher zu viel Zurückhaltung an den Tag, zumal viele professionelle Dienste überlastet sind.» Affolter macht vielmehr die Erfahrung, dass «hochkonfliktige Eltern» oft Feindbilder aufbauen und bei den Fachstellen die Sündenböcke für das Scheitern des eigenen Lebensprojekts Familie suchen würden.

In den letzten Jahren hat insbesondere die Zahl der Kindsbeistandschaften zugenommen – vor allem weil es immer häufiger Konflikte ums Besuchsrecht gibt. Nicht selten werden solche Massnahmen auch von den Gerichten quasi auf Vorrat getroffen, wenn Eltern sich im Streit trennen. «Viele Eltern verstehen nicht, dass ein Beistand nicht primär ihnen beisteht, sondern dass die Kinder im Zentrum der Massnahmen stehen», sagt Roland Blunier, Psychotherapeut in Luzern, der viele Familien begleitet. Auch sein Kollege, der Berner Familiencoach Arno Walti, erlebt es häufig, dass Kindesschutzmassnahmen bei Eltern Widerstand auslösen, weil sie sich falsche Vorstellungen davon machen.

Ob die Behörden überhaupt aktiv werden und wie professionell sie dabei vorgehen, ist letztlich stark von den beteiligten Personen und vom Wohnort abhängig. Die Unterschiede zwischen den Kantonen sind riesig. So gab es 2011 im Jura 47 laufende Kindesschutzmassnahmen pro 1000 Kinder, im Kanton Uri nur gerade acht Massnahmen pro 1000 Kinder. Das ist nicht logisch zu erklären, denn es dürfte überall in etwa gleich viele gefährdete Kinder geben – nur greifen die Behörden eben nicht immer ein. Vor allem in kleineren Gemeinden sind meist Laien zuständig. «Sie handeln nicht auf der Basis von Fachwissen, sondern aufgrund eigener Wertvorstellungen, manchmal zu schnell, manchmal zu langsam, manchmal gar nicht», sagt Familiencoach Arno Walti. Grundsätzlich sei es immer ein Spagat, zwischen dem Kindswohl und der Selbstbestimmung der Familie abzuwägen.

Schwierig wird es, wenn – wie im Fall von Simone Wehrli – die Rechte von Eltern mit Füssen getreten werden. Und das geschieht gemäss einer im Jahr 2006 publizierten Nationalfonds-Studie allzu oft. So fanden die Forscher bei etwa 40 Prozent von 164 analysierten Kindesschutzdossiers keine Hinweise darauf, dass man die Eltern formell angehört hätte, bevor ein Obhutsentzug angeordnet oder eine Beistandschaft errichtet worden war. Und selbst wenn die konkrete Massnahme für das betroffene Kind sogar sinnvoll wäre, kann ihm ein Eingriff, der formal nicht korrekt abläuft, am Ende mehr schaden als nützen. «Wenn Eltern übergangen werden, kommt das eigentlich nie gut», sagt die Oltner Paar- und Familientherapeutin Mirella Graziani Wilhelm, «es braucht eine transparente Kommunikation.» Das Kindswohl und das Wohl der Eltern könne man nicht trennen, sagt sie: «Kindesschutzmassnahmen ohne Kooperation der Eltern funktionieren selten.»

Eltern sind derartigen behördlichen Eingriffen zwar nicht wehrlos ausgeliefert, sie können sich bei Aufsichtsorganen beschweren. Doch oft verbessert sich die Situation dadurch nicht, sondern es geschieht gar nichts – oder es wird sogar noch schlimmer. Simone Wehrli beklagte sich bei der Vormundschaftsbehörde über die beiden Beiständinnen. «Die sagten, sie würden schauen. Passiert ist aber gar nichts», erzählt sie. Später hat man ihr die Obhut über die ältere Tochter entzogen. Das Mädchen lebt nun in einer betreuten Wohngemeinschaft für Jugendliche. Jolanda Egger, über deren Widerstand gegen die Heimeinweisung ihres Sohnes der Beobachter berichtet hat, wurde Erziehungsunfähigkeit attestiert und ebenfalls die Obhut entzogen.

Ob solche Massnahmen tatsächlich immer dem Kindswohl dienen, darf bezweifelt werden. Je mehr Fälle es gibt, desto häufiger kommt es auch zu Fehlentscheiden, sei es wegen mangelnder Fachkenntnisse auf den Amtsstellen, sei es wegen Überlastung. Und nichts deutet darauf hin, dass die Zahl der Fälle in Zukunft abnehmen wird. Aber immerhin besteht Grund zur Hoffnung, dass künftig auch in kleineren Landgemeinden professioneller gehandelt wird. Am 1. Januar 2013 tritt nämlich das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Die Vormundschaftsbehörden werden durch Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden ersetzt, in denen mindestens drei Profis sitzen müssen: ein Sozialarbeiter, ein Jurist und ein Psychologe. «Wir hoffen, dass wir die Kinder damit besser schützen können», sagt Experte Christoph Häfeli.

*Namen geändert