Wie der Placeboeffekt auch ohne Wirkstoff Grosses bewirkt

Der Placeboeffekt zeigt erstaunliche Kräfte: Patientinnen und Patienten, die Pillen ohne Wirkstoff einnehmen, fühlen sich danach besser – selbst wenn «Placebo» draufsteht.

Veröffentlicht am 8. September 2022 - 15:42 Uhr

Wirkstofffreie Pillen: Der Glaube, eine heilende Behandlung zu erfahren, kann helfen.

Ein einziges Wort kann die Wirksamkeit eines Medikaments stark beeinflussen. Das zeigten Forschende um Professor Ted Kaptchuk an der Harvard Medical School in Boston in einem Experiment.

Zunächst gaben sie Patientinnen und Patienten mit Migräne gar nichts, um später eine Vergleichsbasis zu haben. Dann gaben sie ihnen mehrere Päckchen Tabletten mit nach Hause, die jeweils unterschiedlich angeschrieben waren. Auf den einen stand «Maxalt», der Name eines wirksamen Migränemittels, auf anderen «Maxalt oder Placebo», auf manchen «Placebo». Bei den nächsten Migräneanfällen sollten die Betroffenen die Tabletten in einer nach dem Zufallsprinzip bestimmten Reihenfolge einnehmen. Was die Versuchspersonen nicht wussten: Der Inhalt der Packungen stimmte nicht immer mit der Beschriftung überein. So enthielten einige der «Maxalt»-Päckchen Placebos und umgekehrt.

Es zeigte sich: Die beste Wirkung erzielte das echte Medikament, wenn es als «Maxalt» verabreicht wurde. Aber auch die Tabletten ohne Wirkstoff wirkten gegen den Schmerz – selbst wenn sie mit «Placebo» beschriftet waren. Stand der Medikamentenname auf der Packung, wirkte das Placebo gleich gut wie das mit «Placebo» beschriftete echte Medikament. Daraus schlossen die Forschenden: Die Informationen, die die Betroffenen erhalten, und die Rituale rund um die Einnahme von Tabletten sind wichtige Bestandteile der Behandlung – unabhängig davon, ob echte Medikamente oder Placebos eingesetzt werden.

Neue Arzneien habens schwer

«In jeder ärztlichen Behandlung kommt es zu einer Interaktion, die das Potenzial hat, den Placeboeffekt oder auch den gegenteiligen Noceboeffekt auszulösen – und die Behandlung dadurch wirksamer oder aber weniger wirksam zu machen», sagt Kathryn T. Hall von der Harvard Medical School.

Hall ist Mikrobiologin und Molekulargenetikerin und forscht seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit Ted Kaptchuk zum Placeboeffekt. Davor war sie während zehn Jahren in der Pharmaindustrie tätig. Und stellte dort immer wieder fest, dass es für neu entwickelte Medikamente gegen Beschwerden wie Schmerzen und Depressionen schwer war, in klinischen Studien besser abzuschneiden als die Placebos, gegen die sie getestet wurden.

«Diese Unfähigkeit, die Placebo-Reaktion zu übertreffen, ist heute in klinischen Studien für viele Indikationen sehr verbreitet», sagt Hall. «Es würde mich nicht überraschen, wenn viele wirksame Medikamente, die früh entwickelt wurden, heute in klinischen Versuchen scheitern würden.»

Nun hat sie ein Buch geschrieben, das im Oktober auf Englisch erscheint, übersetzt unter dem Titel: «Placebos. Die biologische Kraft des Placeboeffekts». Darin schreibt sie auch über die Geschichte von Placebos in der Medizin, von Quacksalberei bis hin zum Einsatz von Placebos in klinischen Studien. «Der Placeboeffekt ist seit je ein zentraler Bestandteil der Medizin», sagt Hall.

Erwartungshaltung entscheidend

Dank bildgebenden Verfahren wisse man heute, dass bestimmte Hirnareale mit der Placebo- oder Nocebo-Reaktion in Verbindung stehen. «Zentral sind dabei Hirnareale, die uns dabei helfen, die Flut an Informationen und Sinneseindrücken, die im Gehirn eintreffen, wahrzunehmen, zu verarbeiten, zu interpretieren oder ihnen Bedeutung zu geben», sagt Hall. Diese Prozesse seien komplex, wie das Gehirn selbst, vieles verstehe man noch nicht. Sehr vereinfacht könne man aber sagen: Wir erhalten oft das, was wir erwarten. Wenn wir zum Beispiel eine Schmerzlinderung erwarten, kann allein das in gewissen Hirnregionen zur Ausschüttung körpereigener Substanzen führen, die den Schmerz lindern. «Unser Gehirn kann durch zahlreiche Botenstoffe die Prozesse in unserem Körper beeinflussen, uns gesund oder auch krank machen», sagt Hall.

Besonders stark wirke der Placeboeffekt bei Schmerzen und bei psychischen Leiden wie Depressionen. Aber auch bei der Behandlung von Reizdarmsyndrom, Parkinson und weiteren Krankheiten spiele er eine wichtige Rolle und könne helfen, die Symptome zu lindern. «Placebos wirken nicht bei allen», sagt Hall. «Aber in manchen Fällen sind sie selbst dann wirksam, wenn die Patientinnen und Patienten informiert sind, dass sie ein Placebo erhalten.»

«Der Placeboeffekt konnte meine gerissene Sehne nicht flicken, aber er konnte mir die Schmerzen nehmen»

Kathryn T. Hall, Mikrobiologin und Molekulargenetikerin an der Harvard Medical School

Grenzen des Placeboeffekts sieht Hall beim Heilen von Krankheiten wie Krebs, bei schweren degenerativen Erkrankungen oder Krankheiten, die durch Bakterien oder Viren ausgelöst werden. «Das heisst nicht, dass Krebskranke nicht vom Placeboeffekt profitieren können.» Placebos könnten etwa helfen, die Nebenwirkungen von Krebstherapien wie Übelkeit, Schmerz oder Fatigue zu vermindern. «Aber der Placeboeffekt allein wird einen fortgeschrittenen Krebs nicht zum Verschwinden bringen.»

Zur Veranschaulichung erzählt Hall von einem Unfall, den sie bei einem Fussballspiel hatte. Sie stürzte und hörte ein Knacken in ihrem Knie. Der Schmerz war so stark, dass sie vom Spielfeld getragen werden musste. Weil sie bis Spielende noch eine halbe Stunde warten musste, fragte sie sich, ob sie gegen den Schmerz selbst etwas tun könnte. Sie legte ihre Hände aufs schmerzende Knie und meditierte – und hatte beim Schlusspfiff prompt keine Schmerzen mehr. «Der Placeboeffekt konnte meine gerissene Sehne nicht flicken, am Ende musste ich operieren. Aber er konnte mir die Schmerzen nehmen, und auch das war schon ziemlich gut.»

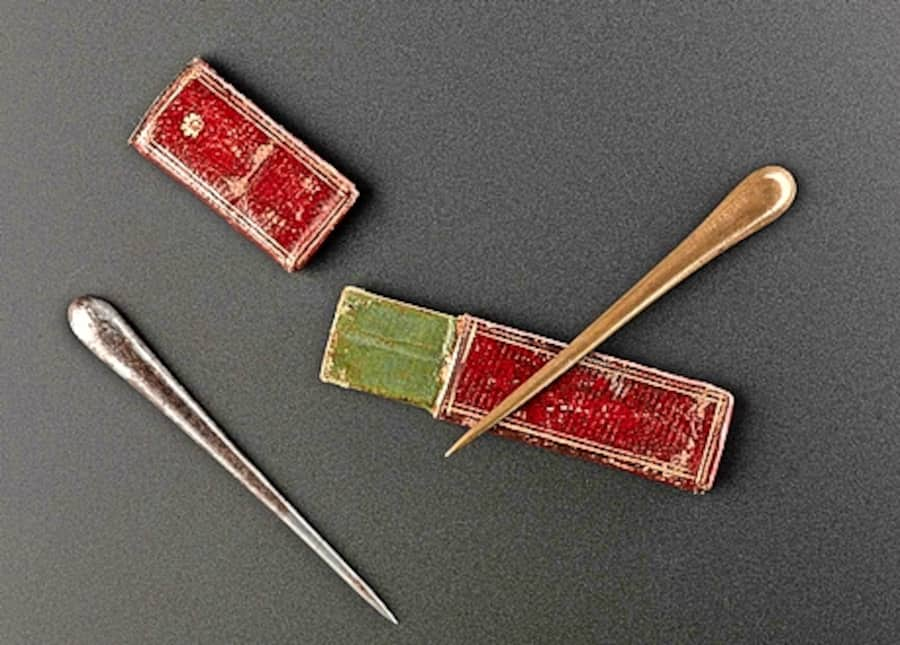

Einer der Ersten, die den Placeboeffekt nachwiesen, war der britische Arzt John Haygarth. Er sprach jedoch nicht vom Placeboeffekt. Die Überschrift seiner 1800 publizierten Studie lautete vielmehr: «Von der Fantasie als Ursache und Heilmittel für Störungen des Körpers; am Beispiel von fiktiven Traktoren und epidemischen Krämpfen».

Die «fiktiven Traktoren» bestanden aus zwei hufnagelähnlichen, zugespitzten Metallstäben, die Rheuma, Krämpfe, Entzündungen und weitere Beschwerden aus dem Körper ziehen sollten, wenn man sie einige Minuten über die betroffene Körperstelle zog. Der Arzt Elisha Perkins hatte sie 1796 in den USA patentieren lassen und vertrieb sie dann zusammen mit seinem Sohn Benjamin mit grossem Erfolg. Selbst George Washington soll ein Set von Perkins’ Traktoren besessen haben.

Als sich diese auch im englischen Bath ausbreiteten, entwarf der ansässige Arzt John Haygarth ein Experiment, um die Wirksamkeit zu testen. Er fertigte Holzstäbe an, die den Metallstäben in Form und Farbe glichen. Dann behandelte er fünf Patienten, die unter chronischem Rheuma litten: zunächst mit den hölzernen Traktoren, am Folgetag mit den metallenen.

Das Resultat: Er stellte keinen Unterschied in der Wirkung von Original und Kopie fest. Sowohl Holz- als auch Metallstäbe konnten die Schmerzen von vier der fünf Betroffenen lindern. Und Haygarth hielt fest: «Das ist die wunderbare Kraft der Fantasie!»

Der Beobachter-Gesundheits-Newsletter. Wissen, was dem Körper guttut.

Lesenswerte Gesundheitsartikel mit einem wöchentlichen Fokusthema. Jeden Montag.

2 Kommentare

Dieser sog. Placebo-Effekt ist seit Langem bekannt. Deshalb müssen seriöse Medikamente für die Zulassung klinische Studien vorlegen, in denen sie gegen ein Placebo doppelblind getestet wurden. Das zeigt seine pharmakologische Wirkung über den Placeboeffekt hinaus. Medikamente, die nicht so getestet wurden, wirken bestenfalls im Rahmen des Placeboeffekts. Man könnte genauso gut weisse Gipskügelchen schlucken.

Sie schreiben: Placebo- oder Nocebo-Reaktion: «Zentral sind dabei Hirnareale, die uns dabei helfen, die Flut an Informationen und Sinneseindrücken, die im Gehirn eintreffen, wahrzunehmen, zu verarbeiten, zu interpretieren oder ihnen Bedeutung zu geben». Und: «Placebos wirken nicht bei allen».

Wozu soll dieser Artikel gut sein? Ich finde, er fördert den Mythos, wer leidet, wolle bloss nicht "Positiv Denken". Bundesgericht: "somatoforme Schmerzstörung ist grundsätzlich überwindbar".

https://www.humanrights.ch/de/i…

Die WHO stuft ME/CFS (vgl. auch Long-Covid, Post-Vac) seit 1969 als neurologische Erkrankung ein, die Schweiz jedoch heute noch nicht, meines Wissens.

https://www.mecfs.de/date…

Meine Meinung ist, dass Placebos bei "Gläubigen" wirken, die die Realität tendenziell nicht wahrhaben wollen. Zitat (aus der Forschung): «Ich würde es nicht glauben, selbst wenn es wahr wäre.»