«Es ist höchste Zeit, dass gehandelt wird»

Hirsche, Rehe und Gämsen knabbern in Gebirgswäldern die jungen Triebe ab. Es muss mehr gejagt werden, sagen Fachleute. Sonst wirds gefährlich für die Schutzwälder – und teuer.

Veröffentlicht am 9. Oktober 2020 - 10:52 Uhr

Leibspeise Bäumchen: 40'000 Hirsche bevölkern aktuell die Schweiz.

Geröllmassen hatten sich durch Bergdörfer gewälzt. Das Rheintal und die Magadinoebene standen unter Wasser. Am 4. Oktober 1868 erreichte der Lago Maggiore den höchsten je gemessenen Stand. 51 Menschen starben. Das Parlament in Bern war überzeugt: Das war eine der «verderblichen Folgen der Entwaldung». Es erklärte die Schutzwälder zur nationalen Angelegenheit.

150 Jahre später gibt es reichlich Wälder, die Dörfer, Strassen und Bahnlinien vor Lawinen, Steinschlägen und Murgängen schützen. Aber der Verbund Waldbau Schweiz, ein Zusammenschluss von anerkannten Waldbaufachleuten aus Forschung und Lehre, warnt: Die Schutzwälder sind gefährdet, weil sie sich stellenweise nicht mehr verjüngen können.

Im neuen Positionspapier des Verbunds heisst es: «Die negativen Auswirkungen überhöhter Wildbestände auf den Wald werden immer stärker sichtbar, und die dringend notwendige Anpassung der Wälder an den Klimawandel verschärft die Problematik zusätzlich.» Man müsse die Zahl der Hirsche, Rehe und Gämsen «teilweise deutlich» reduzieren. Die Hälfte bis zwei Drittel der Gebirgswälder seien vom Verbiss «mässig bis schwer betroffen», in tieferen Lagen «gebietsweise deutlich über ein Drittel».

Im 19. Jahrhundert war der Hirsch ausgerottet, heute leben in der Schweiz rund 40'000 Tiere. Dazu kommen 140'000 Rehe und 90'000 Gämsen. Auf ihrem Speisezettel stehen auch Bäumchen mit zarten Trieben, Knospen und Blättern. Besonders beliebt sind ausgerechnet jene Bäume, die dem Klimawandel am besten trotzen. Wenn sie zu stark verbissen werden, fehlt dem Wald die nächste Generation. Weil Zäune oder Vergällungsmittel an Trieben nur punktuell nützen, braucht es vermehrt teure Verbauungen und Steinschlagnetze (der Beobachter berichtete).

- Mehr dazu: Schutzwald in Gefahr: Wald gegen Wild

Allein der Bund investiert jährlich 70 Millionen Franken in die Pflege des Schutzwalds. Laut dem Waldbau-Verbund entfaltet aber ein Teil davon «nur reduzierte oder sogar kontraproduktive Wirkungen». Die Experten warnen, wenn nichts passiere, sei in den kommenden Jahrzehnten mit Mehrkosten «im Umfang von mehreren Milliarden Franken» zu rechnen.

Eine solche schweizweite Abschätzung ist neu. «Wir haben Fallstudien zu einzelnen Schutzwäldern auf die ganze Schweiz hochgerechnet», sagt Harald Bugmann, Mitglied des Verbunds und Professor für Waldökologie an der ETH Zürich. Eine dieser Studien untersuchte 2017 den Riederwald im Aletschgebiet, wo seit Jahrzehnten junge Sträucher und Bäume vom Wild «laufend abgefressen» werden. Falls sich nichts ändert, muss die Gemeinde in den kommenden 50 Jahren geschätzte drei Millionen Franken für Schutzbauten ausgeben.

Der Kanton Wallis hat reagiert und will im Aletschgebiet die Zahl der Hirsche bis 2021 halbieren und «klimafitte» Baumarten fördern. Wegen «fehlender Waldverjüngung, des Klimawandels und des Borkenkäfers» seien die Schutzwälder oberhalb von Lax, Fiesch und Fieschertal gefährdet. Revierförster Peter Aschilier ist besorgt: «Sterben in den nächsten Jahren noch mehr Bäume ab, büssen die Wälder ihre Schutzfunktion ein.» Dann brauche es Schutzbauten.

Noch seien die Schutzwälder grösstenteils in gutem Zustand, hat das Landesforstinventar (LFI) festgestellt. «Aber in den letzten 20 Jahren hat sich die Verbissintensität an der sensiblen Weisstanne verdoppelt», sagte der ehemalige LFI-Leiter Urs-Beat Brändli kürzlich Radio SRF. Wegen des Klimawandels sei es nun wichtig, dass man den Wald mit den richtigen Baumarten verjüngen könne.

Zum Beispiel im Kanton Graubünden. Im Prättigau und in der benachbarten Herrschaft herrscht Alarmstufe Rot. Wegen massiver Wildschäden erklärte der Kanton knapp 60 Prozent des Waldes zur Problemfläche. Gemäss dem Entwurf des über 100-seitigen Wald-Wild-Berichts will er die Zahl der Wildtiere aber nur Jahr für Jahr leicht senken. Eine «radikale Bestandesreduktion» sei «aus wildbiologischer, naturschützerischer, aber auch politischer und jagdpolitischer Sicht unrealistisch».

Diese zögerliche Haltung führt zu Frust bei den betroffenen Gemeinden. «Es ist höchste Zeit, dass gehandelt wird, sonst wird das unangenehm und teuer», sagt Kurt Steck, Gemeindepräsident von Klosters. Und Schiers hält fest: «Als Waldeigentümer sind wir nicht bereit, wegen hoher Wildbestände, sprich Missmanagement bei der Bejagung, die Kosten und das Risiko zu tragen.» Es müsse so viel gejagt werden, dass in fünf Jahren wieder neue Bäume wachsen. Das Bundesamt für Umwelt begrüsst den Bericht sehr, vermisst aber «Massnahmen mit konkreten, messbaren Zielen» und ein Konzept für die Erfolgskontrolle.

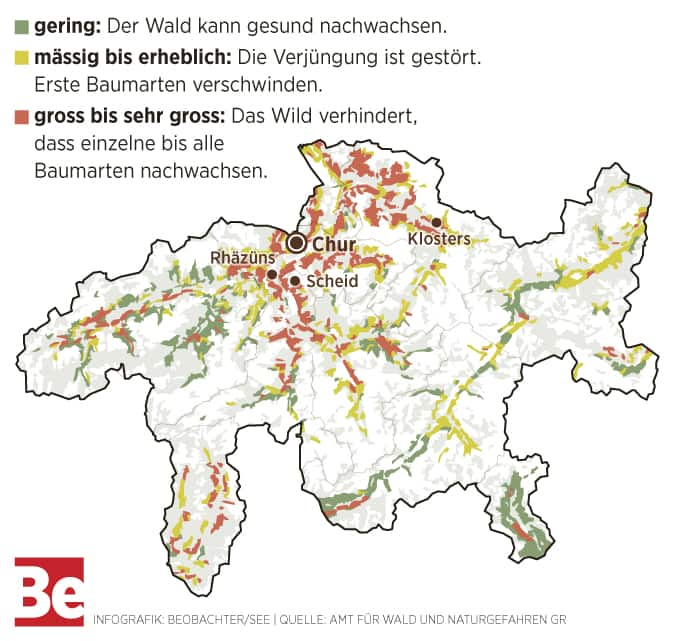

Infografik: Wo der Wald in Graubünden in Gefahr ist

So gross war der Einfluss der Wildtiere 2019 in Graubünden.

Einzig die Gemeinde Conters stellt sich hinter den Kanton. Dem Beobachter schreibt Gemeindepräsident Christian Clavadetscher, es bestehe Handlungsbedarf, Extremlösungen brauche es aber nicht. «Wir leugnen einen erhöhten Wildverbiss in anderen Prättigauer Gemeinden nicht. Aber das ganze ‹Geschrei› erinnert doch sehr an das damalige ‹Waldsterben›, das es offensichtlich so nicht gab.» Der Kanton werde seine Aufgaben schon lösen.

Die Zeit dränge, sagt dagegen ETH-Professor Harald Bugmann. «Innerhalb der kommenden zehn Jahre muss die Trendwende gelingen.»

Jetzt folgen, um über neue Artikel zum Thema per E-Mail informiert zu werden.

4 Kommentare

es braucht Luchs und Wolf um das Ecosystem aufrechtzuhalten, sagten die Förster doch schon vor der legendären September-Abstimmung

Da habe ich doch vor nicht zu langer Zeit eine Studie verfolgt, die den Nutzen des Wolfes in diesem Zusammenhang erklärt hat... Aber wir Städter haben ja keine Ahnung!

das sagten doch vor der Jagd-Abstimmung im Sept. alle Förster schon und haben für ein Nein geworben,

siehe:

"Luchs und Wolf sichern den Bergwald" sagte Martin Krelliger, Forstingenieur ETH vom Bergwaldprojekt, Trin/Disentis.

Nun ist dieses Abschuss-Gesetz ja abgelehnt worden, aber es geht trotzdem in den Jägerkantonen weiter wie diese wollen . . .

Wenn dem so wäre, müsste ein Grossteil der rücksichts-verantwortungslosen Menschheit "reduziert" werden! Kein Lebewesen, ist dermassen zerstörerisch, dumm, sich die eigene "Lebensgrundlage" (Ökosysteme - Umwelt - Gesundheit) bewusst auszubeuten, zu: vergiften, verstrahlen, vermüllen - zu zerstören, wie der "Homo sapiens" der Moderne = MENSCH!!