Eklige Verfolger

Zunächst wars nur ein kurzer Moment des Ekels, dann ploppte die grauslige Ohrenschmalz-Werbung andauernd auf. Wie uns Firmen online nachstellen und uns Dinge sehen lassen, die wirklich niemand sehen will.

Veröffentlicht am 12. August 2021 - 17:45 Uhr

Seit einiger Zeit werde ich verfolgt. Von Ohrenschmalz. Fingernagelgrosse Popel füllen plötzlich meinen Bildschirm. Braune, schmierige Schmalzpfropfen ploppen auf meinem Handy auf. Die Bilder tauchen mehrmals im selben Artikel auf, verfolgen mich über Websites hinweg. Richtig ekelhaft. Es muss Werbung sein – aber wofür? Unter dem Bild steht nur: «Einfacher Trick bei Ohrenschmalz» und eine Website: Q-Grips.com.

Offenbar bin ich nicht die Einzige, die sich davor graust. «Ich bekomme immer zum Frühstück Bilder von Ohrenschmalz gesendet», beklagt sich jemand in einem Internetforum. «Ich finde das einfach zum Kotzen, ich schicke ja auch keine Bilder von dem, was in meinem WC zurückbleibt. Ich will diese Werbung nicht auf meinem Handy.»

Auch Benetton hat in den Achtzigern mit Schockwerbung von sich reden gemacht, liesse sich einwenden. Doch die Kampagnen des italienischen Starfotografen Oliviero Toscani thematisierten wichtige gesellschaftliche Themen wie Aids oder die Todesstrafe. Die Ohrenschmalz-Werbung ist hingegen billigstes Clickbaiting: Der Schock soll meine Neugierde triggern. So sehr, dass ich irgendwann auf die Anzeige klicke.

«Eine gewisse Schockwirkung ist im Rahmen der werberischen Übertreibung erlaubt», meint Thomas Meier von der Schweizerischen Lauterkeitskommission – sofern sie in einem direkten Zusammenhang mit dem beworbenen Produkt stehe. Nicht statthaft seien nur Inhalte, «die das herrschende Anstandsgefühl im betreffenden Land oder in der jeweiligen Kultur verletzen». Ob das hier der Fall ist, müsste eine Beschwerde bei der Lauterkeitskommission klären.

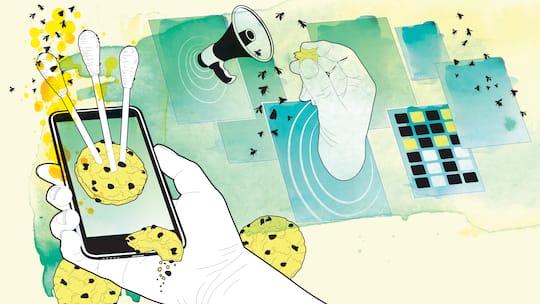

So funktioniert personalisierte Online-Werbung

Zunächst rufe ich den Hamburger Datenschützer Christian Bennefeld an und frage ihn, warum ich Opfer dieser grässlichen Kampagne geworden bin. Es folgt eine furiose Erklärung, wie personalisierte Online-Werbung funktioniert. Sie lässt sich etwa so zusammenfassen: Wenn ich eine Website besuche, geht in Millisekunden eine Auktion los. Firmen bieten auf mich, respektive auf die Eigenschaften meines Nutzungsprofils. Darin ist zusammengefasst, was das Internet so alles über mich weiss : Alter, Wohnort, Suchhistorie, also zum Beispiel, dass ich mich für Gesundheitsthemen interessiere. Und sicher auch, dass ich neulich Ohrstöpsel im Internet gekauft habe – meine Nachbarn lieben ausufernde Gartenpartys – und meiner Schwiegermutter auf Google Maps gezeigt habe, wo sich die Praxis ihres Hals-Nasen-Ohren-Arztes befindet.

«Wenn Q-Grips aufgrund dieser Infos denkt, Sie interessieren sich für ihr Produkt, werden sie ihr Gebot auf Sie erhöhen», so Bennefeld. «Der Meistbietende darf seine Werbung ausspielen. Das geht ab wie auf dem Viehmarkt.»

Neugier siegt über Ekel

Mike Wieland von der Zürcher Online-Marketingagentur Semsea ist auf Google Ads spezialisiert und arbeitet eng mit dem Konzern zusammen. Er vergleicht personalisierte Werbung mit einem Geschäft, in dem man Stammkundin ist. Man werde sofort zu den passenden Angeboten geführt, verliere keine Zeit mit Suchen. Vielen Nutzerinnen und Nutzern sei das recht. Wenn man Werbung so oft sehe, dass sie störe, sei man in eine sogenannte Retargeting-Kampagne von Google geraten, die zu aggressiv eingestellt sei. «Eine Werbung kann einem beinahe beliebig oft am Tag gezeigt werden.»

Okay, jetzt ist der Moment gekommen, es zuzugeben: Die Neugier war stärker als der Ekel. Ein einziges Mal habe ich auf die Anzeige geklickt. Flugs bin ich auf einer Website gelandet, auf der eine Frau in persönlichen Worten und epischer Länge ihr Problem mit Ohrenschmalz beschreibt. Und ihre Angst, dass es zu einem Hörverlust oder gar Demenz führen könne. Eine demenzkranke Mutter, ein Arzt und eine Studie sollen das Ganze glaubwürdig erscheinen lassen. Abhilfe verspricht – wie könnte es anders sein – der Q-Grips-Ohrreiniger, ein einfaches Gerät aus Plastik, das den Dreck wie ein Bohrer aus dem Ohr schälen soll. Mit einem weiteren Klick würde ein Zweierset mir gehören: für stolze 41 Franken.

Grauslig-graue Ü-50-Werbung überall

Google habe mir auf der Q-Grips-Website ein Cookie verpasst, erklärt mir Datenschützer Bennefeld. Damit bin ich gebrandmarkt als Person, die sich für Ohrreinigung interessiert. Diese Information hat Google gleichzeitig an Werbetreibende verkauft, offenbar auch an Q-Grips. Deshalb erkennt mich die Firma seither, wenn ich im Internet surfe, und erhöht ihr Gebot auf mich. Und zwar deutlich: Sie wollen mir ihre Werbung jetzt unbedingt zeigen. Schliesslich war ich ja schon mal ganz nah dran, ihr Produkt zu kaufen. Denkt das System.

So also funktioniert «massgeschneiderte» Werbung. Da werden all die Daten über mich gesammelt, aber so richtig ausgereift scheint das Ganze nicht zu sein. Denn ich werde nicht nur von Ohrenschmalz belästigt, sondern auch von anderer grauslig-grauer Ü-50-Reklame für Hörgeräte, Diätbücher und Treppenlifte. Warum das Werbesystem denkt, das seien meine dringendsten Konsumbedürfnisse, ist mir schleierhaft.

Zwar habe ich die magische Schwelle zum 50. Lebensjahr unlängst überschritten, aber für einen Treppenlift interessiert sich nicht mal meine Mutter. Personalisierte Werbung kommt mir vor, als würde mir ein Verkäufer ein Paar Winterstiefel nach dem anderen zeigen – obwohl ich doch eigentlich Sandalen kaufen möchte. In einem solchen Geschäft wäre ich bestimmt nicht Stammkundin.

Die Mär vom abgeschafften Datentracking

Doch was rege ich mich auf? Anfang Jahr hat Google versprochen, sie würden Cookies von Drittanbietern und somit das Datentracking von Werbefirmen im Chrome-Browser verbieten. Weil sie den Datenschutz respektieren wollten. Damit würde Google Firefox und Safari (Apple) folgen, die Drittanbieter-Cookies bereits blockieren.

Problem also gelöst? Bennefeld hält die Aktion für reine PR. Google sei schlicht nicht mehr auf das Drittanbieter-Tracking angewiesen, weil es längst anders an unsere Daten kommen könne. Tatsächlich sammeln die Google-Suche, Gmail, Maps und das Android-Betriebssystem so viele Informationen, dass der Konzern kaum um sein Datenmonopol fürchten muss.

Google wechselt nicht das Geschäftsmodell, nur die Technologie. Das Konzept, das Drittanbieter-Cookies ablösen soll, heisst Federated Learning of Cohorts, kurz Floc. Q-Grips wird künftig nicht mehr auf mich als Individuum bieten – aber auf die Gruppe, die meine Interessen teilt.

«Personalisierte Werbung wird es nach wie vor geben, für den Nutzer wird sich nichts ändern», sagt Bennefeld. Erste Testläufe im Google-Browser Chrome sollen bereits laufen. Aber das kümmert mich nicht mehr. Weil mich der Ohrenschmalz tatsächlich getriggert hat: Ich habe jetzt einen Werbeblocker installiert.

Apps sparsam nutzen

Facebook, Instagram, Linkedin, Uber Eats, Trainline und Youtube teilen derzeit am meisten Daten mit Dritten. Es lohnt sich also, sie nur sparsam zu nutzen.

Google-Konto

Wer ein Google-Konto anlegt, akzeptiert die Datenschutzbestimmungen des Konzerns und erlaubt ihm, alle Daten über sämtliche Google-Dienste wie Google Maps oder Gmail nicht nur anonym, sondern unter dem Klarnamen zu erfassen. Im Google-Konto kann man «Personalisierte Werbung» ausschalten, Daten werden trotzdem gesammelt.

Apple

Apple bietet in seiner iOS-14-Version eine Grundeinstellung, die verhindert, dass ungefragt Nutzerdaten erfasst werden. Unter «Datenschutz» «Tracking» anklicken, danach «Apps erlauben, Tracking anzufordern» deaktivieren. So werden Apps laut Apple automatisch informiert, dass man nicht verfolgt werden will.

Adblocker verwenden

Adblocker wie Adblock Plus, Wipr oder uBlock Origin blenden Werbung auf Websites aus. Adblock Plus etwa ist kostenlos. Die Blockierung kann für einzelne Websites, die man sympathisch findet, aufgehoben werden. Allerdings verhindern Adblocker nicht das Datentracking.

Plug-in im Browser

Erweiterungen im Browser können das Datentracking beim Surfen anzeigen und verhindern. So hat etwa die Electronic Frontier Foundation mit dem Privacy Badger ein Non-Profit-Plug-in entwickelt, das vor websiteübergreifender Werbung schützt.

eBlocker

Die von Datenschützer Christian Bennefeld entwickelte Open-Source-Lösung «eBlocker» blockiert Werbung, Datentracking sowie Cookiebanner nicht nur im Browser, sondern auch in Apps und auf allen Geräten. Dazu muss man die kostenlose Software auf dem Minicomputer Raspberry Pi installieren und diesen an den Router anschliessen.

5 Kommentare

Sie haben es auf den Punkt gebracht. Auch ich empfinde die ständigen Ohrenschmalz-Bilder als Belästigung. Noch abstossender war diese optische Verunreinigung meines Bildschirms: Eine Person streckt mir ihre Zunge in voller Länge aus dem Mund und zwar Nonstop. Welch eine Zumutung! Welche Agentur denkt sich Werbung aus, die Ekel beim Betrachter auslöst? Niemals würde ich eine solche Anzeige anklicken. Im Gegenteil: Ich klebe solch Unappetitliches auf dem Bildschirm ab.

Werbung, die sich an den Interessen der Zielgruppen orientiert, ist nicht grundsätzlich verwerflich. Als Mann interessiere ich mich nicht für Tampons und Bewohner eines Mehrfamilienhauses kaufen keine Rasenmäher. In meiner Stammbeiz weiss man, dass ich eine "Stange" dem Glas Wein vorziehe. Auch das ist lernen aufgrund meines Konsumverhaltens. Das Beispiel zeigt aber auch die Grenzen der Zielgruppenorientierten Werbung: Wenn ich "Afghanistan" google, weisst das nicht unbedingt, dass ich dort meine Ferien verbringen möchte.

Was mich aber auch als Werber graust, sind die unappetitlichen Darstellungen wie das Beispiel von Ohrenschmalz. Ein weiterer Trend sind sprechende, vermenschlichte Lebensmittel. Will ich eine sprechende Brautwurst ermorden?

Mein Tipp: Wenn Euch die Werbung eines Unternehmens nervt, schreibt dem CEO oder VR-Präsidenten/Präsidentin der verantwortlichen Firma. Nicht polemisch oder anonym sondern klar und sachlich. Erklärt warum diese Werbung bei Euch einem bleibenden Image-Schaden produziert hat. Diese Leute sind sich solches Feedback nicht gewohnt.

Vorallem wenn es um Werbeblocker geht, kann ich den Firefox sehr gut empfehlen. der Macht einiges schon von haus aus und lässt sich zudem noch gut ergänzen. Für Bastler empfehle ich den Pi-Hole.

Noch ekliger finde ich die Impfwerbung überall...

Und generell kann man sich bei Werbung ja fragen: Wie gut muss ein Produkt sein, wenn man dafür soviel Werbung machen muss? Ich meine, wenn etwas wirklich gut ist, kommen die Kunden dann nicht von selber?