Eine Party mit schlimmen Folgen

Eine junge Frau verliert an einer Tanzdemo in Winterthur ihr rechtes Auge – und den Glauben an die Schweiz.

Veröffentlicht am 28. Juli 2016 - 11:19 Uhr

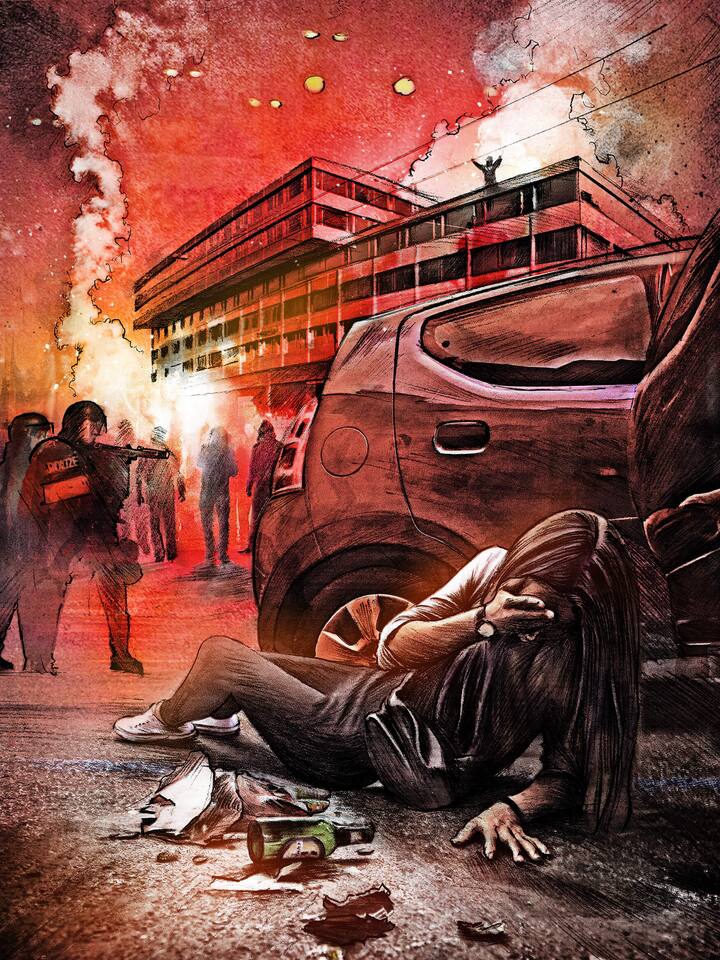

Sie liegt zusammengekrümmt auf dem Boden und schreit, wie sie noch nie geschrien hat.

«Papi, ich gehe an eine Tanzdemo», sagt die 19-jährige Alessia De Rossi* am 21. September 2013 zu ihrem Vater. «Keine Sorge, das ist ein Fest mit Bands und DJs und so. Voll friedlich.» Die Maturandin ist auf dem Land aufgewachsen, hat noch nie an einer Demonstration teilgenommen. Aber diese hier scheint es wert. Die Organisatoren wollen ein Zeichen setzen gegen die Sparmassnahmen, die die Stadt Winterthur im sozialen und kulturellen Bereich angekündigt hat. Sie wollen für mehr Freiräume einstehen. «Macht es richtig, seid gut, bleibt vernünftig, voller Hoffnung, voller Frieden», hat die Moderatorin des Lokalradios in ihrem Hinweis auf den «Umzug mit Tanz» gesagt. Das gefällt Alessia.

Einige Stunden später wird Alessia De Rossi zusammengekrümmt auf dem Boden liegen. Sie wird schreien, wie sie noch nie geschrien hat, und sie wird nicht einmal wissen, warum. Auch wenn sie heute an jenen verhängnisvollen Samstagabend zurückdenkt, fällt ihr zuerst das Fussballspielen mit Freundinnen auf dem Bahnhofplatz ein. Sie denkt an die Bands, die gespielt haben, an die vielen Bekannten, die sie getroffen hat, tanzend, jonglierend, lachend. «Es war megaschön», sagt die junge Frau. Ihre feinen Gesichtszüge entspannen sich für einen Moment.

Dann kommen die anderen Erinnerungen: Jemand feuert eine Feuerwerksrakete ab, Wasserwerfer spritzen wie aus dem Nichts von allen Seiten in die zusammengetriebene Menschenmenge. Sie will fliehen, aber es gibt kein Vorbeikommen an den Polizisten in Vollmontur. Die Maturandin sucht Schutz zwischen zwei parkierten Autos. Jetzt liegt sie da, einen dumpfen Schmerz im Gesicht. Hände berühren sie, Stimmen fragen, ob sie aufstehen kann. Sie spürt, wie sie weggetragen wird, umgeben von beissendem Nebel und zischenden Gummischrotsalven. Auch als sie hinter einer Glastür auf den Boden gelegt wird, kann sie nicht aufhören zu schreien. Jetzt realisiert sie, dass sich ihre rechte Gesichtshälfte taub anfühlt und mit dem Auge etwas nicht stimmt.

«Raus!», schreit der Besitzer des Gebäudes, die herbeigeorderten Türsteher drängen sie zur Tür. Die junge Frau wird die Bilder draussen nie mehr vergessen: orangefarbenes Licht, Rauch, rennende Menschen. «Es ist wie im Krieg», denkt sie. Ein Freund hat inzwischen die Ambulanz gerufen, aber auch die Retter kommen nicht durch. Die jungen Leute wollen die Verletzte daher zu Fuss ins Spital bringen. Mit Mühe kommen sie durch die Polizeisperre. In der Notfallstation ruft jemand ihren Vater an. Doch bevor er im Spital ankommt, schickt die diensthabende Augenärztin De Rossi nach Hause. Das rechte Auge ist inzwischen so zugeschwollen, dass man es nicht untersuchen kann.

Damals denkt Alessia De Rossi einen kurzen Moment lang: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis alles wieder gut ist. Doch zurück im Wartesaal, wo die Freunde sitzen, sackt sie zitternd zusammen. Erbricht die Beruhigungstablette, die man ihr gegeben hat. Die Ärztin fragt genervt, ob sie betrunken sei. Sie zwingt die jungen Leute, das Erbrochene aufzuputzen.

Drei Jahre sind seither vergangen. Alessia De Rossi sitzt in ihrem Zimmer, einen Stapel Akten auf den Knien. Sie wirkt erschöpft, immer wieder kämpft sie mit den Tränen. Auf dem rechten Auge ist sie fast blind, eine spätere Notoperation in der Uniklinik Zürich konnte das nicht verhindern. Ihr Leben ist nicht mehr dasselbe.

Richtig verarbeitet habe sie ihre Verletzung bis heute nicht, sagt sie. Die Zeit habe schlicht gefehlt.

Wenige Tage nach der Rückkehr aus dem Spital rufen die ersten Journalisten an. Die Diskussion um den Polizeieinsatz ist lanciert. In einer Facebook-Gruppe versammeln sich in kürzester Zeit 1400 Leute, die gegen den Polizeieinsatz an der Tanzdemo protestieren. Auch Befürworter des harten Vorgehens formieren sich. Hunderte User gratulieren der Polizei zu ihrem Durchgreifen. Jeder, der an eine Demo gehe, sei selber schuld, wenn er verletzt werde, schreiben manche. Andere bedauern, dass keine scharfe Munition eingesetzt wurde.

De Rossi hört schnell auf, die Facebook-Kommentare zu lesen. Bis heute schmerzt es sie, dass auch Leute sie kritisiert haben, die sie kannte. «Das hätte doch jedem passieren können, auch den Kindern dieser Leute, deren Nachbarskindern.»

«Ich hatte kein schlechtes Bild von der Polizei. Woher auch, ich hatte ja nie mit ihr zu tun gehabt.»

Alessia*

Wenn De Rossi nachts wach liegt, weil das operierte Auge schmerzt, befällt sie Panik – was, wenn sie ganz erblindet?

Kurz nach den Medienleuten meldet sich auch die Winterthurer Stadtpolizei. Der Kommandant des Korps besucht Alessia De Rossi persönlich und bringt Pralinés vorbei. Er überreicht ihr seine Visitenkarte. Sie könne sich jederzeit bei ihm melden. Er rät ihr, die Sache rechtlich zu klären. Öffentlich gibt der Kommandant bekannt, die Kundgebung sei per Kamera festgehalten worden, man werde die Vorfälle restlos aufklären. Für De Rossi ist klar, dass es ein Gummigeschoss gewesen sein muss, das sie so stark verletzt hat. Denn sonst ist da nichts und niemand gewesen, als sie zwischen den Autos Schutz gesucht hat.

Exponenten der linken Szene von Winterthur bieten Unterstützung an. Sie sammeln Geld, helfen, einen Anwalt zu finden und eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauch und schwerer Körperverletzung aufzusetzen.

«Sie warnten mich, dass 90 Prozent der Anzeigen gegen die Polizei nie vor Gericht kommen», sagt Alessia De Rossi. Doch sie weigerte sich, das zu glauben. «Ich hatte kein schlechtes Bild von der Polizei. Woher auch, ich hatte ja nie mit ihr zu tun gehabt.»

Ein Beamter der Stadtpolizei Zürich führt die Voruntersuchung durch. Die Stimmung kippt. «Schon bei der ersten Befragung beschlich mich das Gefühl, dass er mir nicht glaubt. Aber warum sollte ich lügen?» Im Lauf der Untersuchung habe sie immer deutlicher gespürt, dass es gar nicht darum gehe, die Wahrheit zu finden. Sondern darum, sie unglaubwürdig zu machen. «Das war krass.»

Unabhängig von dieser Untersuchung wird Alessia De Rossi von der Winterthurer Stadtpolizei als Teilnehmerin einer unbewilligten Demo einvernommen. Sie wird mit mehreren hundert Franken gebüsst.

Heute sagt sie über die Polizei: «Das sind Leute, die ihren Job machen und denen dabei Fehler unterlaufen, wie allen anderen auch. Der Unterschied zu Normalbürgern wie mir ist, dass sie dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden.» Alessia De Rossi lässt weitere Einvernahmen über sich ergehen, psychisch und körperlich geht es ihr dabei schlecht. «Ich war vom Opfer zur Angeklagten geworden. Und ich konnte nichts tun, um das zu ändern.» Mehrere Zeugen, unter anderem eine Reporterin des Schweizer Fernsehens, sagen für sie aus. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass die Verletzung «sehr wohl durch Anprall eines Gummischrot-Geschosses verursacht» worden sein könnte. Es komme aber auch ein «Stoss mit einem Ellbogen oder mit der Spitze eines Stocks» in Frage.

Am 13. Januar 2015 beschliesst die Staatsanwaltschaft Winterthur, die Strafanzeige gegen die Polizei nicht weiter zu verfolgen. Alessia De Rossi rekurriert. Mit Erfolg: Wenige Monate später zwingt das Zürcher Obergericht die Staatsanwaltschaft, eine Untersuchung gegen unbekannte Mitarbeiter der Kantonspolizei und die Stadtpolizei Winterthur zu eröffnen.

De Rossi, die inzwischen trotz Handicap Filmwissenschaften studierte, schöpft Hoffnung. Aber nur für eine kurze Zeit. Heute, mehr als ein Jahr nach der Rüge des Obergerichts, ist sie desillusioniert. Sie sagt: «Ich habe den Glauben an die Schweiz als funktionierenden Staat verloren.»

Bereits bei der ersten Einvernahme der Polizistinnen und Polizisten, die als Schützen in Frage kommen, beginnt Alessia De Rossi an der Fairness der Untersuchung zu zweifeln. Der Staatsanwalt begrüsst Verdächtige per Du. Und das wichtigste Beweismittel ist untauglich. «Die Filmaufnahmen, die die Polizei auf Druck meines Anwalts zur Verfügung stellte, waren in kurze Sequenzen zerschnitten, bei den meisten fehlten Zeitangaben.» Die Szenen rund um De Rossis Verletzung fehlen ganz. Das Schweizer Fernsehen, das die junge Frau in der «Rundschau» am Boden liegend gezeigt hat, stellt die Originalaufnahmen für die Untersuchung nicht zur Verfügung – aus «medienethischen und -rechtlichen Gründen».

Absolut ohnmächtig fühle man sich in einer solchen Lage, sagt Alessia De Rossi. Wann immer sie konnte, rief sie Freunde an, erzählte, was sie gerade erlebt hatte. Längst nicht alle glaubten ihr. «Jetzt übertreibst du aber», sagten sie, oder: «Bildest du dir das nicht ein?»

Am 1. Juni dieses Jahres kommt das Zürcher Obergericht zum Schluss, die Polizei habe am 21. September 2013 keine Fehler gemacht. Die Verletzung von Alessia De Rossi durch ein Gummigeschoss sei «höchst unwahrscheinlich». Eher als Ursache in Betracht komme ein Ellbogen- oder Stockstoss. Die junge Frau erzählt auffällig emotionslos vom Urteil. «Irgendwann habe ich angefangen, das Ganze von aussen zu betrachten, als sei es die Geschichte von jemand anderem.»

«Ich war vom Opfer zur Angeklagten geworden. Und ich konnte nichts tun, um das zu ändern.»

De Rossi zieht den Fall nicht weiter. Aber damit abschliessen kann sie nicht. Da ist das Auge, weitere Operationen sind nötig. Da ist der Brief der Unfallversicherung, die den Polizeirapport einsehen will. Und da sind die Fragen, die sie nicht ruhen lassen: «Was, wenn ich die Filmaufnahmen hätte sehen können? Warum fragte niemand, ob es okay ist, in eine eingekesselte Menschenmenge zu schiessen? Was soll damit verhindert werden? Darf man das überhaupt: auf Augenhöhe schiessen?»

«Für die Polizisten ist es vorbei. Für mich wird es das nie sein.» Doch das Schlimmste, befürchtet Alessia De Rossi, werde noch kommen. Wenn es ihr nicht mehr gelingt, die Sache von aussen zu betrachten. Wenn sich Enttäuschung, Ohnmacht, Schock mit Wucht zurückmelden, es aber niemanden mehr interessiert.

*Name geändert