«Die Raketen erschrecken uns auch in Winterthur»

Kateryna Potapenko (28) ist aus Kiew nach Winterthur zu Verwandten geflüchtet. In dieser Tagebuch-Serie erzählt sie über ihr Leben als Geflüchtete in der Schweiz. Teil 3: Eine Bibliothek als Kraftort.

Veröffentlicht am 12. Mai 2022 - 14:47 Uhr

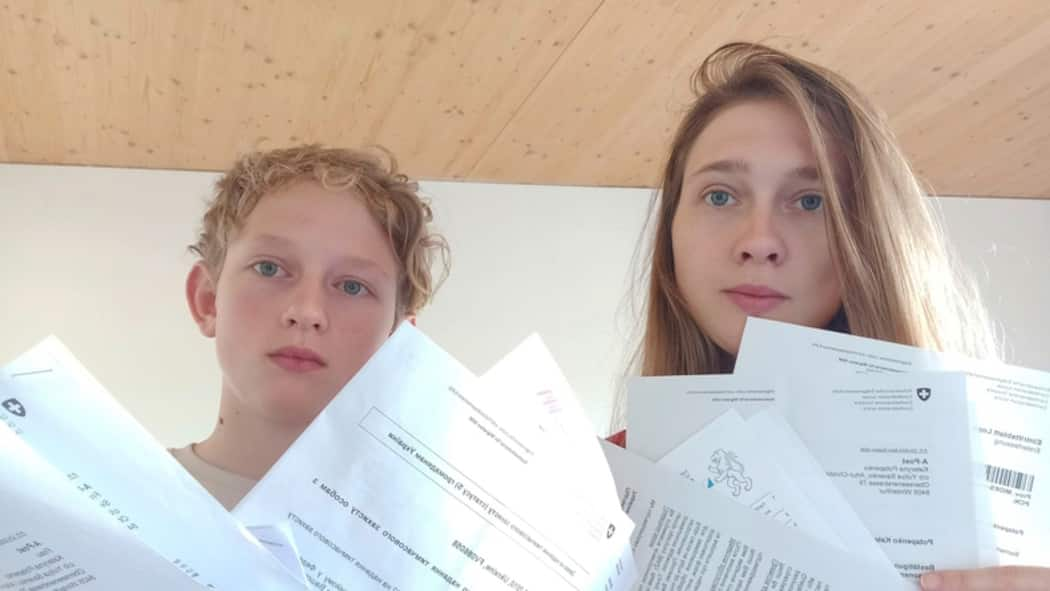

Bei einem Treffen von Ukrainerinnen und Ukrainern in der Schweiz vibrierten plötzlich mehrere Telefone gleichzeitig – es waren Bombenalarm-Warnungen für Kiew.

Wenn man länger an einem fremden Ort sein muss, beginnt man, nach seinesgleichen zu suchen. Mir scheint das im Moment sehr einfach: In jedem Zug, in jedem Lebensmittelladen höre ich Ukrainisch. Kürzlich verirrte ich mich in Zürich und fragte eine vorbeigehende Familie nach dem Weg. Die Antwort: «Sorry, wir sind nicht von hier, wir kommen aus der Ukraine.»

Im Allgemeinen halten Ukrainerinnen und Ukrainer Abstand. Natürlich helfen wir Fremden gern und heissen Gäste herzlich willkommen. Aber wir lächeln selten, wenn wir unterwegs sind, und nähern uns Leuten, die wir nicht gut kennen, nur auf Armlänge .

Einmal konnte ich aber nicht widerstehen und sprach eine müde Frau mit drei Kindern an, die im Zug vor mir sassen und leise darüber sprachen, wie weit sie noch fahren mussten. «Woher kommen Sie?», fragte ich. Die Antwort war: «Mariupol». Irgendwie gab es dann nichts mehr zu fragen.

Wichtige Treffen mit Landsleuten

Einige Tage nach unserer Ankunft in der Schweiz ging ich in eine Bibliothek in Winterthur. Es war interessant zu sehen, welche ukrainische Literatur hier zu finden ist. Es gab nur sehr wenige Bücher, aber ich hatte auch nicht viel erwartet.

Durch einen unglaublich glücklichen Zufall lernten wir dort eine Bibliothekarin ukrainischer Herkunft kennen, die seit acht Jahren in der Schweiz lebt. Sie erzählte mir von geplanten Treffen für Ukrainerinnen und Ukrainer in der Bibliothek, die ab kommender Woche stattfinden würden.

Diese wöchentlichen Treffen wurden zu meiner wichtigsten Informationsquelle über das Leben von geflüchteten Ukrainern in der Schweiz. Schnell fand ich heraus, dass ich mit meinen Problemen nicht allein bin. Bis jetzt ist noch für niemanden der Anwesenden das Registrierungsverfahren für den Status S abgeschlossen – niemand hat den entsprechenden Ausweis erhalten, obwohl die meisten vor zwei Monaten damit begonnen haben. Ich habe auch erfahren, dass man keine automatische Antwort bekommt, wenn man den Antrag von seiner ukrainischen Mailadresse aus schickt. Dann weiss man nicht, wie lange man auf den Brief mit dem Termin warten soll – und ob man überhaupt einen bekommt. Inzwischen wurde das Verfahren zum Glück etwas vereinfacht. Bei den Treffen in der Bibliothek wetteifern alle darum, wer schon wie viele amtliche Schritte geschafft hat. Und man erfährt jedes Mal, welches Stück Papier noch fehlt.

Hier treffen sich Lehrerinnen, Eisenbahningenieurinnen, Sozialpsychologinnen – meist Mütter mit Kindern. Alle haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in der Schweiz gemacht. Manche kamen zu Freunden oder Verwandten. Andere in Gastfamilien. Es gibt eine Familie, deren Gastgeber ihnen nicht erlaubte, nach dreitägiger Reise zu duschen – sie sollten sofort ihren Schutzstatus beantragen. Und dann gibt es all die anderen, die ihrer Gastfamilie nicht dankbarer sein können, weil sie ihnen seit Wochen mit allem Möglichen hilft.

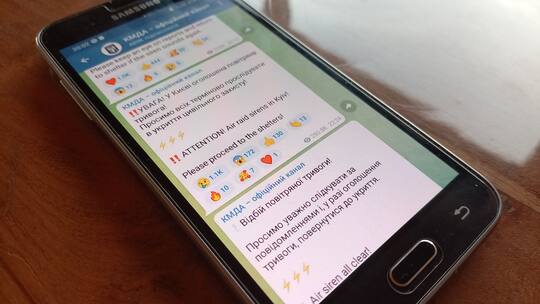

Bei einem der Treffen vibrierten plötzlich mehrere Telefone gleichzeitig, auch meins. Sirenen in Kiew, bedeutete das. Eine App sagt einem, dass man sofort in den Schutzraum gehen soll. Auch nach zwei Monaten leben wir innerlich immer noch zum Teil in Kiew.

Sorge um die Daheimgebliebenen

Bibliotheken sind für mich Kraftorte. In Kiew leite ich einen Buchclub, schon seit sechs Jahren. Selbst während der strengen Corona-Quarantäne haben wir keine Treffen gestrichen – wir hielten sie online ab. Doch seit Februar haben wir kein einziges Buch mehr besprochen. Am Tag nach Kriegsbeginn hätten wir über Stephen Kings «The Long Walk» diskutiert – und dann wurde ausgerechnet er zu einem der ersten Prominenten, die die Ukraine unterstützten. Wer konnte damals ahnen, wie lange der Weg sein würde, der vor uns lag.

Jetzt treffen wir uns jede Woche online zu einem «Anwesenheitsappell». Zwei von uns haben sich freiwillig zur Armee gemeldet – ein Schauspieler und ein Musiklehrer, und ein anderes Clubmitglied patrouilliert nachts in den Reihen der Reservisten durch die Strassen von Kiew. Irgendwie schaffen sie es immer noch, uns von Zeit zu Zeit anzurufen und darauf zu bestehen, dass wir unsere Gespräche fortsetzen oder ein Buch lesen.

Beim letzten Appell hat sich zum ersten Mal seit langem die Mehrheit aus Kiew gemeldet, fast alle meine Freunde. Und am selben Abend schlugen zwei Raketen in der Stadt ein, eine tötete eine lokale Journalistin, die wir von der Arbeit kannten. Gemäss Statistik war sie die 23. Medienschaffende, die in diesem Krieg getötet wurde. Was die Statistik verschweigt, ist, wie ermutigend und fröhlich ihr Lächeln war.

Aus Sicherheitsgründen wird in den sozialen Netzwerken der Ort der Raketeneinschläge jeweils nicht genau bezeichnet, sondern nur das Gebiet. Diesmal war es das Gebiet, wo ich herkomme. Sofort nach der Meldung ruft man alle an, die dort leben, und gerät in Panik, wenn jemand nicht antwortet.

Aber es gibt auch eine gute Seite daran: Es macht einem klar, wie viele wertvolle Menschen man in seinem Leben hat, um die man sich sorgen muss.

Zur Person

Kateryna Potapenko, 28, ist aus Kiew nach Winterthur zu Verwandten geflüchtet. Sie ist Literaturredaktorin beim Online-Magazin «Cedra» in Kiew und spricht Audiobücher auf Ukrainisch ein. Für den Beobachter erzählt sie in der Serie «Tagebuch einer Flucht» über ihr Leben als Geflüchtete in der Schweiz.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.