Wovor haben wir Angst?

Die Angst gehört zur Natur des Menschen. Unseren Vorfahren sicherte sie das Überleben. Heute machen uns diffuse Sorgen zu schaffen.

Veröffentlicht am 25. April 2016 - 13:22 Uhr

Das Gefühl, es könne jeden jederzeit treffen: Anti-Terror-Einsatz in Brüssel.

Es war ein wirklich guter Song, mit dem sich Andreas Kümmert 2015 in Deutschland das Ticket zum Eurovision Song Contest (ESC) holte. Über 78 Prozent der Fernsehzuschauer stimmten für den 28-Jährigen und sein Lied «Heart of Stone» – ein Rekord. Doch Kümmert, ein schüchterner Teddybär von Mann mit beginnender Glatze über dem Hipsterbart, überliess den Sieg der zweitplatzierten Ann Sophie. Interessanter als deren Abschneiden am ESC in Wien (mit null Punkten landete sie auf dem letzten Platz) sind die Gründe für Kümmerts Verzicht, die er kürzlich dem «Stern» anvertraute: Er habe an jenem Tag unkontrollierbare Angst- und Panikattacken erlitten, erzählte er. «Plötzlich hatte ich Atemnot. Ich schwitzte. Ich habe gedacht, ich sterbe.»

Todesangst also. «Es ist die ausgeprägteste Form eines Grundgefühls, das dem Menschen angeboren ist und uns – tief verankert im Stammhirn – die Angst spüren lässt, bevor wir sie intellektuell erfassen», erklärt Psychologe Hanspeter Zeller, Mitinhaber einer Praxis für Psychotherapie und Psychiatrie in Olten. Denn Angst ist zuallererst ein Produkt der menschlichen Evolution: Sie bereitet uns darauf vor, bei Gefahr entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Vor dem wilden Tier, der Gewalt eines Schneesturms, dem Angriff aus dem Hinterhalt. «Fight or flight» heisst der Mechanismus auf Englisch. Die Bezeichnung hat sich auch im Deutschen eingebürgert. «Unseren Vorfahren der Steinzeit sicherte dieser Reflex das Überleben», so Zeller.

Selina Gulmini, 23, aus Weisslingen ZH: Furcht vor Spinnen

«Mit einer Spinne im selben Zimmer – da war an Schlaf nicht zu denken. Ich konnte lange keine Spinne aus der Nähe anschauen, weil ich mich vor den Tieren und ihren langen Beinen unglaublich ekelte. Als Kind habe ich oft geträumt, dass mir eine Spinne in den Mund krabbelt. Vor ein paar Jahren habe ich beschlossen, mich der Angst zu stellen. Ich recherchierte zum Thema Spinnen und schrieb meine Vertiefungsarbeit für die Berufsschule darüber. Je mehr man über sie weiss, etwa wie kunstvoll sie ihre Netze spinnen, desto kleiner wird die Angst.

Ich besuchte ein Seminar im Zoo Zürich, wo ich am Schluss sogar eine Vogelspinne auf der Hand halten konnte. Noch stärker ekelten mich aber normale Hausspinnen, besonders wenn sie ein paar Zentimeter gross waren und sich nervös bewegten. Ich hatte Angst vor ihnen, weil ich keine Kontrolle über sie hatte. Um diese Angst zu überwinden, ging ich zu einem Hypnotiseur. Ich hätte es nie für möglich gehalten: Nach der Behandlung konnte ich die Spinne über meine Hand laufen lassen. Ich legte mir eine Hausspinne zu, taufte sie Matilda und holte sie täglich aus dem Glas. Bevor ich sie wieder freiliess.»

Auch heute hat Angst ihre positiven Seiten. Als Lampenfieber spornt sie Künstler zu Höchstleistungen an. Der Musiker Stephan Eicher, 55, sagte einmal, er könne keine Bühne betreten, ohne dass ihm vorher der kalte Schweiss ausbreche und der Puls rase – dabei berühren seine Darbietungen doch gerade durch ihre Leichtigkeit. Angst motiviert die Studentin vor einer wichtigen Prüfung zum Lernen, Angst hält uns zur Vorsicht an, wenn wir als Fussgänger die Strasse überqueren.

Angst ist für die Mutter die Triebfeder, ihr Kind zu schützen. Dabei ist der Übergang von der Kampf-oder-Flucht-Reaktion zur krankhaften Angst fliessend. Andreas Kümmert fiel ins Bodenlose beim Gedanken, der Glitzer- und Glamour-Show des Eurovision Song Contest nicht gewachsen zu sein – und lief davon. Statistisch gesehen ist der Deutsche in guter Gesellschaft: Gemäss einem Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) sind Angststörungen mit 14 Prozent Betroffenen das mit Abstand häufigste psychische Leiden in Europa, weit vor den affektiven Störungen wie Depressionen (7,8 Prozent). Ausgeprägt sind vor allem Panikstörungen (1,8 Prozent), Agoraphobie (Angst vor weiten Plätzen; zwei Prozent), soziale Phobie (2,3 Prozent) und andere spezifische Phobien (6,4 Prozent).

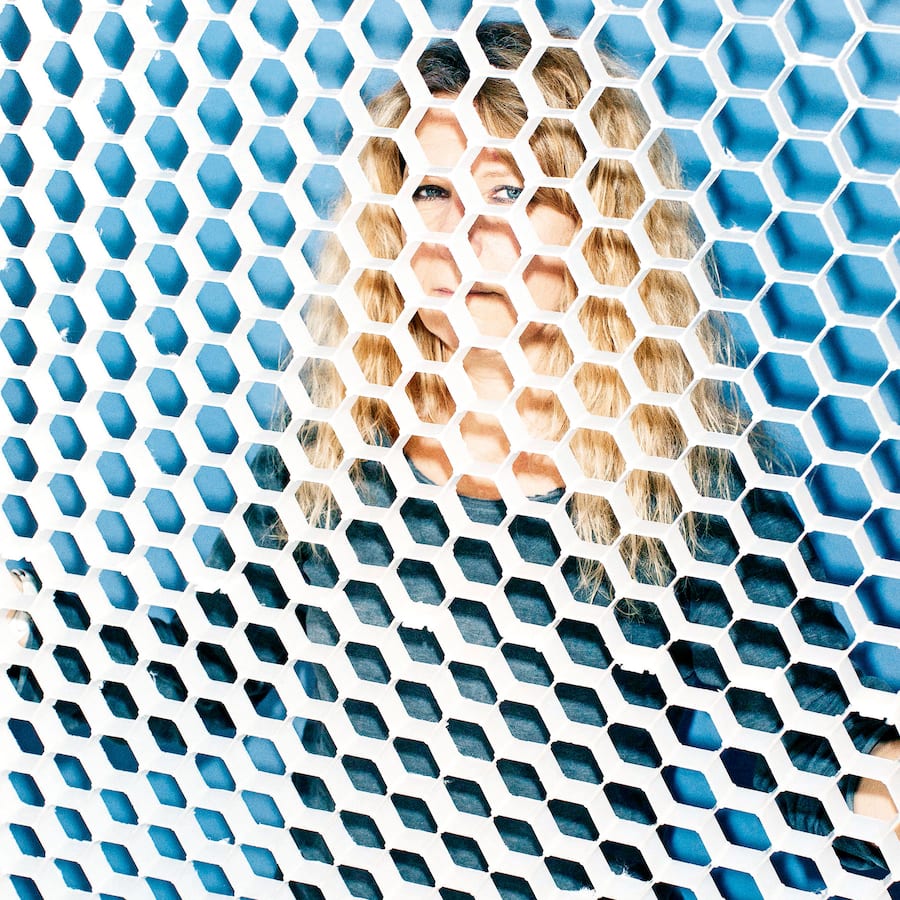

Irene Schweizer, 49, aus Hittnau ZH: Ekel vor löchrigen Strukturen

«Bei meiner Arbeit als Typografin am Tierspital sehe ich immer wieder unappetitliche Fotos vom Innenleben der Tiere mit Parasiten oder Eiter. Das macht mir nichts aus. Was mich aber seit je extrem abstösst, sind Löcher in Gegenständen. Ganz schlimm sind die Fruchtkapseln der Lotosblume. Es können auch ein löchriger Naturschwamm, der Kühlergrill eines Autos mit Wabenstruktur oder echte Bienenwaben sein. Ich kann nur einen Moment hinschauen und muss sofort den Blick abwenden. Der Ekel hält sich dann ein paar Stunden.

Fotos sind fast noch schlimmer als reale Gegenstände. Ich könnte nie länger als ein paar Sekunden in einem Raum bleiben, in dem derartige Bilder hängen. Ich müsste Reissaus nehmen. Ich bekäme Schweissausbrüche, und es liefe mir kalt den Rücken herunter. Als wir bei der Arbeit einmal über Phobien redeten, erzählte ich von meinem Problem. Eine Kollegin erklärte mir, es gebe einen Fachbegriff dafür: Tripophobie. Im Alltag stört mich diese Angst zum Glück nicht, weil ich einfach wegschaue.»

In Europa werden schätzungsweise 61 Millionen Menschen wegen Angst behandelt, jeder fünfte Schweizer leidet einmal im Leben unter Panikattacken oder Angststörungen.

Doch Angst haben fast alle. Zurzeit ist es der Terror des «Islamischen Staats», den viele fürchten – auch in der Schweiz. Nach den Attentaten in Paris und jüngst in Brüssel setzt sich die Erkenntnis in unseren Köpfen fest, dass es jeden treffen kann. Die Attacken setzen uns psychisch zu, auch wenn die Zahl der Opfer in Europa und den USA – relativ – gering ist: «Die Strategie des islamistischen Terrors setzt dort an, wo auch mutige Leute sich fürchten: bei der eigenen Ohnmacht», analysierte der Journalist Constantin Seibt im «Tages-Anzeiger». Bundesrat Guy Parmelin attestierte unserem Land in nächster Zeit eine erhöhte Bedrohungslage, auch wenn es dafür keine konkreten Hinweise gebe.

Ein Blick auf das im Sommer vor den Anschlägen in Paris erhobene Sorgenbarometer der Credit Suisse zeigt, dass die Leute noch andere Ängste haben: 2015 sorgte sich die Mehrheit der Schweizer (56 Prozent) um Arbeits- und Jugendarbeitslosigkeit. 43 Prozent der Befragten empfanden die Zuwanderung als bedrohlich, 38 Prozent sahen die Renten gefährdet. Kurz: Es ist die Existenzangst, die die Bevölkerung hauptsächlich beschäftigt.

«Wir stellen in unserer Praxis fest, dass Ängste rund um den Arbeitsplatz stark zugenommen haben», sagt Hanspeter Zeller. Häufige Themen seien Konflikte mit Vorgesetzten, Angst vor Langzeitarbeitslosigkeit, bei jüngeren Männern die Angst, die Familie nicht ernähren zu können, und bei Personen über 50 die Furcht, aussortiert zu werden. Für solche langfristigen Bedrohungen, sagt Hanspeter Zeller, hat der Mensch kein biologisches Instrumentarium. Vielen bleibe bei diffusen Ängsten dieser Art nur der persönliche Rückzug.

Gion Duno Simeon, 70, aus Chur: Urangst vor der Hölle

«Ich bin in meinem Leben immer wieder mit ganz unterschiedlichen Formen von Angst konfrontiert worden. Die wohl prägendste in meiner sehr katholischen Kindheit war die Angst vor der Hölle und der ewigen Verdammnis. Diese Angst hielt mich jahrelang zurück, offen auf die Welt zuzugehen. In meiner Ausbildung zum Psychotherapeuten konnte ich mich – auch dank der Eigentherapie – von vielen Ängsten befreien. Doch heute noch braucht es wenig, um meine Angst hochzufahren. Dank meiner Lebenserfahrung gehe ich aber besser damit um: Ich schaue mir die Situation genau an und sage mir dann, dass objektiv gesehen keine Gefahr besteht. Bis vor einigen Jahren hatte ich beim Bergsteigen lähmende Angst, Grate zu überqueren. Da brauchte ich die Hilfe eines befreundeten Therapeuten. Ich kann nun darauf vertrauen, dass mein Gleichgewichtssystem mit dem visuellen System verknüpft ist und ein schmaler Pfad ausreicht, um sicher darauf zu gehen. In einer Weiterbildung in positiver Psychologie habe ich zudem gelernt, wie wichtig es ist, die Angst zu überwinden und Zivilcourage zu zeigen. Etwa wenn jemand im Bus belästigt wird. Jeder kann andere Passagiere oder den Chauffeur darauf aufmerksam machen.»

Das stellt auch die Oltner Psychologin Karin Schüpbach fest, die als Mediatorin und Beraterin viele Organisationen und Betriebe von innen kennt. «Die heutige Arbeitswelt, ob Schulen, KMU, Spitäler oder Produktionsbetriebe, ist einem permanenten Veränderungsdruck ausgesetzt, der viele Ängste erzeugt», erklärt sie. «Das Individuum fragt sich häufig: Genüge ich noch? Durchschaue ich die Massstäbe, an denen ich gemessen werde? Wie kann ich zeigen, was ich kann?» Auf die mit der Angst verbundenen Unsicherheits- und Ohnmachtsgefühle werde oft mit Machtstrategien oder Dominanzgebaren reagiert.

Je weiter oben jemand in der Betriebshierarchie stehe, desto weiter reichten die Konsequenzen dieses Verhaltens. «Partikularinteressen werden dadurch gewahrt, der Blick aufs grosse Ganze hingegen bleibt verstellt, auf Kosten von Empathie und Mitgefühl füreinander», sagt Karin Schüpbach.

Kjell Keller, 73, aus Biel: Die Sorge, im Alter hilflos zu sein

«Wie viele Menschen habe ich Angst vor dem Älterwerden – wegen der Einschränkungen, die es mit sich bringen kann. Ein Freund von uns hat vor einigen Jahren einen Herzinfarkt erlitten, eine Freundin einen doppelten Wirbelbruch und ich einen heftigen Rheumaschub. Das waren die Auslöser dafür, dass meine Frau und ich uns Gedanken über die Zukunft machten. Früher war die Grossfamilie da, wenn es um Hilfe im Alltag ging. Doch zwei meiner drei Kinder wohnen im Ausland und eines in einer anderen Stadt. So ist die Idee entstanden, eine private Spitex auf die Beine zu stellen.

Mittlerweile sind wir 14 Personen in der Region, 55 bis 73 Jahre alt. Die meisten sind Singles, die vorsorgen möchten, damit jemand da ist, wenn man Hilfe braucht. Wir wollen einander unbürokratisch und unentgeltlich helfen. Unsere Gruppe heisst I-dir-u-du-mir. Die Gruppe ist für mich ein Mittel gegen aufkommende Ängste. Wer Hilfe braucht, fragt jemanden direkt an. Jeder trägt in eine Liste ein, was er oder sie gern leistet: Vorlesen, Einkaufen, Kochen, Körperpflege, Begleitung zum Arzt, Putzen oder einfach Zuhören. Hilfe annehmen ist nicht so einfach wie Hilfe geben. Es wird eine spannende Zeit in den nächsten Jahren.»

Der Soziologe Heinz Bude hat diese Perspektive aufs «grosse Ganze» gewagt: In seinem Buch «Gesellschaft der Angst» analysiert er schonungslos, warum sich die Angst wie ein Krebsgeschwür in der Gesellschaft ausbreitet, insbesondere im Mittelstand, den Bude im freien Fall sieht. «Die Angst kommt daher», schreibt er, «dass alles offen, aber nichts ohne Bedeutung ist. Man glaubt, in jedem Moment mit seinem ganzen Leben zur Disposition zu stehen.»

Bude glaubt, dass das Individuum heute permanent von «Exklusion», also von Ausschluss, bedroht sei: Im Gegensatz zum Aufstiegsversprechen, mit dem etwa die Babyboomer aufgewachsen seien, garantierten eine gute Bildung und ein entsprechendes Leistungsvermögen heute nicht mehr, dass man sich einen Platz in der Gesellschaft sichern kann. «Man wird nicht durch eine positive, sondern durch eine negative Botschaft bei der Stange gehalten», schreibt Bude. «Damit geht die Angst einher, ob der Wille reicht, die Geschicklichkeit passt und das Auftreten überzeugt.» Unter der permanenten «Pflicht zur Selbstwerdung» und anderen Optimierungszwängen – nicht nur im Erwerbsleben, sondern auch in Freizeit und Familie – sei das Ich brüchig geworden.

Ob es um das Individuum und die heutige Gesellschaft so schlimm bestellt ist, bliebe zu diskutieren. Tröstlich an Heinz Budes Analyse ist, dass auch er, den Philosophen Heidegger zitierend, Auswege aufzeigt: Retten kann sich, wer sich «von den anderen und deren Gerede lossagt» und sich selbst innewerde. «Man muss der Angst ins Gesicht schauen», sagt auch die Psychologin Karin Schüpbach. Das setze allerdings die Bereitschaft voraus, sich unangenehmen Gefühlen zu stellen und in sie einzutauchen.

Diesen Schritt hat Andreas Kümmert hinter sich. Heute tourt der Sänger wieder – aber auf kleineren Bühnen.

Angie Schmidt, 12, aus Hägendorf SO: Von Mitschülern bedroht

«Letztes Jahr bin ich von Jungs aus anderen Klassen immer wieder bedroht worden. Sie wollten mich verprügeln, einer führte sogar eine Liste, wer als Nächstes drankommt. Davor hatte ich ziemlich Angst. Ich wollte wissen, wie ich mich besser wehren kann. An unserer Schule gab es auch schon Warnungen wegen Entführungen. Unsere Eltern bekamen deswegen Briefe von der Schule. Das macht mir Angst. Mein Vater schlug mir vor, bei einem Selbstverteidigungskurs für Kinder mitzumachen. Wir haben viel gelernt, etwa wie man sich durchsetzt, wenn einem jemand den Weg versperrt. Oder wie man ausweicht, sich wegdreht oder andere mit ausgestrecktem Arm auf Distanz hält. In einer Übung stand einer von uns in der Mitte, die anderen kreisten ihn ein. Man musste ‹Stopp!› rufen, wenn man sich nicht mehr wohl fühlte. So habe ich gemerkt, wie viel Platz ich brauche und dass ich ‹Stopp!› rufen kann. Vorher war ich sehr schüchtern und liess mir alles bieten. Wenn mich jetzt jemand einschüchtern will, wehre ich mich mit Worten: ‹Warum macht ihr das? Lasst mich in Ruhe!› Auf dem Schulweg fühle ich mich viel sicherer. Ich freue mich, bald mit meinem jüngeren Bruder mit dem Velo in die Schule zu fahren.»