Alles übers Wählen – einfach erklärt

Was ist der Unterschied zwischen Panaschieren und Kumulieren? Was sind Listenverbindungen? Was heisst Proporzwahlen? Wir beantworten die häufigsten Fragen.

Veröffentlicht am 25. September 2019 - 16:02 Uhr,

aktualisiert am 3. Oktober 2023 - 15:22 Uhr

- Wer hat das Stimm- und Wahlrecht?

- Muss man sich registrieren, um wählen zu können?

- Muss man in der Schweiz leben, um wählen zu dürfen?

- Kann ich Personen aus anderen Kantonen wählen?

- Für wie viele Jahre werden Politiker auf Bundesebene gewählt?

- Kann das Volk den Bundesrat wählen?

- Wie viele Sitze hat jeder Kanton im National- und Ständerat?

- Wie wird bestimmt, wie viele Nationalratssitze jeder Kanton hat?

- Muss man auf einer Liste stehen, um gewählt zu werden, oder kann man irgendjemanden wählen?

- Gibt es eine Amtszeitbeschränkung für Parlamentarier?

- Muss man Gemeinde- oder Kantonsrat sein, um ins nationale Parlament gewählt zu werden?

- Muss ein Parlamentarier Schweizer sein?

- Was ist Panaschieren und Kumulieren?

- Was sind Listenverbindungen?

- Was ist Proporz und Majorz?

- Wie funktioniert Wählen ganz konkret?

- Was ist das absolute und was ist das relative Mehr?

- Bis wann spätestens kann ich brieflich wählen?

- Warum kann ich nicht elektronisch wählen?

- Was ist eine stille Wahl?

Alle Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen, dürfen an nationalen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Nur wer unter «dauernder Urteilsunfähigkeit oder umfassender Beistandschaft» steht, darf nicht wählen.

Kantone und Gemeinden können Minderjährigen oder Ausländerinnen und Ausländern ein Stimm- und Wahlrecht geben, das allerdings nur für den eigenen Kanton gilt. Im Kanton Glarus dürfen deshalb 16- und 17-Jährige auf kantonaler Ebene mitentscheiden. Die Kantone Jura und Neuenburg haben ein kantonales Wahl- und Stimmrecht für Ausländer.

Nein. Sie müssen sich dafür nicht extra registrieren, weder beim ersten Mal noch später. Wenn Sie alle Voraussetzungen fürs Wählen und Abstimmen erfüllen, trägt Sie die Wohngemeinde automatisch ins Stimmregister ein und Sie erhalten die entsprechenden Wahlunterlagen.

Nein. Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland wohnen, dürfen ebenfalls wählen. Dafür müssen sie sich jedoch bei der jeweiligen Schweizer Vertretung (Botschaft/Konsulat) im Ausland anmelden. Zudem müssen sie im Stimmregister ihrer letzten Wohngemeinde oder ihrer Heimatgemeinde (falls sie noch nie in der Schweiz wohnhaft waren) in der Schweiz eingetragen sein.

Den Nationalrat dürfen Auslandschweizerinnen und -schweizer auf jeden Fall wählen. Aber sie können nicht in allen Kantonen an den Ständeratswahlen teilnehmen.

Mehr Informationen dazu gibt es bei der Auslandschweizer-Organisation oder auf der Wahlwebsite des Bundes.

Ob jemand Doppelbürger ist, hat keinen Einfluss auf das Stimm- und Wahlrecht.

Nein. Die Ausübung der politischen Rechte geht von der politischen Gemeinde aus, in der man wohnt. Wählbar sind jeweils nur Personen aus dem Kanton, in dem man den politischen Wohnsitz hat.

Politikerinnen und Politiker werden jeweils für vier Jahre gewählt. Das gilt sowohl für den National-, den Stände- als auch den Bundesrat. Diese Vierjahresperiode wird auch Legislatur genannt. Am 22. Oktober 2023 wählt das Volk die Parlamentarier und Parlamentarierinnen für die 52. Legislatur.

Nein, nicht direkt. Die gemeinsame Versammlung aller National- und Ständeräte, die Bundesversammlung, wählt den siebenköpfigen Bundesrat jeweils nach den nationalen Wahlen in der zweiten Woche der Wintersession Anfang Dezember. Alle vier Jahre werden der Gesamtbundesrat und das Parlament neu gewählt. Es kann aber zwischen den Wahlen jederzeit zu einer Bundesratswahl kommen, wenn ein Mitglied der Regierung zurücktritt, wie zum Beispiel letztes Jahr Ueli Maurer und Simonetta Sommaruga.

In jedem der beiden Räte hat jeder Kanton mindestens einen Sitz.

Im Ständerat sitzen üblicherweise zwei Vertreterinnen und Vertreter jedes Kantons respektive Standes. Nur die Halbkantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Basel-Stadt und Baselland sowie Obwalden und Nidwalden sind jeweils durch nur einen Ständerat in Bern vertreten. Insgesamt kommen die Kantone deshalb auf 46 Standesvertreterinnen und -vertreter.

Der Nationalrat ist mit 200 Sitzen der grössere der beiden Räte. Beim Nationalrat werden die Sitze nach Bevölkerungszahl verteilt. So hat Zürich, der bevölkerungsreichste Kanton, 36 Sitze, während kleine Kantone wie Obwalden, Uri und Glarus je nur eine Person in den Nationalrat entsenden.

Alle vier Jahre wird aufgrund der ständigen Wohnbevölkerung der Kantone die Anzahl Sitze im Nationalrat neu verteilt. Wenn die Bevölkerung wächst, kann es sein, dass ein Kanton bei den nächsten Wahlen mehr Sitze zugut hat. Die Gesamtzahl der Nationalratssitze bleibt dabei immer bei 200.

Ausschlaggebend ist jeweils die Volkszählung im Jahr nach der letzten Gesamterneuerungswahl. Für die Nationalratswahlen 2023 gibt es denn auch eine Sitzverschiebung: Der Kanton Zürich darf eine Person mehr nach Bern schicken, während es im Kanton Basel-Stadt eine weniger ist. Bei den letzten Wahlen im Jahr 2019 hatten die Kantone Waadt und Genf je einen Sitz mehr zu besetzen. Auf Kosten der Kantone Bern und Luzern.

Generell kann man nur gewählt werden, wenn man auch offiziell kandidiert. In einigen Kantonen gibt es spezifische Verfahren, die man dafür durchlaufen muss. Wo es keine solchen Vorgaben gibt, kann aber jeder stimmberechtigte Bürger oder jede stimmberechtigte Bürgerin gewählt werden, zum Beispiel in Uri, Glarus, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

Alle Informationen zu den kantonsspezifischen Regeln finden Sie hier.

Nein, auf Bundesebene gibt es keine Begrenzung, wie lange jemand im Parlament sitzen darf. Die Kantone können jedoch selber Amtszeitbeschränkungen einführen. Der Kanton Jura beispielsweise hat entschieden, dass die jurassischen Ständeräte nur zweimal in Folge wiedergewählt werden dürfen. Im Kanton Glarus gilt für Vertreter der kleinen Kammer eine Alterslimite von 65 Jahren. Politische Parteien können für ihre Kandidatinnen und Kandidaten auch eine Amtszeitbeschränkung beschliessen.

Nein, ein vorheriges politisches Amt ist keine Voraussetzung für eine Kandidatur für den National- und den Ständerat.

Ja. Um kandidieren zu können, muss man gemäss Bundesverfassung das Schweizer Bürgerrecht besitzen. Zudem muss man mindestens 18 Jahre alt sein und darf nicht wegen einer Beeinträchtigung vom Stimmrecht ausgeschlossen sein.

Die kandidierenden Personen müssen aber nicht zwingend in der Schweiz wohnen, um gewählt zu werden. Auch Auslandschweizerinnen und -schweizer sind zugelassen.

Unter diesen Begriffen versteht man Varianten, wie man eine Wahlliste selber abändern kann (siehe auch «Wie funktioniert Wählen ganz konkret?»).

Kumulieren heisst, dass man eine Kandidatin zweimal auf die Liste setzt und ihr somit zwei Stimmen gibt. Mehr als zweimal wählen kann man aber niemanden.

Panaschieren heisst, dass man eine Kandidatin einer anderen Partei auf die ausgewählte Liste setzt. Es ist erlaubt, Personen unterschiedlicher Parteien zu wählen und auf ein und dieselbe Liste zu setzen.

Für die Nationalratswahlen stellen Parteien in allen Kantonen Listen mit Kandidierenden auf. Um ihre Wahlchancen respektive ihre Chance auf Sitzgewinne zu erhöhen, können sich mehrere Parteien zusammenschliessen und eine Listenverbindung eingehen. Der Grund dafür ist, dass man eine bestimmte Anzahl Stimmen braucht, um mehr Sitze zu gewinnen.

Beispiel:

- Im Kanton X braucht es 100 Stimmen für einen Sitz im Nationalrat.

- Partei A hat 220 Stimmen erzielt und damit 2 Sitze errungen.

- Die 20 zusätzliche Stimmen verfallen aber, sie reichen nicht für einen dritten Sitz.

- Wenn Partei A aber mit Partei B – die 190 Stimmen und damit einen Sitz bekommen hat – eine Listenverbindung eingeht, würde das ein Total von 410 Stimmen und 4 Sitzen ergeben.

- Wenn Parteien nämlich Listenverbindungen eingehen, werden sie bei der Mandatsverteilung zunächst gemeinsam als eine einzige Liste behandelt. So könnten «überschüssige» Stimmen der einzelnen Parteien zusammengezählt doch noch zu einem Sitzgewinn führen.

- Ohne die Listenverbindungen würden die 20 Stimmen von Partei A und die 90 von Partei B verfallen (siehe auch das ausführliche Rechenbeispiel in der «Luzerner Zeitung» oder das Erklärvideo der SRF-«Arena»).

Solche Listenverbindungen sind durchaus umstritten. SVP-Nationalrat Sebastian Frehner forderte 2012 in einer Motion vergeblich ein schweizweites Verbot und führte das Beispiel der Nationalratswahlen 2011 in Basel-Stadt an: Die amtierende Nationalrätin Anita Lachenmeier (Grünes Bündnis) sei abgewählt worden, obwohl sie über 10’000 Stimmen erzielte, dafür sei der CVPler Markus Lehmann mit nur knapp über 4000 Stimmen gewählt worden, weil seine Partei eine Listenverbindung mit EVP, GLP und BDP eingegangen sei. Der Bundesrat hielt dem entgegen, dass damit «vorab kleinen Parteien ein Ausgleich von systembedingten Nachteilen» ermöglicht würde, «wie sie in kleinen Wahlkreisen mit wenigen Mandaten entstehen können».

Auch bei den aktuellen Wahlen geben Listenverbindungen zu reden. Kein Wunder: Es gab noch nie so viele Kandidaten (5909) und noch nie so viele Listen (618). FDP-Präsident Thierry Burkart forderte die Abschaffung von Listenverbindungen, EVP-Nationalrat Marc Jost fordert gar eine komplett neue Auszählmethode .

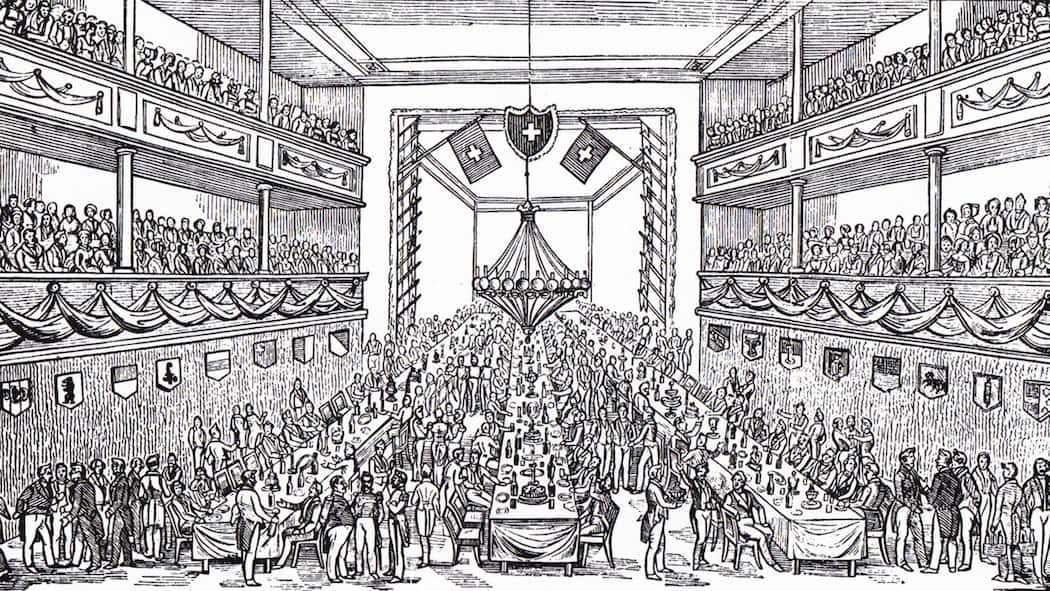

Das sind die Wahlmechanismen, mit denen die National- und Ständeräte gewählt werden. Die Mitglieder des Nationalrats werden (ausser in Kantonen mit nur einem Sitz) im möglichst korrekten Verhältnis zu ihrer proportionalen Parteistärke im jeweiligen Kanton gewählt – deshalb Proporz. Man nennt die Proporzwahl auch Verhältniswahl.

Dem zugrunde liegt die Idee, dass nicht einzelne Politikerinnen und Politiker entscheidend sind, sondern die politischen Parteien und ihre jeweiligen Programme. Erst dank einer Volksabstimmung wird der Nationalrat seit 1919 auf diese Weise gewählt. Weitere Informationen dazu im Bericht von Swissinfo oder auf der Website des Bundes.

Vorher wurden auch die Mitglieder der grossen Kammer mittels Majorz gewählt. Majorz bedeutet Mehrheitswahl – wer mehr als die Hälfte der Stimmen erzielt, gewinnt. So wird der Ständerat gewählt, ausser in den Kantonen Jura und Neuenburg, wo das Proporzverfahren auch für Ständeratswahlen angewandt wird.

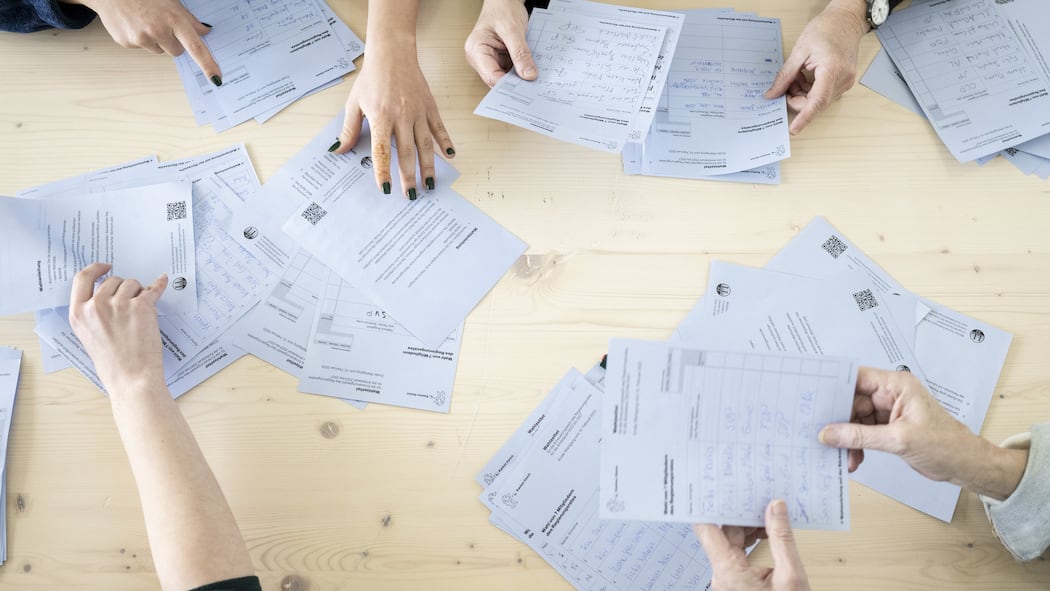

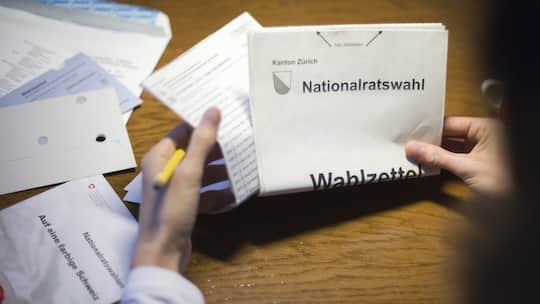

Frühestens vier und spätestens drei Wochen vor dem Wahlsonntag sendet Ihnen Ihre Gemeinde per Post die Wahlunterlagen zu. Darin hat es sowohl Materialien für die Nationalrats- als auch für die Ständeratswahl.

Wenn Sie nicht wissen, welche Partei und welche Politiker Sie wählen möchten, kann es hilfreich sein, bei der Onlinewahlhilfe Smartvote einen Smartspider zu erstellen. Dabei können Sie anhand eines Fragebogens Ihre Positionen mit denjenigen von Parteien oder Kandidierenden vergleichen. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie Ihrer Stimme am meisten Gewicht geben können, lesen Sie die Beobachter-Anleitung .

Nationalrat

- Wählen Sie aus den zahlreichen vorgedruckten Listen diejenige Partei aus, die Sie am meisten überzeugt.

- Sie können die Liste unverändert lassen und damit alle darin aufgeführten Personen wählen und alle Parteistimmen (jede Zeile entspricht einer Stimme für die Partei) dieser Partei geben.

- Oder Sie ändern die bestehende Liste ab und passen sie nach Ihren Wünschen mit Kandidaten anderer Parteien an (Panaschieren).

- In dem Fall gehen Ihre Parteistimmen an mehrere Parteien (siehe die Beispiele von SRF).

- Wenn Sie bestimmte Kandidaten einer Partei nicht wählen wollen, können Sie sie schlicht durchstreichen. Oder andere Kandidaten doppelt aufführen – maximal zweimal kann man jemanden wählen.

- Zu guter Letzt: Mit den Wahlunterlagen werden auch leere Listen mitgeliefert, die Sie selber komplett ausfüllen können.

Ständerat

Bei den Ständeratswahlen sind die Regeln je nach Kanton unterschiedlich. In Appenzell Innerrhoden beispielsweise wird die Vertretung für den Ständerat jeweils ein halbes Jahr vor der nationalen Wahl an der Landsgemeinde bestimmt. Auf der Wahlwebsite des Bundes kann man nachlesen, was im jeweiligen Kanton gilt.

Ausserdem erhalten Sie mit den Wahlunterlagen immer auch Informationen, die das Vorgehen erklären.

Zwei häufige Varianten:

- Leere Wahlzettel, wo Sie selber die Namen der gewünschten Kandidatinnen und Kandidaten eintragen können.

- Und vorgedruckte Listen, bei denen man ankreuzen kann, welche der vorgeschlagenen Politiker man wählen will.

Wichtig: Bei den Ständeratswahlen kann man – anders als beim Nationalrat – Kandidaten nur je einmal wählen.

Häufig ist bei der Ständeratswahl ein zweiter Wahlgang nötig, da nicht immer beim ersten Wahlgang schon ein Kandidat oder eine Kandidatin das absolute Mehr erreicht. Dann erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut Wahlunterlagen.

Am Schluss

- Kontrollieren, ob alles korrekt ausgefüllt ist.

- Stimmrechtsausweis von Hand unterschreiben.

- Die Wahlzettel und den Stimmrechtsausweis ins Couvert packen.

- Entweder per Post abschicken (Achtung: In einigen Kantonen muss man selber frankieren! ), in den für die Wahlen bereitgestellten Gemeindebriefkasten legen oder persönlich an die Urne bringen. Die Öffnungszeiten sind jeweils auf den Wahlunterlagen angegeben.

Mehr Unterstützung beim Wählen erhalten Sie auch bei Easyvote.

Bei bestimmten Wahlen spricht man vom absoluten Mehr, das Kandidaten benötigen, um gewählt zu werden. Zum Beispiel bei Ständeratswahlen im ersten Wahlgang und bei Bundesratswahlen. Diese funktionieren nämlich nach dem Majorzsystem. Das absolute Mehr ist dann erreicht, wenn eine Kandidatin die Hälfte der gültigen Stimmen plus eine erreicht.

Beispiel:

- Von 100 abgegebenen Stimmen sind 4 ungültig oder leer.

- Übrig bleiben 96.

- Die Hälfte davon ist 48.

- Das absolute Mehr wäre also mit 49 Stimmen erreicht.

Meist kommt im zweiten Wahlgang das relative Mehr zum Einsatz. Dabei reicht es bereits zum Sieg, wenn ein Kandidat mehr Stimmen hat als die anderen, auch wenn er oder sie nicht mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommt.

Das unterscheidet sich je nach Gemeinde und Kanton. In der Regel kann man am Montag oder am Dienstag vor dem Wahlsonntag noch brieflich wählen. Um sicherzugehen, dass Sie Ihr Wahlcouvert nicht zu spät abschicken, empfiehlt es sich aber, nachzusehen, ob es in den Wahlunterlagen Informationen dazu hat. Falls nicht, kann Ihnen Ihre politische Gemeinde darüber Auskunft geben.

Welcher Briefkasten der Post am nächsten bei Ihnen zu Hause ist und wann die Leerungszeiten sind, können Sie auf der Website von Easyvote einfach nachschauen.

Weil E-Voting erst an wenigen Orten möglich ist. In der Schweiz gilt momentan ein Versuchsbetrieb: In einigen Kantonen wie Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau laufen Tests damit. Auslandschweizer können in diesen drei Kantonen mit E-Voting wählen, in Basel-Stadt auch Stimmberechtigte mit einer Behinderung und in St. Gallen einige Pilotgemeinden.

Das bedeutet, dass die Kandidatinnen und Kandidaten automatisch gewählt sind.

Wenn es in einem Kanton nicht mehr offizielle Anwärter hat, als Sitze im Nationalrat zu verteilen sind, kann die Kantonsregierung die auf den Listen aufgeführten Personen für gewählt erklären. Das Volk muss und kann dann nicht mehr wählen. Das mag undemokratisch erscheinen, ist aber rechtens.

In Obwalden ist beispielsweise Mitte-Ständerat Erich Ettlin in stiller Wahl bereits wiedergewählt worden. Dies, weil sich bis zur Eingabefrist kein anderer Kandidat aufstellen liess.

Die stille Wahl des Nidwaldner Ständerats Hans Wicki, wie sie 2019 stattfand, ist dagegen verhindert worden – zwei weitere Kandidaten treten an.