Risiko ist grösser als gedacht

Neue Forschungsergebnisse zeigen: Die bisherigen Grenzwerte für AKW im Fall einer Naturkatastrophe sind gesundheitlich bedenklich.

Veröffentlicht am 10. Mai 2021 - 14:22 Uhr

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl wirkt nach – nicht nur in der Todeszone.

Zuerst verbrennt die Haut. Dann stirbt das Knochenmark ab, zersetzen sich Organe, verengen sich Blutgefässe. Der Tod tritt nach wenigen Tagen ein. Dieses Schicksal erlitten viele, die im April 1986 rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl arbeiteten. Sie waren enormen Dosen radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Die Reaktorkatastrophe führte der Welt die tödliche Gefahr der Atomkraft vor Augen. Ende April jährte sich das Unglück zum 35. Mal.

Durch den Wind gelangten geringste Strahlenmengen auch bis in die Schweiz. Gesundheitlich unbedenklich, dachte man. Doch eine neue, breit angelegte Metaanalyse der Medizinischen Hochschule Brandenburg mit international renommierten Expertinnen und Experten zeigt: Bereits im Niedrigdosisbereich lässt sich eine eindeutige Erhöhung des Krebsrisikos nachweisen. Dabei geht es um Strahlungsdosen von weniger als 100 Millisievert (mSv) pro Person. Zum Vergleich: Durch medizinische Untersuche und natürliche Strahlung nimmt man im Schnitt 5 mSv pro Jahr auf.

Niedrigstrahlung ist in der Regel nicht tödlich. Wenn sie das Erbgut in den Zellen angreift, rettet der Reparaturmechanismus die Zelle oder stösst sie ab. In wenigen Fällen verändert sich die Zelle aber krankhaft. Die Folge ist Krebs. Bislang ignorierten der Bundesrat und die Atomaufsichtsbehörde Ensi dieses Risiko. So steht etwa in den Erläuterungen zur Kernenergieverordnung: «Bei Dosen unterhalb von 100 mSv sind mit epidemiologischen Methoden keine Gesundheitseffekte mehr nachweisbar.»

Kritik am Bundesrat

Fachleute weisen schon länger auf die Gefahr von Niedrigstrahlung hin. Nun könne man sie nicht länger vernachlässigen, sagt Claudio Knüsli. Der pensionierte Krebsspezialist ist Mitglied der Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) und setzt sich seit Jahrzehnten mit den gesundheitlichen Schäden durch Strahlung auseinander. «Die neue wissenschaftliche Erkenntnis muss in die Gesetzgebung einfliessen. Die Bevölkerung darf nicht einem unverhältnismässigen Risiko ausgesetzt werden.»

Knüslis Forderung ist brisant. Ende 2018 änderte der Bundesrat unter der damaligen Energieministerin Doris Leuthard die Kernenergieverordnung. Es ging um den Strahlengrenzwert rund um ein AKW nach schwersten Erdbeben, wie sie statistisch alle 10'000 Jahre vorkommen. Dieser sollte «klar und eindeutig» bei 100 mSv festgelegt werden und damit eine «bisher unklar formulierte Bestimmung» regeln.

Das löste heftigen Protest aus – nicht nur unter Atomgegnern. Sogar die Expertinnen und Experten der eidgenössischen Strahlenschutzkommission mahnten aus gesundheitlichen Bedenken, maximal einen Grenzwert von 50 mSv in die Verordnung zu schreiben.

Selbst bürgerliche Politiker zweifelten am Vorgehen des Bundesrats. Die ständerätliche Umweltkommission forderte einen Prüfbericht von «unabhängigen Experten». Darin sollte umfassend aufgezeigt werden, was die gesundheitlichen Risiken der Entscheidung sind. Etwa ob der Grenzwert von 100 mSv zu hoch angesetzt ist. Bis heute wurde der Bericht nicht publiziert.

Bericht in Arbeit

Die Suche nach unabhängigen Expertinnen und Experten sei schwierig gewesen, sagt die Sprecherin des Bundesamts für Energie. Gegenüber dem Beobachter nennt sie erstmals die Namen der Wissenschaftler, die den Bericht schreiben sollen. Einer davon ist François Bochud, Direktor des Instituts für Strahlenphysik in Lausanne. Er bestätigt auf Anfrage, dass die Erkenntnisse der neuen Metaanalyse im Prüfbericht berücksichtigt würden. Die Studienautoren seien für ihre Kompetenz «weltweit anerkannt».

Das dürfte den Bundesrat in Erklärungsnot bringen. Den Grenzwert begründete er damit, dass «erst ab 100 mSv gesundheitliche Beeinträchtigungen nachgewiesen werden können». Wenn das widerlegt wird, müsste der Grenzwert wohl herabgesetzt werden. Der Prüfbericht wird Ende Jahr erwartet. Mit Folgen für das AKW Beznau?

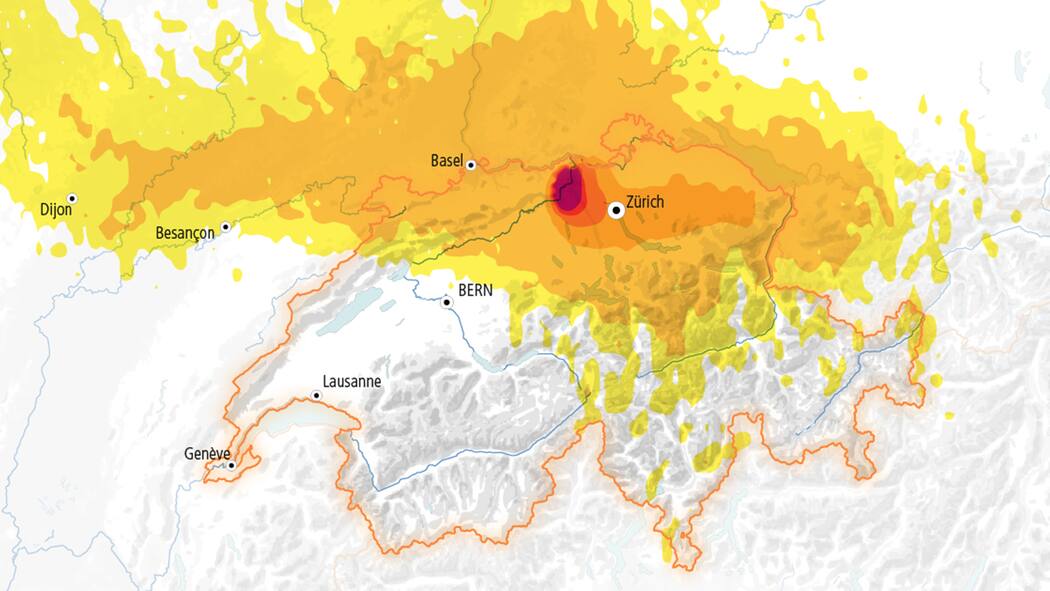

Problemfall Beznau

Das AKW Beznau wird gern als «Schrottreaktor» verhöhnt, ist bald 52 Jahre alt und gehört damit zu den ältesten AKW weltweit. Schon mehrmals zeigte es Anzeichen von Altersmüdigkeit. Bei den Strahlenwerten nach schwersten Erdbeben kann es nicht mit den anderen AKW mithalten. Eine Untersuchung im Nachgang der Katastrophe von Fukushima zeigte, dass bei einem schweren Ereignis eine Strahlung von bis zu 78 mSv austreten könnte. Falls der Grenzwert herabgesetzt wird, wäre das wohl das Ende von Beznau.

Bislang, so will es scheinen, strahlt die Kernenergie aber bis in die höchsten Ämter. Beim Grenzwert-Entscheid des Bundesrats von 2018 wurde der Beznau-Betreiberin Axpo ein weiterer Gefallen getan: Der Bundesrat lockerte die Bestimmungen für eine automatische Ausserbetriebnahme.

Neu müssen AKW-Betreiber einen Reaktor nicht mehr unverzüglich vom Netz nehmen, wenn sie den bei mittelschweren Erdbeben vorgeschriebenen Strahlengrenzwert nicht erfüllen – es reicht eine Nachrüstung bei laufendem Betrieb. Diese Naturkatastrophen kommen häufiger als alle 10'000 Jahre vor. Dabei gilt der Grenzwert von 1 mSv. «Doris Leuthard und ihr Abschiedsgeschenk an die Axpo», titelte der «Tages-Anzeiger» damals. Die Lockerungen drückte die Bundesrätin kurz vor ihrem Rücktritt durch den Bundesrat.

Sie beeinflussen auch das sogenannte Beznau-Verfahren. Bis vor Bundesgericht stritten Anwohnerschaft und Umweltorganisationen gegen die Atomaufsichtsbehörde Ensi. Im Kern ging es darum, dass das Ensi nach Fukushima den Weiterbetrieb von Beznau genehmigte. Nach Ansicht der Gegner hätte Beznau einen Grenzwert von 1 mSv einhalten müssen, dem Ensi genügten 100 mSv. Vor zwei Wochen wurde endlich das Urteil gefällt.

Darin stützt das Bundesgericht zwar das Ensi in der Frage, ob der Weiterbetrieb von Beznau genehmigt werden durfte. Der Grenzwert von 100 mSv sei korrekt angewendet worden. Gleichzeitig äusserte es aber scharfe Kritik. Das Ensi habe seine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabe, die Sicherheit der AKW zu gewährleisten, nur «ungenügend wahrgenommen», steht im Urteil. Die Aufsichtsbehörde habe es verpasst, einen weiteren Sicherheitsnachweis zu verlangen.

Unter Verschluss

«Dass Beznau noch in Betrieb ist, hat einzig damit zu tun, dass es das Ensi rechtswidrig unterlassen hat, diesen Sicherheitsnachweis einzuholen», sagt Martin Pestalozzi, der Anwalt der AKW-Kritiker. Für ihn ist unbestritten: Das AKW würde den Grenzwert von 1 mSv deutlich überschreiten.

Auf Anfrage lässt das Ensi verlauten, man habe den Sicherheitsnachweis 2016 von den AKW-Betreibern verlangt. Die Dokumente dazu würden jedoch bis zum Abschluss der Prüfung 2022 unter Verschluss bleiben. «Aktuell werden dazu noch Unterlagen nachgereicht.»

Es herrscht keine Eile. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass Beznau den Grenzwert von 1 mSv nicht einhalten kann, darf das AKW am Netz bleiben. Dafür sorgte der Bundesrat 2018 – obwohl der Atomausstieg beschlossene Sache war.

Die Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) haben die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl für die Schweiz neu aufgearbeitet.

Ihre Auswertung ergab: In den ersten sieben Jahren nach dem Reaktorunglück kam es in der Schweiz zu rund 200 zusätzlichen Totgeburten. 400 Kinder mehr als im langjährigen Mittel starben noch vor ihrem ersten Geburtstag.

Die niedrigen Dosen ionisierender Strahlung wirkten sich auch auf die Fruchtbarkeit aus: Durch Mutationen in der Erbsubstanz veränderte sich das Geschlechterverhältnis bei den Geburten. Zwischen 1987 und 2019 fehlen gemäss der statistischen Analyse von IPPNW rund 3200 Mädchen.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

4 Kommentare

Die Schönrederei betreffend Sicherheit, Gefährlichkeit von AKW's und unterirdischen Deponien von radioaktivem Abfall, ist seit Jahrzehnten bekannt und eine klare LÜGE, Schönrederei der Zuständigen!!

AKW's und radioaktive Abfälle sind auf ewig strahlend und damit lebens-gefährlich!

Zudem ist durch die vielen verschiedenen, weltweiten: AKW-Unfälle, Unter- und überirdische Atom-Versuche, schon sehr viel Radioaktivität in der Atmosphäre, auf der Welt vorhanden und strahlt...., dass die angeblich gestellten "Grenzwerte" der Zuständigen, längst überschritten sind! Man sieht radioaktive Strahlen nicht..., aber wir leben darin....!

Sehr tendenziös geschrieben, dieser Artikel.

Eindeutig Kernenergiegegner. Angstmacherei.

Es gibt grosse Evidenz, dass eine gewisse radioaktive Grunddosis sogar gesundheitsfördernd ist, wenn sie nicht plötzlich, sondern kontinuierlich über die Zeit verteilt aufgenommen wird.

Beste Beispiele dafür sind Leute, welche in Gebieten wohnen, welche eine erhöhte natürliche Radioaktivität aufweisen (Ramsar im Iran, Kerala in Indien, Guarapiri in Brasilien).

In versehentlich mit radioaktiv verseuchtem Betonstahl gebaute Wohneinheiten in Taiwan wurden jahrelang bewohnt. Nach Entdecken der "gefährlichen" Situation wurden die Gebäude evakuiert und die betroffenen Personen medizinisch über längere Zeit untersucht.

Resultat: Die Mortalität bezüglich Krebs lag bei diesen Leuten um einen Faktor 30 unterhalb der Mortalität der nicht bestrahlten Bevölkerung.

Mutationen lagen um einen Faktor 7 tiefer.

(https://de.wikipedia.org/wiki…, W. L. Chen et.al. "Effects of Cobalt-60 Exposure on Health of Taiwan Residents Suggest New Approach Needed in Radiation Protection, Dose Response", S. 63–75 (2007), online einsehbar,Effects of Cobalt-60 Exposure on Health of Taiwan Residents Suggest New Approach Needed in Radiation Protection)

Ich wäre gespannt, wie die im Artikel genannten Experten nachweisen würden, wie man diese Resultate wiederlegen könnte.

Die von Herrn Motzli Motzer im Artikel von W.L. Chen et al., zitierte Studie über die gesundheitsfördernde Gamma-Strahlung von Kobalt-60 in Taiwan (https://de.wikipedia.org/wiki…) ist inzwischen widerlegt "in that study, the control group was not matched to the residents in the building. A subsequent study corrected the erroneous result, and did not suggest a lower risk for the low-dose irradiated inhabitants”.

In hunderten Artikeln führender Wissenschafter ist nachgewiesen, dass auch niedrige radioaktive Strahlung das Entstehen mehrerer Krebsarten fördert.

Sollte Herr Motzer je einer Röntgendiagnostik unterzogen werden, wird im ein bleihaltiger Schutzmantel überzogen. Vielleicht wird er dann verstehen, weshalb es Strahlenschutz gibt.

Nebenbei, wer immer auch Motzli Motzer ist, er macht geltend, dass radioaktive Bestrahlung als Krebstherapie geeignet sei, wie das vor mehr als hundert Jahren mit “Radonbädern" versucht wurde. Radon ist ein Zerfallsprodukt von Uran; als radioaktives Gas gelangt es in die Lungen und strahlt dort als nächstes Zerfallsprodukt in Form von radioaktivem Staub weiter. Heute ist bekannt, dass Radon, nach dem Rauchen, der Hauptauslöser von Lungenkrebs ist.

Auch wenn die Studien zum Taiwan-Fall nicht konklusiv sind, so bleibt die Tatsache, dass die Gesundheitseffekte der Strahlung in Taiwan auch gemäss kritischeren Studien gering waren. Wenn aber eine höchst ideologisch operierende Organisation wie die IPPNW mit geringen Abweichungen in einer Statistik einen Zusammenhang mit Tschernobyl herstellen will, dann muss man kritisch hinterfragen: Wieso nahm die Totgeburtenrate in der Schweiz nach 2000 wieder etwas zu? Wieso war die Totgeburtenrate in den 90ern auf einem Tiefstand? (Siehe https://www.bfs.admin.ch/bfs/… )

Insgesamt muss man bemerken, dass die Kernenergie zwar nicht gefahrlos ist, doch in Anbetracht der absehbaren globalen Folgen des Klimawandels für Aberhunderte Millionen Menschen z.B. Hungersnöte, Trinkwasserknappheit, Massenmigration und Kriege um Ressourcen kann sie ungleich zahlreichere Menschen vor dem Elend retten als schädigen. Wer schwer krank ist und leben will, der nimmt eine schmerzhafte Kur in Kauf. Die Atomkraft zu bekämpfen ist in der aktuellen Situation höchst unethisch.