Uns geht es gut. Mehr noch: Wir sind glücklich. In Europa fühlen sich nur die Dänen noch besser. Das zeigen internationale Vergleiche zum Glücksempfinden. «Demokratische Mitbestimmung und bürgernahe Entscheide geben uns das Gefühl, dem Weltengang nicht einfach ausgeliefert zu sein. Und der Wohlstand erlaubt uns, über das tägliche Überleben hinaus Perspektiven zu entwickeln», so die Erkenntnis des Schweizer Ökonomen und Glücksforschers Bruno S. Frey. Kurz: Die Schweiz macht glücklich.

Wirklich? Die Hälfte der Bevölkerung erkrankt während ihres Lebens an einem psychischen Leiden, das über eine normale Befindlichkeitsstörung hinausgeht. 2008 gab es 9,3 Millionen Arztbesuche wegen psychischer Beschwerden, im Jahr zuvor waren es noch 8,4 Millionen, wie das Schweizer Gesundheitsobservatorium Obsan hochgerechnet hat. Das kostet: Allein die kassenpflichtigen Leistungen steigen für solche Krankheiten jährlich um rund 70 Millionen Franken. 1,35 Milliarden Franken waren es im vergangenen Jahr, wie der Krankenkassenverband Santésuisse für den Beobachter berechnet hat.

Doch psychische Erkrankungen sind noch viel teurer. Die Uni Zürich hat in einer Studie auch indirekte Kosten psychiatrisch-neurologischer Erkrankungen berechnet, etwa für Arbeitsausfälle und Frühpensionierungen. Sie kommt auf jährlich über 15 Milliarden Franken. Das sind mehr als 2000 Franken pro Einwohner. Besonders häufig behandelt werden Angsterkrankungen, besonders teurer sind Depressionen und bipolare Psychosen. «Die Kosten sind nicht etwa angestiegen, weil die einzelnen Behandlungen teurer geworden wären, sondern weil insgesamt mehr behandelt wird», sagt Santésuisse-Sprecher Paul Rhyn.

70 Prozent mehr Psychiater

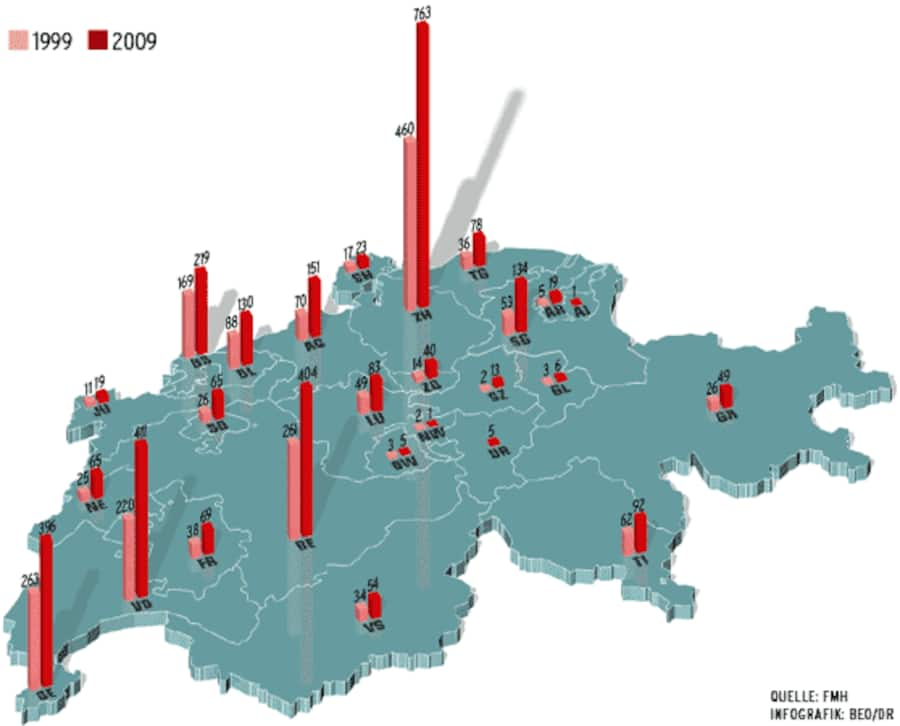

Dazu passt, dass die Anzahl berufstätiger Psychiater in den vergangenen zehn Jahren um 70 Prozent angestiegen ist, jene der Kinder- und Jugendpsychiater hat sich mehr als verdoppelt. Und nichtärztliche Psychotherapeuten gibt es heute 60 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Die Zahl der Ärzte insgesamt hat dagegen «nur» um 25 Prozent zugenommen.

«Ein Neurotiker ist ein Mensch, der ein Luftschloss baut. Ein Psychotiker ist der Mensch, der darin lebt. Und ein Psychiater ist der, der die Miete kassiert», schrieb der US-Schriftsteller Jerome Lawrence. Machen uns die steigenden «Mietkosten» wenigstens glücklicher? Eine wachsende Mehrheit der Schweizer Bevölkerung fühlt sich tatsächlich besser. Gleichzeitig werden aber immer mehr Menschen wegen psychischer Probleme invalid. Das Gesundheitsobservatorium Obsan hat dafür zwei Erklärungen: Entweder sinkt die Hemmschwelle, einen Psychiater aufzusuchen, oder es findet eine Polarisierung zwischen gesunden und psychisch angeschlagenen Menschen statt. Klar ist: Psychische Erkrankungen belasten die Gesellschaft mittlerweile stärker als Herz-Kreislauf-Gebrechen, Krebs oder Atemwegsleiden.

«Kranke konnte man sich nicht leisten»

Für Glücksökonom Bruno S. Frey sind steigende psychiatrische Behandlungskosten kein Widerspruch zum steigenden Glücksempfinden. «Psychisch krank zu sein ist auch eine Wohlstandserscheinung. Bereits nach den fürchterlichen Kriegen Anfang des 20. Jahrhunderts waren viele Überlebende schwer traumatisiert. Sie psychologisch zu betreuen, konnte sich aber niemand leisten, also galten sie auch nicht als krank.» Seit dem Vietnamkrieg habe das radikal geändert. Ähnlich seien mit dem Wohlstand weitere Krankheitsbilder entstanden. «Vorher mussten Betroffene selber mit ihrem Schicksal fertig werden. Heute geht es uns materiell so gut, dass wir uns um sie kümmern können», so Frey.

Eine Erklärung hat er auch für die auffallend hohe Suizidrate in der Schweiz. «Hier sind wir eine Ausnahme unter den Wohlstandsländern. Normalerweise nimmt die Suizidrate mit dem Wohlstand ab. Die vielen Suizide in der Schweiz haben aber wenig damit zu tun, dass besonders viele Menschen unglücklich wären. Sie sind vielmehr der Ausdruck einer liberalen, fortschrittlichen Gesellschaft, in der Suizid bei schweren Leiden kein Tabu mehr ist.»

Zürich ist mit Abstand am teuersten

In der Schweiz werden nicht nur besonders oft psychische Leiden behandelt, die Kosten dafür sind auch besonders hoch. Eine internationale Forschergruppe um den Zürcher Psychiatrieprofessor Wulf Rössler hat die jährlichen Kosten für die Behandlung von Schizophreniepatienten in sechs europäischen Städten verglichen. Das Ergebnis: Zürich ist mit Abstand am teuersten. Ein Patient kostet hier mehr als doppelt so viel wie im deutschen Mannheim und 13-mal mehr als im spanischen Granada. Interessant sind die Gründe. Die Medikamentenkosten spielen eine unbedeutende Rolle, sie sind in Zürich sogar tiefer als in Deutschland. Dagegen werden die Patienten ganz unterschiedlich untergebracht. Stationäre Klinikplätze und betreute Wohneinrichtungen, in denen Patienten und Betreuer gemeinsam alt werden, sind in der Schweiz besonders verbreitet und teuer. Im Ausland werden Patienten dagegen viel öfter ambulant betreut. Das wäre auch in der Schweiz möglich.

Claudia Müller (Name geändert) aus Luzern konnte kaum noch schlafen, und das seit Monaten. «Ich hatte zwei Jobs und musste bereits um vier Uhr aufstehen», erzählt die 55-Jährige. «Dann begann es. Dieses Gefühl, beobachtet, ja bespitzelt zu werden. Ich war mir sicher, dass andere alles über mich wissen.» Menschen nahm sie nur noch verzerrt wahr. «Wenn mich jemand anlächelte, sah ich eine hässliche Fratze.» Claudia Müller litt nicht zum ersten Mal unter einer Psychose. Sie nimmt seither Medikamente und war vor vielen Jahren schon einmal in einer Klinik. Für sie war klar, dass es jetzt wieder so weit war. «Ich musste unbedingt ein paar Nächte schlafen, ich wollte wieder in die Klinik.» Dort sagte man ihr, sie könne auch zu Hause bleiben. Man werde sich dort um sie kümmern. «Ein schlechter Scherz, dachte ich.» Doch nach einem klärenden Gespräch willigte sie ein.

Ein Psychiatriepfleger kam zu ihr nach Hause, half ihr bei Alltäglichkeiten. Beim Gang zur Bank, beim Gespräch mit dem Arbeitgeber, beim Einkaufen. «Wenn ich etwas erledigen wollte, fragte ich einfach jemanden vom Team, und man unterstützte mich sofort, falls nötig mehrmals täglich.»

Oft sind Angehörige am Anschlag

Die Gemeindeintegrierte Akutbehandlung (GiA) in Luzern hat auf diese Weise im vergangenen Jahr über 180 Patienten betreut. Die GiA ist eines von gut einem Dutzend Pilotprojekten in der Schweiz, die das Ziel haben, Patienten vermehrt ambulant oder gar zu Hause zu betreuen. Jetzt wird das Luzerner Projekt definitiv weitergeführt – ab 2011 voraussichtlich im ganzen Kanton.

«Wir machten die Erfahrung, dass die Behandlung zu Hause weniger von der Art und der Schwere der akuten Erkrankung abhängig ist», sagt Harald Franz, leitender Arzt der GiA. Bedingung seien das Einverständnis und die Kooperation des Patienten. «Oft sind es ja auch Angehörige, die am Anschlag sind und froh wären, wenn die Person in eine Klinik könnte. Weil wir aber gezielt diejenigen Betreuungsaufgaben übernehmen, die Angehörige überlasten, können diese Probleme meist gelöst werden», sagt Franz. Die Beziehung zwischen Patient und Angehörigen verbessere sich sogar zusehends, da sie unbelasteter Zeit miteinander verbringen könnten.

Und die Therapie? Werden Patienten einfach mit Medikamenten ruhiggestellt? «Nein. Die Therapien in der GiA entsprechen denen in einer Klinik. Sie werden von uns aber bei den Patienten zu Hause angewandt», sagt Harald Franz.

«Patienten möchten zu Hause bleiben»

Auch Claudia Müller ist glücklich, dass sie zu Hause bleiben konnte. «Hier möchte ich ja eigentlich sein. Hier bin ich für andere erreichbar, kann nach meinen Möglichkeiten alltägliche Aufgaben erledigen.»

Laut Wulf Rössler, Direktor der Zürcher Klinik für Soziale Psychiatrie, trifft dieser Wunsch auf die meisten Patienten zu: «Sie möchten lieber zu Hause bleiben, das zeigen mehrere Untersuchungen. Denn egal, wie gut eine Klinik ist, sie werden immer ein wenig entmündigt. Man muss sich ein Zimmer teilen, mit fremden Menschen essen.» In akuten Tageskliniken, wo Patienten zu Hause übernachten, sei die Zufriedenheit von Patienten und Angestellten dagegen grösser und der Heilerfolg mindestens so gut.

Mittlerweile herrscht in Fachkreisen ein breiter Konsens darüber, dass zu viele Patienten in Kliniken betreut werden. Ambulante Behandlungen sind besser für die Patienten. Und sie kosten bis zu 20 Prozent weniger.

Kantone wollen ihre Betten behalten

Die kantonalen Gesundheitsdirektoren hatten sich die Verlagerung hin zur ambulanten Behandlung 2008 zum Ziel gesetzt. Eine Expertengruppe hatte gar gefordert, den Kantonen Quoten für die Klinikplätze vorzuschreiben, die dem Angebot in Nachbarländern entsprechen. Doch der Vorschlag fiel bei den Gesundheitsdirektoren durch. Einzelne Kantone, zum Beispiel die Klinikhochburg Basel-Stadt, hätten massiv Betten abbauen müssen. Einige Landkantone dagegen hätten zu wenig stationäre Angebote ausgewiesen. Im Hintergrund schwelt aber der 100 Jahre alte Konflikt, wie Patienten zu therapieren sind. Soll man sie aus ihrem sozialen Umfeld entfernen und in einer Klinik heilen? Oder sollen sie in ihrer gewohnten Umgebung therapiert werden? Bis vor wenigen Jahren noch war die Ansicht unter Klinikdirektoren verbreitet, dass immer kürzere Aufenthaltszeiten erfolgreiche Therapien verunmöglichten.

Heute ist die Verlagerungspolitik auch unter Klinikvertretern mehrheitsfähig. Trotzdem sind die Ergebnisse mager. Schweizweit ist die Anzahl stationärer Plätze in Kliniken in den vergangenen zehn Jahren nur wenig gesunken. Die Anzahl Ärzte in Kliniken hat sich während dieser Zeit sogar verdoppelt, die der Pfleger ist um 30 Prozent angestiegen. Die kassenpflichtigen Kosten für stationäre Behandlungen haben entsprechend weiter zugenommen, um 30 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Parallel dazu werden ambulante Angebote aufgebaut. Unter dem Strich werden Klinikplätze also kaum reduziert, sondern durch neue Einrichtungen ergänzt.

Nach wie vor gibt es aber Stimmen, die vor einem zu radikalen Bettenabbau warnen. Für den Berner Klinikdirektor Werner Strik könnte das zu einer Zweiklassenpsychiatrie führen. «Nur in einem beschränkten Ausmass können noch mehr Patienten ambulant behandelt werden.» Die Anzahl Patienten, die wegen schwerer Erkrankung und sozial zerrütteter Verhältnisse nicht zu Hause betreut werden können, dürfe nicht unterschätzt werden. «Was sonst passiert, sehen wir in den USA. Dort sind in den achtziger Jahren 300 000 Betten in Kliniken abgebaut worden. Viele der entlassenen Patienten sind danach straffällig geworden und sitzen heute in Gefängnissen. Andere sind obdachlos geworden.»

Die sinnvollere Alternative zum Bettenabbau sieht Strik in «individuell angepassten stationären Angeboten», wozu auch Heim- und Wohnplätze gehörten. «Falls der Staat zu viele stationäre Plätze abbaut, werden private Kliniken die Marktlücke nutzen, um stationäre Angebote aufzubauen, die dann nicht mehr von allen bezahlt werden könnten. Solche Entwicklungen sehen wir bereits im Ausland.»

Krankenkassen wollen das teurere Modell

Aber auch in der Schweiz preisen sich einzelne Kliniken nicht mehr nur über ihre medizinischen Qualitäten an. «Intensive stationäre Psychotherapie mit hochstehender Hotellerie» verspricht zum Beispiel die Privatklinik Schützen in Rheinfelden. Eine Wellnessoase mit Badelandschaft und «exklusive Verwöhnprogramme, Massagen und Schönheitsbehandlungen» stehen auf dem Programm.

Wer sich das nicht leisten kann, sollte es sich wenigstens zu Hause angenehm einrichten können. Der Zürcher Sozialpsychiater Wulf Rössler ist überzeugt, dass ein Drittel der stationären Klinikplätze abgebaut werden kann, ohne dass Patienten darunter leiden. Er sieht allerdings ein Geldproblem: «Eine Tagesklinik für Akutpatienten ist zwar billiger als eine Klinik mit stationären Plätzen, aber wegen der intensiven Betreuung teurer als eine gewöhnliche Tagesklinik. Doch die Krankenkassen wollen nicht mehr bezahlen als für eine übliche Tagesklinik.»

Um eine Leistung aber überhaupt bewerten zu können, muss diese messbar sein. Doch anders als in der somatischen Medizin fehlen solche Instrumente für die Psychiatrie. Die Folge: Ein langer Aufenthalt eines Patienten wird für eine Klinik wirtschaftlich interessant, wenn es dem Patienten immer besser geht. Denn je tiefer der Betreuungsaufwand wird, desto mehr verdient eine Klinik an diesem Patienten. Dieser Effekt könnte durch intelligente Fallpauschalen gemindert werden. In Zürich wird darum ein Rechnungsmodell erprobt, bei dem die Entschädigung der Krankenkasse mit der Dauer einer Therapie abnimmt.

Vor allem Junge werden psychiatrisiert

Auch eine Mehrheit der Kantone stört sich mittlerweile an hinderlichen Finanzierungsregeln, wie Franz Wyss, scheidender Generalsekretär der Konferenz der Gesundheitsdirektoren, bestätigt. Vereinzelt würden darum ambulante Projekte mitfinanziert, obwohl die Kantone gesetzlich nicht dazu verpflichtet wären.

Diese Vorleistung braucht es wohl, damit günstigere und bessere Angebote nicht an einem mangelhaften Bundesgesetz scheitern.

Und die Zeit drängt, denn die Prognosen für das Psycholand Schweiz sind düster. 40 Prozent der IV-Renten werden hierzulande wegen psychischer Beschwerden ausgerichtet, weit mehr als in benachbarten Ländern. Noch erschreckender ist, in welcher Altersgruppe die Renten am stärksten zunehmen – bei den Jungen zwischen 18 und 24 Jahren. Ein Leben zwischen Klinik und Wohnheim, eine Hospitalisierung auf Lebzeiten – das darf nicht ihre Zukunft sein.

Lesebeispiel: 1999 waren im Kanton Zürich 460 Psychiater berufstätig. Im Jahr 2009 waren es 763 (inklusive Kinder und Jugendpsychiater).

Gesamte Schweiz: 1937 Psychiater im Jahr 1999; 2009 waren 3295 Psychiater tätig.

400 vor Christus: Körpersäfte-Theorie

Hippokrates von Kos erklärt Gesundheit und Krankheit anhand der Körpersäfte Blut, Galle und Schleim. Ein Überschuss eines Saftes führt zu einem Ungleichgewicht und zu Krankheit. Auch psychische Erkrankungen werden so erklärt. Dieses Menschenbild hält sich bis ins 18. Jahrhundert.

800 nach Christus: erste Spezialanstalt

Die vermutlich erste Spezialanstalt für Geisteskranke entsteht in Damaskus. Die islamische Welt (auch der Koran) zeigt sich ihnen gegenüber grundsätzlich wohlwollender als das christliche Abendland.

13. Jahrhundert: erste «Irrenabteilungen»

In europäischen Spitälern entstehen erste «Irrenabteilungen». Geisteskrankheiten werden religiös betrachtet. Als Besessenheit durch den Teufel oder besonderen Draht zu Gott. Psychische Krankheiten gelten als unheilbar, da sie einem übernatürlichen Ursprung zugeordnet werden.

Spätes Mittelalter: Hexenverfolgungen

Die Zeit der Hexenverfolgung macht auch vor psychisch Kranken nicht Halt: Als vom Teufel Besessene landen viele auf dem Scheiterhaufen.

Ab 1650: Schocktherapie

Geisteskranke werden mit anderen Aussenseitern in Zuchthäuser gesperrt und oft in Ketten gelegt. Die am häufigsten angewendeten medizinischen Mittel der Zeit sind Aderlass (für das Gleichgewicht der Säfte) oder eine Schocktherapie, bei der Patienten gefesselt unter kaltes Wasser gedrückt werden.

1793: Aufklärung

Die Aufklärung begründet die moderne Psychiatrie: Philippe Pinel fordert einen humaneren Umgang mit Geisteskranken und nimmt sie in seinen Pariser Krankenhäusern von den Ketten. Eine wissenschaftliche Betrachtung setzt sich durch. Die Behandlungsmethoden bleiben hart: Zwangsjacken, auf Stühle gefesselt drehen bis zur Bewusstlosigkeit, strenge Diäten.

1860: Evolutionstheorie

Darwins Evolutionstheorie beeinflusst die Psychiatrie: Die Nachkommen psychisch Kranker sollen noch grössere Schäden aufweisen als ihre Eltern. Wenn dies so weitergehe, sterbe die Menschheit aus.

1864: Beginn der Universitätspsychiatrie

Lehrstühle entstehen in Berlin, Göttingen, Wien und Zürich. Fokus ist meist die Gehirnforschung. Die Diagnose von Krankheitsbildern wird massiv verbessert, aber neue Behandlungsformen fehlen vorerst.

1895–1900: Freuds Psychoanalyse

Sigmund Freud entwickelt die Psychoanalyse und geht neu davon aus, dass sämtliche Neurosen auf sexuelle Erlebnisse oder Wünsche in der Kindheit zurückgehen. Rund zehn Jahre steht Freud mit seinen Ideen allein da.

1906: Weiterentwicklung

Die Schweizer C. G. Jung und Eugen Bleuler greifen Freuds Ideen auf. Bleuler versucht, die Psychoanalyse im Zürcher Burghölzli einzusetzen. Jung entwickelt eigene Systeme, grenzt sich von Freud ab. Seine Vision einer unbewussten Psyche ist weniger sexuell orientiert.

1920: Vernichtung und Sterilisation

Karl Lorenz Binding und Alfred Hoche veröffentlichen das Buch «Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens». Psychisch Kranke werden da als unnütze Esser angesehen, die die Gesellschaft belasten – man fordert deren Vernichtung oder Sterilisation.

1933: Epilepsie und Schizophrenie

Der ungarische Psychiater Ladislas von Meduna sieht eine Beziehung zwischen Schizophrenie und Epilepsie. Er geht davon aus, dass bei Schizophrenen Besserung eintritt, wenn man bei ihnen einen epileptischen Anfall auslöst. Diesen führt er durch das Krampfmittel Cardiazol herbei. Die Nebenwirkungen liessen die Wissenschaft aber nach neuen Formen der Krampftherapie suchen.

1933: Zwangssterilisationen

Nach ihrer Machtübernahme führen die Nazis das «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses» ein. In der Folge wurden 400'000 psychisch Kranke und Behinderte zwangssterilisiert. Ein ähnliches Gesetz gab es im Kanton Waadt seit 1928.

1938: Elektroschocks

Die italienischen Psychiater Ugo Cerletti und Lucio Bini finden eine neue Form der Krampftherapie: mit Elektroschocks. Grosse Erfolge erzielt diese vor allem bei schwer depressiven Menschen und bei Schizophrenen. Bis heute ist die Elektrokrampftherapie eine erfolgreiche Behandlungsmethode gegen Depressionen. Sie wird aber, wegen ihres schlechten Rufs, nur selten eingesetzt.

1939–1945: 200'000 Menschen ermordet

In Deutschland werden unter Mithilfe der psychiatrischen Institutionen 200'000 Menschen ermordet, weil sie psychisch krank oder behindert sind.

1949: Nobelpreis

Antonio Egas Moniz erhält den Nobelpreis für Medizin für die Leukotomie, die er 1935 entwickelt hatte. Bei dieser Gehirnoperation werden Nervenbahnen getrennt. Vor allem in den USA fand sie ab 1937 grosse Verbreitung. Zwar linderte sie die Beschwerden der Patienten, führte aber zu Persönlichkeitsveränderungen und erheblichen psychoorganischen Störungen.

1952–1963: Medikamente

Innert kurzer Zeit werden mehrere Medikamente entwickelt, die die Psychiatrie fortan prägen: Psychopharmaka, Antidepressiva und Benzodiazepine. Das berühmteste, Diazepam (Valium), ist in den siebziger Jahren das weltweit meistverschriebene Medikament überhaupt.

1970–1990: neue Betreuungsangebote

Eine neue Entwicklung ergreift die Psychiatrie: Statt jahrelanger Klinikaufenthalte werden zunehmend Tageskliniken, Wohnheime und andere wohnortnahe Angebote begünstigt. Die Schweiz hinkt hier bis in die neunziger Jahre hinterher.

2007: «ambulant vor stationär»

Die Gesundheitsdirektoren-Konferenz legt sich auf eine neue Strategie in der Psychiatrie fest. Neu gilt der Leitsatz «ambulant vor stationär».

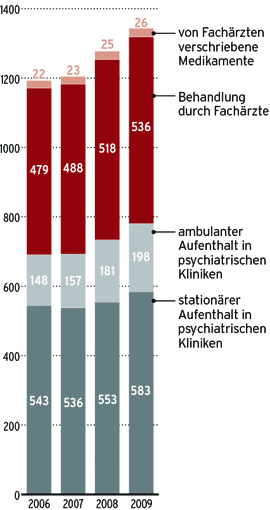

Kosten der Psychiatrie in den letzten vier Jahren

Was die Krankenkassen bezahlen, in Millionen Franken

Quelle: Santésuisse; Infografik: Beobachter/DR

Wahrscheinlichkeit einer psychischen Störung

Wahrscheinlichkeit, während des gesamten Lebens an einer der folgenden psychischen Störungen zu erkranken (Erwachsene, in Prozent*)

Lesebeispiel: Jede vierte Person leidet mindestens einmal im Leben an einer Angststörung.

*Durchschnittswerte aus Brasilien, Kanada, Deutschland und den Niederlanden (für die Schweiz gelten ähnliche Werte)

Quelle: Obsan; Infografik: Beobachter/DR

56 Kommentare

Hatte ähnliche Erfahrungen, obwohl meine Ärzten super Erfolge mit meine Gesundheit erzielt haben. Habe ich mit Vermieter und Stiftungen, die mir das Leben schwer machen. Die Therapie musste ich abbrechen, weil ich bald in die Obdachlosigkeit lande, obwohl die Stiftung R. vor Jahren darüber informiert war, hat mich als das Problem gestempelt und über mein Psychiater und mich Entscheidungen getroffen. Ja, in einem Heim stecken, somit Bevormundung.

Wie damals bei der Verdingung der Kinder. Irgendwie habe die Politiker nicht aus der Geschichte gelernt.