Angehörige am Anschlag

Die Schweiz verdrängt eine brennende soziale Frage: Wer pflegt unsere Alten? Eine entscheidende Rolle spielen die Angehörigen – doch sie benötigen Unterstützung, um ihren Weg zwischen Überforderung, Geldsorgen und schlechtem Gewissen zu finden.

«Ich fühle mich oft allein gelassen»: Brita Holthuizen hat sich ganz der Pflege ihres Mannes Kees verschrieben.

Kees Holthuizen hat alle Kraft verlassen. Unbeweglich sitzt er in einer Ecke der hellen Terrassenwohnung im aargauischen Würenlos, eingehüllt in eine Decke. Den Händedruck vermag er kaum zu erwidern, zur Begrüssung murmelt er Unverständliches. Der grossgewachsene Mann, der älter aussieht als seine 73 Jahre, leidet an einer Autoimmunkrankheit. Sie hat seine Organe und das Gehirn angegriffen, ihm die Kontrolle über seinen Körper genommen. Kees Holthuizen ist 24 Stunden am Tag auf Betreuung angewiesen.

Nur Brita Holthuizen versteht, was ihr Mann sagen will, wenn er spricht. Sie ist seit 1966 mit ihm verheiratet, hat drei Kinder grossgezogen und ihre eigenen Ambitionen zurückgesteckt, um ihm eine Karriere als Geschäftsmann zu ermöglichen. Und seit 14 Jahren, als sich die Krankheit Wegener-Granulomatose in Kees’ Leben schlich, steht sie an seiner Seite, um ihn zu pflegen.

Obwohl es sich die quirlige 68-Jährige nicht anmerken lassen will: Diese Aufgabe hat sie immer wieder und bis heute ans Limit gebracht – körperlich, aber auch emotional. Brita Holthuizen drückt aus, was viele pflegende Angehörige beschäftigt: «Meinen Mann rund um die Uhr zu betreuen nimmt mir viel Energie und jeden Freiraum. Ich bin angekettet, wie im Gefängnis. Und ich fühle mich oft allein gelassen.»

wenden pflegende Partner durchschnittlich für die Pflege auf. Bei pflegenden Kindern sind es 25 Stunden pro Woche.

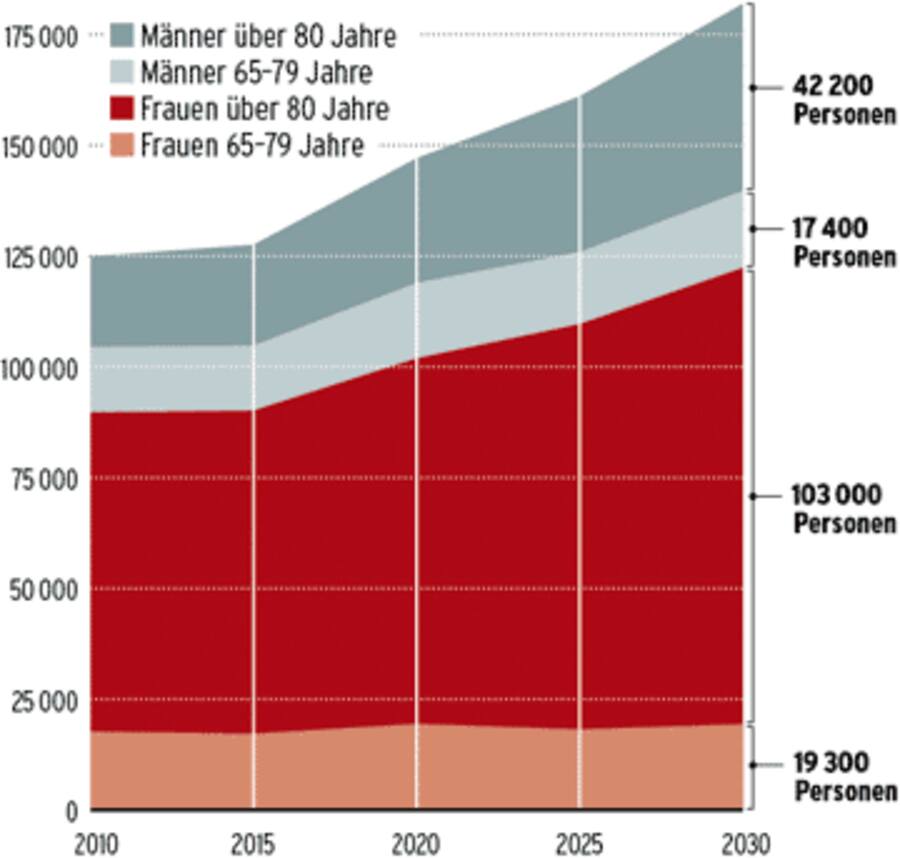

Allein gelassen, aber alles andere als allein: Laut dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium gibt es in der Schweiz rund 125'000 pflegebedürftige Personen im Alter von über 65 Jahren. Gut die Hälfte davon ist stationär in einem Heim, der Rest zu Hause – und hinter den allermeisten dieser Fälle stehen Angehörige, die in irgendeiner Form Pflege- und sonstige Betreuungsaufgaben übernehmen. Bis ins Jahr 2030 dürfte die Anzahl der Pflegebedürftigen auf über 180'000 anwachsen (siehe nachfolgende Grafik). Parallel dazu steigen die Kosten für die Langzeitpflege im selben Zeitraum von heute rund sieben auf jährlich 14,9 Milliarden Franken. Darin eingerechnet sind nur die Aufwendungen von Heimen und Spitex-Diensten, nicht aber die Leistungen der pflegenden Angehörigen – diese sind im eigentlichen Wortsinn unschätzbar.

Angesichts dieser Entwicklung ist klar: Ohne die privaten Helfer kann die Betagtenpflege, eine der grössten sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Schweiz, nicht gewährleistet werden, geschweige denn finanziert. Die vom Spitex-Verband Schweiz in Auftrag gegebene Forschungsarbeit «Swiss Age Care 2010» hat ergeben, dass pflegende Partnerinnen wie Brita Holthuizen im Schnitt rund 60 Stunden pro Woche für unentgeltliche Betreuungsaufgaben investieren. Sie tun dies überwiegend aus Zuneigung zu ihrem kranken Lebenspartner und aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus (siehe unten). Viele rutschen auch einfach unmerklich in diese Aufgabe hinein.

sind Partner im Schnitt in der Pflege engagiert. Bei pflegenden Kindern sind es 5 Jahre.

Das war bei den Holthuizens nicht anders. Kees’ Krankheit breitet sich erst nur langsam aus. Zum eigentlichen Pflegefall wird der gebürtige Holländer erst 1999, als das Gehirn betroffen ist – etwas, was bei Wegener-Granulomatose nur ganz selten eintritt. Von da an verschlechtert sich sein Zustand stetig. Entsprechend steigt der Betreuungsaufwand für seine Frau: anziehen, waschen, Essen eingeben, Körperpflege, Transportfahrten. Immer wieder muss sie den schweren Körper ihres Mannes aufheben, wenn er gestürzt ist, muss ihm zur Hand gehen, wenn er nach ihr ruft – bis zu zehnmal steht sie nachts auf. In der Fachliteratur heissen pflegende Angehörige «hidden patients», versteckte Patienten, weil sie sich nicht selten bis zur totalen Erschöpfung verausgaben und selber krank werden. Brita Holthuizen kann davon ein Lied singen.

Zur körperlichen Belastung kommt die emotionale. Als Folge der Krankheit setzt bei Kees eine zunehmende Demenz ein. Die damit einhergehende Persönlichkeitsveränderung führt zu einer Entfremdung der Ehepartner. «Das ‹Du› existiert bei Kees nicht mehr. Er kann sich nicht mehr in sein Gegenüber einfühlen. Das ist schwer auszuhalten», schreibt Brita Holthuizen, die lange als freiberufliche Journalistin gearbeitet hat, in ihren persönlichen Notizen. Sie sei sich wie eine Dienstmagd vorgekommen, erinnert sie sich, eine Zielscheibe für seine – verständlichen – Frustrationen. Nur noch selten vermag der kranke Mann liebevolle Erinnerungen wachzurufen. «Mit dir ist es einfach sehr schön», schreibt er im Februar 2005 seiner Frau in einem Brief. «Du sollst die Zeit nutzen, so lange du noch kannst. Wenn alles plötzlich zu Ende ist, wie bei mir, ist es zu spät. Geh Ski fahren, geh nach Afrika, ich gönne es dir.»

In der Realität ist daran nicht zu denken. Entgegen dem Rat des behandelnden Arztes behält Brita Holthuizen ihren Partner bei sich zu Hause in der neuen Wohnung, die sie als Alterssitz erworben haben. «Ihn ins Heim zu geben, hätte ich als Abschieben empfunden.» Die zunehmende Beanspruchung versucht sie mit eisernem Willen zu überspielen. «Jeden Tag habe ich mir gesagt: ‹Du schaffst das!›» Es kommt anders: Im Mai 2008 ist sie mit den Kräften am Ende – ihr Dauereinsatz und das ständige Schlafmanko fordern ihren Tribut. Diesmal wehrt sie sich nicht mehr, als der Arzt nach einem Spitalaufenthalt die Einweisung ihres Mannes in ein Heim bestimmt. «Ich war froh, dass mir jemand diesen Entscheid abgenommen hat», sagt sie heute.

Der Verlauf des Pflegefalls Holthuizen deckt sich in allen wesentlichen Punkten mit den Erkenntnissen der aktuellen «Swiss Age Care»-Studie, die die Problemfelder der Angehörigenpflege analysiert. In bester Absicht, das erkrankte ältere Familienmitglied so lange als möglich daheim zu behalten, reiben sich pflegende Angehörige in einer fatalen Mischung aus fachlicher Überforderung, körperlicher Belastung und emotionalen Verwerfungen derart auf, dass beinahe die Hälfte von ihnen negative Auswirkungen auf die eigene Gesundheit erleiden. Fast zwei Drittel der Befragten geben an, sie hätten zwischendurch immer mal wieder eine Auszeit nötig. Der Schluss daraus ist eindeutig: Zusätzlich zum Angebot der Spitex, die aus organisatorischen und finanziellen Gründen nur punktuell Unterstützung bieten kann, braucht es weitere Einrichtungen zur Entlastung – den Helfern muss geholfen werden.

beträgt das Durchschnittsalter der pflegenden Partner. Bei pflegenden Kindern beträgt es 56,5 Jahre.

Andreas Keller, Sprecher des Spitex-Verbands Schweiz, bestätigt: «Gefragt sind insbesondere flexiblere Entlastungsangebote, die auch kurzfristig beansprucht werden können.» Zentral sei ferner, bereits bestehende Angebote wie Tagesstätten, Ferienbetten oder 24-Stunden-Hotlines für pflegerische Notfälle besser bekannt zu machen und miteinander zu vernetzen. Generell will der Dachverband der Schweizer Non-Profit-Spitex, dass Spitex-Organisationen ihre Tätigkeit künftig stärker auf die Angehörigen ausrichten, nicht mehr nur auf die eigentlichen Klienten. Eine grosse Hebelwirkung sieht Keller in einem besseren Case Management bei ambulanten Pflegefällen, also in einer klar definierten Federführung für die Koordination unter den Akteuren – Angehörige, Pflegefachleute, Ärzte sowie Anbieter von Entlastungsangeboten. Es stellt sich jedoch die Frage, wer diese Koordinationsarbeit bezahlt – hier sei die Politik gefordert, sagt Keller.

Um zur Unterstützung zu kommen, die ihnen zusteht, dürften viele der pflegenden Angehörigen durchaus selbstbewusster auftreten, findet Caroline Moor. Die Wissenschaftlerin vom Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich hat sich in den letzten Jahren mit der Lebenssituation von Demenzkranken befasst, die zu Hause betreut werden. Dabei hat sie festgestellt, dass sich vor allem ältere pflegende Angehörige schwer damit tun, externe Hilfe anzunehmen – oft aus falscher Scham. «Wer kleine Kinder betreut und ab und zu Hilfe holt, findet dafür in unserer Gesellschaft weit mehr Akzeptanz als jene, die alte Menschen pflegen», so Moor.

Tatsächlich zeigt die repräsentative «Swiss Age Care»-Untersuchung: Hauspflege ist in erster Linie eine «family affair» – und vorwiegend Frauensache. Zwei Drittel der Pflegenden sind weiblich. Jede zweite der pflegenden Frauen betreut ihren Partner, mehr als ein Drittel sind Töchter, die sich um Eltern kümmern. Auch die Zusatzhilfen werden zur Mehrheit innerhalb der Familie rekrutiert, wobei wiederum hauptsächlich Frauen anpacken.

Bei Holthuizens hat sich die Jüngste, Anouk, eine Zeitlang überlegt, ob sie ihren Job als Journalistin aufgeben soll, um ihren kranken Vater zu pflegen. Am Ende verwarf die 37-jährige Mutter zweier Töchter den Gedanken wieder, auch aus Rücksicht auf ihre eigene Familie. Zurück blieb «ein latent schlechtes Gewissen», als sie realisierte, wie sehr ihre Mutter unter der Situation litt. Für diese war jedoch stets klar, was sie von ihren Kindern erwarten kann und was nicht. «Sie haben alle ihr Leben. Ich wollte nie, dass sie ihre eigenen Ziele aufgeben», sagt sie. Brita ist zufrieden mit der moralischen Unterstützung durch Anouk und die beiden älteren Brüder Taco, der als Architekt in Berlin lebt, und Marc, der sie als Betriebswirtschafter mit den finanziellen Angelegenheiten vertraut machte. «Jeder verhält sich solidarisch», sagt sie, «und wenn ich jemanden brauche, kann ich auf alle drei zählen.»

Anouk ist vor allem im Frühjahr 2008 gefragt, als ihr Vater innert kurzer Frist ins Pflegeheim Baden verlegt wird. Ihre Mutter mag auf Anraten des Arztes eine lang geplante Städtereise nicht verschieben, so dass es an Anouk liegt, den Vater an den neuen Ort zu begleiten – eine Erfahrung, die ihr das Herz umdreht. «Ich empfinde das Heim beziehungsweise die Tatsache, dass er jetzt da leben muss, als eine Riesenbelastung», notiert die 37-Jährige an jenem Tag in einem Tagebuch. «Ich habe das Gefühl, meinen Vater zu verraten. Man gibt Menschen, die man liebt, nicht einfach weg.» Und tags darauf: «Ich habe wieder stundenlang geweint. Ich weiss nicht, was alles in mir vorgeht: schlechtes Gewissen, Abschied. Grenzenlose Ohnmacht, Verständnis für Mami. Der Anblick meines Vaters, so traurig und zusammengefallen in diesem Zimmer, tut mir so weh.»

Ihr Gefühlschaos legt sich erst nach Wochen. In jener Zeit ist sie viel bei ihrem Vater – mehr als in den gesamten vorangegangenen fünf Jahren. Sie spürt, dass er nicht im Pflegeheim leben will, wo sich die Angestellten zwar alle Mühe geben, «wo es aber so still ist, wo die Leute nicht miteinander reden, wo es keine Berührungen gibt», wie Anouk Holthuizen den Ort beschreibt, an den sie sich nie gewöhnen kann.

Kees’ tägliche Anrufe, man solle ihn nach Hause holen, bekommt dann aber Brita, seine Frau. Prompt macht sie sich wieder Vorwürfe. Dabei hat sie sich nach der Heimeinweisung regelrecht befreit gefühlt, erstmals seit Jahren. Sie liest viel in dieser Phase, spaziert stundenlang mit dem Hund, trifft sich mit Bekannten – und erfüllt sich den Wunsch, Afrika zu sehen. Doch im Alltag hört das Angebundensein an den kranken Partner auch durch die räumliche Distanz nicht auf. Brita Holthuizen besucht ihn oft, holt ihn tageweise nach Hause. Sie regelt die Dinge, wenn es ihm an etwas fehlt, und schlägt sich mit dem Papierkram herum. «Auf eine andere Art blieb ich weiterhin gefangen», sagt sie. Die Atmosphäre, die sie als Besucherin im Heim erlebt, hinterlässt bei ihr ein bedrückendes Gefühl: «Die Menschen werden körperlich versorgt, doch es fehlt an Zuwendung und nicht selten an Empathie.»

leisten Privatpersonen im eigenen Haushalt an unbezahlter Betreuung und Pflege.

Neu hinzu kommen Sorgen auf einer anderen Ebene: Die Finanzen laufen aus dem Ruder. Um die 10000 Franken kostet Holthuizens Heimaufenthalt jeden Monat, fast 7000 muss die Familie zahlen, den Rest übernimmt die Krankenkasse. Ohnmächtig sieht Brita Holthuizen zu, wie das Ersparte wie Schnee an der Sonne schmilzt. Dass sie Anrecht auf Ergänzungsleistungen gehabt hätte, findet sie erst heraus, nachdem sie die Reissleine bereits gezogen hat: Im Sommer 2010 beschliesst sie, ihren Mann wieder nach Hause zu holen – nach 26 Monaten, in denen sie 175'000 Franken aus dem eigenen Sack bezahlt hat.

Geldsorgen begleiten Angehörige von Pflegebedürftigen ständig. Die neue Pflegefinanzierung, in Kraft seit dem 1. Januar, regelt die Kostenverteilung zwischen Krankenkassen, öffentlicher Hand und Betroffenen. Sie soll für Letztgenannte prinzipiell eine Entlastung bringen – was aber längst nicht in jedem Fall eintreffen wird (siehe Artikel zum Thema «Neue Pflegefinanzierung»). Problematisch bei der ambulanten Pflege ist die von vielen Kantonen eingeführte Patientenbeteiligung bei der Spitex-Pflege, was die Betroffenen finanziell stärker belastet. «Das kann den Druck auf pflegende Angehörige erhöhen, auf die Unterstützung durch die Spitex zu verzichten», schreibt der Spitex-Verband Schweiz unmissverständlich.

Verschärfung statt Erleichterung: Solche Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung, die erst nach jahrelangem Ringen zustande kam, sind ein Musterbeispiel dafür, wie schwer sich die Politik mit dem heissen Eisen tut. Verbal werde die Angehörigenpflege zwar stets gewürdigt, stellt etwa Nationalrätin Silvia Schenker fest, «doch wenn es konkret darum geht, Entlastung zu bieten oder die geleistete Arbeit zu entschädigen, lassen sich keine Mehrheiten finden». Die Basler SP-Parlamentarierin ist eine der wenigen im Rat, die sich schwergewichtig mit dem Dossier befassen; in der Frühjahrssession will sie es mit einem Vorstoss erneut aufs Tapet bringen.

Auch Lucrezia Meier-Schatz macht sich seit langem dafür stark, der Pflege in der Familie mehr Nachachtung zu verschaffen. Sie kann sich etwa die Einführung einer Betreuungszulage analog zur Kinderzulage vorstellen: für jene, die sich betagter Verwandter annehmen. Handlungsbedarf sieht die St. Galler CVP-Nationalrätin ferner in einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und häuslicher Pflegearbeit.

Es gehe darum, flexiblere Arbeitsmodelle zu fördern, damit berufstätige Frauen und Männer beide Aufgaben aneinander vorbeibrächten. Dass es hier noch einige Sensibilisierung braucht, weiss Daniel Huber von der Fachstelle UND, die sich für die Vereinbarung von Familien- und Erwerbsarbeit einsetzt. Er sagt: «Viele Vorgesetzte sind sich zu wenig bewusst, wie stark sie das Thema ‹Work and Care› noch beschäftigen wird.»

beträgt das Durchschnittsalter der pflegebedürftigen Senioren. Zwei Drittel von ihnen sind weiblich.

Solange sich Politik und Wirtschaft derart zögerlich geben, müssen die Betroffenen eigene Lösungen finden. Bei den Holthuizens besteht sie darin, privat eine Hilfsperson aus Polen anzustellen: Andrzej Nyga, ein ausgebildeter Krankenpfleger. Brita Holthuizen, die in Masuren zur Welt kam, lernt ihn dort auf einer Reise kennen und findet ihn auf Anhieb sympathisch. Nach kurzer Bedenkzeit entschliesst sie sich, ihn bei sich einzuquartieren.

Nyga ist seit letztem August ordnungsgemäss angemeldet, erhält den vorgeschriebenen Lohn von 3900 Franken und hat feste Arbeitszeiten. Weil das Aargauer Gesundheitsdepartement sein polnisches Berufsdiplom nicht anerkennt, ist es ihm vorerst untersagt, rein pflegerische Tätigkeiten auszuüben. Bei allem anderen aber packt er an und bietet so die nötige Entlastung bei der Betreuung von Kees. Doch nicht nur das: «Andrzej tut auch mir gut. Seit er hier ist, kann ich wieder lachen», sagt Brita Holthuizen. Ihr ist bewusst, dass es billiger wäre und ihr manche Formularschlacht erspart hätte, wenn sie Nyga schwarz beschäftigen würde und zu einem Tiefstlohn arbeiten liesse. Doch das kommt aus grundsätzlichen Überlegungen nicht in Frage. Dass es in der Schweiz dennoch tausendfach geschieht, ist ein offenes Geheimnis.

wäre die jährliche Brutto-Lohnsumme, wenn diese 34 Millionen Stunden Betreuung und Pflege von bezahlten Fachpersonen geleistet würden.

Dessen ungeachtet bleibt die Frage auf dem Tisch: Wer kümmert sich künftig um unsere Alten? «Bislang funktioniert die familiale Solidarität – aber man muss sich fragen, wie lange noch», sagt Pasqualina Perrig-Chiello, Professorin für Psychologie an der Uni Bern und Studienverantwortliche von «Swiss Age Care 2010». Dass das Heer der pflegenden Angehörigen zu schwinden droht, hat verschiedene Gründe: zunehmend kleinere Familien, mehr berufstätige Frauen, höhere Scheidungsraten auch im mittleren und höheren Alter. Um die unverzichtbaren privaten Helfer bei der Stange zu halten, hält es Perrig-Chiello für wichtig, über Anreizmodelle nachzudenken.

Das ist in der Stadt St. Gallen bereits passiert. In spätestens zwei Jahren startet dort als Schweizer Premiere ein Zeitvorsorgesystem. Die Grundidee hinter dem Pilotversuch ist einfach: Wer andere Menschen im Alter begleitet, kann sich die dafür aufgewendete Zeit bis zu einem gewissen Umfang gutschreiben lassen und später von diesem Konto die Betreuung für sich selber «zurückkaufen». Mit der Zeitvorsorge erhofft man sich, zusätzliche Leistungserbringer für Betreuungsaufgaben zu gewinnen und ihnen ein Instrument zur Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements in die Hand zu geben. Angehörige sind von diesem Tauschsystem ausgeschlossen, «denn es geht nicht darum, familiäre Hilfeleistungen zu monetarisieren», wie Katja Meierhans vom städtischen Amt für Gesellschaftsfragen erklärt. Pflegende Angehörige profitieren aber indirekt, indem sie Zeitvorsorger zur eigenen Entlastung einsetzen können.

Gäbe es ein solches Modell für pflegende Ehefrauen, hätte Brita Holthuizen ihr Gutschriftenkonto bereits bis in alle Ewigkeit aufgefüllt. Der Plan, in ihrer dritten Lebensphase wieder mehr zu schreiben, mehr Zeit für sich zu haben, hat sich zerschlagen. Das stellt die 68-Jährige nicht ohne Bitterkeit fest. Doch sie wird weiter zu ihrem Kees schauen. «Ich habe ihm versprochen, den Weg mit ihm bis zum Ende zu gehen.» Wie lange das dauert, weiss niemand. Ihn allein zu lassen, das lässt Brita Holthuizens Pflichtgefühl nicht zu.

Prognose über die Zunahme der pflegebedürftigen Personen, die 65 Jahre und älter sind

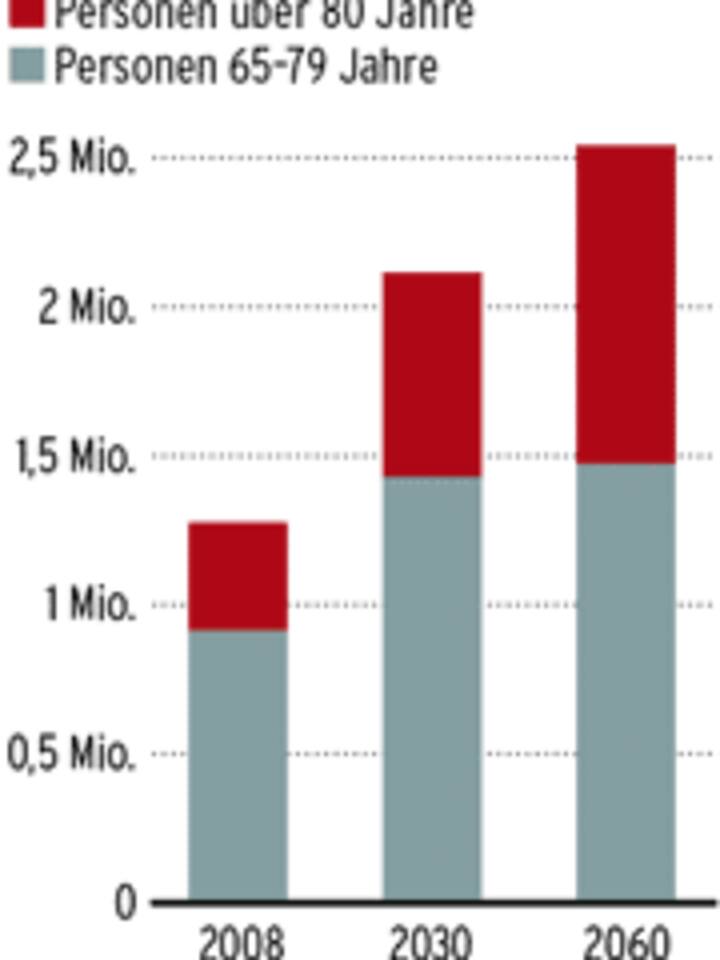

Entwicklung der ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz (Personen 65 Jahre und älter, Prognose)

Frage: Was hat Sie in der Entscheidung, Ihre Angehörigen zu pflegen, beeinflusst?

Ja-Antworten in Prozent (Selbsteinschätzung durch die pflegende Person), Mehrfachnennungen möglich

Lesebeispiel: 81 Prozent der befragten Töchter, die ihren Vater oder ihre Mutter pflegen, gaben an, dass sie sich dazu verplichtet fühlten

| Partner | Partnerinnen | Söhne | Töchter | |

| Liebe/Zuneigung | 98% | 98% | 91% | 97% |

| Persönlich-moralische Verpflichtung | 98% | 94% | 96% | 84% |

| Die Pflege/Betreuung gibt mir ein gutes Gefühl | 95% | 90% | 94% | 84% |

| Das Gefühl der Verpflichtung | 98% | 80% | 79% | 81% |

| Die Notwendigkeit/es gab keine Alternative | 90% | 78% | 72% | 77% |

| Die Kosten für die professionelle Pflege sind zu hoch | 69% | 62% | 55% | 55% |

| Der Gepflegte würde nicht wollen, dass jemand anders ihn pflegt | 42% | 58% | 53% | 45% |

| Die religiöse Überzeugung | 45% | 32% | 13% | 20% |

| CH* | DE* | IT* | GB* | SE* | |

| Liebe/Zuneigung | 96% | 93% | 96% | 91% | 97% |

| Persönlich-moralische Verpflichtung | 92% | 91% | 57% | 76% | 74% |

| Die Pflege/Betreuung gibt mir ein gutes Gefühl | 88% | 84% | 56% | 62% | 83% |

| Das Gefühl der Verpflichtung | 84% | 86% | 73% | 80% | 68% |

| Die Notwendigkeit/es gibt keine Alternative | 78% | 64% | 30% | 46% | 46% |

| Die Kosten für die professionelle Pflege sind zu hoch | 58% | 45% | 31% | 30% | 15% |

| Der Gepflegte würde nicht wollen, dass jemand anders ihn pflegt | 50% | 62% | 45% | 63% | 46% |

| Die religiöse Überzeugung | 28% | 25% | 38% | 23% | 8% |

CH=Schweiz; DE=Deutschland; IT=Italien; GB=Grossbritanien; SE=Schweden

Quellen: Obsan 2010, Bundesamt für Statistik, «swiss age care 2010», Eurofamcare; Infografik: Beobachter/DR

17 Kommentare