Schulsorgen und das «ukrainische Gesicht»

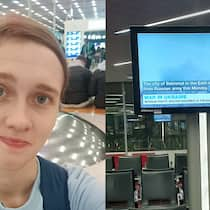

Kateryna Potapenko (28) aus Kiew lebt als Geflüchtete in der Schweiz. In ihrem 4. Tagebuch-Eintrag für den Beobachter berichtet sie über den ersten Schulbesuch ihres 11-jährigen Bruders in Winterthur, Begegnungen auf der Strasse und die Sehnsucht nach Kiew.

Veröffentlicht am 27. Mai 2022 - 14:21 Uhr

In Winterthur haben Freiwillige einen Laden mit kostenlosen Artikeln für Geflüchtete eröffnet.

Mein elfjähriger Bruder geht in eine Schule in Winterthur. Erst hat er sich mit Schreien und Gezeter dagegen gewehrt. Er wollte nicht Deutsch lernen und auch nicht eine zweite Schule besuchen, weil er immer noch online aus Kiew unterrichtet wird. Ich habe ihn dann davon überzeugt, dass es wie ein Sprachcamp sein werde, in dem die Kinder die Sprache und die Kultur anderer lernen. Bis jetzt hat er mir vertraut.

Auf dem Schulgelände waren wir dann etwas verloren, es gab kein Hinweisschild. Wir spazierten über das weitläufige Gelände, die einheimischen Kinder sahen uns an, als wären wir vom Mond gefallen – was wir ja irgendwie sind. Ukrainische Kinder von sieben bis zwölf Jahren werden in einer Klasse zusammengefasst. Die Lehrerin hat ukrainischen Hintergrund. Man sagte uns, dass mein Bruder den Fernunterricht an seiner ukrainischen Schule fortsetzen solle. Hier lerne er nur Deutsch.

Die anderen Fächer werden nach dem «Durchschnittsprinzip» unterrichtet, das heisst etwa auf dem Niveau der dritten oder vierten Klasse. Für ein siebenjähriges Kind ist das natürlich schwer – und für ein zwölfjähriges zu einfach. Nach dem ersten Tag sagte mein Bruder, dass die Lehrerin die meiste Zeit versuche, die jüngsten Kinder zu beruhigen, die sich danebenbenahmen. Er ist der Älteste in seiner Klasse.

Jeden Tag gibts neue Informationen von der Schule. Mittlerweile werden die Kinder nicht mehr nach dem Programm der dritten Klasse unterrichtet, sondern alle erhalten Aufgaben, die ihrem Niveau entsprechen. Ich frage mich, wie das in einer Klasse mit 16 Kindern und einer Lehrerin umgesetzt werden soll. Die ersten Tage waren ungewiss. Doch mein Bruder nimmt alles philosophisch und mit einer Prise Humor, obwohl die Kombination der beiden Schulen immer schwieriger wird.

Eine gute Stunde Bürokratie

Eine positive Überraschung erlebten wir mit einem Sozialdienst. Auf den Termin hatten wir einige Wochen gewartet. Im Vorfeld hatten wir nicht gerade ermutigende Geschichten darüber gehört, wie dieser Besuch ablaufen könnte. Doch dann sassen wir mit einer langen Frageliste einer angenehmen und aufgeschlossenen Sozialarbeiterin und einer netten Dolmetscherin gegenüber, die sich eine Stunde lang Zeit für uns nahmen und aufrichtig besorgt zu sein schienen. Nicht alle haben so viel Glück.

In Winterthur haben Freiwillige einen Laden mit kostenlosen Artikeln für Geflüchtete eröffnet. Das erste Mal waren wir dort, um Dinge zu verschenken – Verwandte haben uns viel mehr geschenkt, als wir brauchen – und um Kleider für meinen Bruder mitzunehmen, denn er wächst extrem schnell. Die Organisatoren haben einen Teil einer Industriehalle am Rande der Stadt gemietet und bieten Besuchern kostenlos Kaffee und Tee an. Es gab hauptsächlich Kinderkleidung. Alle zwei Wochen darf man dort bis zu zwölf Teile mitnehmen.

Den Anstoss für den Laden gab die Ankunft all der vielen Menschen aus der Ukraine, doch er steht allen Flüchtlingen offen. Das ist eine grossartige Initiative angesichts der Tatsache, dass die meisten von uns mit einem Koffer pro Familie gekommen sind. Ich hoffe, dass die Zeit bald kommt, in der Menschen aus der Ukraine ihre Sachen hierher bringen, um leichter nach Hause zu reisen.

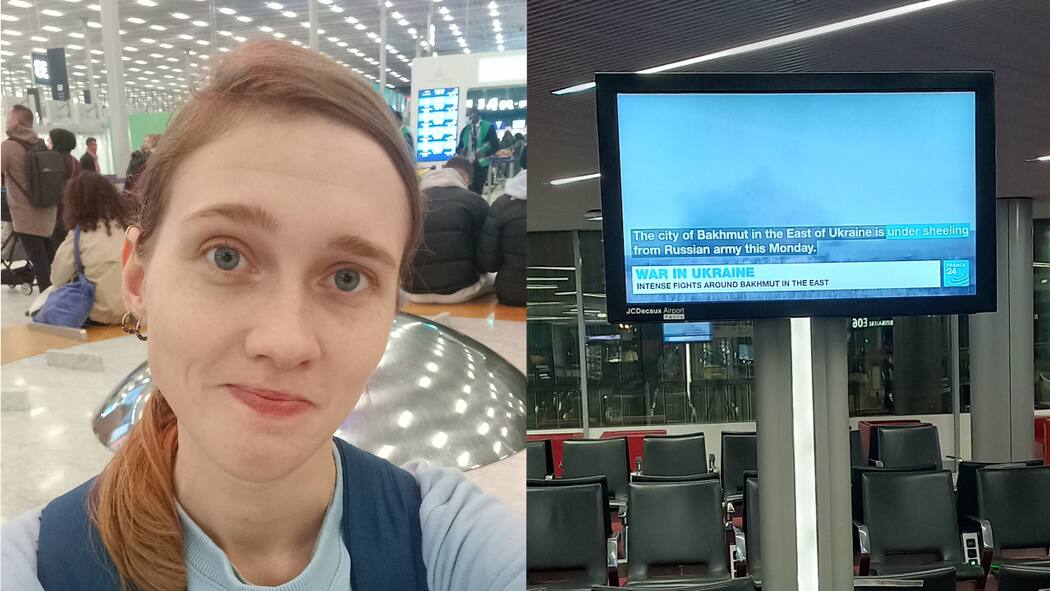

Sehnsucht nach Kiew im Mai

Als wir neulich an der Bushaltestelle warteten, kam eine Frau auf uns zu und fragte uns etwas zum Fahrplan. Wir verstanden sie nicht und antworteten auf Englisch. Sie sagte sofort: «Oh, Sie sind aus der Ukraine.» Ich frage mich, ob das so offensichtlich ist.

Oder hat sie einfach darauf geschlossen, weil nun viele von uns auf den Schweizer Strassen unterwegs sind? Beides möglich, denke ich. Bei meiner früheren Arbeitsstelle in der Ukraine hatten wir einmal einen deutschen Praktikanten, der den Ausdruck «ukrainisches Gesicht» benutzte, wenn er jemanden beschreiben wollte, der konzentriert, traurig, beschäftigt und erschöpft zugleich ist. Ich erinnere mich, dass ich damals die Leute in der U-Bahn und mein eigenes Spiegelbild betrachtete – und mir klar wurde, was er meinte. Ich würde mir wünschen, dass die Ukrainer öfter lächeln. Wie es die Schweizer tun.

Im Mai fühle ich mich der Heimat ein wenig näher, denn überall blühen Kastanien. Die Kastanie ist ein Symbol von Kiew. Obwohl sie dort normalerweise etwas später blühen, genau zum Tag der Stadt Kiew, der am letzten Sonntag im Mai gefeiert wird. Es ist grossartig, ein solches Symbol zu haben – wo auch immer man hingeht, man fühlt sich ein bisschen wie zu Hause.

Zur Person

Kateryna Potapenko, 28, ist aus Kiew nach Winterthur zu Verwandten geflüchtet. Sie ist Literaturredaktorin beim Online-Magazin «Cedra» in Kiew und spricht Audiobücher auf Ukrainisch ein. Für den Beobachter erzählt sie in der Serie «Tagebuch einer Flucht» über ihr Leben als Geflüchtete in der Schweiz.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.