Bleiben oder gehen?

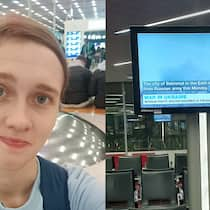

Kateryna Potapenko (28) aus Kiew lebt als Geflüchtete in der Schweiz. In ihrem 5. Tagebuch-Eintrag für den Beobachter beschäftigt sie sich mit dem Thema Heimkehr. Es ist weitaus komplexer, als man denkt.

Veröffentlicht am 13. Juni 2022 - 15:13 Uhr

Winterthur oder Kiew? Die Frage nach dem Zeitpunkt der Rückkehr in die Ukraine überschattet zunehmend die Gespräche in der Familie Potapenko.

Viele sagen, dass den Geflüchteten die Lage in der Ukraine schlimmer vorkommt, als sie es ist. Tatsächlich gewöhnt man sich an die Sirenen. Wenn ich ein Zoom-Treffen mit Freundinnen und Kollegen in Kiew habe, rennt niemand mehr in den Flur, um sich zu verstecken. Das Heulen ähnelt einer Ambulanz, die vor dem Hauseingang stehen bleibt. Wer es hört, denkt: Was, wenn sie wegen meiner Familie gekommen sind? Wem die Stunde schlägt, sozusagen.

Die Berater des Präsidenten sagen, es sei Zeit, dass man in Städte zurückkehre, in denen keine Kämpfe stattfinden. Die Wahrscheinlichkeit, von einer Rakete getötet zu werden, sei die gleiche, wie bei einem Autounfall zu sterben. Nur dass bei einem Raketenangriff das Auto sozusagen vom Himmel fällt, während man im Bett schläft und die Kinder in der Nähe spielen.

Das Thema Rückkehr überschattet zunehmend die Gespräche in der Familie. Können wir die Verantwortung dafür übernehmen? Für die Sicherheit? Haben wir einen Ort, an den wir zurückkehren können? Was wollen wir dann tun? Und vor allem: Wollen wir überhaupt zurück?

Die Meinungen gehen diametral auseinander. Manche Geflüchteten lehnen Deutschkurse ab, weil sie heimkehren wollen, bevor der Kurs fertig wäre. Andere kaufen sich eine Jahreskarte für den Bus hier. Ob man der ersten Gruppe Verantwortungslosigkeit vorwerfen kann und der zweiten Egoismus und mangelnden Patriotismus, vermag ich nicht zu entscheiden.

Man hat keine wirkliche Wahl

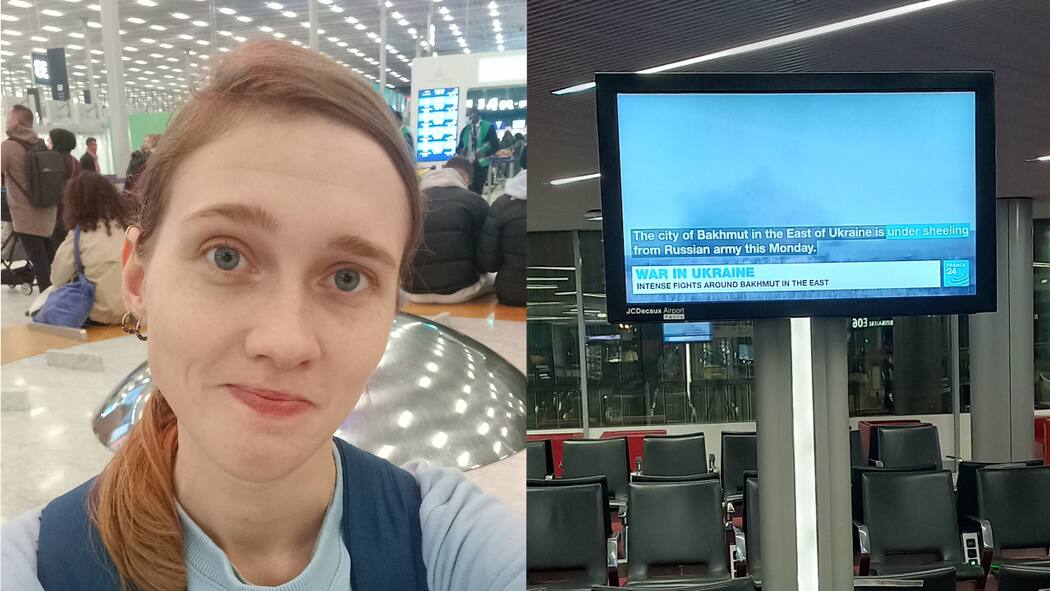

Der Krieg und die Schlachtfelder verlagern sich in den Osten und Süden der Ukraine, und so kehren viele tatsächlich zurück. Einigen geht das Geld aus. Oder sie können legal nicht bleiben, wo sie sind. Den meisten aber geht die Geduld aus. Schliesslich dauert der Krieg in der Ukraine schon seit 2014 an – auch damals verliessen die Menschen Donezk und Luhansk mit dem Gedanken, sie würden in einem Monat oder Ende Jahr zurückkehren.

Und so denken viele, dass es keinen Grund gibt, zu warten. Dass es sowieso nicht schnell zu Ende geht. Dass nur still sitzen sollte, wer ohnehin überlegt, für immer ins Ausland zu gehen. Viele denken: Wer länger bleibt, schämt sich nur, zuzugeben, dass es ihm hier besser geht als zu Hause – selbst besser als vor dem Krieg. Das gilt natürlich nicht für alle.

Politiker und Regierungsbeamtinnen äussern sich in einer ähnlichen Richtung: Ja, niemand kann Ihre Sicherheit garantieren, aber wie lange wollen Sie noch dortbleiben? Wer wird die Wirtschaft der Ukraine unterstützen, wenn Sie sich in der Schweiz aufhalten und Schweizer Produkte kaufen?

Vielleicht soll das den Leuten helfen, sich zu entscheiden. Doch stattdessen zeigt es einmal mehr, dass man keine wirkliche Wahl hat. Entweder man kehrt bewusst zum Leben in ständiger Bedrohung und zu den Sirenen zurück und akzeptiert das – weil man sonst den Verstand verlieren könnte. Oder man bleibt, wo man ist – und akzeptiert, dass das Datum für die Heimreise offen ist.

Wie Heimat entsteht

Das Problem ist: Je länger man wegbleibt, desto weniger zieht es einen nach Hause. Man findet vielleicht nicht Freunde, aber doch zumindest Bekannte oder Nachbarn. Eine Wohnung, Arbeit, die Kinder gehen zur Schule und beginnen ein soziales Leben. Selbst der Weg zum Einkaufen wird zur Gewohnheit. Und wenn eine Gewohnheit einmal da ist, bindet sie einen an den Ort, man beginnt, sich zu Hause zu fühlen. Na ja, fast. Jedenfalls spürte ich so etwas, als ich einer Einheimischen Orte in der Schweiz empfahl, an denen sie noch nie war – und ihr auch gleich erklären konnte, wie man am günstigsten dorthin kommt.

Wir Geflüchteten fragen einander nie, wann jemand zurückkehrt. Wir wissen, dass es darauf keine Antwort gibt. Doch jetzt hat mein Vater angefangen, vorsichtig nach einer Rückkehr zu fragen. Er ist genauso traurig wie wir. Sein bester Freund ist für immer nach Deutschland gezogen, unsere Nachbarn sind in England.

Der Katastrophenschutz von Kiew hat eine Liste von Parks veröffentlicht, die gesperrt sind, weil Minen und Geschosse weggeräumt werden müssen. Zwei von drei Parks in meinem Bezirk stehen darauf. Ich denke nicht, dass ich meinen elfjährigen Bruder allein nach draussen gehen lassen kann.

Ich fand es stets erstaunlich, dass in der Ukraine immer noch Bomben und Minen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden. Alle paar Monate stösst jemand im Garten auf eine und wird verletzt. Wie viele dieser Granaten müssen es gewesen sein, damit man sie in 80 Jahren noch findet? Jetzt weiss ich es.

Zur Person

Kateryna Potapenko, 28, ist aus Kiew nach Winterthur zu Verwandten geflüchtet. Sie ist Literaturredaktorin beim Online-Magazin «Cedra» in Kiew und spricht Audiobücher auf Ukrainisch ein. Für den Beobachter erzählt sie in der Serie «Tagebuch einer Flucht» über ihr Leben als Geflüchtete in der Schweiz.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.

1 Kommentar

Deshalb ist es eminent wichtig, dass es zu KEINER Privilegierung von "Kriegs-Flüchtlingen" kommt, dafür aber für eine FAIRE Hilfe vor ORT in einem nahe gelegenen Land für sämtliche Kriegs-Flüchtlinge eines Landes = humanitäre Hilfe!