So entsteht unser Musikgeschmack

Der individuelle Geschmack bestimmt, bei welcher Musik Endorphine ausgeschüttet werden. Doch: Wie entsteht dieser überhaupt?

Veröffentlicht am 14. April 2022 - 11:54 Uhr

Atemlos durch die Nacht

Spür, was Liebe mit uns macht

Atemlos, schwindelfrei

Grosses Kino für uns zwei.

Wetten, dass gerade Helene Fischer durch Ihren Kopf tanzt? Vielleicht summen Sie sogar. Oder Sie rollen die Augen – willkommen im Klub. «Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich», schmettert die Schlagersängerin, und mich «tschuderets». Bitte nicht!

Läuft «Atemlos» im Radio, wechsle ich den Sender. Schallt der Song jedoch durch die Skihütte, gröle ich mit, bis der Kafi Lutz in alle Himmelsrichtungen schwappt. Manchmal gehört Musik an einen bestimmten Ort. Andrea Bocelli liebe ich im Auto meiner Eltern, aber nur da. Reggae passt zur Wiese vor meiner Stadtwohnung, kommt mir aber nicht ins Haus.

Warum entspannen einige bei Heavy Metal, andere bei Jazz? Wieso ist unser Musikgeschmack so unterschiedlich, und wie entsteht er? Unser Interesse für Musik keimt schon vor der Geburt auf, wie spanische Forscherinnen zeigen konnten. In einem Experiment beschallten sie Ungeborene über die Bauchhaut und eine Vaginalsonde. Beim Brummton tat sich nichts.

Erst bei der Flötensonate von Johann Sebastian Bach bewegten sich die Föten, öffneten den Mund oder streckten ihre Zunge raus. Doch bevor die Schwangeren nun zum Radio rennen: Kleine Mozarts lassen sich so nicht heranzüchten. Ohne Hilfsmittel kommen Geräusche nur stark gedämpft beim Baby an.

«Wohlhabende besuchen eher klassische Konzerte, hören komplexere Stile wie Jazz oder spielen Instrumente.»

Cristina Urchueguía, Musikwissenschaftlerin

Und trotzdem spielt das Elternhaus eine Rolle: «Die soziale Schicht, in der wir aufwachsen, beeinflusst die Entwicklung des Musikgeschmacks am stärksten», sagt Cristina Urchueguía, Musikwissenschaftlerin und Präsidentin der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft. «Wohlhabende haben einen leichteren Zugang zu verschiedenen Genres. Sie besuchen eher klassische Konzerte, hören komplexere Stile wie Jazz oder spielen Instrumente.»

Wer wenig verdient, hört vor allem leicht zugängliche Stile wie Pop, Rock oder Hip-Hop. Das, was im Radio läuft.

Kleine Kinder lieben meist noch viele verschiedene Stile. Erst im Verlauf der Schulzeit lässt die musikalische Offenheit nach, wie eine deutsche Langzeitstudie zeigte. Die Befragten mochten in der ersten Klasse vor allem Pop, fanden aber auch Klassik und Avantgarde/Ethno gut. Über die nächsten vier Jahre nahm das Interesse an Pop leicht ab, das an den anderen Stilen drastisch.

Mit einer Ausnahme: Kinder, die ein Streichinstrument spielten, behielten ihre Vorliebe für klassische Musik und bewerteten auch Avantgarde/Ethno positiver. Wir mögen also, womit wir in Berührung kommen. Und das, was unseren nächsten Bezugspersonen gefällt.

In der Schulzeit werden das Orchester oder die Streetdance-Gruppe nicht nur zu Hobbys, sondern auch zu einem Ausdruck des eigenen Charakters. Einen Höhepunkt erreicht diese Entwicklung bei Teenagern: Sie legen Kopfhörer kaum ab, besuchen Konzerte, gründen Bands. Der Geschmack verändert sich parallel zu den Vorlieben, Hobbys, Bekanntschaften.

«Er ist nicht nur Teil der individuellen, sondern auch der kollektiven Identität: Wir hören und schätzen jene Musik, die wir mit Erinnerungen und gemeinsamen Erlebnissen verbinden», sagt Cristina Urchueguía. Entdecken wir in den Sommerferien eine neue Sängerin, konnotieren wir sie künftig positiv. Trennen wir uns, können wir die Lieblingsband des Verflossenen nicht mehr hören.

Flashback in die Jugend, zurück ins musikalische Wirrwarr. Mit zwölf besuchte ich mein erstes Konzert: die No Angels. Zu Girlgroups gesellten sich Boybands, Pop und choreografierte Tänze. In der Oberstufe kamen Pickel, Pubertät und Punkrock. Im Gymi hörte ich dann Deep Purple und Pink Floyd – der neue Freund sang in einer Bluesrock-Band. Nach der Trennung trösteten melancholische Singer-Songwriter. Meine nächste Liebe hatte einen Freundeskreis voller Metal-Bands. Zu laut, zu düster. Ich beschloss, das Dasein als Musik-Chamäleon an den Nagel zu hängen.

Schliesslich kamen die Indie-Bands – und mit ihnen Endorphine. Dafür lieben wir Musik: Die richtigen Klänge sind wie Balsam für den Körper. Sie kurbeln die Produktion von Glückshormonen an und dämpfen die Ausschüttung von Stresshormonen. Ob Pop oder Panflöte, ist egal. Wichtiger ist, dass uns das Gehörte gefällt und womit wir es verknüpfen. Beim Konzert mit Freunden wird sogar das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet – genau wie beim Sex.

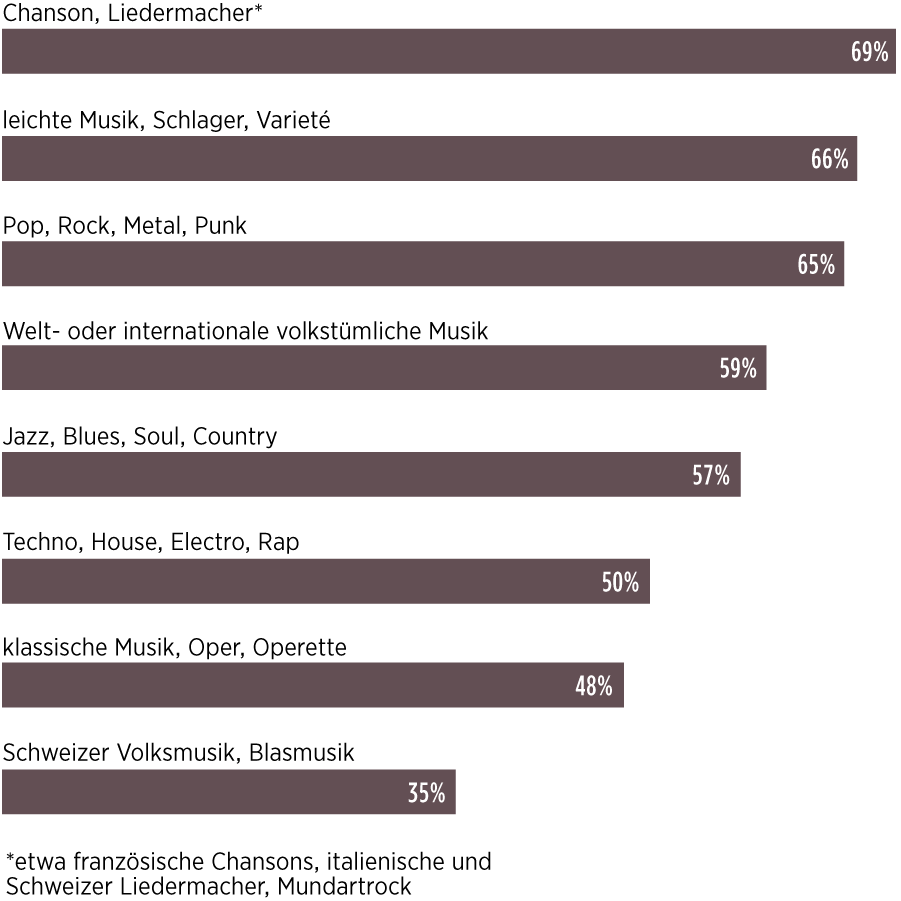

Diese Musikstile hörten Schweizerinnen und Schweizer 2019 am liebsten

Positive Effekte nutzt auch die Medizin. So wird Musiktherapie gezielt in der Psychiatrie, Heilpädagogik und Rehabilitation eingesetzt. Ein Schweizer Forschungsteam spielte Demenzpatienten Musik aus ihrer Vergangenheit vor. Zuvor apathisch, lächelten sie plötzlich, sangen oder bewegten sich.

Eine andere Studie liess Patientinnen nach einem Schlaganfall Klavier spielen. Dadurch stabilisierten sich Nervenzellen und bauten neue Verbindungen auf – die Betroffenen machten grössere feinmotorische Fortschritte als die Kontrollgruppe. Auch im Sport gilt ein guter Beat als Geheimwaffe: Der Botenstoff Dopamin, der beim Hören von anregender Musik ausgeschüttet wird, steigert die Motivation.

In den letzten zehn Jahren hat sich mein Geschmack kaum noch verändert. Damit bin ich in guter Gesellschaft: Bei den meisten Menschen festigen sich Vorlieben zwischen 20 und 30. Ob ich doch einmal ein Schlagerfan werde? Wer weiss. Helene Fischer hat mich auf jeden Fall noch nicht aufgegeben.

«Atemlos, schwindelfrei / Grosses Kino für uns zwei.» Na dann. Falls Sie schon wippen, dürfen Sie an dieser Stelle glücklich aus dem Text aussteigen. Und sonst versuchen Sie es mit einem anderen Ohrwurm: Lemon Tree. We will rock you. YMCA. Gern geschehen.

Beim Lieblingssong dreht man den Ton schnell zu stark auf. Über eine längere Zeit kann Lärm zu Höreinschränkungen führen. So vermeiden Sie, dass Ihr Gehör Schaden nimmt:

- Begrenzen Sie die Zeit, in der Sie lauten Geräuschen ausgesetzt sind.

- Reduzieren Sie die Lautstärke von Fernseher und Musikanlage.

- Viele Handys weisen darauf hin, wenn ein Schwellenwert überschritten wird.

- Tragen Sie an lauten Konzerten Ohropax.

- Schützen Sie sich bei der Arbeit, zum Beispiel vor Bau- oder Maschinenlärm.

- Informieren Sie sich über verschiedene Gehörschutze.

- Suchen Sie bei Veränderungen möglichst früh eine HNO-Ärztin auf.