Es war ein Drama mit Ansage

Acht Menschen starben 2017 beim Bergsturz von Bondo. Erstmals äussern sich nun Angehörige von Verschütteten. Ihre Aussagen und bisher nicht bekannte Dokumente wecken starke Zweifel an der Arbeit der Bündner Behörden und der Justiz.

Veröffentlicht am 22. April 2021 - 17:00 Uhr

Drei Millionen Kubikmeter Gestein brachen ab und bewegten sich Richtung Bondo: 23. August 2017.

Zwei Wochen vor dem Bergsturz schlug der Geologe Alarm. Der Experte, vom Kanton beauftragt, kennt den Piz Cengalo im bündnerischen Bergell am besten.

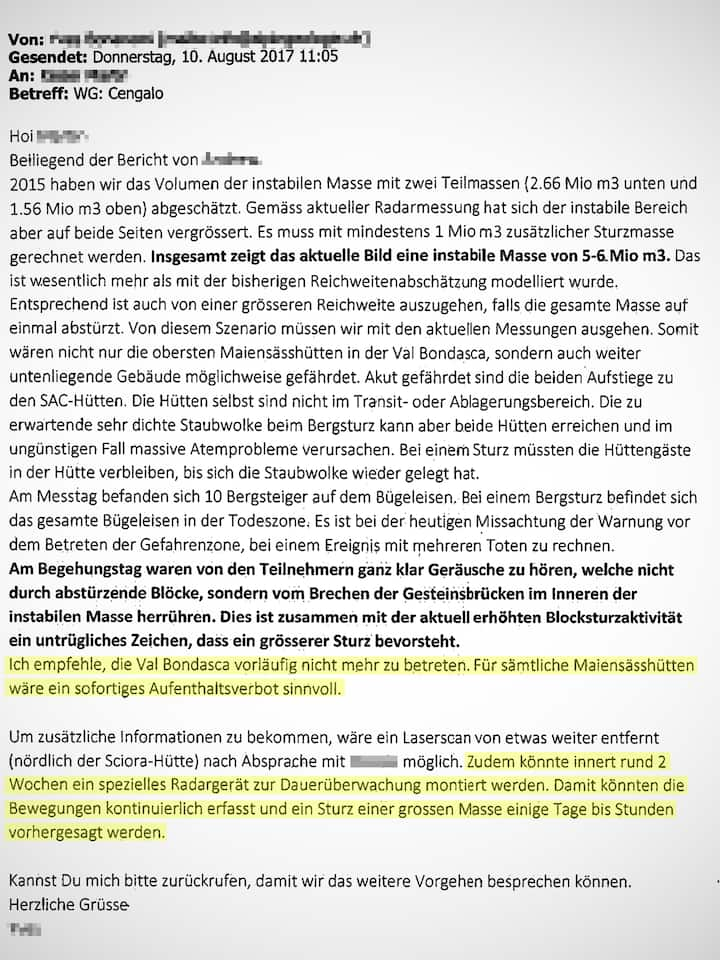

Er hielt fest: Aus dem Innern des Bergs seien brechende Gesteinsbrücken zu hören. «Zusammen mit der aktuell erhöhten Blocksturzaktivität ein untrügliches Zeichen, dass ein grösserer Sturz bevorsteht», schrieb er per Mail und fett markiert dem Bündner Amt für Wald und Naturgefahren (AWN). Und er empfahl am 10. August 2017, «die Val Bondasca vorläufig nicht mehr zu betreten».

Am Morgen des 23. August, einem Mittwoch, bewahrheitete sich seine Vorhersage. Der Berg kam und begrub bei Bondo acht Berggänger unter bis zu 20 Metern Gestein und Geröll. Der Krisenstab der Gemeinde Bergell, zu der das Dorf Bondo gehört, hatte zuvor entschieden, das Bondasca-Tal offen zu lassen – auf Empfehlung des Kantons. So steht es in einer Aktennotiz der Gemeinde.

Leiterin des Krisenstabs war die damalige Gemeindepräsidentin Anna Giacometti. Zu jenem Zeitpunkt wusste sie nichts von der Warnung des externen Geologen, erklärte sie schriftlich gegenüber der Staatsanwaltschaft. Erst ein halbes Jahr später habe sie davon erfahren.

Noch brisanter ist die Aussage von Angelika Höbrink aus Deutschland. Ihr Mann Reinhard kam beim Bergsturz ums Leben. Sie erzählt am Telefon von einem persönlichen Gespräch mit der Gemeindepräsidentin während der Gedenkfeier zum Jahrestag in Bondo. Giacometti habe ihr glaubhaft versichert: Wenn sie diese Mail des Geologen gekannt hätte, dann hätte sie das Tal geschlossen.

Starben also acht Menschen, weil der Krisenstab mangelhaft vom Kanton informiert wurde? Giacometti dementiert nicht, sondern sagt nur: «Dazu äussere ich mich nicht.»

Bundesgericht: Fall Bondo muss neu aufgerollt werden

Kurz nach dem Unglück begann die Bündner Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Nach zwei Jahren befand sie, dass niemand schuld sei am Tod der Alpinisten. Dagegen wehrten sich die Angehörigen bis vor Bundesgericht; sie bekamen diesen Februar recht. Der Fall muss neu aufgerollt werden.

Erstmals äussern sich nun vier Angehörige von Verschütteten. Sie zeigten dem Beobachter bisher nicht bekannte Mails, Protokolle und Berichte. Ihre Aussagen und die Dokumente wecken starke Zweifel am Entscheid der Behörden, das Tal offen zu lassen. Und sie werfen Fragen auf zur Arbeit der Bündner Justiz.

Deutliche Worte zwei Wochen vor dem Unglück

Nachricht des externen Geologen an die Zuständigen des Kantons Graubünden am 10. August 2017. (Auf das Bild klicken, um es zu vergrössern.)

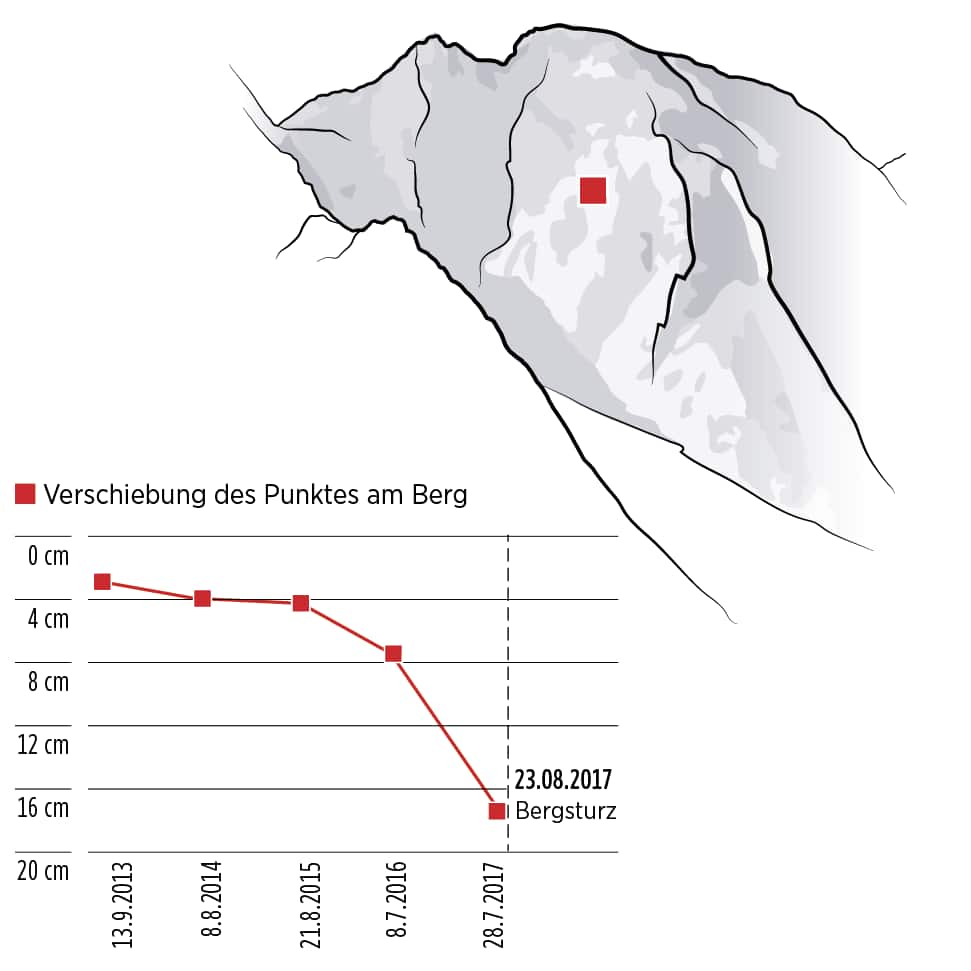

Seit 2012 wurde die unruhige Nordwand des Piz Cengalo jährlich mit Radar vermessen, nach einem ersten Bergsturz 2011. Lange hatte sich die Wand kaum bewegt, doch das änderte sich 2017 dramatisch: Am 9. August meldete die mit den Messungen beauftragte Firma dem zuständigen Geologen, die Wand habe sich gegenüber dem Vorjahr «im Minimum» um zehn Zentimeter bewegt. Doch die Datenlage sei schlecht, «die realen Verschiebungen sind wahrscheinlich viel höher». Die instabile Felsmasse habe sich vergrössert, Mitarbeitende hätten während der Messung mehr Steinschläge beobachtet. Der Polizeibericht hielt später fest, dass der Sciora-Hüttenwart allein zwischen dem 24. Juni und dem 12. August 2017 insgesamt 30 Stürze registriert hatte.

Berg in Bewegung: Die Vorzeichen der Tragödie am Piz Cengalo

Radarmessungen haben das Unglück am Piz Cengalo angekündigt. Die instabile Felsmasse bewegte sich schneller und vergrösserte sich. Die Messung zeigt, wie sich der Punkt am Berg im Vergleich zum Vorjahr um zehn Zentimeter verschoben hatte. Doch «die realen Verschiebungen» in der Wand seien «wahrscheinlich viel höher», hielt die mit den Messungen beauftragte Firma Terrasense fest.

«Die Ergebnisse waren alarmierend», schrieb im Jahr darauf Florian Amann, ein Geologieprofessor der Universität Aachen, der bis heute am Piz Cengalo forscht, im Bündner Onlinemagazin «Raetia Publica»: «Die Verschiebungen der Gesteinsmassen hatten sich über die Wintermonate nahezu verdreifacht. Es gab keinen Zweifel. Der Berg wird kommen. Aber wann?»

Der Naturgefahrenspezialist des kantonalen Amts entschied sich für weitere Abklärungen und meldete dem externen Geologen zurück: «Derzeit können wir mangels gefestigter Daten der Gemeinde keine weitreichende Sperrung der Val Bondasca empfehlen.»

Am 12. August flogen die beiden Fachleute mit einem Gemeindevertreter per Helikopter zum Berg. Da war es ruhig – keine Steinschläge oder Felsgeräusche. Neue Modellberechnungen ergaben, dass der Gefahrenbereich – die Zone, die ein Bergsturz innert einer Minute überdecken würde – korrekt definiert war. Seit 2015 informierten grosse Warnschilder Wanderer über diese eigentliche Todeszone.

Fataler Entscheid in der Vorwoche des Bergsturzes

Das Amt war damals davon überzeugt, dass sich ein grosser Bergsturz rechtzeitig ankündigen würde, «mit kurzfristig gehäuften und zunehmend grösseren Felsstürzen». Und dass dann noch genug Zeit bliebe, um das Tal zu sperren. Mit einem grösseren Ereignis rechneten die Fachleute in den nächsten Wochen oder Monaten. Das geht aus einem Bericht an die Adresse der Staatsanwaltschaft hervor. Der Sciora-Hüttenwart bekam deshalb den Auftrag, Stürze am Piz Cengalo zu melden. Auf konstante Radarüberwachung verzichtete der Kanton. Er plante eine weitere Messung im September.

Am Montag, 14. August, traf sich der kantonale Naturgefahrenspezialist mit dem Krisenstab der Gemeinde Bergell und empfahl, das Tal offen zu lassen. Die Gefährdung habe sich «nicht massgebend verändert». Die Gemeinde solle jedoch nochmals «explizit» auf die Gefahrensituation hinweisen. Der Krisenstab stimmte zu. Auch der Geologe, der vier Tage zuvor in seiner Mail noch Alarm geschlagen hatte, stellte sich hinter diese Empfehlung. Nach dieser Sitzung hielt der kantonale Mitarbeiter Ausgangslage und Empfehlungen schriftlich fest – darunter die Bemerkung, dass in der Gefahrenzone bei einem Bergsturz «Todesfälle zu erwarten» seien. Die Mail ging auch an den Amtschef und den zuständigen Regierungsrat Mario Cavigelli.

Reise in den Tod

Eine Woche später, am 21. August, machten sich der 59-jährige Reinhard Höbrink und der 62-jährige Helmut Karalus auf den Weg ins Bündner Südtal. Die erfahrenen Alpinisten aus Süddeutschland hatten zwei Nächte auf der Sciorahütte gebucht und wollten eine schwierige Route klettern: die Fuorikante, 700 Meter hoch, im siebten Schwierigkeitsgrad, oberhalb der Hütte.

Morgens um halb zwölf an diesem Tag – die beiden Männer waren noch auf der Autobahn unterwegs – stürzten am Piz Cengalo rund 150'000 Kubikmeter Fels in die Tiefe. Nach Abklärungen gab das Amt Entwarnung: Der Felssturz sei an der Nordwest- und nicht an der benachbarten Nordostflanke passiert und deshalb kein Vorbote eines Bergsturzes. Zu diesem Felssturz schrieb Geologieprofessor Amann auf «Raetia Publica»: «Wie sich im Nachhinein herausstellte, ein Vorbote. Ein Vorbote für etwas viel Gewaltigeres.»

Am nächsten Tag kletterten die beiden Bergsteiger die Fuorikante. Am Abend hatte ihr Mann noch eine SMS geschrieben, erzählt Petra Karalus: «‹Wir sind wieder auf der Hütte, ich bin total kaputt, aber es war schön. Tschüss, bis morgen.› Das war das Letzte, was ich von ihm gehört habe.»

Am Morgen darauf stiegen die beiden ins Bondasca-Tal ab und wollten wieder nach Hause fahren. Um 9.15 Uhr meldete der Hüttenwart laut Polizeibericht «verdächtige Bewegungen am Piz Cengalo». Eine Viertelstunde später filmte er mit dem Handy, wie rund drei Millionen Kubikmeter Granit mit bis zu 250 Stundenkilometern ins Tal donnerten. Innert einer Minute begruben sie fast zwei Kilometer Wanderweg unter sich. Nur Sekunden später wälzte sich ein Schuttstrom durchs Bondasca-Tal und löste einen Alarm aus. Das Dorf Bondo wurde evakuiert.

Am Nachmittag wurde klar, dass es acht Vermisste gab. Ein Paar aus der Schweiz, ein Paar aus Österreich und vier Deutsche – die beiden Kletterfreunde Höbrink und Karalus sowie Andreas Lauke mit seiner 19-jährigen Tochter Kathrin. Die beiden hätten einen «Vater-Tochter-Urlaub» gemacht, mit Klettern, Velofahren und Wandern, sagt Ehefrau und Mutter Ulrike Lauke. Ausnahmsweise sei die vierköpfige Familie nicht gemeinsam unterwegs gewesen. «Ich habe sie erst gegen das Wochenende wieder zu Hause erwartet.» Einen Tag nach dem Bergsturz sei die Polizei bei ihr in Deutschland vor der Tür gestanden und habe sie aufgefordert, ihren Mann anzurufen. «Ich rief an, doch die Leitung war tot.»

Die Warnschilder, der Wanderweg und die Gefahrenzone

Auf die Karte klicken, um sie zu vergrössern.

Die dreitägige Suche nach den Vermissten blieb ohne Erfolg. Vor den Medien sprach die damalige Gemeindepräsidentin und heutige FDP-Nationalrätin Anna Giacometti den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. Vorwürfe wies sie zurück: «Wir haben alle über die Gefahr informiert. Was passiert ist, tut natürlich sehr weh, aber ich denke, wir haben alles Menschenmögliche gemacht.» Ob es nötig gewesen wäre, das Tal zu sperren, müsse die Justiz entscheiden.

Noch deutlicher war der Bündner Regierungsrat Mario Cavigelli. Er glaube, weder Gemeinde noch Kanton treffe hier «eine rechtliche Verantwortung». In der SRF-«Rundschau» unterstrich er, dass im hochalpinen Raum die Eigenverantwortung zähle. Wer vor einem Warnschild stehe, müsse selber entscheiden: «Gehe ich das Risiko ein oder nicht?»

«Es war sehr kränkend, was in diesen Tagen in der Presse lief.»

Petra Karalus, Witwe

In die gleiche Kerbe schlugen diverse Medien. Der «Tages-Anzeiger» fragte online unverblümt, ob die Opfer «lebensmüde» oder einfach «dumm» gewesen waren. Auch die «NZZ am Sonntag» schob die Verantwortung den Verschütteten zu, «weil sie trotz Warnungen im Gefahrengebiet unterwegs waren». Und der «Walliser Bote» kommentierte: «Kommt dann zur persönlichen Fehleinschätzung noch Pech hinzu, wird eine Bergwanderung leider schnell zum Drama.»

«Es war sehr kränkend, was in diesen Tagen in der Presse lief», erzählt Petra Karalus. Ihr Mann sei ein erfahrener Bergsteiger gewesen, der mit Gefahren gerechnet habe. Es sei eine Frechheit, dass die Behörden trotz den vielen offenen Fragen sofort behauptet hätten: «Wir sind nicht schuld, wir haben alles getan, wir haben alles richtig gemacht.»

Bis heute werden die Angehörigen gefragt, wieso ihre Liebsten auf einem gesperrten Weg gewesen seien – mehrere Medien hatten das behauptet. Tatsächlich war der Weg offen gewesen, die Hütten waren normal buchbar. Die grossen Warnschilder beim Parkplatz und bei den beiden SAC-Hütten empfahlen einzig, die Bergsturz-Gefahrenzone ohne Aufenthalt zu durchqueren. Dafür benötigt man eine knappe halbe Stunde – ohne Fluchtmöglichkeit. Daran änderte sich auch Mitte August nichts, als die Gemeinde die Warnschilder mit der Information ergänzte, dass ein Bergsturz in den «kommenden Wochen und Monaten» drohe.

«Man wollte die Leute nie ernsthaft davon abhalten anzureisen.»

Dorothea Karalus (rechts) mit ihrer Mutter Petra. Sie haben ihren Vater und Ehemann verloren.

Dorothea Karalus, 35, Software-Entwicklerin, überprüfte nach dem Tod ihres Vaters seinen Computer: «Ich habe mir den Browserverlauf angeschaut. Bei seiner mehrtägigen Vorbereitung auf die Tour ist er nirgends auch nur ansatzweise über die Gefahr eines Bergsturzes gestolpert», auch nicht bei der Buchung der SAC-Hütte.

«Das heisst also, mein Vater begegnete dieser Warnung das erste Mal, als er nach der siebenstündigen Fahrt das Auto abschloss, mit dem Rucksack loslief und am Ende des Parkplatzes dieses Schild sah.» Für die in Deutschland bekannte Kletterin bleibt der Eindruck: «Man wollte die Leute nie ernsthaft davon abhalten, anzureisen und die Gefahrenzone zu durchqueren.»

Manuel Jaun ist Rechtsprofessor in Bern und Autor des Leitfadens «Gefahrenprävention und Verantwortlichkeit auf Wanderwegen». Er sagt, bei Schildern sei es wichtig, früh auf eine Gefahr hinzuweisen. «Wer bereits lange unterwegs ist, tendiert dazu, das Risiko auf sich zu nehmen.» Grundsätzlich müsse ein Weg vorsorglich gesperrt werden, wenn eine «akute, grosse, nicht kalkulierbare Gefahr droht».

Dürftige Beobachtung

Zehn Tage vor dem Bergsturz entschied sich Graubünden gegen eine permanente Radarüberwachung des Piz Cengalo. Vorgeschlagen hatte dies der externe Geologe, um ein grosses Ereignis «Tage bis Stunden» vorauszusehen. Auf Anfrage des Beobachters nahm das Amt für Wald und Naturgefahren wegen des laufenden Verfahrens nicht Stellung zu diesem Entscheid. Im Bericht an die Staatsanwaltschaft begründete das Amt den Verzicht allgemein – mit technischen Problemen und jährlichen Kosten von «mehreren 100'000 Franken».

Knapp zwei Wochen nach dem Bergsturz war eine Radarüberwachung plötzlich als «wichtige Sofortmassnahme» möglich, um die Einsatzkräfte rechtzeitig warnen zu können. Als die Anlage neben der Sciorahütte installiert wurde, erklärte Lorenz Meier, Geschäftsführer der Firma Geopraevent, gegenüber der «Tagesschau» von SRF: «Mit diesem Radar können wir jede Bewegung am Cengalo im Millimeterbereich sofort messen und sehen die aktuellen Bewegungen in Echtzeit.» Die Anlage funktionierte: Zwei Wochen später sah das Radar einen grossen Felssturz am kommenden Tag korrekt voraus.

Bis heute wird der Berg konstant überwacht, obwohl das Tal gesperrt ist. Kostenpunkt: 188'000 Franken pro Jahr. Felix Bommer, Strafrechtsprofessor in Zürich, sagt: «Juristisch stellt sich die Frage, ob die Installation eines Radars vor dem Bergsturz zumutbar gewesen wäre.» Auch das gehöre zur Sorgfaltspflicht. Keine Fahrlässigkeit liege vor, wenn eine solche Massnahme so aufwendig gewesen wäre, dass sie «jeden Rahmen sprengt».

73 Seiten Rechtfertigung

Zwei Jahre ermittelte die Bündner Staatsanwaltschaft wegen möglicher fahrlässiger Tötung. Dann stellte sie die Untersuchung ein. Ein halbes Jahr später, im Januar 2020, bestätigte das Kantonsgericht den Entscheid. Begründung: Der Bergsturz sei nicht vorhersehbar gewesen, weil Vorboten in Form von Felsstürzen gefehlt hätten. Damit wurde eins zu eins die Sicht des involvierten Amts für Wald und Naturgefahren übernommen.

Ursprünglich hatte die Kantonspolizei dem Amt vier Fragen gestellt. Doch dieses lieferte nicht nur die vier Antworten, sondern einen 73-seitigen Bericht samt Beilagen, der die Entscheide des Amts rechtfertigte. Unter den sechs Autoren waren auch die drei Fachleute, die der Gemeinde empfohlen hatten, das Tal nicht zu sperren. Dieselben Fachleute waren neben externen Experten ebenfalls an einem fünfseitigen Kurzbericht des Kantons beteiligt. Was weiter auffällt: Die zentrale Aussage der Ex-Gemeindepräsidentin, nicht alle Informationen erhalten zu haben, sucht man in den Beschlüssen der Bündner Justiz vergeblich.

Das Kantonsgericht übernahm nicht nur die Sicht der Experten, sondern auch die Optik des Tourismus. Wanderwege zu schliessen, sei nur dann möglich, wenn ein Ereignis «unmittelbar» bevorstehe, hielt das Gericht fest. «Anders zu entscheiden, hiesse, grosse Gebiete des Kantons Graubünden zu sperren.» Bei einer Sperrung des Bondasca-Tals hätten wohl die SAC-Hütten Sciora und Sasc Furä schliessen müssen.

«Natürlich kann ich nachvollziehen, dass es für den Tourismus wichtig ist, die beiden Hütten offen zu lassen», sagt Angelika Höbrink, die ihren Mann verloren hat. Trotzdem müsse man abklären, «ob unter Umständen finanzielle Interessen verhindert haben, die richtige Entscheidung zu treffen».

Befangene Gutachter

Für Dorothea Karalus ist «der grösste Knackpunkt, dass sich der Staatsanwalt auf das Gutachten derer stützte, die damals – rückblickend – falsch entschieden haben». Diesen Zweifel teilte auch das Bundesgericht und verlangte «eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Ausstandsproblematik». Beim AWN-Bericht hätten mehrere Personen mitgewirkt, «die als Beschuldigte im vorliegenden Verfahren in Frage kommen».

«Als ich das Urteil gelesen hatte, dachte ich: Jetzt müssen Experten ausserhalb der Verwaltung zu Wort kommen», sagt Strafrechtsprofessor Felix Bommer. Die Frage der Vorhersehbarkeit sei zentral. «Dafür braucht es geologischen Sachverstand.» Offen sei zum Beispiel, ob sich Bergstürze wirklich immer ankündigen.

Diesen Sommer jährt sich der Bergsturz von Bondo zum vierten Mal, drei Monate sind seit dem höchstrichterlichen Urteil vergangen. Jetzt liegt der Ball wieder bei der Bündner Staatsanwaltschaft. Diese kann noch nicht sagen, ob sie ein Gutachten in Auftrag gibt, «da wir die Akten vom Bundesgericht noch nicht zurückerhalten haben».

Bereits am Tag nach dem Bergsturz brachte die damalige Bundespräsidentin Doris Leuthard den Klimawandel ins Spiel: «Es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen», sagte sie den Medien. Auftauender Permafrost hatte eine Rolle gespielt – einer von mehreren Faktoren. Kürzlich hielt das Bundesamt für Umwelt fest, es könnte wegen der Klimaerwärmung mehr Felsstürze und Murgänge geben.

Aktuell erforscht das Projekt «Sicher wandern 2040» die Folgen des Klimawandels fürs Wandern. Bernard Hinderling vom Dachverband Schweizer Wanderwege rechnet mit einer Zunahme des Wanderbooms: «Wenn es in den Städten heisser wird, suchen mehr Leute die Kühle in der Höhe oder den Wäldern.» Zudem gebe es neue Herausforderungen für die Infrastruktur wie vermehrte Erosion durch heftige Niederschläge. Ziel sei es, Verantwortliche bereits heute für mögliche Probleme zu sensibilisieren: «Sie sollen den Klimawandel auf dem Radar haben, wenn sie zum Beispiel einen neuen Weg planen.» Das Projekt läuft bis Ende Jahr.

4 Kommentare

Eigentlich sind die Katastrophenfilme nicht weit weg von der Realität.

Die Wissenschaftler warnen vor einem bevorstehenden schlimmen Ereignis und die Politik bagatellisiert zuerst mal mit einem lächeln das Problem. Wenn es dann knallt versuchen die Damen und Herren sich aus der Verantwortung zu ziehen. Meistens bekommen sie dann auch noch von befangenen Richter Recht.

Ich hoffe, dass in Brienz nicht noch einmal so unprofessionell gehandelt wird.

Die Bündner machen doch alles so gut, wie sie wollen, statt wie sie müssten, ob es nützt oder hinten rechts nachhaltig schützt.

Sie Testen und testen, und sagen ja selber, sie seien die Besten, Hauptsache es gibt Geld ! Sie haben begründet, dass dann alle mal wissen, wo stecken sie sich an. Nur keiner hat s bis heute erfahren, wo wirklich sind die Gefahren, weil sie bereits haben erhalten als Lohn und keiner will wahrhaben, dass der Virus steckt in den Köpfen!

Nichts Neues unter der Sonne: Das E-Mail des externen Geologen lag vor fast zwei Jahren schon INFOsperber vor. https://www.infosperber.ch/poli…

Schade stützt sich der Beobachter nicht darauf; was ja eigentlich ein netter journalistischer Grundsatz ist.

Richtig ist, dass Kurt Marti bei Infosperber schon sehr früh über die Fehleinschätzung der Behörden berichtet und die Bündner Justiz kritisiert hat. Infosperber zitiert jedoch nur einen Satz aus dem Mail des externen Geologen, Quelle war damals die Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft. Das ganze Mail war bisher nicht bekannt.Der Beobachter kann die Ereignisse und Entscheide nun erstmals gestützt auf Dokumente und Gespräche mit den Angehörigen nachzeichnen. Dabei ergab sich: Messungen zeigen, wie gefährlich die Lage vor dem Bergsturz tatsächlich war; das kantonale Amt verzichtete auf eine permanente Radarüberwachung, obwohl die Behörde das diskutiert hat; der Krisenstab der Gemeinde Bergell hatte für die Beurteilung der Gefahrenlage nicht alle Fakten auf dem Tisch hat; die Berggänger erfuhren zu spät von der Bergsturzgefahr; für den Rechtsprofessor Manuel Jaun ist offen, ob das Tal nicht hätte vorsorglich gesperrt werden müssen; gestützt auf das Bundesgerichtsurteil fordert der Strafrechtsprofessor Felix Bommer eine Aufarbeitung des Falls durch unabhängige Experten.