Einen Monat lang am Limit

Wie lebt man eigentlich mit Sozialhilfe? Eine Walliser Familie hat es ausprobiert – während vier Wochen musste sie mit rund 2400 Franken auskommen.

Veröffentlicht am 18. Dezember 2014 - 18:05 Uhr,

aktualisiert am 29. Dezember 2014 - 16:00 Uhr

Sozialhilfeempfänger auf Probe: Anita und Fredy Rieder mit Nathalie und Hannes. Auf dem Tisch ein Wocheneinkauf.

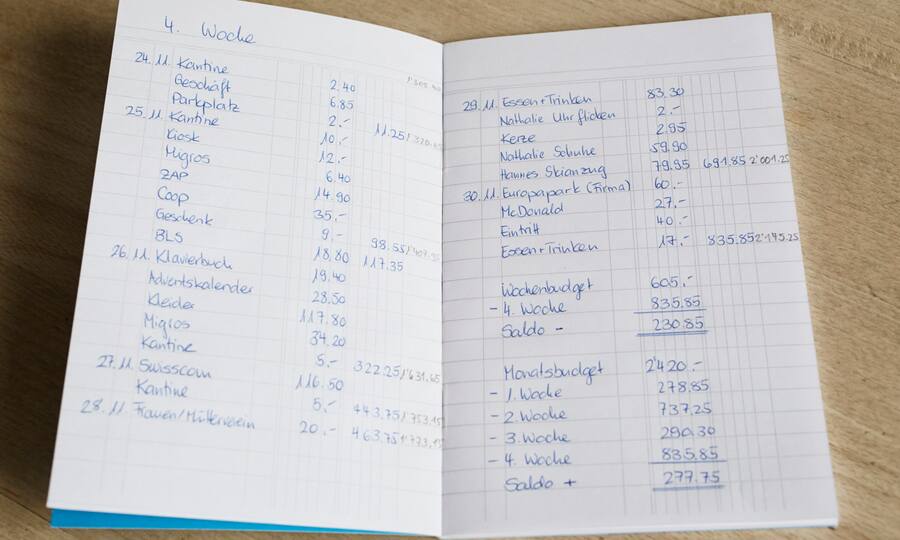

Nach zwei Wochen ist bei Anita Rieder die Luft raus. «Ich bin nur noch am Rechnen», sagt sie. «Alles, was Spass macht, kannst du vergessen.» Sie und ihre Familie haben sich auf einen Versuch eingelassen: Einen Monat lang wollen sie testen, wie es ist, von Sozialhilfe zu leben. Den ganzen November führen sie daher Buch über jede auch noch so kleine Ausgabe und prüfen, ob sie mit den rund 2400 Franken auskämen, die sie als vierköpfige Familie im Kanton Wallis monatlich erhalten würden (siehe «Wozu das Geld reichen musste»).

Die Idee stammt von der Walliser Sektion von Avenir Social, dem Berufsverband der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Die Rieders sind eine von sechs Familien in der Region, die beim Versuch mitmachen. «Wir wollten mehr tun als Stellungnahmen abgeben, die nur in einer Schublade landen», erklärt Cécile Berchtold von Avenir Social das Experiment.

Lobbyarbeit hat die Sozialhilfe derzeit nötig. Politisch ist sie arg in Bedrängnis: Zu hoch angesetzt sei sie und ungerecht gegenüber Familien, die wenig verdienten, aber keine Sozialhilfe erhielten, ist oft zu hören. Die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), die unter anderem Empfehlungen über die Höhe der Sozialhilfe abgeben, sind umstrittener denn je. Es ist kein Tabu mehr, beim Grundbedarf den Rotstift anzusetzen – auch im Wallis. «Letzten Herbst wurde im Kantonsrat ein Vorstoss eingereicht, der die Sozialhilfe um zehn Prozent kürzen will. Das war der Auslöser für unser Projekt», so Cécile Berchtold.

Natürlich, der Versuch habe seine Grenzen. «Wie es wirklich ist, sozialhilfeabhängig zu sein, erfährt man nicht in einem Monat», räumt die Projektverantwortliche ein. Doch es sei eine Möglichkeit, sich selber einen Eindruck zu verschaffen, ob man mit dem Budget wirklich so locker leben kann, wie manche behaupten.

Genau das wollten auch die Rieders. Die Familie wohnt in einer grosszügigen Wohnung im eigenen Mehrfamilienhaus in Wiler im Lötschental. Der nächste grössere Lebensmittelladen, wo man alles Nötige erhält, ist in Gampel – etwa 15 Kilometer entfernt. Als Erstes rechnen Anita, 39, und Fredy Rieder, 40, deshalb aus, wie sie den Wocheneinkauf am günstigsten erledigen: Auto, Bus oder Lieferung? Das Resultat sorgt für die erste Überraschung: Der Lieferservice des Grossverteilers ist mit 13 Franken billiger als die Autofahrt (21 Franken) und gleich teuer wie der Bus (13 Franken, mit Halbtax). Ab einem Bestellwert von 200 Franken kostet die Lieferung sogar nur noch eine Zehnernote.

Doch man stelle sich vor, bei einem echten Sozialfall führe einmal pro Woche der Laster vor. «Das käme im Dorf sicher nicht gut an», glaubt Anita Rieder. Ganz auf den Ausflug verzichten möchte sie sowieso nicht: Sie nimmt zum Posten dann doch das Auto – und lässt dafür die achtjährige Nathalie und den sechsjährigen Hannes zu Hause. «Das wäre definitiv zu mühsam. Ich mag nicht immer Nein sagen. Es reicht, wenn ich mich selber im Zaum halten muss», erklärt sie.

Dass ihr dies nicht immer gelingt, verrät das Tagebuch, das die Teilnehmer des Experiments ebenfalls führen sollen. «Heute war wieder Grosseinkauf, und ich konnte nicht widerstehen und habe mich mit Schokolade eingedeckt», schreibt die Hausfrau nach einer Einkaufstour. Die Nervennahrung hat sie nötig. Sie vermisse die Unbeschwertheit, hält sie weiter fest. Und: «Die Spontaneität ist weg. Man ist nur noch am Vergleichen, sucht das Billigste und wägt ab.»

Mühsam, aber wirkungsvoll: Die Rieders führten einen Monat lang Buch über jede noch so kleine Ausgabe.

Fredy Rieder geht es ähnlich. «Die Gedanken sind stets beim Geldsack», sagt er. Sein Lohn als Giesser erlaubt zwar keine Riesensprünge, ermöglicht der Familie im Normalfall aber ein sorgenfreies Leben, ohne jeden Franken zweimal umdrehen zu müssen. «Viele meinen, 2400 Franken seien doch längstens genug – haben aber keine Ahnung, was ein Kilo Brot kostet», sagt er. Unter dem Druck des knappen Budgets beginne man automatisch, Situationen zu vermeiden, die etwas kosten. «Wir machen das ja zum Glück nur einen Monat lang. Aber auf die Dauer würde unser soziales Leben leiden», erklärt Anita Rieder.

Die Familie verzichtet zum Beispiel auf Wochenendausflüge. Das führt zu Diskussionen mit den Kindern. Und Anita Rieder schwänzt einen Monat lang ihr Pilates-Training. Dem Jodelklub bleibt sie treu – doch nach der Probe gehts nicht wie sonst in die Beiz, sondern heim. «Es ist üblich, dass jeder mal eine Runde bezahlt. Das kann ich mir diesen Monat schlicht nicht leisten», erklärt sie. Man würde im Dorf wohl schnell als komischer Kauz angesehen, wenn man nirgendwohin mehr mitginge, glaubt Fredy Rieder. «Denn man würde ja kaum an die grosse Glocke hängen, dass man von der Sozialhilfe lebt.»

Offensichtlich ist das für die Umwelt nämlich nicht. «Viele glauben, Sozialhilfebezüger müssten nicht arbeiten», sagt Cécile Berchtold von Avenir Social. «Doch das ist Quatsch.» Wer arbeitsfähig sei, müsse sich um Jobs bemühen und je nach Qualifikation und Möglichkeiten auch in Integrationsprojekten oder Sozialfirmen arbeiten. Nach aussen unauffällig seien auch die vielen Working Poor, also Erwerbstätige, die zu wenig verdienen, um davon leben zu können – und deshalb Sozialhilfe erhalten.

Laut nationaler Statistik ist etwa jeder dritte Sozialhilfebezüger erwerbstätig, knapp 40 Prozent davon arbeiten Vollzeit. Die Sozialhilfe ist als soziales Existenzminimum definiert, das den Bezügern nicht nur das nackte Überleben sichert, sondern auch die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglichen soll. Trotzdem reiche es aber für vieles nicht, bestätigt Berchtold die Erfahrungen der Familie Rieder. «Wenn das Geld dann auch noch gekürzt wird, sparen Sozialhilfebezüger zuerst bei diesen Ausgaben – auf Kosten der Integration.»

Einzuwenden ist: Die Umstellung von einem Tag auf den anderen, wie es die Rieders im Experiment erleben, ist besonders hart, aber nicht realistisch. An die Armutsgrenze wird man nicht von heute auf morgen gespült. Finanziell scheint sich der rigide Sparkurs der Testfamilie zu lohnen. Nach der ersten Woche sieht das Budget noch gut aus: Über 300 Franken sind die Rieders im Plus.

Doch dann gibt es einen Geburtstag im erweiterten Familienkreis, Fredy Rieder braucht dringend Winterschuhe und Hannes einen Skianzug. Ausserdem haben die Kinder beim Christkind eine ganze Liste von Wünschen deponiert, nachdem Hannes bereits erleichtert festgestellt hat, dass dieses ja zum Glück nicht mitmache beim Projekt. Was bleibt den Eltern anderes übrig, als die Gelegenheit beim Schopf zu packen und bei der ausgerechnet diesen Monat laufenden Rabattaktion des Grossverteilers zuzuschlagen? Dem Budget bekommt all das nicht gut. Das Plus hat sich nach der zweiten Woche in ein Minus verwandelt: In der Familienkasse klafft ein Loch von 100 Franken.

Geschenke und unvorhergesehene Rechnungen sind die grössten Feinde von Sozialhilfebezügern. Und bei der Testfamilie Rieder will es gar nicht mehr aufhören damit. Bei Fredy Rieder ist der jährliche Firmenausflug angesagt: Gemeinsam mit den Kollegen geht es in den Europa-Park. «Wer da aus finanziellen Gründen kneift, muss sich blöde Sprüche anhören», sagt er. Also: zähneknirschend mitmachen.

In der letzten Woche flattern dann auch noch zwei Zahnarztrechnungen ins Haus, und die Strassenverkehrssteuer fürs Auto ist fällig. «Das haben wir einfach auf den Dezember geschoben, sonst wären wir in tiefrote Zahlen geraten», erklärt Anita Rieder. Ihr ist aber bewusst: Wer wirklich von der Sozialhilfe lebt, kommt in solchen Fällen wohl nicht darum herum, sich Geld zu leihen.

Am Ende des Testmonats sind die Rieders zwar wieder im Plus – mit knapp 280 Franken. «Aber nur weil wir das Auto nicht mit eingerechnet haben», bekennt Anita Rieder. Sie ist froh, dass der Testmonat um ist: «Es war extrem anstrengend.» Ihrem Mann Fredy geht es ähnlich, er streicht aber die positiven Aspekte hervor: «Durch das Experiment haben wir gesehen, wie gut es uns eigentlich geht. Gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir es schon irgendwie schaffen würden.»

Die anderen fünf Walliser Familien, die bei dem Experiment mitgemacht haben, haben das schmale Budget als nicht ganz so belastend empfunden. Bei den meisten seien Ende Monat noch einige hundert Franken übrig geblieben, sagt Cécile Berchtold von Avenir Social. «Eine Teilnehmerin sagte sogar, für sie sei Budgetieren so etwas wie ein Hobby.» Vermutlich sei der finanzielle Einschnitt bei den anderen Familien aber auch nicht so gross gewesen wie bei den Rieders. «Und sie haben alle Kinder, die noch einiges jünger und damit billiger sind», so Berchtold. Ausserdem wohnen sie nicht im Bergdorf, sondern in grösseren Ortschaften, mit dem Discounter gleich um die Ecke.

Dennoch waren sich am Ende alle Versuchspersonen einig: Noch weniger Sozialhilfe, wie das momentan in der politischen Diskussion gefordert wird, das wäre unangemessen hart. Für Fredy Rieder ist jedenfalls klar: «Auf Dauer wäre das Leben als Sozialfall eine grosse Belastung. Wir würden so schnell wie möglich wieder davon wegkommen wollen.» Wie ausserhalb der Laborbedingungen auch die meisten realen Sozialhilfebezüger: Laut Statistik steht die Hälfte von ihnen nach spätestens einem Jahr wieder auf eigenen Beinen. Nur sieben Prozent der Sozialhilfebezüger sind sechs Jahre oder länger auf Sozialhilfe angewiesen.

Wozu das Geld reichen musste

Das Monatsbudget der Rieders setzt sich zusammen aus 2110 Franken Grundbedarf für eine vierköpfige Familie, 200 Franken Integrationszulage für die Erwerbstätigkeit und 110 Franken für auswärtige Verpflegung. Der Grundbedarf umfasst die Ausgaben für Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Bekleidung und Schuhe, Elektrizität und Gas, für die Haushaltsführung (Putzmittel, Waschmittel, Kehrichtsäcke etc.), Gesundheitspflege, kleine Haushaltsgegenstände, für Mobilität, Telefon, Post, für Unterhaltung und Bildung (Radio/TV, Sport, Zeitungen, Bücher, Schulkosten etc.), für die Körperpflege sowie für auswärts eingenommene Getränke und Nahrungsmittel, Geschenke oder Vereinsbeiträge.

Nicht darin enthalten sind die Wohnkosten (ortsüblicher Mietzins und Nebenkosten) sowie die Krankenkassenprämien inklusive Franchisen und Selbstbehalt nach Abzug der Prämienverbilligung. All dies wird bei echten Sozialhilfebezügern von der Sozialhilfe übernommen.