«Der Druck des Migrationsamts ist nicht zu unterschätzen»

Die vom Parlament beschlossenen Verbesserungen für armutsbetroffene Ausländer sind gestrichen. Wieso der neue Vorschlag kontraproduktiv ist, sagt Rechtsberaterin Erika Schilling.

Veröffentlicht am 23. Mai 2025 - 16:00 Uhr

Bedürftige warten auf die Ausgabe von Lebensmitteln, fotografiert am 21. August 2021 in Zürich.

Ausländerinnen und Ausländer riskieren heute eine Wegweisung, wenn sie arm werden. Auch wenn sie hier geboren wurden oder schon viele Jahrzehnte in der Schweiz leben.

Früher gab es eine Schutzfrist: Wer schon länger als 15 Jahre mit einer Niederlassungsbewilligung hier lebte, konnte Sozialhilfe beantragen, ohne Gefahr zu laufen, deswegen die Schweiz verlassen zu müssen. Dieser Passus wurde per 2019 aus dem neuen Ausländer- und Integrationsgesetz gekippt.

Das Parlament wollte das mit einer parlamentarischen Initiative wieder ändern. Und die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat jetzt einen Entwurf für die entsprechende Gesetzesänderung vorgelegt. Nur: Die zwei zentralen Punkte der parlamentarischen Initiative «Armut ist kein Verbrechen» fehlen. Die beschlossene Schutzfrist von zehn Jahren wurde gekippt. Auch die vom Parlament geforderte Änderung, dass nur noch «bestraft» werden soll, wer mutwillig Sozialhilfe bezieht, fehlt jetzt im Gesetzesentwurf.

Was bedeutet das für Betroffene? Das erklärt Erika Schilling im Gespräch mit dem Beobachter. Sie ist Juristin und arbeitet seit 2010 bei der Zürcher Beratungsstelle für Migrations- und Integrationsrecht (Mirsah).

Erika Schilling, wie oft geht es bei Ihnen in der Beratung um Sozialhilfe und den Aufenthaltsstatus?

Knapp die Hälfte der Leute kommt mit einem Brief vom Migrationsamt. Das Amt verschickt die Briefe nach dem Giesskannenprinzip – sobald Ausländerinnen und Ausländer Sozialhilfe beziehen.

Und was passiert dann?

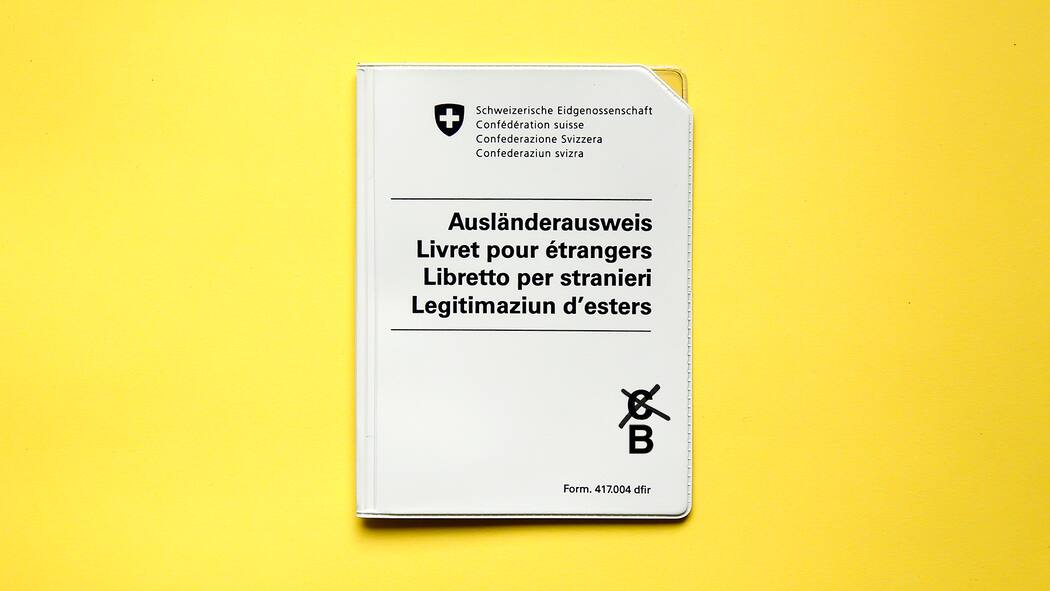

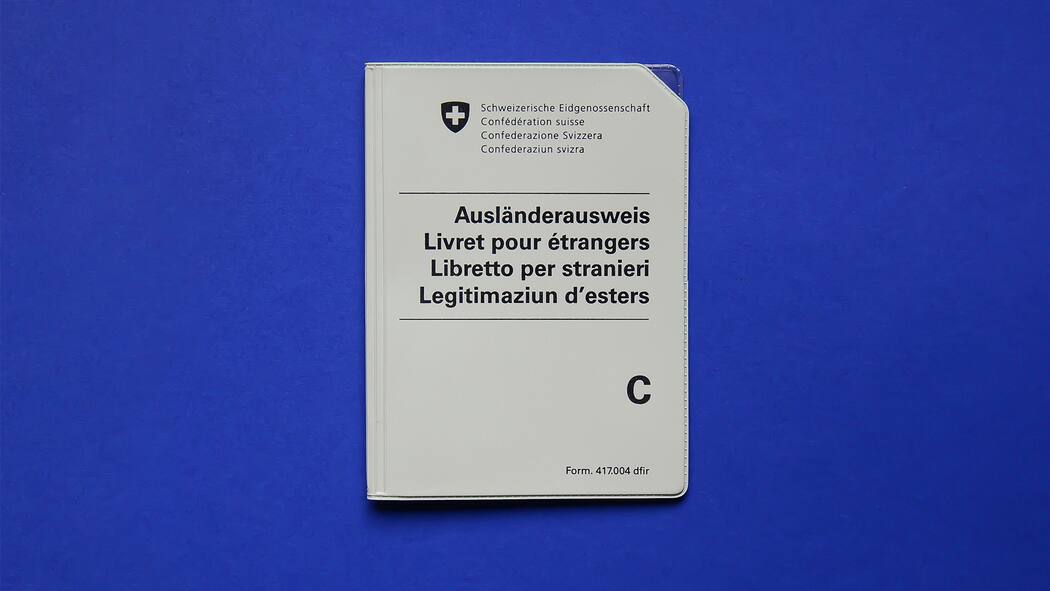

Bei langjährigem Sozialhilfebezug kommt es zu Rückstufungen und Wegweisungen. Rückstufungen von C- auf B-Ausweise kommen vor. Wegweisungen auch, aber seltener. Nicht zu unterschätzen ist aber der Druck, den das Migrationsamt mit seinen stetigen Mahnbriefen ausübt. Ausländerinnen und Ausländer leben in ständiger Angst, ausgewiesen zu werden.

Wieso?

Mehrmals im Jahr kommen Fragebögen, weshalb man nicht oder nicht mehr arbeitet, ob man im Ausland noch Verwandte habe, wie oft man dort hinfahre. Dann kommt ein Hinweis auf die mögliche Wegweisung, wenn sich die Lage nicht bessert, später eine Verwarnung. Wer so ein Schreiben bekommt, setzt alles daran, sich von der Sozialhilfe abzulösen.

«Sie hat getan, was sie konnte, und wurde trotzdem bestraft, weil das Migrationsamt praktisch jeden Sozialhilfebezug als selbst verschuldet betrachtet.»

Erika Schilling, Juristin

Wenn das gelingt, ist das doch super. Oder?

Natürlich ist es toll, wenn es gelingt, aber oft ist der Preis dafür, Sozialhilfe zu vermeiden, sehr hoch. Denn wie gelingt es? Dann lassen die Eltern die Kinder halt viel allein. Suchen Untermieter. Arbeiten krank weiter, trotz Rückenschaden. Machen noch eine Nachtschicht, arbeiten zusätzlich bei Uber. Oder melden sich einfach von der Sozialhilfe ab und leben in prekären Bedingungen, stehen für Gratisessen an. Und wer schafft es nicht? Typischerweise Personen, die älter sind oder krank. Und die sind dann irgendwann einfach weg.

Können Sie ein konkretes Beispiel machen, warum das geltende Recht aus Ihrer Sicht stossend ist?

Ich hatte in der Beratung eine Frau mit B-Ausweis, die mit einem Schweizer verheiratet ist und zwei Schweizer Mädchen hat. Sie hat eine Wegweisungsverfügung bekommen. Der Grund: Sozialhilfebezug. Der Mann arbeitete nicht, sie 60 Prozent. Das Geld reichte aber nicht zum Leben. Während der Rekursfrist fand der Ehemann doch noch eine Stelle, und die Frau konnte hierbleiben. Sie hat getan, was sie konnte, und wurde trotzdem bestraft, weil das Migrationsamt praktisch jeden Sozialhilfebezug als selbst verschuldet betrachtet. Wenn, wie in der parlamentarischen Initiative vorgeschlagen, nur der mutwillige Sozialhilfebezug Konsequenzen hätte, sähe es anders aus.

Wie meinen Sie das?

Es ist zentral, im Gesetz den Begriff «mutwillig» anstelle von «verschuldet» zu verwenden. Mutwillig verhält sich jemand, der oder die nicht arbeiten will, obwohl es möglich wäre. Aber die allermeisten Leute, die ich treffe, haben einen Grund, warum sie nicht so viel arbeiten.

«Wenn jemand zum Beispiel hier geboren wurde und mit 40 plötzlich so einen Fragebogen bekommt, macht das einfach wahnsinnig Angst.»

Erika Schilling, Juristin

Die Mutwilligkeit fehlt aber im aktuellen Gesetzesentwurf. Auch die Schutzfrist.

Ja, dabei wäre die sehr wichtig. Nach zehn Jahren soll man irgendwann ein bisschen mehr Sicherheit haben dürfen. Je länger man da ist, desto schlimmer wird es, wieder gehen zu müssen. Wenn jemand zum Beispiel hier geboren wurde und mit 40 plötzlich so einen Fragebogen bekommt, macht das einfach wahnsinnig Angst.

Was bringt dann der neue Gesetzesentwurf überhaupt?

Gar nichts. Alle wichtigen Fortschritte aus der parlamentarischen Initiative sind weg. Der Vorschlag zementiert den Status quo mit der sehr strengen Rechtsprechung. Das ist noch schlechter, als wenn es nicht gesetzlich verankert wäre und sich die Rechtsprechung wenigstens wieder positiv ändern könnte.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 19. Mai 2025 veröffentlicht.

- Parlamentarische Initiative von Nationalrätin Samira Marti (SP, BL): Armut ist kein Verbrechen

- Parlament: Vernehmlassung 2024/91, parlamentarische Initiative «Armut ist kein Verbrechen»

3 Kommentare

Und warum hat niemand Mitleid mit den Steuerzahler, die meisten auch nicht kerngesund sind, (Klein)Kinder haben, psychische Ups und Downs haben und trotzdem jahrelang berufstätig sind und fleißig Steuern zahlen? Und vielleicht wollen sie mit ihrem hartverdienten Steuergeld etwas anders finanzieren, als die Menschen, die im Artikel beschrieben sind... Das beste Rezept gegen Angst weggeschickt zu werden ist mehr Zeit in der Arbeitssuche/Beruf zu investieren , es ist für alle nicht einfach berufstätig zu sein .

Traurig solche ein Artikel zu lesen.

Es macht mich einfach nur betroffen, es handelt sich doch hierbei um Menschen, nicht um „Waren“…..ist es denn wirklich nicht möglich, zu unterscheiden, ob jemand alles richtig macht und trotzdem zu Unrecht nach Jahrzehnten noch befürchten muss, ausgewiesen zu werden? Sogar Menschen, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind? Mir fehlen da einfach die Worte…..man kann doch nicht alle Menschen in denselben Topf werfen?