Die Lüge mit den Boni

Hohe Boni bringen gute Leistung, behaupten Firmen. Doch neue Studien zeigen, dass das nicht stimmt. Warum sahnen Spitzenmanager dennoch weiter Millionen ab?

Veröffentlicht am 6. Juni 2017 - 16:28 Uhr

Kassierten laut der Anlagestiftung Ethos zusammen über 40 Millionen Franken Lohn im Jahr 2016: Sergio Ermotti (UBS, links), Severin Schwan (Roche) und Joseph Jimenez (Novartis, rechts).

Die Briten nennen ihn «Fat Cat Day», den Tag der fetten Katze. Sie meinen damit das Datum, wenn die am besten entlohnten Firmenchefs so viel verdient haben wie der durchschnittliche Arbeitnehmer in einem ganzen Jahr. In der Schweiz verging der letzte Tag der fetten Katze ohne Beachtung. Es war ein Montag. In den Kurorten atmete man auf, weil endlich der erste Schnee gefallen war. Es war der 4. Januar 2016.

Die drei fettesten Katzen in der Schweiz sind eigentlich Kater und hören auf die Namen Sergio, Joseph und Severin. Wie fett ist am fettesten? Roche-Chef Severin Schwan hat letztes Jahr 15 Millionen Franken verdient, Sergio Ermotti von der UBS 14 Millionen. Novartis-Boss Joseph Jimenez kassierte 12 Millionen.

Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam räumte 10,2 Millionen Franken ab. Im Vorfeld der CS-Generalversammlung wurde er gefragt, ob ihn die öffentliche Kritik an seinem Lohn störe. «Ah, wissen Sie, ich habe in meinem Leben immer auf Arbeit und Resultate gesetzt», so der Banker. Wie die Leute darüber dächten, sei ihre Sache: «It’s up to them.»

«Them», dazu gehört etwa Kleinaktionär Erhard Meyer. «Die Credit Suisse kommt mir vor wie ein Selbstbedienungsladen. Es ist höchste Zeit, dass da einmal ein Punkt gemacht wird», sagte der Pensionär vor der Generalversammlung. Und Hans Engler, Masseur von Beruf, überspielte seine Wut mit einem gezwungenen Lächeln: «Es ist exorbitant, seit Jahren eine Abzocke sondergleichen.» Kleinaktionärin Beatrix Binder-Signer fühlte sich hintergangen. Kein Wunder. Die CS-Aktien haben ihr einen herben Verlust beschert: «So geht das nicht weiter.»

Doch die wütenden Kleinsparer hatten an der Generalversammlung nichts zu melden. Selbst der geschlossene Widerstand der Stimmrechtsberater – unabhängige Beratungsfirmen, die nach Analyse des Geschäftsergebnisses eine Stimmempfehlung abgeben – fruchtete wenig. Die Mehrheit des Aktionariats genehmigte die Vergütungen für die Geschäftsleitung, insgesamt 82 Millionen Franken. Davon 52,4 Millionen als variable Lohnanteile – umgangssprachlich Erfolgsboni genannt.

Aber wie erfolgreich haben die Topleute der Credit Suisse tatsächlich gewirtschaftet? Im vergangenen Jahr musste die Bank einen Reinverlust von 2,7 Milliarden Franken einstecken. Noch schlechter sah es im Jahr davor aus. Da lieferte die Credit-Suisse-Führung einen Verlust von 2,9 Milliarden ab. Hauptgrund waren Sonderkosten wie die Milliardenbusse im US-Hypothekenstreit. Für die tiefroten Zahlen kassierte sie «Erfolgsboni» in der Höhe von 34,6 Millionen Franken.

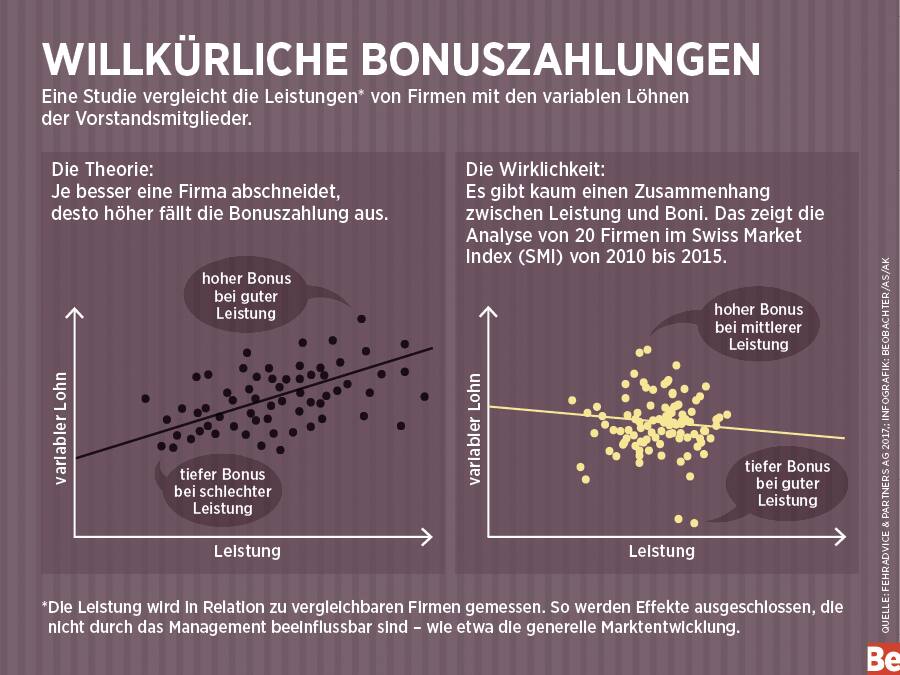

Die bizarre Vergütungspraxis der Credit Suisse ist keine Ausnahme, sondern in grossen Unternehmen die Regel. Das zeigt eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung FehrAdvice. Die Forscher verglichen den Geschäftsgang der 20 grössten börsenkotierten Schweizer Firmen mit den ausgezahlten Erfolgsboni im Zeitraum von 2010 bis 2015. Resultat: Sie fanden kaum einen Zusammenhang zwischen der Vergütung der Mitglieder des Topmanagements und der Unternehmensleistung. (siehe Infografik unten)

Als Kriterium für die Unternehmensleistung wählten die Autoren der Untersuchung die relative Aktienrendite. Sie setzten die Wertsteigerung ins Verhältnis zu den Ergebnissen der Vergleichsgruppe. Die Idee dabei: Firmen wirtschaften nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Umfeld mit vielen Faktoren, die von der Firmenleitung nicht beeinflusst werden können – etwa politische Ereignisse oder die Konjunktur. Für Letztere gilt das Sprichwort: Die Flut hebt alle Boote. Konjunkturell bedingter Geschäftserfolg hat wenig mit der Leistung des Managements zu tun.

Das Fazit der Studie trifft selbst ohne diese Relativierung zu. Es gibt weltweit keine einzige Studie, die einen dauerhaften Zusammenhang zwischen fetten Boni und positivem Firmenerfolg nachweist. Eigentlich erstaunlich. Denn die Grundidee der variablen Lohnanteile scheint zunächst plausibel. Als blosser Eigentümer der Firma versteht der Aktionär meist wenig vom operativen Geschäft. Er kann kaum beurteilen, ob das Management sinnvolle Entscheidungen trifft. An den Firmenerfolg gekoppelte Boni sollen sicherstellen, dass die Führung in seinem Sinne handelt. So beschreibt es die Principal-Agent-Theorie. Der Aktionär ist der «Principal», also der Auftraggeber, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind die «Agenten», die Beauftragten.

Doch was sich in der Theorie simpel anhört, erweist sich in der Praxis als viel vertrackter. Der Auftraggeber muss mittels Kennziffern definieren, was er unter Erfolg versteht. Wenn er dem Agenten ungeeignete Kennziffern für den Erfolg vorgibt, erreicht er das Gegenteil dessen, was er wollte.

Der Zürcher Finanzspezialist Hermann J. Stern gibt ein Beispiel: «Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, dass Äpfel mit einer Marge von 10 Prozent und Bananen mit einer Marge von 20 Prozent produziert. Die Absatzzahlen für die beiden Produkte sind identisch. Nun verlangt der Aktionär eine höhere Gewinnmarge und koppelt diese Vorgabe an einen Bonus. Was tut der Manager? Er nimmt die Äpfel vom Markt. Damit hat er die Marge um 5 Prozent gesteigert und kassiert seinen Bonus. Unverdient, denn die Massnahme nützt nur einem: ihm selber. Die Hälfte der Belegschaft steht auf der Strasse, die Firma hat das profitable Apfelgeschäft verloren, dem Aktionär entgeht der Gewinn daraus.»

Das Beispiel vereinfacht, ist aber nicht an den Haaren herbeigezogen. «Fehlanreize dieser Art sind weit verbreitet», sagt Stern. Er hat die Lohnpolitik der 48 grössten Schweizer Firmen untersucht. Die Hälfte der Chefboni war an Kennzahlen gebunden, die den Abbau fördern, die Chefs wurden fürs Sparen belohnt. Stern und sein Team verglichen in der Folge das Wachstum der Firmen mit rein gewinnorientierten Vergütungen mit dem Wachstum der Firmen, die breitere Anreize setzen. Ergebnis: Unternehmen mit einem Anreiz-Mix wuchsen dreimal so schnell wie solche, die einzig auf Gewinn fixiert waren.

Für Stern nicht erstaunlich: «Wenn eine Firma in Wachstum investiert, steigen erst einmal die Kosten. Die zusätzlichen Gewinne stellen sich erst in ein paar Jahren ein. Fährt eine Firma dagegen die Investitionen zurück und spart, steigt der Gewinn sofort.»

«Die Idee der Boni geht von einem falschen Menschenbild aus. Sie setzt voraus, dass jemand nur Leistung bringt, wenn er dafür besonders belohnt wird.»

Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Uni St. Gallen

Zum gleichen Schluss gelangt Jean Tirole, französischer Ökonom und Nobelpreisträger für Wirtschaft 2014. Die Explosion der Cheflöhne habe die Leistung der Firmen vermindert und verantwortungsloses Verhalten gefördert – bis hin zum ausgewiesenen Betrug. UBS-Investmentbanker Kweku Adoboli etwa verursachte durch illegale Handelsspekulationen im Jahr 2011 einen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Weitere Folge der Exzesse: Die Glaubwürdigkeit der Chefs ist auf dem historischen Tiefststand. So der Befund des aktuellen «Edelman Trust Barometer», einer der grössten Reputationsumfragen der Welt. Befragt werden 33'000 Personen in 27 Ländern.

Besonders anfällig für Fehlmanagement mit falschen Anreizen sind laut Stern börsenkotierte Firmen mit einem breit gestreuten Aktionariat und starker Vertretung von institutionellen Anlegern wie etwa Pensionskassen: «Hier gibt es niemanden, der nach dem Rechten schaut. Manager, Verwaltungsrat und Aktionäre haben nur den kurzfristigen Profit im Blick.» Es fehle ein Patron, für den der Erfolg der Firma eine Lebensaufgabe sei.

Als positives Beispiel zitiert Stern den Swatch-Chef Nick Hayek. Trotz deutlichem Rückgang von Umsatz und Gewinn stellt Swatch niemanden aus wirtschaftlichen Gründen vor die Tür: «Wir sind fest entschlossen, die Arbeitsplätze zu bewahren. Wir sehen unsere Mitarbeitenden nicht als Ware, sondern als Partner, die voll und ganz zu den künftigen Ergebnissen, zur Innovation und zur Entfaltung der Swatch Group beitragen», sagt Sprecher Bastien Buss. Die Firma bleibe ihren strategischen Schwerpunkten treu und agiere ausschliesslich mit einer langfristigen Ausrichtung.

Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass finanzielle Anreize meist kontraproduktiv wirken, scheint langsam auch ein paar Teppichetagen zu erreichen. Autobauer Daimler und der Industriekonzern Bosch etwa haben individuelle Boni abgeschafft. «Unser Ziel ist, dass sich die Manager in erster Linie für den Konzern einsetzen», sagt Daimler-Sprecher Oliver Wihofszki. «In einer digitalisierten Arbeitswelt ist es erfolgsrelevant, dass sich Mitarbeitende und Kooperationspartner eng vernetzen. Diesen Trend haben die individuellen Boni gerade der Führungskräfte gehemmt», heisst es bei Bosch.

Nichts geändert hat sich bei Svenska Handelsbanken, einer der grössten Banken in Nordeuropa. Das war auch nicht nötig. Seit ihrer Gründung 1871 zahlt die Bank ihren Mitarbeitenden nur Fixlöhne. Bankchef Anders Bouvin verdient umgerechnet 1,3 Millionen Franken. Am Gewinn werden alle Mitarbeitenden gleich beteiligt, unabhängig von ihrer Position. «Wir vertrauen allen unseren Angestellten und geben ihnen eine hohe Entscheidungskompetenz. Wir glauben an die Bereitschaft der Menschen, ihre beruflichen Fähigkeiten stetig zu verbessern und immer neue Herausforderungen zu bewältigen», sagt Handelsbanken-Sprecher Johan Wallqvist.

Das scheint zu funktionieren. Svenska Handelsbanken gilt weltweit als eines der effizientesten und am nachhaltigsten wirtschaftenden Bankinstitute. Trotz schwierigem Umfeld konnte die Bank im Jahr 2015 mit 2,4 Milliarden Franken den grössten Gewinn ihrer fast 150-jährigen Geschichte einfahren – ganz ohne Boni.

«Die Idee der Boni geht von einem falschen Menschenbild aus. Sie setzt voraus, dass jemand nur Leistung bringt, wenn er dafür besonders belohnt wird. Die meisten Leute aber wollen von sich aus arbeiten», sagt Antoinette Weibel, Professorin für Personalmanagement an der Uni St. Gallen. Die Wissenschaft spricht von intrinsischer Motivation, wenn Tätigkeiten ausgeführt werden, weil man sie gern macht, weil sie als sinnvoll erlebt werden oder herausfordernd sind. Wenn jemand nur für Geld arbeitet, ist er extrinsisch motiviert.

«Boni funktionieren nicht. Sie sind eine Vergütungspraxis aus der Management-Mottenkiste und gehören auf den Müllhaufen der Wirtschaftsgeschichte.»

Niels Pfläging, Führungsexperte

«Die Forschung zeigt, dass starke finanzielle Anreize die intrinsische Motivation korrumpieren», so Weibel. Der Mitarbeitende wird zunehmend so handeln, dass er die finanzielle Belohnung einstreichen kann, und dabei neue, kreative und ganzheitlichere Strategien vernachlässigen. Das ist der Moment, in dem die destruktive Wirkung der Boni einsetzt. «So gesehen ist der Bonus nur dann unproblematisch, wenn er nicht wirkt.»

Damit Boni verteilt werden können, muss zuvor ein Leistungsziel definiert werden. Doch die Zweifel an solchen Zielvereinbarungen mehren sich. «In bonusbasierten Vergütungssystemen werden leichte und schnell lösbare Aufgaben bevorzugt. Alles, was qualitativer Natur ist und eine langfristige Perspektive hat, wird vernachlässigt», kritisiert etwa der Führungsexperte Reinhard K. Sprenger und kommt im Interview mit dem Beobachter zum Schluss: «Boni motivieren genau zu einem: Boni zu bekommen».

Firmenkultur: «Boni zerstören Vertrauen»

Mit Prämien, Zieldiktaten und Fitnessangeboten will die Führungsetage ihre Leute zu mehr Leistung motivieren. Das Gegenteil passiert, sagt Wirtschaftsphilosoph Reinhard K. Sprenger.

Ähnlich tönt es bei Niels Pfläging, Autor des Buchs «Führen mit flexiblen Zielen»: «Zielvereinbarungen sind Ausdruck eines Managements per Weisung und Kontrolle. In hoch innovativen Umfeldern, die sich sehr schnell verändern, kollabiert dieses Managementmodell, weil es vom Dogma der Steuerbarkeit ausgeht.» Ziele seien nur hilfreich, wenn sie als sinnhaft erlebt würden. Diese Sinnhaftigkeit sei in Gefahr, wenn nur messbare Ziele zählen. So würden Mitarbeitende zu Reiz-Reaktions-Maschinen erzogen. «Boni funktionieren nicht. Sie sind eine Vergütungspraxis aus der Management-Mottenkiste und gehören auf den Müllhaufen der Wirtschaftsgeschichte.»

Dafür sorgen müssten Verwaltungsräte und Aktionäre. Erste Anzeichen sind erkennbar. Noch nie haben an Generalversammlungen von grossen Firmen wie der Credit Suisse, der ABB oder Novartis so wenig Aktionäre ihr Okay zu den Chefboni gegeben wie dieses Jahr. Die Eigentümer von Georg Fischer haben den Vergütungsbericht gar abgelehnt. Ebenso beim Vermögensverwalter GAM in Zürich. GAM-Chef Alexander Friedman hatte 2014, neu an Bord, für vier Monate Arbeitszeit 15,3 Millionen Franken kassiert. 2015 waren es fünf Millionen, 2016 sechs Millionen – bei miserablem Geschäftsgang und einem massiven Gewinneinbruch.

Ist es nur Gier, die die Konzernchefs antreibt? Ein Unternehmensberater, der anonym bleiben will, erzählt folgende Geschichte von einem Treffen mit dem Chef einer grossen Firma. Um der öffentlichen Kritik an seinem hohen Lohn die Spitze zu nehmen, offeriert der Firmenchef, auf seinen Bonus zu verzichten. Die Verwaltungsräte hätten abgelehnt: «Das können wir nicht machen. Damit würden wir ein Signal der Schwäche nach aussen senden.»

Bekannt ist, dass es Spitzenmanagern wichtig ist, nicht weniger zu verdienen als ihre Kollegen. «Der gleich hohe Bonus ist für sie die Bestätigung, dass sie genauso gut wie der andere sind», sagt der Unternehmensberater. Ausgerechnet die wirtschaftsfreundliche «Neue Zürcher Zeitung» formulierte dazu einen «ketzerischen Gedanken». Wer sein Selbstbewusstsein an die Höhe seiner Bezüge knüpfe, brauche vielleicht Dringlicheres als einen höheren Bonus – einen Psychiater.

2 Kommentare

Sergio Ermotti von der UBS kassiert 13,7 Mio Franken ein und meint:

"Bescheidenheit ist wichtig."

Fast schon bescheidene 7,8 Mio Franken gibt man Mario Greco von der Zurich, der verkündet:

"Alle müssen sparen, auch wir."

Die Frage, welcher Bauart (ich benutze absichtlich nicht den Begriff Charakter) solche Leute sein müssen, ist da höchstens noch eine rhetorische.

Ich habe während sieben Jahren bei der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz gearbeitet. Boni wurden uns zwar vertraglich zugesichert, aber eben nur bei Ertrag! (Kein Ertrag = kein Bonus). In einem Betriebsjahr erwirtschafteten wir nur 75% der Zielvorgabe, ergo erhielten alle Mitarbeitenden eben nur 75% des vereinbarten Bonus, Punkt.

PiBi