«Das ist ein Gutachten für Generationen»

Der Internationale Gerichtshof verpflichtet die Weltgemeinschaft, Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Ein Völkerrechtsexperte erklärt, wieso das bemerkenswert ist und was das für die Schweiz heisst.

Veröffentlicht am 24. Juli 2025 - 17:18 Uhr

Demonstrationen vor dem Internationalen Gerichtshof. In der Mitte: Ralph Regenvanu, Aussen- und Klimaschutzminister des Inselstaates Vanuatu.

Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zum Klimawandel war mit Spannung erwartet worden. Der überraschende Befund: Das oberste Uno-Gericht erklärt das Recht auf saubere Umwelt zu einem Menschenrecht. Der Klimawandel sei eine existenzielle Gefahr, heisst es im knapp 130 Seiten umfassenden Gutachten. Die Staaten hätten deshalb die Pflicht, die globale Erwärmung zu begrenzen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

«Das Versäumnis eines Staates, geeignete Massnahmen zum Schutz des Klimasystems zu ergreifen, kann eine völkerrechtswidrige Handlung darstellen.»

Yuji Iwasawa, Präsident des Internationalen Gerichtshofs

Bei der Verlesung des Gutachtens erklärte der japanische IGH-Präsident Yuji Iwasawa: «Das Versäumnis eines Staates, geeignete Massnahmen zum Schutz des Klimasystems zu ergreifen, kann eine völkerrechtswidrige Handlung darstellen.» Das ergebe sich aus den Menschenrechten, aus Verträgen wie dem Pariser Klimaabkommen und dem völkerrechtlichen Gewohnheitsrecht – und gelte für alle Länder.

Grösstes Verfahren in der IGH-Geschichte

Kleine Länder, die stark vom Klimawandel betroffen sind, könnten sogar Anspruch auf Entschädigungen von Staaten beanspruchen, die besonders klimaschädlich sind. Das müsse aber im Einzelfall geprüft werden, erklärte der IGH. Zudem dürften diese Verfahren sehr kompliziert werden.

Der Auftrag, das Gutachten zum Klimawandel zu erstellen, kam von der Uno-Vollversammlung. Dafür führte der IGH das grösste Verfahren in seiner Geschichte durch: Über 90 Staaten, zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und Fachleute äusserten sich.

Experte: Konsequenzen erst mittelfristig spürbar

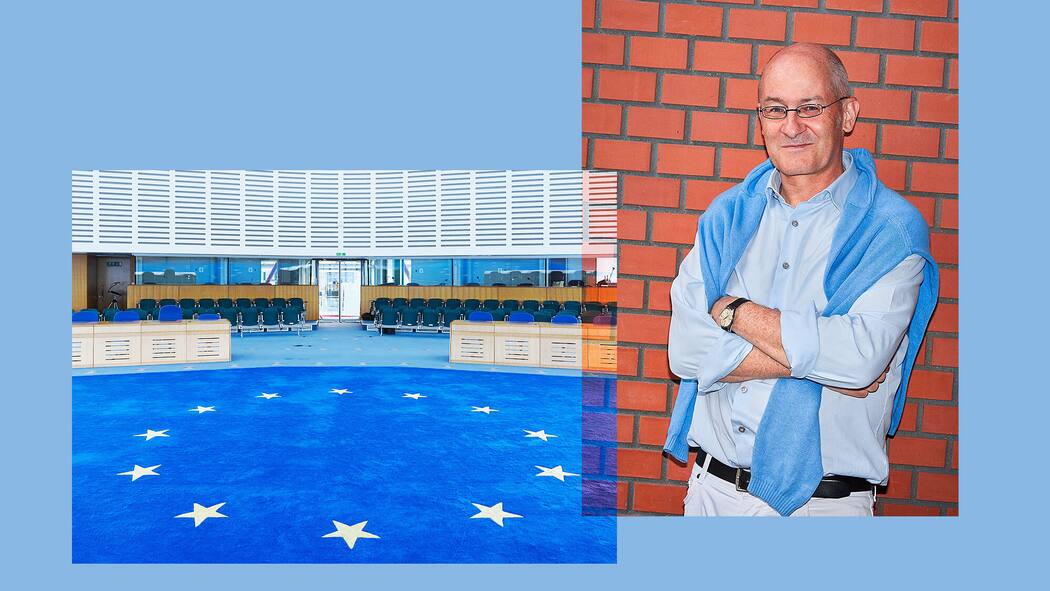

Für Andreas Müller, Völkerrechtsprofessor an der Universität Basel, sendet das Uno-Gericht mit dem Gutachten ein deutliches Signal: «Der IGH gilt als eher konservativ. Dass alle 15 Richterinnen und Richter – auch jene aus China und Russland – den Klimawandel einstimmig zum Gegenstand des Völkerrechts erklären, ist äusserst bemerkenswert.»

«Die Auswirkungen dieses Gutachtens werden wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren sehen.»

Andreas Müller, Völkerrechtsprofessor an der Universität Basel

Gemäss Müller dürfte das rechtlich nicht bindende Gutachten die Grundlage für zahlreiche zukünftige Gerichtsverfahren bilden. «Es handelt sich um eine Auslegeordnung, inwiefern das Völkerrecht Antworten auf den Klimawandel bereithält.» Konkrete Konsequenzen würden deshalb erst mittelfristig spürbar werden. «Das ist ein Gutachten für Generationen. Die Auswirkungen werden wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren sehen.»

Folgen für die Schweiz gering

Hierzulande dürften die Folgen eher gering sein. Letztes Jahr sorgte der Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) noch für Aufruhr. Das Gericht befand, dass die Schweiz nicht genug gegen den Klimawandel unternimmt und damit gegen die europäische Menschenrechtskonvention verstösst.

Laut dem Völkerrechtsexperten Müller bleibt das IGH-Gutachten hinter diesem Urteil zurück: «Für die Schweiz gibt es keine neuen Verpflichtungen. Die Bedeutung liegt vor allem darin, dass das EGMR-Urteil gegen die Schweiz im Wesentlichen bestätigt wurde – und jetzt zum soliden Mainstream gehört.»

1 Kommentar

Europäische Menschenrechtskonvention: Neun EU-Staaten fordern Überprüfung; Schweiz muss mitziehen!

Der UNO-Gerichtshof hat gestützt auf ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) den Klimaschutz als einklagbar beurteilt.

Die SVP fordert den Bundesrat dazu auf, sich mit den neun Vertragsstaaten für Reformen der Konvention einzusetzen. Schliesslich hat der EGMR die Schweiz auf eine Klage der sogenannten Klimaseniorinnen hin «in übergriffiger Manier» verurteilt. Das Parlament hatte das Urteil daraufhin in einer Erklärung dezidiert kritisiert. Die Richter hätten ihre Kompetenzen überschritten und sich zu Unrecht in unsere Politik eingemischt.

Auch in der Schweiz haben die Urteile des EGMR Gewicht und stehen heute – vom Bundesgericht unverständlicherweise abgesegnet – über der Bundesverfassung. Dabei gab es vor dem Beitritt unseres Landes von 1974 zu diesem höchst einflussreichen Gremium nicht einmal eine Volksabstimmung. SP-Bundesrat Pierre Graber erklärte vor dem Parlament: «Eine Verurteilung der Schweiz ist nicht vorstellbar.»

Die Begründungen der Urteile des EGMR sind oft unverständlich und überzogen. Richterinnen und Richter sollten Gesetze auslegen, nicht selbst Gesetze schaffen. Der EGMR agiert zunehmend unkontrolliert und ohne notwendiges Korrektiv.