«Wenn alles ein Menschenrecht ist, ist nichts mehr ein Menschenrecht»

Der Ständerat kritisiert das Klima-Urteil gegen die Schweiz scharf und will es nicht umsetzen. Völkerrechtsexperte Oliver Diggelmann ordnet ein.

Veröffentlicht am 6. Juni 2024 - 11:00 Uhr

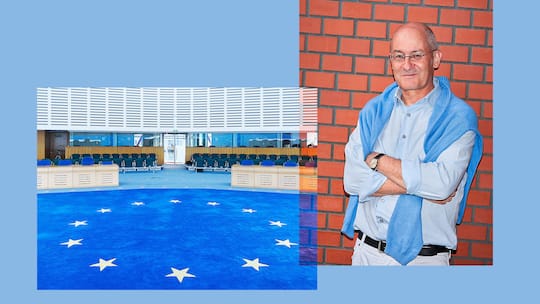

Oliver Diggelmann, Professor für Völkerrecht, hat selbst für kurze Zeit am EGMR gearbeitet.

Jetzt ist es entschieden: Nach einer hitzigen Debatte hat der Ständerat am 5. Juni 2024 seine offizielle Erklärung zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) gegen die Schweiz im Fall der Klimaseniorinnen abgegeben. Darin folgt er nun trotz breiter Kritik dem Entwurf seiner Rechtskommission. Dieser übt schärfste Kritik: Das Urteil sei richterlicher Aktivismus, überstrapaziere die Rechtsfortentwicklung und schade der Legitimität des EGMR.

Der Bundesrat wird deshalb aufgefordert, dem Europarat mitzuteilen, dass die Schweiz «keinen Anlass sieht, dem Urteil des Gerichtshofs […] weitere Folge zu geben».

Völkerrechtsprofessor Oliver Diggelmann von der Universität Zürich war unter den von der Kommission angehörten Fachleuten. Im Interview mit dem Beobachter sieht er das Urteil ebenfalls kritisch – hält den Gerichtshof aber für unverzichtbar für Europa und die Schweiz.

Beobachter: Die Rechtskommission des Ständerats sagt, das Klima-Urteil gegen die Schweiz sei gerichtlicher Aktivismus. Hat sie recht?

Oliver Diggelmann: So würde ich das nicht formulieren. Aber: Das Urteil hat für mich den Geruch, auf ein erwünschtes Ergebnis hin konstruiert worden zu sein. Mit dem Ziel, am Ende sagen zu können: Der Gerichtshof hat etwas getan, zumindest symbolisch.

Wo in diesem Urteil sehen Sie denn eine «Konstruiertheit»?

Der EGMR argumentiert ja mit einer Verletzung des Rechts auf Privatleben. Mangelnder Schutz vor Klimawandel als Verletzung des Rechts auf Privatleben? Sagen Sie das einmal laut, dann merken Sie, wie merkwürdig es klingt. Da hat die Mehrheit der Richterinnen und Richter ein Menschenrechtsverständnis, das aus meiner Sicht das Recht auf Privatleben überdehnt.

Zur Person

Aber die Klimakrise ist ein grosses Problem, das uns alle betrifft.

Natürlich ist das so. Aber es gibt nicht für jedes grosse politische Problem auch eine Menschenrechtsgarantie, die dem Staat die Richtung vorschreibt. Richter als generelle letzte Problemlöser – das ist nicht die Idee der Menschenrechte. Wenn alles ein Menschenrecht ist, ist nichts mehr ein Menschenrecht.

Wie meinen Sie das?

Menschenrechte sind eine Antwort darauf, dass jemand Opfer eines ihn spezifisch treffenden staatlichen Eingriffs ist – zum Beispiel Gefängnis ohne richterliche Überprüfung. Sie sind nicht gemacht für politische Probleme wie den Klimawandel, die alle Menschen gleich betreffen. Damit das Gericht die Klage zulassen konnte, war viel juristische Akrobatik nötig. Jetzt hat es eine eigentlich politische Frage zur menschenrechtlichen erklärt und so dem demokratischen Prozess entzogen.

«Es gibt seit den 1990er-Jahren eine Tendenz, politische Fragen als Menschenrechtsprobleme zu reformulieren.»

Oliver Diggelmann

Im Urteil für die Klimaseniorinnen wurden aber die Massnahmen, die die Schweiz ergreifen muss, bewusst offengelassen. Da bleibt viel demokratischer Spielraum.

Das ist zwar richtig, aber auch etwas ein Trick: Denn wenn das Gericht ein Ziel vorgibt und offenlässt, wie der Staat dorthin kommt, hat es die entscheidende Frage ja trotzdem an sich gezogen. Das kommt aber nicht wirklich überraschend für mich. Es gibt seit den 1990er-Jahren eine Tendenz, politische Fragen, wenn immer möglich, als Menschenrechtsprobleme zu reformulieren.

Aber die Menschenrechtskonvention ist von 1950 – da wusste man noch kaum vom Klimawandel. Denken Sie nicht, die Konvention muss sich weiterentwickeln, damit sie ihre Aufgabe auch heute erfüllen kann?

Selbstverständlich muss die Auslegung gesellschaftlichen Wandel berücksichtigen. Die Frage ist aber, wie das geschieht. Es gab viel Weiterentwicklung, die mit gesundem Menschenverstand durch die Menschenrechte abgedeckt ist, zum Beispiel Datenschutz, Emanzipation sexueller Minderheiten oder Schutz vor aggressiver Presse. Aber ungenügender Klimaschutz als Verletzung des Rechts auf Privatleben? Das wirkt willkürlich und zehrt am Vertrauen in den EGMR.

Die Ständeratskommission sieht das gleich und will das Urteil deshalb schlicht nicht umsetzen. Wenn sogar Staaten wie die Schweiz Urteile nur noch umsetzen, wenn es ihnen gerade passt, was nützt dann die Konvention noch?

Mit Verlaub: Da übertreiben Sie. Die Schweiz ist ausgesprochen völkerrechtstreu und setzt Urteile gut um. Das hier ist aber ein Sonderfall. Ich finde die Kritik des Ständerats durchaus legitim. Die Nichtumsetzung eines Urteils ist aber natürlich kein Weg.

«Man kann lobbyieren, dass das Gericht seine Rolle dem Mandat entsprechend ausführt.»

Oliver Diggelmann

Wie würden Sie denn mit dem Urteil umgehen?

Man muss deutlich benennen, dass sich die Richter verrannt haben. Und man kann lobbyieren, dass das Gericht seine Rolle dem Mandat entsprechend ausführt.

Was würde das heissen, die Rolle dem Mandat entsprechend auszuführen?

Menschenrechte müssen im ganzen demokratischen Spektrum zustimmungsfähig sein. Man sollte sich an der Idee einer resistenten Brandmauer orientieren, auf die man sich gesellschaftlich breit einigen kann – dadurch entfalten Menschenrechte ihre moralische Wucht. Sie stellen den Rahmen dar, in dem wir für unsere politischen Ideen kämpfen und den Gegner mit Argumenten zu stoppen versuchen.

Auch wenn Sie den Auftrag anders interpretieren – den Gerichtshof an sich verteidigen Sie?

Auf jeden Fall. So problematisch ich dieses Urteil finde, problematische Urteile kommen bei jedem bedeutenden Gericht vor. Klar ist: Wir brauchen den EGMR zum Schutz des Einzelnen. Dieses Gericht ist zu wichtig, als dass wir darauf verzichten könnten. Für die Schweiz, für unsere Demokratie, für unseren Rechtsstaat – denn auch wir haben rechtsstaatlich blinde Flecke.

Dieser Artikel wurde am 24. 5. 2024 erstmals veröffentlicht. Aktualisiert am 6. 6. 2024.

3 Kommentare

„Brandmauer“: Das Unwort des Jahres

Der politische Kampfbegriff „Brandmauer“ dient dem Machterhalt der Mainstream-Parteien. Er dient dazu, den Gegner zu diffamieren, ohne sich mit den Inhalten seiner Politik auseinandersetzen zu müssen. Er gibt vor, die Demokratie retten zu wollen, dabei will man mit diesem Ausdruck lediglich die demokratische Opposition ausgrenzen.

«Brandmauer» ist ein Ausdruck der Arroganz der Macht und der Verachtung des Volkes.

"Chapeau" den mutigen "Klima-Seniorinnen"

Beschämendes Verhalten von Bundesrat und Parlament, Zuständigen/Verantwortlichen (BAG, BAFU, BLW, BLV....), welche sich weiterhin "aktiv" desinteressiert und NICHT endlich AKTIV verantwortungsbewusst zeigen!!!??

Zumal es effektiv um die Erhaltung der "Lebensgrundlage" von TIER und MENSCH in der Schweiz geht = WASSER - Ökosystem/Biodiversität!!!

Was ist das für eine beschämende, da uneinsichtige VOLKS-Politik???

Ausgerechnet die Schweiz, wo es doch primär immer um Eigeninteressen-Verfolgung und HABGIER geht, wird gerügt.....

Anstatt nun zu reklamieren, zu monieren....beleidigt zu reagieren....wäre EINSICHT die bessere Variante und damit auch entsprechend ganzheitliches, gesamtschweizerisches, verantwortungsbewusstes HANDELN!!

VORBILDER der JUNGEN!!?