Gastarbeiter-Kinder in der Schweiz

Verboten, versteckt und abgeschoben

Jahrzehntelang durften Gastarbeiter in der Schweiz keine Familie haben. Ihre Kinder leiden bis heute.

Nicht willkommen: eine Gastarbeiter-Familie am Hauptbahnhof Zürich, 1965

Quelle: KeystoneDie verbotenen Kinder

Sie brachten uns Pasta, Espresso und die Sehnsucht nach dem Meer. Strassencafés, Vespas, Namen wie Luca und Emilia. Gerne wären wir ein bisschen wie sie. So fröhlich, so gesellig. Die Italiener, unsere Lieblingsausländer.

Als man sie in den fünfziger und sechziger Jahren zu Hunderttausenden als billige Arbeitskräfte in die Schweiz holt, sind sie Menschen zweiter Klasse. Auf der Baustelle, im Service und an der Webmaschine willkommen, im Laden und auf öffentlichen Plätzen nicht. «Egal, wo man hingeht, die Italiener stehen überall im Weg», beschweren sich Schweizer 1964 im Dokumentarfilm «Siamo italiani – Die Italiener». «Das Laute, das ertragen wir Schweizer einfach nicht.»– «Sie sind nicht wie wir.» An der Grenze in Chiasso müssen sie sich ausziehen, werden geröntgt, auf Syphilis getestet. Sie leben in Baracken, Massenschlafsälen, feuchten Mansarden.

Familiennachzug ist verboten.

Damals darf gemäss Bundesgesetz nur einreisen, wer einen Arbeitsvertrag hat, Ehepaare dann, wenn beide arbeiten. Ihre Kinder müssen draussen bleiben. Kommt ein Kind in der Schweiz zur Welt, muss die Mutter nach der Geburt sofort weiterarbeiten. Tausende Kinder landen in Schweizer Kinderheimen, werden in Wohnungen versteckt oder nach Italien abgeschoben.

Mindestens 10'000 bis 15'000 Kinder leben damals im Verborgenen. Andere Schätzungen gehen von deutlich höheren Zahlen aus. Ab wann ein Kind als versteckt gilt, ist schwierig zu sagen. Einige leben für Wochen oder Monate verborgen, andere während Jahren. Viele sind als Kleinkinder illegal hier und werden für den Schuleintritt nach Italien geschickt. Andere sind nur den Sommer über in der Schweiz, über die Grenze geschmuggelt in Kofferräumen oder Zügen.

Die Geschichte eines solchen Kindes beschreibt der Schriftsteller Vincenzo Todisco im Roman «Das Eidechsenkind», 2018 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Ein namenloser Junge lebt bei seiner Grossmutter in Italien, sie stirbt. Seine Eltern holen ihn in die Schweiz, fortan lebt er im Versteckten. Er besucht keine Schule, keinen Arzt, hat kaum Kontakt zu anderen Kindern. Er ist tage-, manchmal wochenlang allein in der winzigen Wohnung, muss unter die Anrichte, wenn es klingelt, weg vom Fenster, wenn jemand vorbeigeht.

«Auch wenn meine Geschichte fiktiv ist: Es könnte alles zutreffen», sagt Vincenzo Todisco. «Für viele Gastarbeiterfamilien gab es keinen anderen Weg. Am Anfang wollte man nur ein, zwei Jahre bleiben, das Kind ist bei der Nonna, man merkt, es geht länger, holt das Kind, ist aber immer noch Saisonnier, also versteckt man es. Sobald sich die rechtliche Lage der Eltern ändert, taucht das Kind plötzlich auf.»

«Das Gesetz war unmenschlich.»

Vincenzo Todisco, Autor «Das Eidechsenkind»

Erst habe er gedacht, er habe eine krasse Geschichte geschrieben. «Doch es vergeht keine Lesung, an der nicht jemand mit einer ähnlichen Geschichte an mich herantritt. Viele Erlebnisse sind mindestens so schlimm. Das Gesetz war unmenschlich.»

Beeindruckt war er davon, wie solidarisch viele Schweizerinnen und Schweizer damals handelten. «Es gab sogar Kinder, die die Schule besuchen konnten, weil die Schulbehörden beide Augen zugedrückt haben. Das ist der schöne Teil der sehr traurigen Geschichte.»

Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Europa in Trümmern, die Schweiz nicht. Sie steigert ihre Produktivität enorm und schafft es bis 1965, ihr Bruttosozialprodukt mehr als zu verdoppeln.

Das Wirtschaftswunder braucht Arbeiter. Die Schweizer Frauen sollen am Herd bleiben, die Männer zieht es von den handwerklichen Berufen weg. Besonders gross ist der Mangel auf Baustellen, im Gastgewerbe, in der Maschinen- und Textilindustrie. In Italien sind viele hungrig, arbeitslos, haben nichts zu verlieren.

Die Schweiz führt bereits 1934 das Saisonnierstatut ein. Ein lukratives Modell: Je nach Bedarf können ausländische Arbeiter für eine Saison ins Land geholt werden, die restliche Zeit des Jahres müssen sie zurück in die Heimat, ohne Lohn. 1948 besiegeln die Schweiz und Italien diese Politik mit einem Abkommen.

Man will auf keinen Fall, dass die Arbeiter sesshaft werden. Ohne Bewilligung dürfen sie weder Beruf, Arbeitgeber noch Kanton wechseln. Sie sind schlecht versichert, wohnen ausserhalb der Städte und tauchen in der Öffentlichkeit kaum auf. Für die Schweiz entstehen keine Kosten, bilanziert das «Historische Lexikon der Schweiz». Im Gegenteil: Wenn die Konjunktur eintrübt, kann man die Fremden wieder nach Hause schicken – und die Arbeitslosigkeit exportieren.

In den sechziger Jahren erhält die Schweiz Konkurrenz. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG beschliesst innerhalb ihrer Mitgliedstaaten Personenfreizügigkeit. Für die Arbeiter aus dem Süden werden andere Länder interessant. Ausserdem beklagen die Schweizer Firmen «Reibungsverluste»: Es ist mühsam, immer wieder neue Saisonniers einzuarbeiten.

1965 tritt ein zweites Abkommen in Kraft. Die Arbeiter sollen länger im Land bleiben, werden rechtlich bessergestellt, vor Unfällen geschützt.

Mit fünf Saisons in Folge können sie sich jetzt den Status als Jahresaufenthalter erarbeiten, ein Familiennachzug wird möglich. Ehefrau und Kinder dürfen einreisen, «sobald der Aufenthalt und das Anstellungsverhältnis als ausreichend gefestigt und dauerhaft betrachtet werden können». Weiter heisst es im Abkommen, für die Familie müsse eine «angemessene Wohnung» zur Verfügung stehen.

Was «ausreichend gefestigt» und «angemessen» bedeutet, ist offen. Die Bestimmungen sind von Kanton zu Kanton anders, Behörden und Polizei haben Spielraum, Beamte und Arbeitgeber handeln nach Gutdünken.

Neue Italiener kommen, ein Drittel Frauen. Am Grenzbahnhof Chiasso passieren täglich 500 Einwanderer die Grenze. Auch in Spanien und Portugal wirbt die Schweiz nun Arbeitskräfte an. Von 1950 bis 1970 steigt der Anteil Ausländer an der Bevölkerung von 6 auf 16,2 Prozent, jeder sechste der 6,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

«Ich sah einen Italiener, der 27 Schokoladen kaufte. Und das machen Hunderte!»

Eine Schweizerin an der Migros-Kasse

Von nun an sind Ausländer präsenter in der Öffentlichkeit, erste Kinder besuchen die Schule, Mütter gehen einkaufen, Väter treffen sich in Vereinslokalen. In Zürich eröffnet 1965 eine der ersten Pizzerien.

Unter Schweizern verbreitet sich Furcht vor den Fremden. «Einer allein geht noch. Aber die kommen nicht einzeln, die kommen in Gruppen», sagt ein Schweizer in «Siamo italiani». Und an der Migros-Kasse sieht eine Schweizerin ein Nationalgut in Gefahr: «Ich sah einen Italiener, der 27 Schokoladen kaufte. Und das machen Hunderte!»

Der Fremdenhass gipfelt in der sogenannten Schwarzenbach-Initiative. Sie wird 1970 von den Schweizer Männern mit 54 Prozent nur knapp abgelehnt. Bei einem Ja hätten bis zu 400'000 Ausländer das Land sofort verlassen müssen. Sie dürfen bleiben, der Hass bleibt auch. Kurz darauf wird ein italienischer Dachdecker in einem Restaurant in Zürich zu Tode geprügelt, niemand kommt ihm zu Hilfe. Der Täter ist ein Aktivist der Bewegung gegen Überfremdung.

Kleine Wohnung in schlechtem Zustand: eine Italienerfamilie im Film «Siamo italiani», 1964

Die Kinder sind kaum ein Thema, obwohl noch immer viele von ihnen im Verborgenen leben müssen. Die Gewerkschaften und Italienervereine lobbyieren, sie reden nicht mehr vom Recht der Arbeiter auf Familie, sondern vom Recht der Kinder.

Erst jetzt interessiert sich die Öffentlichkeit für das Schicksal der Kinder. Lehrerinnen und Lehrer werden von der Pflicht entbunden, Kinder ohne Aufenthaltsgenehmigung zu melden. 1989 verabschieden die Vereinten Nationen die Uno-Kinderrechtskonvention, die Schweiz unterschreibt.

Anfang der neunziger Jahre untersucht die Unicef die Situation der Migrantenkinder in den Industrieländern. Offiziell wird festgehalten, dass auch in den reichen Industrienationen Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Erst mit dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit zwischen der EU und der Schweiz wird das Saisonnierstatut 2002 aufgehoben.

«Das 20. Jahrhundert ist für die Schweiz eine Zeit der Angst vor Fremden», sagt Kristina Schulz, Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Neuenburg. «Ein guter Ausländer ist einer, dem man nicht anmerkt, dass er Ausländer ist. Wenn er Dialekt spricht, zum Beispiel.» Schulz forscht zur Migration in der Schweiz und in Europa im 19. und 20. Jahrhundert. Sie sagt: «So ein rigides Instrument wie das Saisonnierstatut gab es sonst nirgends.»

Um mehr über die Geschichte der versteckten Kinder herauszufinden, hat sie soeben ein Forschungsprojekt in die Wege geleitet. Bislang ist dieser Teil der italienischen Einwanderung kaum erforscht. «Das Schweigen ist gross. Ein Grund ist und war sicher, dass man sich schämte. Ein anderer ist wohl Solidarität mit den Betroffenen. Man schwieg, um sie zu schützen.»

Dass man diese Familien einfach so auseinandergerissen hat, sei «erstaunlich zu einer Zeit, in der das Bild der Familie überhöht wurde. Die Familie galt als Keimzelle der Gesellschaft. Für die Gastarbeiter galt das nicht.» Schulz sieht Parallelen zum Schicksal der Verdingkinder. «Es ist ein aktiver Eingriff des Staats in die Lebenssituation, sehr überheblich. Man war überzeugt, zu wissen, was richtig ist. Dabei wurde aber häufig willkürlich entschieden.»

«Dieses Trauma prägt Generationen. Die Kinder durften nicht spielen, mussten immer leise sein, hatten keine Freunde, bewegten sich vielleicht jahrelang auf 30 Quadratmetern.»

Marina Frigerio, Kinderpsychologin

Das Bundesamt für Migration schreibt: «Aus rechtlicher Sicht ist klar, dass sich diese Personen widerrechtlich in der Schweiz aufgehalten haben. Die Behörden zeigten sich jedoch nachsichtig im Umgang mit illegal anwesenden Kindern und ermöglichten ihnen den Zugang zur Schulbildung.»

Die Realität war indes in vielen Fällen eine andere. Jahrelang versteckt in einer Wohnung, in einem Kinderheim oder im Ausland getrennt von den Eltern leben: Das hinterlässt Spuren.

Bereits in den fünfziger Jahren prangerte die Zürcher Stadtärztin Marie Meierhofer die katastrophalen Zustände in den Säuglingsheimen an, in denen vor allem Kinder von Ledigen und Gastarbeitern lebten.

«Ich konnte beobachten, wie viele Störungen schon im Säuglingsalter entstanden, weil man die Kleinsten zu isolieren trachtete.» Meierhofer begann, die Heimkinder systematisch zu untersuchen – und verglich sie mit einer Gruppe Kinder, die in Familien aufwuchsen. Eine erste Studie machte sie mit den ganz kleinen Kindern unter drei Jahren, zehn Jahre später untersuchte sie sie erneut.

«Damals versuchten die Betreuungspersonen, direkten Kontakt mit den Kindern möglichst zu vermeiden. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil man die Kinder vor Krankheiten schützen wollte», sagt Patricia Lannen, Forschungsleiterin am Marie-Meierhofer-Institut für das Kind. Abhängig von der Qualität der Betreuung in den einzelnen Heimen mit mehr oder weniger gravierenden Folgen. Häufige Wechsel von Orten und Bezugspersonen schadeten den Kindern zusätzlich, bis hin zu Schulschwierigkeiten und Anzeichen von Depressionen.

«In einer neuen Studie wollen wir nun herausfinden, was aus den damaligen Kindern geworden ist und wie ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit heute sind», sagt Lannen. «Eine solch lange Begleitung von Heimkindern ist weltweit einmalig.»

«Es braucht auf jeden Fall eine politische Anerkennung dieses Unrechts, eine Entschuldigung und eine finanzielle Wiedergutmachung durch den Staat.»

Marina Frigerio, Kinderpsychologin

Die Berner Kinderpsychologin Marina Frigerio sagt: «Dieses Trauma prägt Generationen. Es sind Hunderte, die mir ihre Geschichte erzählt haben, viele als Patientinnen und Patienten. Die Kinder durften nicht spielen, mussten immer leise sein, hatten keine Freunde, bewegten sich vielleicht jahrelang auf 30 Quadratmetern.» Marina Frigerio arbeitete auf Beratungsstellen für Gastarbeiterfamilien, dokumentierte Fälle, schrieb Bücher.

«Einige Kinder hatten Glück und zumindest eine fürsorgliche Nonna im Heimatland», sagt Frigerio. «Es gibt aber auch die, die buchstäblich im Schrank aufgewachsen sind oder in Kinderheime gesteckt wurden. Mit schlimmen Folgen: mangelndem Selbstwertgefühl, Bindungsproblemen, Depressionen, Angststörungen, Drogensucht und posttraumatischen Belastungsstörungen.» Bei den Eltern finde man Symptome wie bei Kriegstraumatisierten: «Sie wollen das hinter sich lassen und vergessen, also sprechen sie nicht darüber. Dabei wäre genau das wichtig. Die Kinder müssen den Eltern verzeihen können und verstehen, dass die keine andere Chance hatten.»

Eine historische Aufarbeitung genüge nicht, sagt Frigerio. «Es braucht auf jeden Fall eine politische Anerkennung dieses Unrechts, eine Entschuldigung und eine finanzielle Wiedergutmachung durch den Staat.»

Ana Méndez: «Diese Zeit bekommen wir nicht zurück»

Ana Méndez: «Diese Zeit bekommen wir nicht zurück»

Ana Méndez (49).

Ana Méndez, 49, musste als Baby die Schweiz verlassen. Sie lebte jahrelang ohne ihre Eltern in Spanien.

Es fühlt sich an, als hätte man mir meine Kindheit vorenthalten. Nicht nur mir, auch meinen Eltern. Es fehlt etwas, das ich mit nichts anderem ersetzen kann.

Ich wurde 1970 in Bern geboren. Meine Eltern kamen aus Galizien, mein Vater war Bauarbeiter, meine Mutter putzte. Nach meiner Geburt lebten wir alle in einem Zimmer bei einem Witwer. Er hatte meine Mutter noch im Spital angeworben, das sei doch praktisch, so könne sie mich zur Arbeit mitnehmen, daneben seinen Sohn betreuen und den Haushalt führen.

Doch es war nicht wie abgemacht. Sie musste rund um die Uhr auf Abruf sein, meinen Vater wollte er nicht dahaben, er durfte nicht einmal richtig duschen, als Bauarbeiter. Die Situation eskalierte. Als das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde, konnte ich nicht mehr bleiben. Meine Eltern waren Saisonniers – meine Mutter musste arbeiten. Ohne neue Arbeit hätte auch sie die Schweiz verlassen müssen.

Ich war acht Monate alt, als sie mich zu meiner Grossmutter nach Spanien brachte. Ob die Fremdenpolizei bei uns war, weiss ich nicht. Auf der spanischen Botschaft hatte man meiner Mutter dringend geraten, das Kind wegzubringen. Mich. Es war für Leute wie meine Eltern ja auch deswegen so schwierig, weil sie kaum Informationen bekamen, die Sprache nicht verstanden, die Gesetze nicht kannten.

Die Reise dauerte damals zwei Tage. Meine Eltern gingen ja davon aus, dass sie bald nachkämen, sie sparten für ein Haus. Doch als ich elf war, gab es in Spanien einen Putschversuch der Franco-Anhänger, meine Eltern bekamen Angst, holten uns in die Schweiz.

Am Anfang war es fast wie ein Leben in einer WG. Wir kannten uns ja kaum, hatten uns lediglich ein-, zweimal pro Jahr gesehen. Meine Schwester und ich besuchten eine Integrationsklasse. Ich gab mir Mühe, möglichst nicht aufzufallen, immer gut zu sein. Meine Schwester Beatriz war anders, sie rebellierte. Aber wir haben ja auch nicht die gleiche Geschichte, sie war nur ein Jahr in Spanien.

Ich merkte erst mit Anfang 30, dass mit mir etwas nicht stimmte, dass ich nicht einfach ein melancholischer Mensch bin, sondern dass es Gründe dafür gibt, wie ich bin. Ich hatte Mühe, Beziehungen zu führen, zu vertrauen, loszulassen. Ich habe jung geheiratet, einen Spanier aus unserem Dorf, die Ehe ging in die Brüche. Kinder habe ich nicht. Bis heute hänge ich an Dingen, kann kaum etwas wegwerfen, will alles kontrollieren.

Wenn ich sie im Sommer besuche, wird meine Mutter noch heute traurig. Wie ich jetzt auch, mit fast 50, wenn ich davon erzähle. Die Abschiede damals, nach ihren Besuchen, waren uh mega schlimm. Wir heulten alle. Ich habe meine Mutter so sehr vermisst.

«Mich hat es versöhnt, zu spüren, wie furchtbar das auch für meine Mutter war.»

Ana Méndez

Meine Mutter sprach sehr lange nicht mit mir über unsere Trennung. Ich glaube, sie hatte das Gefühl, mich verraten zu haben. Dass es ihr wichtiger war, Geld zu verdienen. Als ich damit anfing, unsere Geschichte aufzuarbeiten, habe ich immer wieder nachgefragt. Lange kam nichts. Irgendwann aber redeten wir, weinten zusammen. Das hat gutgetan.

Mich hat es versöhnt, zu spüren, wie furchtbar das auch für meine Mutter war. Mein Vater redet es bis heute klein. Ich glaube, für ihn war das Schlimmste, seine Frau leiden zu sehen.

Nach der Pensionierung sind sie in ihr Haus in Spanien gezogen; meine Schwester, ihre Familie und ich blieben hier. Wir sind wieder getrennt.

Diese Zeit bekommen wir nicht zurück. Aber zumindest haben wir ein gutes Verhältnis, und ich bin mit mir im Reinen, weiss, wie ich ticke, wer ich bin und warum. Nicht alle haben dieses Glück. Ich glaube, es gibt noch sehr viele Familien wie wir, die bis heute nicht über ihre Trauer und ihren Verlust sprechen können.

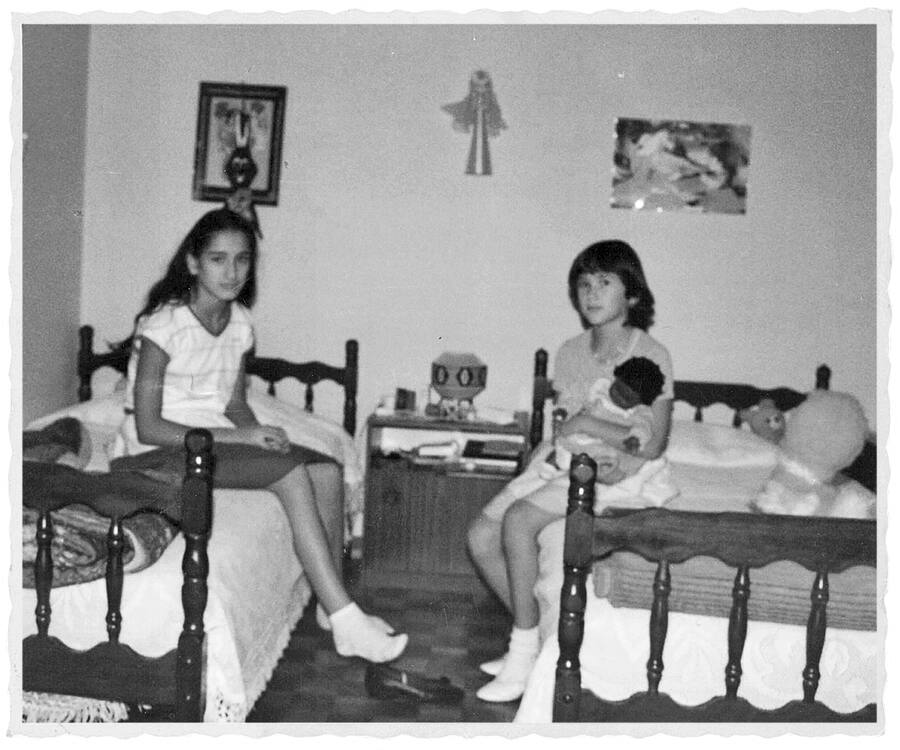

Fremd in der eigenen Familie: Als Ana (links) mit ihrer Schwester Beatriz in die Schweiz zurückkam, kannte sie ihre Eltern kaum.

Aufgezeichnet von Sarah Berndt

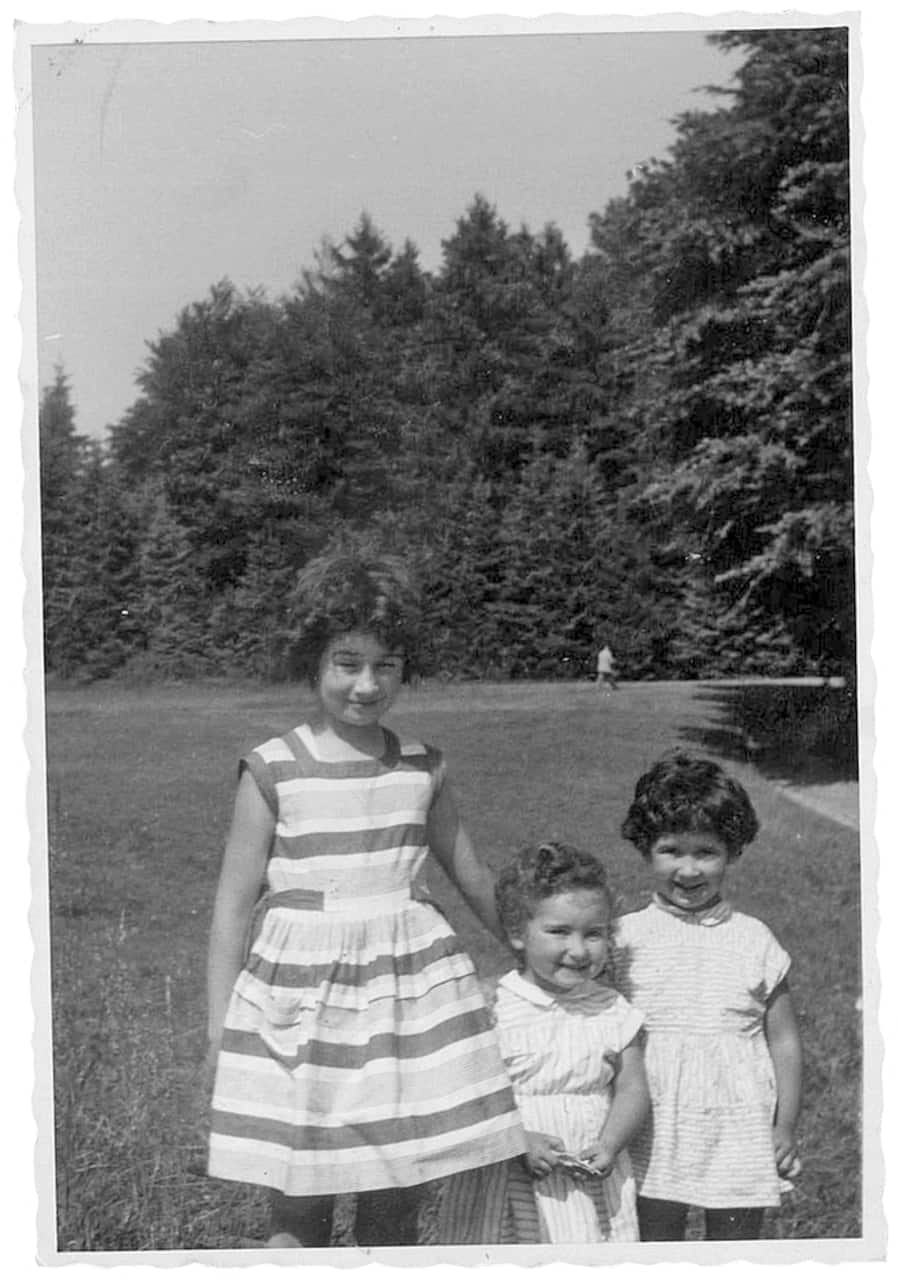

Daniela, Marina und Franca Donati: «Erst als Erwachsene wurden wir zu Schwestern»

Daniela, Marina und Franca Donati: «Erst als Erwachsene wurden wir zu Schwestern»

Marina, Daniela (links) und Franca Donati (rechts)

Daniela, 66, Marina, 61, und Franca Donati, 59, wuchsen getrennt auf – im Kinderheim, in der Pflegefamilie, bei der Nonna. Letztes Jahr gingen sie zum ersten Mal zusammen in die Ferien.

Daniela:

Wir hatten eine bewegte Kindheit, es war ein ständiges Hin und Her. Wir drei sind zwar Schwestern, aber nicht zusammen aufgewachsen. Ich fühlte mich als Einzelkind. Geboren wurde ich im Friaul, ich habe dort den Kindergarten besucht. Zeitweise habe ich sogar bei der Dorflehrerin gelebt. Ich muss aber auch in Zürich gewesen sein, es gibt Fotos von mir hier, und Erinnerungen. Beide Eltern arbeiteten, meine Mutter in der Hauswirtschaft, mein Vater ab 1948 in der Fabrik.

Franca:

Mutter ist von zu Hause abgehauen und kam ihn besuchen. Sie waren verlobt. Das gab dann Schwierigkeiten nach ihrer Rückkehr. 1953 kam Daniela auf die Welt. Mutter ging in die Schweiz, um zu arbeiten.

Marina:

Ich kam direkt nach der Geburt 1958 ins Kinderheim, in Zürich, beim Kreuzplatz, Franca zwei Jahre später auch. Am Samstag durften wir nach Hause, am Sonntag brachte uns der Vater wieder hin. Immer wenn wir die Kurve vor dem Heim gesehen haben, mussten wir weinen.

Franca:

Als ich geboren wurde, war nicht klar, ob ich hierbleiben konnte. Erst war ich hier im Kinderheim, dann kurz in Italien. Man hat mir erzählt, dass ich die ganze Zeit geweint habe. Es ging nicht. Deshalb haben meine Eltern für mich eine Pflegemutter gefunden, in Schwamendingen. Im Nachhinein war es ein grosses Glück für mich, da aufzuwachsen. Es war alles geordnet, ein Einfamilienhaus mit Garten. Am Freitag kam der Vater mich abholen. Ich hatte das Gefühl, er freute sich. Auch ich ging gerne. Am Sonntag kam ich wieder zur Pflegemutter. Das war normal, ich kannte nichts anderes. Heute frage ich mich manchmal, warum wir uns trotzdem als Familie empfunden haben. Als Kind habe ich mich das nie gefragt.

Marina:

Die Situation war immer provisorisch. Es hiess die ganze Kindheit, wir gehen wieder. Einmal, als ich bei meinen Eltern in den Ferien war, haben sie mich nicht bei der Polizei gemeldet. Sie dachten wohl, dass sich das für zwei Monate nicht lohnt. Ich musste mich verstecken. Wenn es geklingelt hat, rannte ich in den Schrank. Einmal kam ein Mann und schaute unters Bett. Ich habe die Schritte gehört. Zwischen den Kleidern fühlte ich mich aber sicher. Meine Eltern hatten mehr Angst als ich, vor allem der Vater. Er hätte den Job verlieren können. Es waren Schwarzenbachs Zeiten.

Franca:

Weisst du, ich frage mich: Das hat ja alles Geld gekostet.

Marina:

Aber sicher nicht so viel, wie Mutter verdient hat. Und ob sie dann hätte bleiben dürfen? Das Verrückte ist – wir haben ja alle auch Kinder – man kann sich das gar nicht vorstellen. Gerade als ich eigene Kinder bekommen habe, wollte ich immer wieder meiner Mutter darüber sprechen. Sie wollte nicht, begann zu weinen. Sie sah sich selbst als Opfer. Was sie natürlich auch ist. Aber ich habe von ihr nie gehört: Es tut mir leid. Das hat sicher mein Leben geprägt.

Franca:

Ich stelle mir das für unsere Mutter mega schlimm vor. Direkt aus dem Spital die Kinder weg. Schrecklich!

Daniela:

Mir hat die Mutter mal erzählt, wie sie die Milch abgepumpt hat, um sie ins Kinderheim zu bringen – zu Fuss durch die Stadt.

Marina:

Ich konnte ihr das lange nicht verzeihen. Nicht mal Katzen machen das mit ihren Kindern. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Ich habe in unserer Heimat eine 80-jährige Frau kennengelernt, die in derselben Situation war. Sie hätte ihre Kinder um keinen Preis hergegeben und ist deshalb mit ihnen in die Heimat gegangen.

Franca:

Unser Vater war im Krieg, traumatisiert. Sie sind eher spät zusammengekommen, bei Danielas Geburt war Mutter 30. Ich weiss, dass sie vor dem Krieg einen anderen Mann geliebt hat, der nicht zurückgekommen ist. Viele Dinge hatten einen Einfluss. Als Paar mussten sie schnell heiraten und Kinder haben, und hatten keine Zeit, gross zu planen.

Marina:

Sie sind hierhergekommen, um Geld zu verdienen und zu sparen. Ich kenne andere Familien, die trotzdem ein Familienleben hatten. Meinen Eltern war das Sparen wichtiger. Wir waren auch nicht in einem Clan, so wie viele andere Italiener, wir waren allein. Um ihr Ziel zu erreichen, haben unsere Eltern das grosse Opfer erbracht und uns weggeben.

Daniela:

Ich weiss noch als ich dich, Marina, zum ersten Mal gesehen habe. Ich war in Italien bei der Nonna. Ich kann mich gut erinnern, wie ein Auto die Strasse herunterkam. Darin kamst du mit deinen schwarzen Locken, wunderschön. Ich wollte dich zu mir nehmen und du sagtest immer «nein, nein».

Franca:

Da war Marina wohl zwei, zweieinhalb. Was hat man dir denn gesagt?

Daniela:

Jetzt kommt deine Schwester. Ich erinnere mich auch an eine Situation in Zürich, als es an einem Abend klingelte. Ich war allein. Es war dunkel. Ein Mann mit Hut und Mantel stand im Türrahmen. Er sagte: «Wir wissen, dass du ein Schwesterlein hast, das bei euch versteckt ist. Du darfst nicht lügen. Lügen ist strafbar.» Er hat mich bedrängt, bis ich es gestanden habe. Als Nächstes erinnere ich mich an die grosse Aufregung, als die Eltern nach Hause kamen, alle hatten Angst, Marina weinte dicke Tränen. Ich fühlte mich sehr schuldig. Aber ich weiss nicht mehr, was danach war.

Marina:

Ich kam zur Nonna, ins Elternhaus meiner Mutter, ihre jüngeren Geschwister wohnten noch da. Ich besuchte den Kindergarten, dann die Schule. Es war niemand da, der für mich zuständig war.

«Ich habe erst vor etwa zehn Jahren gelernt, mich nicht ständig anzupassen, ich war mein Leben lang überangepasst.»

Marina Donati

Marina:

Viele unserer Generation waren im Kinderheim. Marie Meierhofer und ihr Team haben ein paar herausgepickt und wissenschaftlich begleitet, auch mich. Meine Stationen sind da dokumentiert. Dadurch weiss ich auch, dass ich mal im Friaul aus der Schule kam, und plötzlich stand da meine Mutter, ich wusste von nichts. Vielleicht habe ich sie an ihrer Kette erkannt, die sie immer anhatte. Ich musste das Land und die Schule wechseln, musste nach der dritten Klasse in Italien noch mal mit der zweiten anfangen in der Schweiz, ich konnte kein Deutsch. Ich glaube, wir lebten dann alle zusammen, oder?

Daniela:

Ein paar Jahre hatten wir wohl schon miteinander. Wir haben damals die Wohnung aber noch mit einer anderen Familie geteilt. Wir haben in Schichten gegessen, die anderen haben zuerst gekocht. Ich glaube, es waren Neapolitaner. Viele Italiener haben sich damals die Wohnung geteilt.

Franca:

Wir haben bei Freunden schon gemerkt, dass wir anders waren. Zum Beispiel war für mich immer klar, dass wir keine anderen Kinder nach Hause einladen. Ich war viel bei meinen Freunden. Da habe ich mir schon gewünscht, dass es bei uns auch so wäre. Ab der vierten Klasse hatte ich einen eigenen Schlüssel. Den habe ich oft in der Schule vergessen, dann habe ich den Mittag im Treppenhaus verbracht. Im Haus gab es eine Schweizer Familie, da kam jeden Mittag der Vater heim. Ich habe ihnen beim Essen zugehört, wie sie miteinander gesprochen haben, wie es geklimpert hat.

Marina:

Geborgenheit habe ich im Hort erfahren, da war ich so gerne. Jedes Kind hatte ein Platz am Tisch mit seinem Set.

Franca:

In der Schule habe ich nicht gelernt und keine Aufgaben gemacht. Ich war bockig. Die Eltern konnten sehr schlecht Deutsch. Zu den Elterngesprächen kam Daniela mit, die Eltern nicht.

Daniela:

Sie waren zu schüchtern, das war ihnen fremd. Mutter konnte wenig Deutsch. Sie gaben sich Mühe, alles zu verstehen. Aber in den Fabriken haben sie andere Sprachen gesprochen.

Marina:

Mein Vater hätte so gerne einen Jungen gehabt, einen Walter. Er hatte einen Freund, der im Krieg gestorben ist und so geheissen hat.

Franca:

Ich fand das nicht so lustig. Man hatte das Gefühl, etwas nicht erfüllt zu haben. Erst als meine Mutter Ende der 90er Jahre im Spital war, hat er uns eine andere Seite gezeigt. Sie hatte einen Hirnschlag und war lange im Spital. Jeder von uns ging mal eine Woche bei ihm vorbeischauen. Aber er blieb selbstständig. Wir hatten noch zehn tolle Jahre mit ihm.

«Ich habe versucht, mit meinen Kindern Italienisch zu reden, aber da kam ich mir vor wie im Theater. Deutsch ist meine Herzenssprache.»

Franca Donati

Franca:

Die ganze Kindheit hiess es, wir gehen zurück. Vater hat Geld nach Hause geschickt, sie liessen sich ein Haus bauen. Wir gingen oft in den Ferien hin. Ich habe es geliebt. Manchmal gingen die Eltern auch alleine und brachten schöne Sachen mit, ich ging mit der Pflegefamilie ins Appenzell. In der Lehre habe ich am Mittag am Hauptbahnhof die Züge beobachtet, die nach Chiasso fuhren. Nach der Lehre zog ich nach Italien. Ich blieb vier Jahre, merkte aber, dass ich mich nicht weiterentwickeln konnte, dass Zürich mein Zuhause ist. Heute habe ich Heimweh, wenn ich nicht in Zürich bin.

Marina:

Ich hatte nie Heimweh nach Italien. Ich habe mich nirgendwo zu Hause gefühlt.

Franca:

Wo fühlst du dich jetzt heimisch?

Marina:

Schon in Zürich. Ich liebe Zürich. Aber tiefe Wurzeln hatte ich nie – nicht in Italien und nicht hier. Ich könnte an vielen schönen Orten wohnen und es wäre in Ordnung. Das liegt am Provisorium, in dem wir gelebt haben.

Franca:

Aber was bist du mehr, Italienerin oder Schweizerin?

Marina:

Europäerin. Nicht weil es modern ist, sondern einfach, weil ich mich da zugehörig fühle.

Daniela:

Ich bin eine richtige Zürcherin geworden, ich liebe Zürich. Als Teenager habe auch ich es gehasst und Italien idealisiert.

Marina:

Schwestern wurden wir erst, als wir eigene Kinder bekommen haben. Unsere Kindern waren gleich alt und spielten zusammen.

Marina:

Einmal bin ich schwarzgefahren, ein Kontrolleur kam. Ich musste meine Adresse angeben. Am Abend hat er angerufen. Daniela hat das Telefon abgenommen. Er hat gesagt «Wenn du noch einmal schwarzfährst, dann bist du draussen!» Das hätte der gar nicht sagen dürfen.

Franca:

Wir waren so autoritätsgläubig, weil wir Schiss hatten, hinausgeworfen zu werden.

Marina:

Das war auch noch in den 80er-Jahren so. Als ich meinen Sohn geboren hatte, erzählte mir eine Nachbarin, dass jede Frau nach einer Geburt 100 Franken von der Gemeinde bekomme. Sie überredete mich, nachzufragen. Dort sagte man mir: «Sie bekommen das nicht, weil sie eine Ausländerin sind.» Das war für mich wie ein Schlag. Zuerst betteln um 100 Franken und dann als Ausländerin gebrandmarkt zu werden.

Franca:

Daniela, du wolltest dich doch mal einbürgern lassen, als du noch relativ jung warst?

Daniela:

Das war mit 20. Man musste dafür ins Stadthaus. Der Beamte war anzüglich und hat wüst über Italien gesprochen. «Bei uns ist es nicht so wie bei ihnen unten.» Deshalb zog ich mein Gesuch zurück. Später bekam ich den Pass durch meinen Mann. Es war so schön, ihn einfach so in den Händen zu halten.

Marina:

Früher durfte man kein Doppelbürger sein, man musste einen Pass abgeben. Das wollte ich nicht. Meine Kinder mussten beide eine Prüfung machen bei der Einbürgerung.

Daniela:

Meine Söhne bedauern heute, dass sie als Kind nicht Italienisch gelernt haben, wie Deine Kinder auch, Franca.

Franca:

Deutsch ist halt meine Herzenssprache. Ich habe versucht, mit meinen Kindern Italienisch zu reden, aber da kam ich mir vor wie im Theater.

Daniela:

Wir haben im Friaul ja auch eine verborgene, alte Sprache, eine Art Dialekt. Wir können die Sprache alle, vielleicht nicht immer sprechen, aber wir verstehen jedes Wort.

Franca:

Wir haben jetzt ein kleines Projekt miteinander. Es gibt traditionelle Finken, die in Italien hergestellt werden. Jedes Tal macht die Finken anders. Wir sind gemeinsam hingereist und haben es gelernt, zu dritt eine ganze Woche. Das war das erste Mal, dass wir zusammen in die Ferien gefahren sind. Es ist gut gelaufen.

Seltenes Bild: die drei Schwestern gemeinsam auf dem Zürcher Pfannenstiel.

Aufgezeichnet von Sarah Berndt und Jasmine Helbling

Emanuela B.: «Wir haben uns nie versöhnt»

Emanuela B.: «Wir haben uns nie versöhnt»

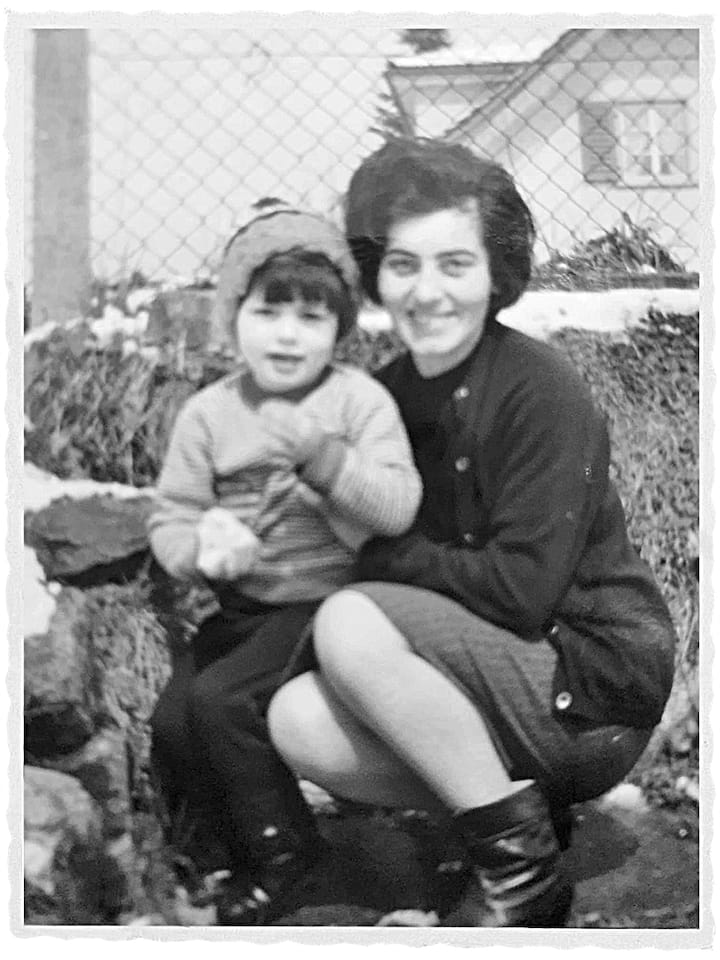

Emanuela B. (55)

Emanuela B., 55, wurde als Kind über die Grenze geschmuggelt. Wo sie ihre ersten Jahre verbracht hat, weiss sie nicht.

Ich erhielt den C-Ausweis erst in der Schulzeit, davor hätte ich eigentlich gar nicht hier sein dürfen. Und ganz ehrlich: Ich weiss bis heute nicht, wo ich gewesen bin. Ich habe einzelne Erinnerungen, die ich nicht einordnen kann. Kinder, die draussen spielen, und ich weine, weil ich nicht rausdarf. Wenn ich meine Mutter fragte, wo ich war, hiess es immer: Du warst bei mir. Aber das kann nicht stimmen, ich war ja auch bei der Grossmutter in Italien, ging dort in den Kindergarten.

Meine Mutter erzählte einmal, wie sie mich mit drei Monaten zum ersten Mal in die Schweiz brachte, die anderen hätten ihr geholfen, mich am Zoll und an den Gesundheitskontrollen vorbeizubringen. Keine Ahnung, wie. Das ist die einzige konkrete Erzählung, obwohl ich immer wieder nachgefragt habe. Wenn sie über diese Zeit sprach, brach ihre Stimme. Dabei war sie ein Kopfmensch, jemand, der nie weint.

Die Gegend in der Nähe von Venedig, aus der meine Eltern stammen, war Kampfzone in beiden Weltkriegen. Das hat sie geprägt, «l’orgoglio», der Stolz, ist wichtig. Ihre Generation hat die Haltung: Wir haben Schlimmes erlebt, aber wir haben uns aufgerappelt, viel erreicht, uns gehts gut. Über Schmerz wird nicht gesprochen. Ich denke, meine Mutter empfand das als «Versagen im Herzen».

Ich habe mein Leben lang versucht, das aufzuarbeiten. Meine Kindheit mit Fotos und mit Erinnerungsfetzen zu rekonstruieren. Die Beziehung zu meinen Eltern war belastet. Ich wollte innerlich gar nie mehr in diese Familie zurück, weil sie mich ja verlassen hatte, reagierte mit Trotz, ihr könnt mich mal. Ich war furchtbar enttäuscht, auch als ich bei ihnen war, sie arbeiteten nur, mein Bett stand in der Stube, sie waren nie da. Meine Mutter habe ich bis zu ihrem Tod nicht an mich rangelassen.

Bei der Einschulung in einem Dorf im Kanton Bern war ich eines der ersten Ausländerkinder mit festem Status. Es gab andere bei uns im Haus, die plötzlich wieder weg waren, Marco zum Beispiel, der nicht rausdurfte. Ich erinnere mich auch an eine Frau, die zwei Jahre lang immer drin war. Meine Mutter schickte mich zu ihr, um ihr Gesellschaft zu leisten.

Die Schwarzenbach-Initiative fiel in meine Schulzeit. Das war für uns Kinder sehr belastend. Nicht die Politik, die war uns egal, aber dass Kinder in die Schule kamen und plötzlich sagten: Ich finde, du musst raus. Auch Kinder, die ich mochte. Das hat mich sehr verunsichert. Wir waren sowieso die Exoten. Ich ging mit Bauernmädchen in die Schule, die Zöpfe trugen, ich war von klein auf beim Coiffeur, am Sonntag schick angezogen. Es waren andere Welten.

«Uns wurde dauernd vor Augen geführt, dass wir morgen wieder weg sein könnten.»

Emanuela B.

Meine Eltern hatten dauernd Angst, dass wir rausgeworfen werden könnten, wir durften auf keinen Fall auffallen. Auch die Stunden in der Italienerschule haben uns vor Augen geführt, dass wir morgen schon wieder weg sein könnten, sie war unser Anschluss ans italienische Schulsystem.

Provisorisch war auch die Wohnsituation. Wir lebten mit Möbeln der Firma, das Kissen, das Bettzeug, alles war geliehen, erst nach und nach haben meine Eltern eigene Bettwäsche gekauft.

In der siebten Klasse sollte ich einen Deutschintegrationskurs besuchen, mit vietnamesischen Kindern, die noch kein Wort Deutsch konnten. Absurd, ich sprach ja Berndeutsch. Und in Deutsch war ich überdurchschnittlich gut.

Wenn ich Ausländerstatistiken sehe, denke ich immer: Ich bin da drin, mein Sohn war bis vor kurzem da drin, obwohl er nicht einmal Italienisch spricht. Das hat nichts mit der Realität zu tun, das ist arg verfälscht. So fremd sind wir nicht, dass das statistisch so dastehen dürfte.

Blieben sich fremd: Emanuela B. und ihre Mutter in ihrem Dorf im Kanton Bern.

Aufgezeichnet von Sarah Berndt