Stalking wird 2026 mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft

Die Schweiz zieht die Schrauben an: Ab dem neuen Jahr ist Stalking eine eigene Straftat und kann mit Gefängnis geahndet werden. Was Betroffene tun können.

Veröffentlicht am 15. Dezember 2025 - 12:07 Uhr

Beim Thema Stalking stiess das Gesetz bisher an seine Grenzen. Diese Lücke im Opferschutz wird nun geschlossen.

Es ist ein Meilenstein für den Opferschutz in der Schweiz. Der Bundesrat hat entschieden, dass «Nachstellung», besser bekannt als Stalking, als eigenständiger Straftatbestand im Strafgesetzbuch verankert wird. Die Änderung des Strafgesetzbuches tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

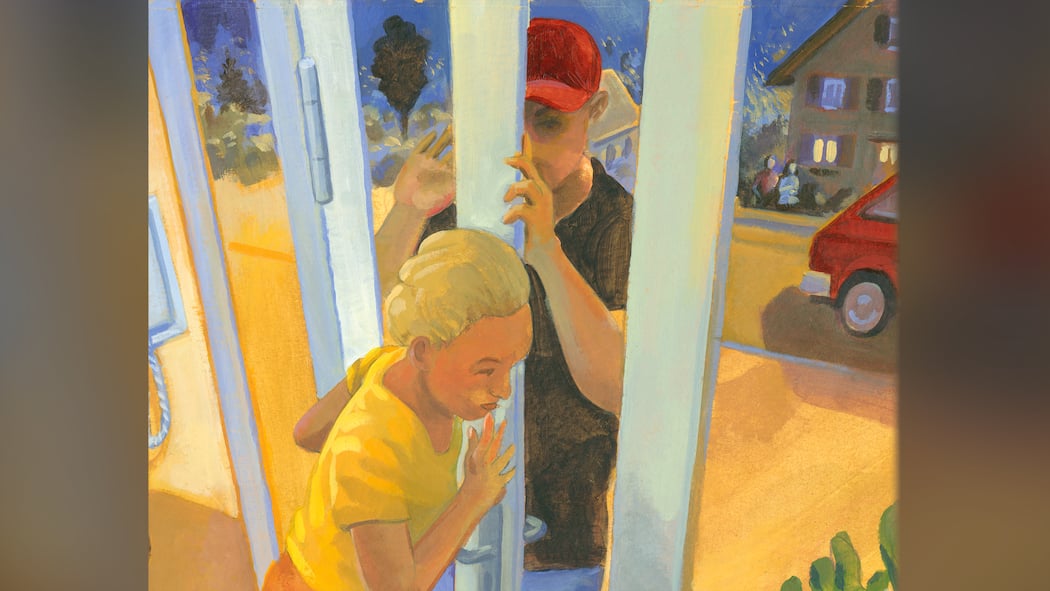

Der Begriff «Stalking» stammt ursprünglich aus der Jägersprache und bedeutet «sich anpirschen». Im strafrechtlichen Kontext bedeutet Stalking, dass ein Täter sein Opfer wiederholt belästigt, verfolgt oder bedroht. Das Leben des Opfers wird dadurch massiv eingeschränkt – das Sicherheitsgefühl geht verloren.

Das zeigt das Beispiel von Nora Betschart, die ihre Geschichte 2022 dem Beobachter erzählte. Ihr Ex-Partner bombardierte sie monatelang mit SMS, Mails und über 100 Anrufen pro Tag. Er lauerte ihr auf, was massiven Stress auslöste. Sie schaffe es nur mit Mühe, noch Teilzeit zu arbeiten und sich um den Sohn zu kümmern. Der Terror führte zu psychischen Problemen – 20’000 Franken musste die Frau letztlich für Therapie und Rechtskampf ausgeben.

Wenn der Alltag zum Spiessrutenlauf wird

Bald drohen Täterinnen und Tätern deutlich schärfere Konsequenzen, wenn sie ihren Opfern nachstellen. Der neue Straftatbestand sieht Geldstrafen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor. Polizei und Staatsanwaltschaft werden allerdings nicht von sich aus aktiv, sondern nur, wenn das Opfer eine Strafanzeige stellt.

Für die Betroffenen wird das Leben oft zur Hölle. Das ständige Rechnen mit einem neuen Übergriff führt zu einem massiven Verlust an Lebensqualität. Viele Opfer leiden unter Schlafstörungen, Angstzuständen und tiefem Misstrauen. Sie fühlen sich nirgends mehr sicher, nicht einmal im eigenen Zuhause.

Auch wenn Stalking erst ab dem 1. Januar 2026 als eigener Straftatbestand gilt, sollten Betroffene mit einer Strafanzeige keinesfalls zuwarten. Viele Handlungen, die Teil des Psychoterrors sind, sind nämlich bereits heute strafbar: Wer seinem Opfer beispielsweise regelmässig auflauert und es so zwingt, einen anderen Arbeitsweg zu nehmen, kann wegen Nötigung belangt werden.

Auch wer sich unbefugt in den Wintergarten schleicht, macht sich strafbar. Dasselbe gilt für Drohungen, sexuelle Nötigung, Beschimpfungen oder körperliche Verletzungen. Eine Anzeige ist daher schon jetzt der wichtigste Schritt, um die Behörden einzuschalten.

Expertentipps: So wehren Sie sich gegen Stalking

Was können Betroffene tun, um die Täter zu stoppen? Norina Meyer, Strafrechtsexpertin beim Beratungszentrum des Beobachters, empfiehlt:

- Klare Grenzen ziehen: Zunächst ist eine klare Ansage gefordert. Wer betroffen ist, sollte der Tatperson ein einziges Mal unmissverständlich klarmachen, dass kein Kontakt mehr gewünscht ist. Dies geschieht idealerweise im Beisein von Zeugen.

- Konsequent bleiben: Nach dieser Ansage gilt: ignorieren. Alle Kontaktversuche müssen ausnahmslos ins Leere laufen. Jede Reaktion könnte vom Stalker falsch interpretiert werden.

- Beweise sichern: Wer die Belästigung beweisen kann, hat vor den Behörden bessere Karten. Dazu gehört, ein Tagebuch zu führen mit Datum und Zeit der Besuche oder Anrufe, Geschenke aufzubewahren, Mails zu speichern und Screenshots von Nachrichten zu machen.

- Umfeld informieren: Oft isolieren sich Opfer, um Angehörige zu schützen. Es ist wichtig, das private und das geschäftliche Umfeld einzuweihen.

- Hilfe holen und Polizei einschalten: Je früher Grenzen gesetzt werden, desto eher hört das Stalking auf. Es empfiehlt sich, spezialisierte Beratungsstellen aufzusuchen und die Behörden einzuschalten. Die Polizei kann unter Umständen Kontakt- und Rayonverbote aussprechen.

- Medienmitteilung: Bundesamt für Justiz