Diese Reise-Souvenirs sorgen für Probleme am Zoll

Steine, Muscheln oder Orchideen sind schöne Ferienandenken. Doch dürfen sie auch über die Schweizer Grenze? Und wie sieht es bei den Freimengen aus?

Veröffentlicht am 30. Juli 2025 - 09:55 Uhr

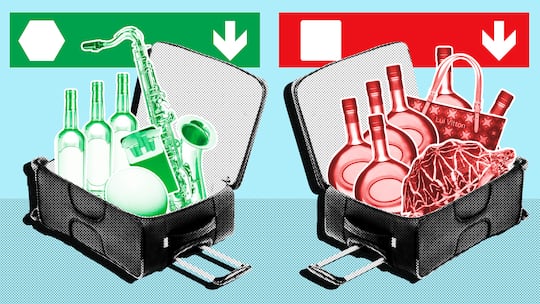

Ob zollfrei oder zollpflichtig: Es kommt auf den Inhalt und die Menge an.

Die Urlauberin wusste schon beim Preis, dass die Louis-Vuitton-Tasche gefälscht sein muss. Trotzdem dachte sie sich nichts Böses dabei, denn die Tasche sollte bloss für den Privatgebrauch sein. Doch dann die Überraschung am Schweizer Zoll: Die Beamtin zieht die Tasche ein. Eine Busse gibt es nicht, doch das Geld für die Tasche ist weg.

Bei Fälschungen gilt Nulltoleranz, selbst bei kleinen Souvenirs. Verwirrung herrscht oft auch bei den erlaubten Freimengen. Wie viele Zigaretten liegen drin? Wie viele Gläser Honig darf man mitführen? Bei Pflanzen oder Tieren wird es leicht komplizierter, und je nachdem muss man dem Schweizer Zoll Rede und Antwort stehen. Erfahren Sie hier im Überblick, was Sie aus dem Ausland einführen dürfen und was nicht.

Bargeld und Wertpapiere

Führt man Bargeld oder Wertpapiere im Wert von 10’000 Franken oder mehr mit sich, muss man Fragen zu Verwendung, Herkunft, eigener Person sowie zum Eigentümer beantworten, die auf einen möglichen Verstoss gegen das Geldwäschereigesetz oder die Finanzierung von Terrorismus zielen. Bei entsprechendem Verdacht kann das Geld vorläufig beschlagnahmt beziehungsweise der Polizei übergeben werden. Die Barmittel müssen nicht vorgängig angemeldet werden.

Barmittel ab 10’000 Euro muss man in der EU bei der Ein-, Aus- und Durchfuhr bei den Zollbehörden des jeweiligen Landes anmelden.

Gefälschte Markenprodukte

Zu den am häufigsten gefälschten Markenartikeln im Schweizer Reiseverkehr gehören Handtaschen, Portemonnaies, Kleidungsstücke sowie Uhren und Schmuck.

Am Schweizer Zoll registrierte man 1880 entsprechende Fälle im Reiseverkehr im Jahr 2024. Die meisten Fälschungen im Reiseverkehr stammen mit 28,1 Prozent aus der EU, gefolgt von der Türkei mit 26,6 Prozent.

Seit Juli 2008 ist der Import gefälschter Markenartikel für den privaten Gebrauch untersagt. Der Grund: Man kann die Produktion nicht kontrollieren, und die Arbeitsbedingungen sind in der Regel schlecht. Wenn die Zollbeamten gefälschte Artikel ausfindig machen, müssen sie diese einziehen und vernichten. Eine Busse gibts jedoch nicht, da man sich mit der Einfuhr allein noch nicht strafbar macht.

Hat man im Internet gefälschte Ware gekauft und wird diese entdeckt, muss man mit anwaltlicher Post seitens Markeninhaber rechnen. Der Vernichtung der Artikel sollte man zustimmen; die Forderung des Anwalts nach einer Pauschale für Gebühren der Zollverwaltung, Spesen, Honorar für sich selbst und Schadenersatz kann man jedoch anfechten.

Zoll und Mehrwertsteuer

Keine Abgaben und Steuern fallen bei der Einfuhr von persönlichen und gebrauchten Gegenständen an. Dazu gehören auch Laptops oder Musikinstrumente. Voraussetzung dafür ist, dass man die Objekte bei der Ausreise aus der Schweiz bereits dabei hatte. Befürchtet man, bei der Rückreise Probleme zu bekommen, kann man sich ein Gerät bei der Ausreise beim Ausgangszoll bescheinigen lassen.

Waren, die man im Ausland erworben hat, sind grundsätzlich für den privaten Gebrauch bis zu einem Gesamtwert von 150 Franken pro Person abgabenfrei. Wird dieser Grenzwert überschritten, zahlt man eine Mehrwertsteuer von 2,6 Prozent (etwa für Lebensmittel, alkoholfreie Getränke, Bücher) respektive 8,1 Prozent des Warenwertes. Führen Sie Waren im Wert von über 150 Franken ein, Tabakfabrikate und andere Freimengen mit einberechnet, wird die Mehrwertsteuer auf den Gesamtwert aller Waren geschuldet.

Für Privatpersonen hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit eine Gratis-App entwickelt, die über Einfuhrbestimmungen von diversen Souvenirartikeln sowie über Beschränkungen und Verbote informiert.

Erlaubte Freimengen pro Person und Tag

- 5 Liter alkoholische Getränke bis 18 Volumenprozent; 1 Liter Alkoholgetränk mit mehr als 18 Volumenprozent (nur für Personen ab mindestens 17 Jahren)

- 250 Stück Zigaretten/Zigarren; andere Tabakfabrikate bis 250 Gramm (nur ab 17 Jahren)

- *1 Kilo Fleisch/Fleischzubereitungen (ausgenommen sind Wildfleisch, Fische, Krebstiere, Weichtiere und andere wirbellose Wassertiere)

- *1 Kilo Butter oder 1 Liter Rahm (ab 15 Prozent Fettgehalt)

- *5 Kilo/Liter Öl, Fette und Margarine zu Speisezwecken

* Tierprodukte dürfen nur aus EU-Mitgliedsstaaten, aus Island, Nordirland und Norwegen eingeführt werden. Die Einfuhr aus anderen Ländern ist verboten.

Erlaubte Höchstmengen pro Person und Tag bei Einreise aus einem Drittland

- 2 Kilo Eier und/oder Honig (zusammen nicht mehr als 2 Kilo)

- 2 Kilo Säuglingsmilchpulver oder -nahrung

- Medizinische Spezial- oder Tiernahrung (als unverpackte Markenprodukte, die nicht gekühlt werden müssen)

- 20 Kilo Fischereierzeugnisse inklusive tote Muscheln

Tiere und Pflanzen

Vorsicht, wenn Ihnen ein Händler in den Tropen eine ausgestopfte Schildkröte oder lebende Tiere anbietet! Gleiches gilt bei Korallen, Muscheln oder Federn: Es kann sich um geschützte Arten handeln. Mehr als 5000 Tier- und 28’000 Pflanzenarten unterstehen dem Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES). Deren Einfuhr ist teilweise ganz untersagt oder es braucht eine Bewilligung des Herkunftslandes – die man bekommt, wenn die Art nicht gefährdet ist. Oft ist zudem eine Einfuhrbewilligung vom Bestimmungsland vorgeschrieben.

Zu den geschützten Tieren und Tierprodukten gehören zum Beispiel bestimmte Papageienarten, Schildkröten, Schlangen, Echsen, Schildpatt sowie diverse Pelzfelle. Die Einfuhr von Waren aus Elfenbein ist ganz untersagt. Bei den Pflanzen sind Orchideen, Kakteen, gewisse Hölzer, Medizinalpflanzen sowie aus geschützten Pflanzen hergestellte Produkte entweder ganz verboten oder bewilligungspflichtig.

Wenn man die Pflanzen oder Tiere bei der Einfuhr nicht beim Zoll anmeldet oder kein Artenschutzzeugnis des Herkunftslandes hat, werden die Exemplare vorsorglich beschlagnahmt und allenfalls eingezogen. Es entstehen erhebliche administrative Kosten und man riskiert ein Strafverfahren.

Reiseandenken aus tierischen oder pflanzlichen Produkten müssen aber nicht zwingend bewilligungspflichtig sein. Wer unsicher ist, sollte vorab die zuständige Behörde des Reiselandes oder das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen kontaktieren.

Praktisch: Der Souvenir-Ratgeber des WWF zeigt mittels einer Ampel, welche Einfuhren verboten, bewilligungspflichtig oder bedenkenlos sind.

Für sämtliches lebendes Pflanzenmaterial (Pflanzen, Früchte, Gemüse, Knollen, Edelreiser, Wurzeln, Schnittblumen, Samen etc.) von ausserhalb der EU ist die Einfuhr in die Schweiz seit 1. Januar 2020 verboten, ausser es liegt ein entsprechendes Pflanzengesundheitsszeugnis vor.

Verboten oder bewilligungspflichtig (Aufzählung nicht vollständig)

- Diverse geschützte Pflanzen und Hölzer

- Schalen von Mördermuscheln (bis 3 Kilo bewilligungsfrei)

- Fechterschnecken (nicht bewilligungspflichtig bei bis zu drei Gehäusen)

- Steinkorallen, blaue/schwarze Korallen

- Häute, Leder, Pelze geschützter Arten

- Zoologische Präparate geschützter Arten (Schmetterlinge, Krokodile, etc.)

- Kaviar über 125 Gramm pro Person

- Zähne, Federn, Knochen, Haare und Wolle von geschützten Arten

Nicht bewilligungspflichtige Tiere sind bei der Einfuhr zollfrei. Die Mehrwertsteuer beträgt 8,1 Prozent. Das Vorweisen einer Quittung erleichtert die Prozedur.

Kulturgüter

Grundsätzlich darf man Kulturgüter ein- und ausführen, wenn man sie am Zoll mit entsprechenden Dokumenten deklariert und die Gegenstände nicht gestohlen sind oder aus Plünderungen stammen. Bevor man beim Antiquitätenhändler einen alten Stich erwirbt oder an der Ausgrabungsstätte einen Stein einsteckt, sollte man klären, ob es sich um geschütztes Kulturgut handelt. Das Bundesamt für Kultur listet die entsprechenden Kriterien in einer Checkliste auf. Die Liste basiert auf der Unesco-Konvention 1970, die in der Schweiz seit 2005 umgesetzt wird.

Wer gegen das Kulturgütertransfergesetz verstösst und Waren unerlaubt einführt, riskiert eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Zwei Faktoren sind massgebend

- Fällt der Gegenstand in eine Kategorie der Unesco-Konvention 1970?

- Ist er bedeutend für Archäologie, (Vor-)Geschichte, Literatur, Kunst oder Wissenschaft?

Weiss man, dass es sich um ein geschütztes Kulturgut handelt, muss man abklären, ob es eine Ausfuhrbewilligung braucht. Dies ist der Fall bei allen Ausfuhrstaaten, mit denen die Schweiz eine bilaterale Vereinbarung getroffen hat. Hat man den Gegenstand käuflich erworben, ist der Verkäufer die erste Anlaufstelle. Kann er diese Informationen nicht liefern, muss man sie selber beschaffen. Das Bundesamt für Kultur rät, sich bei der Zollverwaltung des betreffenden Landes zu erkundigen. Auch Reiseführer oder ‑agenturen sind mögliche Anlaufstellen. Die Ausfuhrbewilligung legt man zusammen mit der Einfuhranmeldung dem Schweizer Zoll vor.

In Bezug auf die Einfuhr und Rückführung von Kulturgut hat die Schweiz bilaterale Vereinbarungen mit Italien, Ägypten, Griechenland, Kolumbien, China, Zypern, Peru und Mexiko getroffen. Die jüngste Vereinbarung mit der Türkei ist seit 4. Mai 2023 in Kraft.

Import: Korrektes Verhalten am Schweizer Zoll

Was Sie bei der Einreise in ein Land tun müssen, wenn Sie Waren einführen – denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

- Sagen Sie der Zollbeamtin, dass Sie Waren einführen – besonders dann, wenn Sie die Importbestimmungen nicht genau kennen. Sollte ein Zollangestellter bei einer Kontrolle feststellen, dass Sie zu viel oder unerlaubte Waren einführen wollten, können Sie wegen vorsätzlichen Zollvergehens gebüsst werden. Das kann teuer werden: Die Busse beträgt dann ein Mehrfaches des geschuldeten Zoll- oder Mehrwertsteuerbetrags.

- Bei kleineren Einkäufen im Ausland sollten Sie darauf achten, dass Sie die Warenfreigrenze von insgesamt 150 Franken nicht überschreiten. Selbst wenn der Wert der eingeführten Waren lediglich ein oder zwei Franken über dem Freibetrag liegt, ist die Mehrwertsteuer stets für den Gesamtbetrag zu entrichten. Das führt am Zoll immer wieder zu Diskussionen.

- Beachten Sie bei Lebensmitteleinkäufen die besonderen Beschränkungen bei alkoholischen Getränken, Tabak, Fleisch und Milchprodukten.

- Broschüren zu den Mehrwertsteuer- und Zollvorschriften erhalten Sie an den Grenzübergängen. Diese sind auch im Internet verfügbar (siehe «Weitere Infos» unten).

- Beachten Sie die speziellen Bestimmungen für die Einfuhr von Haustieren wie Hunde und Katzen. Informieren Sie sich noch in der Schweiz über die Artenschutzbestimmungen, falls Sie beabsichtigen, exotische Souvenirs mitzubringen.

Weitere Infos

- Allgemeine Einfuhrbestimmungen: Ezv.admin.ch

- Kulturgüter: Bak.admin.ch

- Markenartikel: Stop-piracy.ch

- Lebensmittel: Ezv.admin.ch

- Geschützte Pflanzen: Blw.admin.ch

- Tiere und Wildpflanzen: Blv.admin.ch

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals im Oktober 2012 publiziert und wird laufend aktualisiert.

Das Neuste aus unserem Heft und hilfreiche Ratgeber-Artikel für den Alltag – die wichtigsten Beobachter-Inhalte aus Print und Digital.

Jeden Mittwoch und Sonntag in Ihrer Mailbox.