Armut hat viele Gesichter – jetzt reden fünf Betroffene

Wer in Armut lebt, findet in der Politik kaum Gehör. Das soll sich ab 2026 ändern mit einem «Rat für Armutsfragen». Wir haben Menschen gefragt, die von der Stiftung SOS Beobachter unterstützt wurden: Wo würden sie den Hebel ansetzen?

Fünf Gesichter, fünf Geschichten: Soraya Richenberger, Fritz Felber, Tamara Schmid, Kerstin Culjak und Daniela Balzli sagen, was sie von der Politik erwarten.

Was müsste sich ändern, um die Lage von Armutsbetroffenen in der Schweiz zu verbessern? Einiges – das zeigen Gespräche mit ihnen. Es fehlt an Geld, an Beratung und Begleitung. In der Gesellschaft bleiben sie oft unsichtbar und ungehört, erleben Scham und Zurückweisung. Und Unverständnis für die Lage, in die sie geraten sind. Menschen wie Soraya Richenberger, Fritz Felber, Tamara Schmid, Kerstin Culjak und Daniela Balzli, die in einer Notsituation Unterstützung der Stiftung SOS Beobachter erhalten haben, erleben das immer wieder.

Die Ärmsten haben keine Lobby

Dabei ist die Schweiz ein Land der Lobbyverbände. Ob Menschen mit Behinderung, Bauern, Unternehmerinnen oder Umweltaktivisten: Fast jede Gruppe hat eine Organisation, die ihre Interessen vertritt und ihnen Gehör verschafft. Dort, wo Gesetze entstehen.

Für Menschen in Armut ist der Zugang zur Politik jedoch schwierig. Zwar gibt es regionale Initiativen, doch auf nationaler Ebene fehlt eine Vertretung, die ihr Wissen aus persönlicher Betroffenheit schöpft. Ihre Anliegen erscheinen meist nur als Statistik oder über Dritte in politischen Debatten – wenn überhaupt. Mit Armutspolitik ist in unserem Land kein Staat zu machen. Doch das soll sich nun ändern.

«Wer krank ist, darf nicht durch die Maschen fallen»

Soraya Richenberger hat einen schwer kranken Sohn.

«Mein Sohn Joël kam mit einer seltenen Chromosomenstörung zur Welt – mit Herz- und Lungenproblemen, Skoliose, Osteoporose und einer Sehbehinderung. Heute ist er 29, seine Betreuung ist ein Vollzeitjob für mich.

Ärzte rieten uns, den Winter in Teneriffa zu verbringen. Das Klima und innovative Therapien dort verlängern sein Leben. Möglich ist das nur dank Stiftungen wie SOS Beobachter. Mein Traum ist die Casa Glücksstern, ein Erholungsort für Kinder wie meines. Länger als drei Monate können wir aber nie bleiben, sonst verliere ich die Ergänzungsleistungen.

Als pflegende Angehörige habe ich einen Vertrag mit der Spitex. Eine Wertschätzung, klar, aber doch nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Denn mein Aufwand ist riesig. Vor ein paar Jahren hatte ich einen Zusammenbruch. Unser Gesundheitssystem macht krank: Joël fällt durch die Maschen – und ich rutsche in die Armut. Das muss sich ändern.»

SOS Beobachter ermöglichte den Therapieaufenthalt für den schwer kranken Sohn der 60-Jährigen.

700’000 Menschen in Armut

Im Dezember 2024 verabschiedete der Bundesrat erstmals eine nationale Armutspolitik. Sie will bestehende Initiativen bündeln und eine gemeinsame Strategie schaffen. Das Ziel ist ehrgeizig: Bis 2030 soll die Zahl der Betroffenen stark reduziert werden. Damit folgt die Schweiz der «Agenda 2030» der Uno. Der Weg dorthin ist weit, denn die Armutsquote blieb in den letzten Jahren nahezu unverändert.

Laut Bundesamt für Statistik leben in der Schweiz rund 700’000 Menschen in Armut – etwa jede zwölfte Person. Für eine Einzelperson bedeutet dies: Sie verfügt über maximal 2315 Franken pro Monat. Und eine vierköpfige Familie über 4051 Franken. Dieses Geld muss für grundlegende Ausgaben wie Wohnen, Ernährung und Gesundheit reichen. Für Bildung, Freizeit und Kultur bleibt meist wenig. Wer arm ist, wird deshalb systematisch aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

«Der Grundbedarf ist zu knapp bemessen»

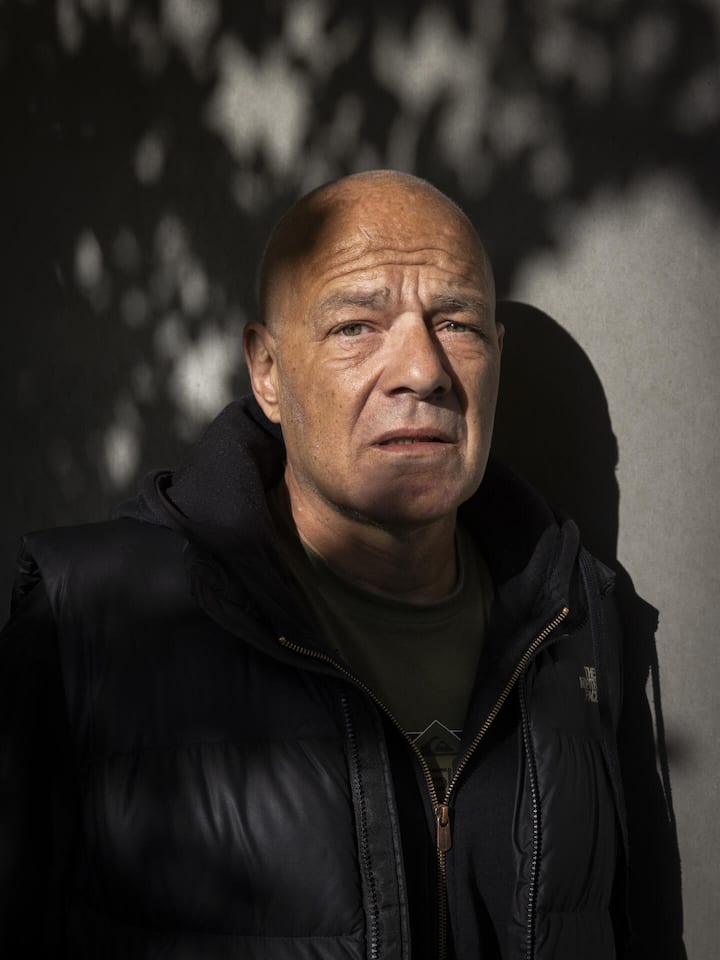

Fritz Felber leidet an der Schaufensterkrankheit.

«Früher war ich Triathlet, heute steige ich höchstens zum Einkaufen aufs Velo. Schuld ist die Schaufensterkrankheit, eine Durchblutungsstörung in den Beinen. Seit zehn Jahren leide ich unter Krämpfen, schlechter Wundheilung und Infektionen.

Ich war mal Automechaniker und Taxifahrer, meist temporär oder selbständig. Als das nicht mehr ging, musste ich aufs Sozialamt. Dank SOS Beobachter habe ich ein Halbtax-Abo, die übrigen ÖV-Kosten sind gedeckt. Die Alimente für meine Töchter werden bevorschusst – das erleichtert und belastet zugleich, denn die Schulden wachsen.

Das Sozialsystem hat mich aufgefangen, dafür bin ich dankbar. Doch der Grundbedarf in der Sozialhilfe ist zu knapp bemessen – gönnen kann ich mir nichts. Dabei hätte ich so gerne ein E-Bike. Es wäre eine grosse Erleichterung, gäbe es hier mehr Luft.»

SOS Beobachter unterstützte den 57-Jährigen mit einem Halbtax-Abo.

«Rat für Armutsfragen» mit Direktbetroffenen

Die neue Strategie des Bundes beruht auf mehreren Säulen: einem Armutsmonitoring, das ab Ende 2025 präzise Daten liefern soll, einer darauf aufbauenden Armutsstrategie sowie der bereits bestehenden Plattform für Armutsfragen, in der Bund, Kantone, Gemeinden und Non-Profit-Organisationen vertreten sind.

Ergänzt werden diese Massnahmen neu durch einen «Rat für Armutsfragen». Ziel dieses Mitwirkungsmodells ist es, den Dialog zwischen Direktbetroffenen und Entscheidungsträgern zu fördern: Personen mit Armutserfahrung sollen bei der Gestaltung der Armutspolitik vermehrt ihre Sichtweise einbringen können. Die Armen in diesem Land bekommen eine Stimme.

«Wir wollen verstehen, wie jemand in seine Situation geraten ist – nur so können wir wirksam und nachhaltig unterstützen.»

Beat Handschin, Geschäftsführer SOS Beobachter

Das unabhängige Gremium soll aus acht bis zwölf Frauen und Männern bestehen, die sich in Herkunft, Bildung und Alter unterscheiden. Der Rat trifft sich ab 2026 regelmässig und wird von Fachleuten begleitet. Neben seiner Hauptaufgabe als Interessenvertretung dient er auch als Anlaufstelle für Verwaltung, Politik und Medien.

SOS Beobachter hilft in Notlagen

Auch ausserhalb der Politik gibt es Bestrebungen, die Ansichten und Erfahrungen von Armutsbetroffenen stärker einzubinden. SOS Beobachter ist es seit jeher ein Anliegen, nahe bei den Menschen zu sein, denen in Notlagen geholfen wird. «Wir wollen verstehen, wie jemand in seine Situation geraten ist – nur so können wir wirksam und nachhaltig unterstützen», sagt Geschäftsführer Beat Handschin.

Fünf dieser unterstützten Menschen – unser eigener «Rat für Armutsfragen» – erzählen in diesem Artikel aus ihrem Leben. Von Hürden und Hoffnungen, von Wünschen für die Zukunft. «Ein Schicksalsschlag kann jeden treffen. Ich war mal Automechaniker und Taxifahrer, meist temporär oder selbständig. Und plötzlich musste ich aufs Sozialamt», sagt etwa Fritz Felber, der seit zehn Jahren an einer schmerzhaften Durchblutungsstörung leidet.

«Alleinerziehende stehen besonders unter Druck»

Tamara Schmid ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

«Ich bin alleinerziehend, habe drei Kinder und arbeite Teilzeit in der Pflege. Als der Mittagstisch teurer wurde, half mir SOS Beobachter aus. Sonst komme ich über die Runden – Unabhängigkeit ist mir wichtig.

Vor kurzem wurde mir eine chronische Krankheit diagnostiziert. Ich soll Stress reduzieren, aber so einfach ist das nicht. Alleinerziehende tragen viel Verantwortung, oft an der Grenze der Belastbarkeit.

Am meisten wünsche ich mir aber, dass der Druck vom System auf die Einzelnen nachlässt. Unvorhersehbare Ereignisse wie meine Krankheit kosten viel Kraft – jeder sollte die Möglichkeit haben, körperlich und mental stabil zu bleiben. Das hilft der ganzen Gesellschaft!»

SOS Beobachter übernahm einen Kostenanteil des Mittagstischs für die Kinder der 40-Jährigen.

Wer Pech hat, rutscht durch die Maschen

Bei Kerstin Culjak drohte das Vorwärtskommen am System zu scheitern. Wie alle Heim- oder Pflegekinder war sie mit der Volljährigkeit von einem Tag auf den anderen auf sich allein gestellt, auch finanziell. Nur dank dem Support von SOS Beobachter schaffte sie den Einstieg in ein Studium. Vielen anderen gelingt es an diesem Schnittpunkt nicht, im Leben Fuss zu fassen; nicht selten droht das Abdriften in die Sozialhilfe. «Pflegekinder müssen besser unterstützt werden, gerade bei weiterführenden Ausbildungen», fordert Culjak deshalb.

«Pflegekinder werden sich selbst überlassen»

Kerstin Culjak bekam keine Stipendien, weil ihr Vater verschollen ist.

«In meinem Leben hatte ich erst Pech, dann Glück. Im Elternhaus gab es Konflikte, ich musste weg. Dafür bin ich später in eine tolle Pflegefamilie gekommen. Dort konnte ich an meiner Zukunft arbeiten. In die Ausbildung habe ich alles Ersparte gesteckt – das, was neben der Kostenbeteiligung für die Pflegeplatzierung übrig blieb.

Deshalb war ich auf staatliche Stipendien angewiesen, um überhaupt studieren zu können. Doch weil mein leiblicher Vater unauffindbar war, waren seine Vermögensverhältnisse nicht belegbar. Die Subvention wurde verweigert. Zum Glück half SOS Beobachter.

Sobald es ums Geld geht, wird es bürokratisch: Das habe ich als Pflegekind oft erlebt. Dazu kommt, dass mit der Volljährigkeit jegliche Unterstützung ausläuft – Heim- und Pflegekinder werden sich selbst überlassen. Für viele ist das der Start in ein prekäres Leben. Hier muss die Politik reagieren.»

SOS Beobachter unterstützte die 23-Jährige beim Start ins Studium in künstlicher Intelligenz.

Nicht alle Befragten würden sich selbst als arm bezeichnen. Doch alle sind sich einig: Wer Pech hat, rutscht schnell einmal durch die Maschen des Sozialsystems. Ihre Erfahrungen unterstreichen, wie komplex Armut ist, wie viele Gesichter sie hat. Und wie viel sich verbessern liesse, wenn Betroffene selbst mitreden könnten.

Positive Erfahrungen im Ausland

Ein Blick ins Ausland zeigt: Genau das funktioniert. Forschende der Berner Fachhochschule untersuchten 14 Länder, in denen Betroffene aktiv an gesellschaftlichen und politischen Prozessen mitwirken. In England, Schweden und Norwegen entstanden bereits in den 2000er-Jahren feste Gremien. Auch in Frankreich und Belgien bringen Armutsbetroffene ihre Sicht regelmässig in den politischen Dialog ein.

Die Bilanz fällt positiv aus – und könnte zum Vorbild für die Schweiz werden. Was ist der Effekt, wenn sich Arme von der Politik gehört und verstanden fühlen? Die Erfahrungen aus Europa zeigen: Sie nehmen sich stärker als Teil der Gesellschaft wahr, gewinnen an Selbstvertrauen. Umgekehrt profitieren Behörden von ihrem praktischen Wissen. Sie verstehen Zusammenhänge besser und treffen Entscheidungen, die näher an der Realität liegen.

Einen ähnlichen Effekt erhofft man sich auch hierzulande vom «Rat für Armutsfragen». Dessen Mitglieder werden Ende 2025 gewählt und tagen im Frühling zum ersten Mal. Für unsere fünf Porträtierten – und 700’000 weitere Menschen in der Schweiz – könnte das Gremium einen echten Unterschied machen: Ihre Bedürfnisse werden endlich zur Kenntnis genommen.

«Wir müssen akzeptieren, dass es auch bei uns Armut gibt»

Daniela Balzli geriet in einen Bürokratiestreit zweier Gemeinden.

«Weil wir Coiffeusen so wenig verdienen, arbeite ich daneben als Putzfrau, sonst käme ich mit meiner Tochter nicht durch. Nur schon, was das Wohnen kostet! Aber lieber mehr arbeiten als nochmals zur Sozialhilfe.

Ich habe gemerkt, wie verloren man sich fühlt, wenn das Geld knapp ist. Es ging um Betreuungsgutscheine. Ich hatte Anspruch, aber zwei Gemeinden konnten sich nicht einigen, wer bezahlen soll – reinste Bürokratie. Und ich stand da und wusste nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Wie gut, konnte ich auf SOS Beobachter zählen.

Das spüre ich oft: Die Leute haben keine Vorstellung, was es heisst, in der reichen Schweiz arm zu sein. Das ist ein Tabu, das verdrängt man lieber. Auf Betroffene schaut man gerne herunter. Im Sinn von: ‹Selbst schuld.› Da braucht es einen Riesenschritt von Politik und Gesellschaft: Wir müssen akzeptieren, dass es auch bei uns Armut gibt.»

SOS Beobachter übernahm externe Betreuungskosten für die Tochter der 45-Jährigen.

Das sagt der Stiftungspräsident

Was halten Sie von den Forderungen der porträtierten Menschen? Könnte man hier ansetzen? Und was denken Sie über die Idee des «Rats für Armutsfragen»? Teilen Sie Ihre Gedanken in der Kommentarspalte.

- Medienmitteilung: Der Bund schafft den Rahmen für eine nationale Armutspolitik

- Bundesamt für Statistik: Armut in Zahlen

- Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe: Armut in der Schweiz

- Nationale Plattform gegen Armut: Wie können armutserfahrene Personen mit ihrer Erfahrungsexpertise dauerhaft in die Schweizer Armutspolitik einbezogen werden und mitwirken?