Fakten zum Parlament

Wie gut das Volk im Bundeshaus wirklich vertreten ist

Die Volksvertreter repräsentieren das Volk nicht. Alter, Bildung, Geschlecht: was sich bei den Wahlen im Herbst ändern müsste.

«Die in Bern oben»

Wenn Nicolo Paganini im Nationalratssaal sitzt, sieht er zu seiner Linken die Fraktionen von FDP, SVP und einen Teil der BDP. Rechts sitzen seine Kolleginnen und Kollegen der CVP, weiter aussen jene der SP. Vor ihm Grünliberale und Grüne.

Sein Platz trägt die Nummer 165 und befindet sich unmittelbar am Mittelgang. Nicolo Paganini, 52, CVP-Nationalrat aus St. Gallen, Rechtsanwalt, Olma-Direktor, verheiratet, Vater von drei Kindern, ist nicht nur von seinem Sitzplatz her das eingemittetste Ratsmitglied in Bern. Er ist – rein demografisch gesehen – der Durchschnittsparlamentarier schlechthin: männlich, etwas über 50, Akademiker, Familienvater. Selbst sein Profil auf Smartvote zeigt: Mehr Mitte geht nicht.

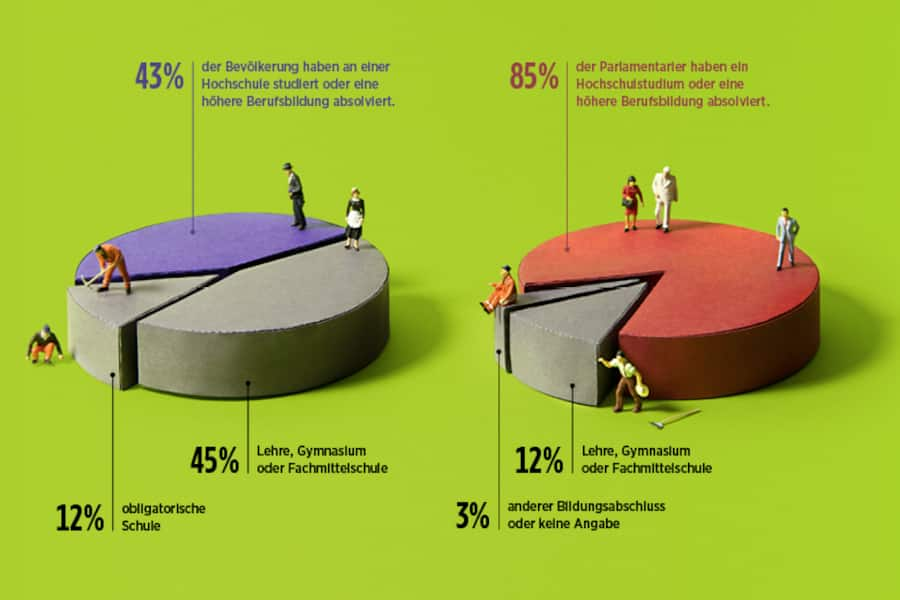

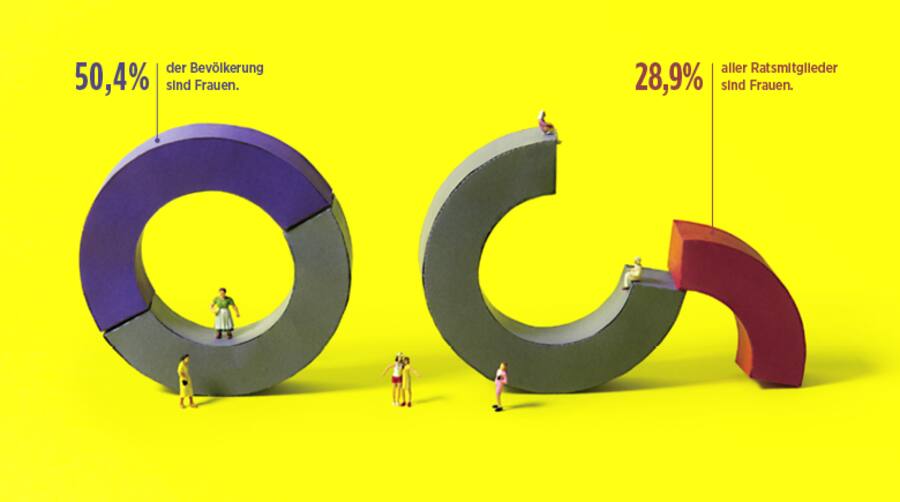

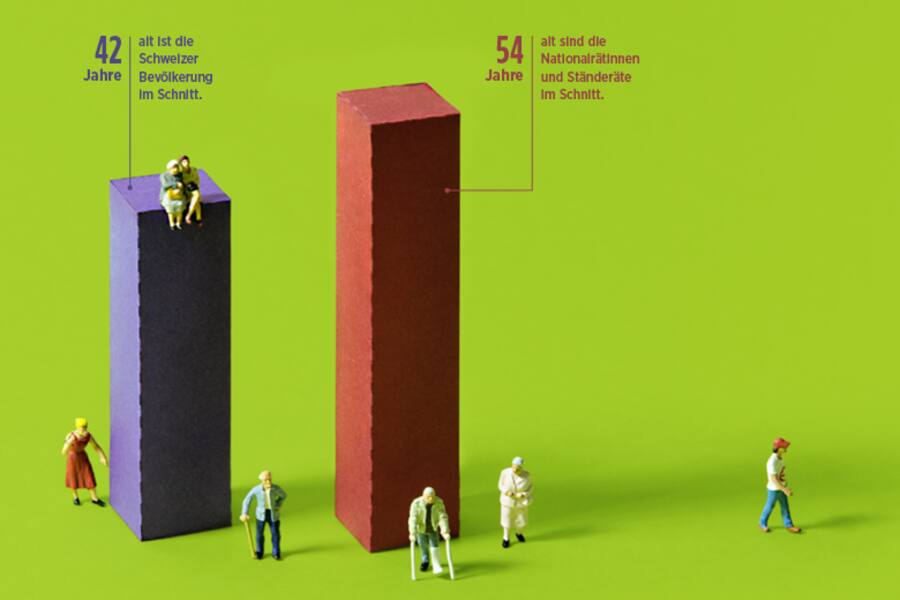

Die Schweiz besteht jedoch nicht nur aus Nicolo Paganinis, sondern aus 8,5 Millionen Individuen, die, einzeln oder in Gruppen, ganz viele verschiedene Lebenssituationen kennen und Interessen haben. Sie sind im Durchschnitt 42 Jahre alt, die Hälfte von ihnen sind Frauen, und nur 43 Prozent haben an einer Uni studiert oder eine höhere Berufsbildung absolviert, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und zahlreiche dieser Bevölkerungsgruppen sind «in Bern oben» gar nicht oder krass untervertreten. Entsprechend Mühe haben sie, sich Gehör zu verschaffen.

Menschen mit einer anderen Nationalität etwa – immerhin rund 25 Prozent der Bevölkerung – sind vom politischen Geschehen praktisch ausgeschlossen. Politische Entscheide, die sie betreffen, etwa zu Bürgerrechten oder Migration, finden ohne sie statt.

Desgleichen junge Schweizerinnen und Schweizer: Die jüngste Nationalrätin, Samira Marti von der SP, ist 25 und damit eine von bloss acht unter 35-Jährigen im Bundeshaus. Die Altersgruppe U-35, immerhin 40 Prozent der gesamten Bevölkerung, besetzt somit gerade mal drei Prozent der Sitze im eidgenössischen Parlament. Da wundert es wenig, dass Themen wie Vaterschaftsurlaub oder Bundesgelder für Kita-Plätze einen schweren Stand haben. Ein Parlament, in dem nicht einmal ein Drittel der Mitglieder unter 50 ist, kennt solche Anliegen in den meisten Fällen bloss noch aus einer fernen persönlichen Vergangenheit.

«In den Nationalrat, in den Bundesrat und in das Bundesgericht sind alle Stimmberechtigten wählbar», heisst es in Artikel 143 der Bundesverfassung. Artikel 2 wiederum garantiert, dass die Eidgenossenschaft «für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern» sorgt.

Was die Chancen betrifft, ins Parlament gewählt zu werden, klaffen Absicht und Realität jedoch ziemlich weit auseinander. Wenn wir am 20. Oktober darüber entscheiden, wer in den kommenden vier Jahren in National- und Ständerat sitzt, ist das ein vorgespurter Entscheid. Wir können nur diejenigen wählen, die auch auf einer Wahlliste stehen.

In der Schweiz heisst das im Normalfall: Die Kandidierenden müssen einige Jahre politisch aktiv gewesen sein, Parteimitglied sein und die Zeit und die finanziellen Mittel haben, sich ein Ratsmandat überhaupt leisten zu können. Allein der Wahlkampf für ein Nationalratsmandat kostet in manchen Kantonen bald einmal 100'000 Franken, für einen Sitz im Ständerat muss man mindestens mit dem Doppelten rechnen. Wer alleinerziehend ist und am Existenzminimum lebt, hat diese Ressourcen nicht.

«Wichtig ist, dass möglichst viele verschiedene Meinungen vertreten werden.»

Sarah Bütikofer, Politikwissenschaftlerin

Unsere 10 Grafiken auf den Folgeseiten zeigen eine Auswahl von demografischen Merkmalen des aktuellen Parlaments und wie sich diese von der Bevölkerung unterscheiden. Wenn man nur aufgrund der demografischen Merkmale urteilt – Politologen sprechen in einem solchen Fall von einer «deskriptiven Repräsentation» –, bildet das Parlament die Bevölkerung nur bedingt ab. Die Parlamentarier als Vertreter des Volkes – das ist über weite Strecken eine Illusion.

Allerdings müssen Maurer nicht zwingend von Maurern vertreten werden, Ärztinnen nicht unbedingt von Ärztinnen, und die weiblichen Ratsmitglieder sind nicht in jedem Fall der politische Arm aller Frauen in der Schweiz. «Wichtig ist, dass möglichst viele verschiedene Meinungen vertreten werden», sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer im Interview mit dem Beobachter. Ein Parlament soll, so die Idealvorstellung, nicht eins zu eins die Bevölkerung abbilden, sondern deren Ideen und Interessen. Es geht also, wiederum im Politologen-Jargon, vielmehr um eine «substanzielle Repräsentation», darum also, dass die Ideen der Wählerinnen und Wähler im Parlament vertreten sind. Wer einen Wahlzettel ausfüllt, wählt folglich nicht zwingend sein politisches Ebenbild, sondern Personen, von denen er oder sie annimmt, dass sie sich im Bundeshaus am ehesten für das einsetzen, was einem selber am Herzen liegt.

«Ich mache nicht für einen prototypischen Wähler Politik», sagt denn auch CVP-Vertreter Nicolo Paganini, der Mann aus der Mitte des Parlaments. «Den gibt es nicht.» Schliesslich sei er auch nicht einfach studierter Anwalt und Volkswirtschaftler, sondern habe als Messedirektor mit unterschiedlichen Menschen Kontakt. Zudem besuche er in seiner Freizeit zum Beispiel auch gern Schwingfeste – und vereine damit ganz verschiedene Interessen.

Er gehe deshalb davon aus, dass das Parlament das Volk tatsächlich abbilde: «Nicht das einzelne Ratsmitglied, sondern die Gesamtheit des Parlaments.» Unter den 246 Gewählten im Bundeshaus finde sich «praktisch für jeden Wählenden eine Person, die ihn irgendwie repräsentiert». Also doch Volksvertreter – irgendwie.

Von der Uni in den Ratssaal

Von der Uni in den Ratssaal

«Es erstaunt nicht, dass die gut ausgebildeten Personen stärker in den Parlamenten vertreten sind. Fachlich werden hohe Anforderungen an die Milizpolitiker gestellt. Die Verrechtlichung nimmt zu, die wirtschaftlichen Zusammenhänge werden immer komplexer.

Bereits bei den jungen Erwachsenen zeichnet sich das ab: Das Interesse an einem politischen Amt in der Gemeinde steigt mit höherer Bildung. Unsere Untersuchungen zeigen auch, dass 70 Prozent in der Schule eher wenig bis gar nichts über Politik gelernt haben. Dies ist bedenklich und verdeutlicht den Nachholbedarf.

Für das politische Engagement mindestens so wichtig sind flexible Arbeitszeiten. Deshalb sind viel mehr Anwälte und Unternehmerinnen als Kassiererinnen und Maurer in der Politik aktiv.

Aus demokratischer Sicht wäre zu wünschen, wenn möglichst alle Bevölkerungsgruppen vertreten wären.»

Curdin Derungs, 40, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur

Die Männer dominieren das Parlament

Die Männer dominieren das Parlament

«Im aktuellen Parlament dominieren ältere Männer, die Karriere machten, während ihre Frauen zu Hause den Haushalt besorgten und die Kinder grosszogen.

Es ist durchaus möglich, ein National- oder Ständeratsmandat mit einem Familienleben in Einklang zu bringen, in dem beide Partner gleich viel beitragen. Allerdings darf man dann als Parlamentarier nicht noch zig andere Verpflichtungen eingehen.

Meiner Meinung nach braucht es dringend mehr Frauen im Parlament. Sie sollten sich aber auch für die Gleichstellung einsetzen. Nur so kann ein Gleichgewicht entstehen.»

Markus Gygli, 51, Präsident von Männer.ch, der Dachorganisation der Schweizer Männer- und Väterorganisationen

Kaum Doppelbürger, kaum Fremdsprachen

Kaum Doppelbürger, kaum Fremdsprachen

«Die Schweiz gibt es zweimal. Die reale Schweiz ist bunt gemischt und hat Verbindungen in die ganze Welt. Die offizielle Schweiz ist fast ausschliesslich weiss und hat sich seit den fünfziger Jahren wenig verändert.

Politiker mit Doppelpass und internationaler Lebensgeschichte sind im Parlament mehr als zweifach untervertreten. So hat die bunte und multikulturelle Schweiz fast keine Chance, von der Politik auch gehört zu werden.

‹One man, one vote› heisst ein für die liberale Schweiz wichtiges Prinzip. Doch es gilt nur für Menschen mit Schweizer Pass. Von den politischen Entscheidungen und ihren Konsequenzen sind aber alle Menschen betroffen, die in der Schweiz leben. Es sollten daher auch alle die Möglichkeit haben, die Schweiz mitzugestalten.»

Isabel Garcia, 55, Kommunikationsberaterin und Gemeinderätin in Zürich, Präsidentin der überparteilichen Plattform Secondas Zürich

Die Älteren sind deutlich übervertreten

Die Älteren sind deutlich übervertreten

«Die Altersverteilung im eidgenössischen Parlament ist aus meiner Sicht nicht optimal, die Generation zwischen 50 und 65 ist tatsächlich klar übervertreten.

Ich sehe insbesondere zwei Ansätze zur Korrektur:

- Einerseits haben die politischen Parteien die Aufgabe, die Jugend zu fördern, etwa indem sie ihre Jungparteien unterstützen, junge Parteimitglieder in Vorstände und Geschäftsleitungen holen und dafür sorgen, dass sie auf guten Listenplätzen für Wahlen kandidieren können.

- Anderseits müssen die Jungen sich selbst einbringen und ihre Rechte einfordern. Zurzeit tun sie dies ja auf der Strasse, indem sie gegen den Klimawandel demonstrieren. Es wäre aber auch wichtig, dass möglichst viele Junge wählen und abstimmen gehen.»

Remo Gysin, 74, ehemaliger Nationalrat und Co-Präsident der Grauen Panther Nordwestschweiz

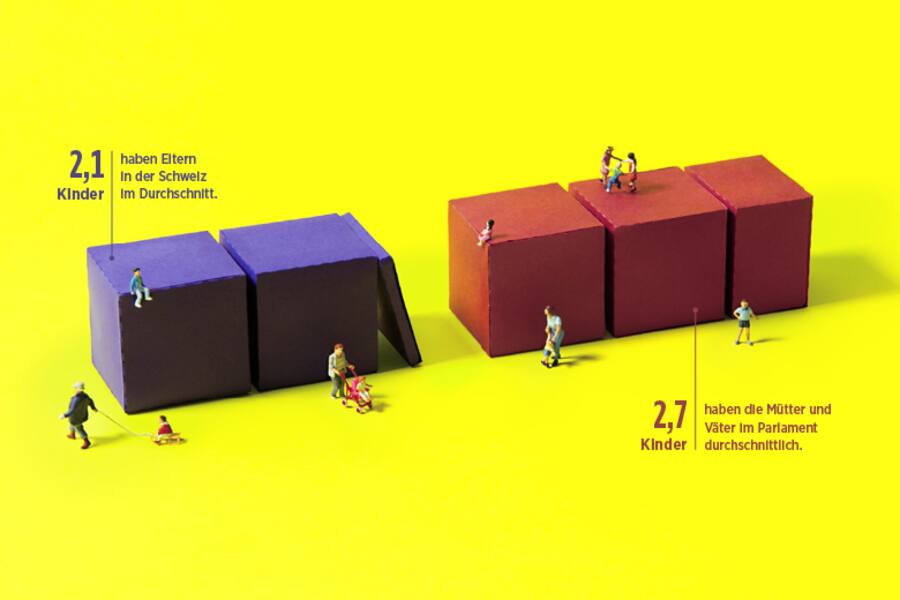

Kindersegen in Bern

Kindersegen in Bern

«Der – relative – Kinderreichtum unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern müsste eigentlich den Erfahrungshintergrund liefern, damit den Anliegen von Kindern und Jugendlichen endlich mehr Beachtung geschenkt wird.

Es ist bitter nötig, dass die nationale Politik für Familien einsteht. In Bezug auf die Familienpolitik und im Vergleich zu anderen Ländern ist die Schweiz ein Entwicklungsland. Zum Beispiel gibt es neben dem Mutterschaftsurlaub nach wie vor weder einen gesetzlich geregelten Vaterschaftsurlaub noch eine Elternzeit.»

Katja Schönenberger, 44, Direktorin der Stiftung Pro Juventute

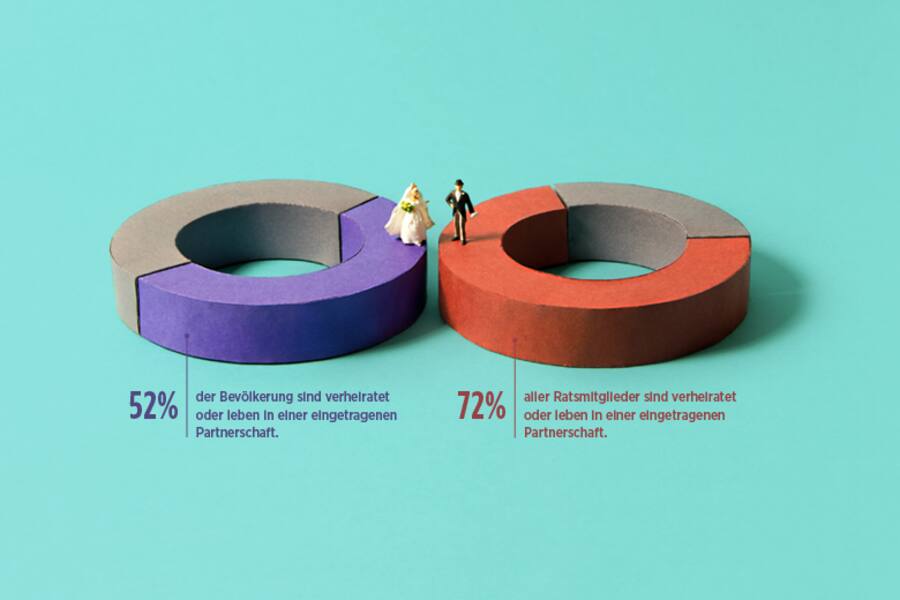

Der Ring am Finger hilft

Der Ring am Finger hilft

«Viele Menschen in unserem Land sind weiterhin in einem Denkmuster verhaftet, das die Landeskirchen während Jahrhunderten geprägt haben. Das wirkt bis heute: Ohne darüber nachzudenken, glauben viele, dass die Ehe zwischen Mann und Frau das Ideal darstellt.

Gerade in ländlichen Regionen hat es einen positiven Effekt, wenn Kandidierende in ‹geordneten Verhältnissen› leben.

- 1993 wurde SP-Bundesratskandidatin Christiane Brunner nicht gewählt, weil sie ein angeblich frivoles Single-Leben führte.

- Sechs Jahre später rümpften viele Katholiken die Nase, weil CVP-Bundesratskandidat Jean-François Roth schwul war und regelmässig in angesagte europäische Metropolen jettete, um Partys zu feiern.

Auch heute sind wir nicht viel weiter.»

Mark Balsiger, 52, Politikberater in Bern

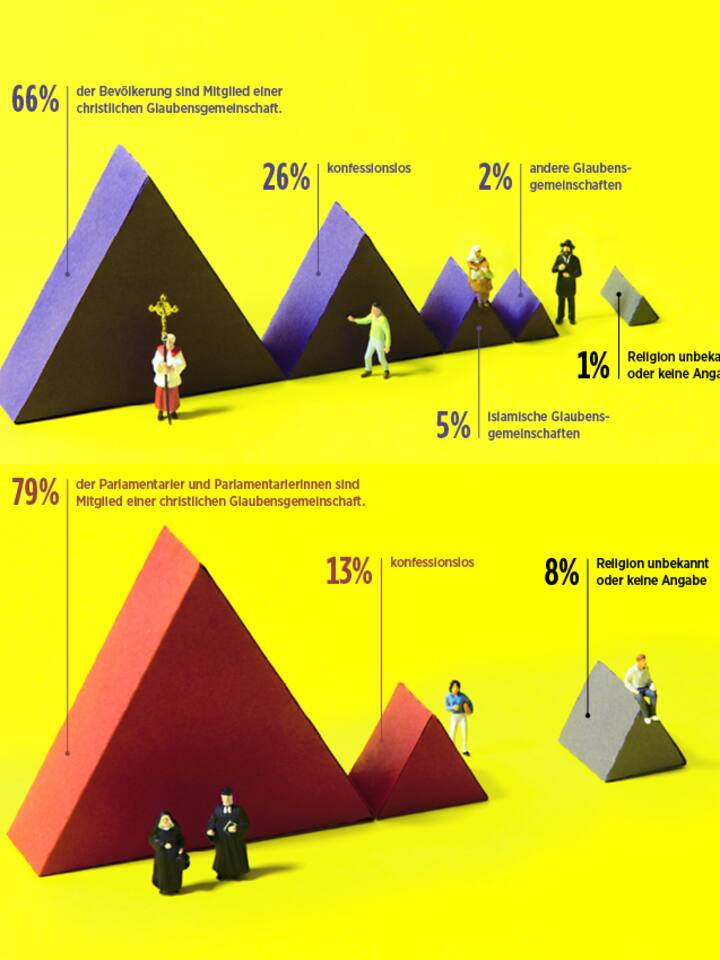

Die Christen sind in der Überzahl

Die Christen sind in der Überzahl

«In der Schweiz sind Politiker – verglichen mit den USA – sehr zurückhaltend, ihren Glauben und ihre parlamentarische Arbeit zu vermischen. Sie begründen ihr politisches Handeln hauptsächlich mit Werten wie Freiheit, Verantwortung oder Solidarität. Viele dieser Werte spielen aber in den Religionen eine zentrale Rolle.

Als Werte-Reservoir mit langer Tradition haben deshalb auch Kirchen einen Einfluss auf den politischen Meinungsbildungsprozess. Vor allem bei bioethischen Themen wie Schwangerschaftsabbruch und assistiertem Suizid oder bei Themen rund um die Migration und den Waffenexport.

Béatrice Acklin Zimmermann, 59, Theologin und Generalrätin in Freiburg, Mitbegründerin des Thinktanks «Kirche/Politik»

Jetzt mitmachen: Wählen Sie das «andere» Parlament

Stellen Sie sich vor, es sind Wahlen – und kein Politiker, keine Politikerin kann sich einen Sitz im Nationalrat ergattern. Vielmehr ziehen ganz gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger oder prominente Persönlichkeiten im Bundeshaus ein.

Zugegeben: ein unrealistisches Szenario. Aber ein reizvolles Gedankenexperiment. In dieses möchte der Beobachter Sie einbeziehen: Nennen Sie auf dem Wahlzettel unten die Person, die Sie am liebsten nach Bern schicken würden, und begründen Sie Ihre Nomination.

Welche Menschen wir ins «andere» Parlament wählen würden

Quelle: Beobachter Bewegtbild

Genannt werden können alle in der Schweiz wohnhaften Personen, sofern sie eben nicht dem politischen Establishment angehören.

- Also vielleicht eine engagierte Nachbarin, ein kreativer Künstler, Kinder, Ausländerinnen, Senioren.

- Wählbar sind auch Schweizer Bürger, die im Ausland leben.

- Und wem die lebendigen Leute nicht genügen, der darf auch eine historische Figur nennen oder einen Helden aus einem Film oder einem Comic.

Sie alle müssen einfach eine bestimmte Haltung verkörpern und etwas zu sagen haben.

Beobachter-Redaktorin Anina Frischknecht würde Thomas Landis wählen, einen 58-jährigen Wanderschäfer, der schon sein halbes Leben mit Tieren durch die Schweiz zieht. «Er hat einen ruhigen Blick auf die sich immer schneller wandelnde Schweiz und viel Raum für kluge Gedanken», so ihre Begründung. Die Wahl von Redaktor Daniel Benz fiele auf die Künstlerin Pipilotti Rist. Warum? «Weil unserer Gesellschaft ein Schuss mehr Fantasie und Augenzwinkern guttäte. Und Menschen, die querdenken.»

Wie bunt Sie dieses besondere Parlament mit Ihrer Wahl besetzen, darüber wird der Beobachter in einer der nächsten Ausgaben berichten.

Besten Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen.

Unter allen Teilnehmenden werden 20 Plätze an einem Lobby-Spaziergang durch Bern am 10. September 2019 verlost, durchgeführt von den Beobachter-Redaktoren und Lobbywatch-Gründern Otto Hostettler und Thomas Angeli, mit anschliessendem Nachtessen. Als weitere Gewinne winken 20 Bücher «Schönste Schweiz!» aus der Beobachter-Edition.

Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2019.

Die Gewinner werden per Losverfahren ermittelt und anschliessend schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

«Das Parlament muss nicht das Volk abbilden»

Damit das Parlament die Gesellschaft besser repräsentiert, müsste die ganze Bevölkerung aktiver mitmischen, sagt Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer im Interview mit dem Beobachter.